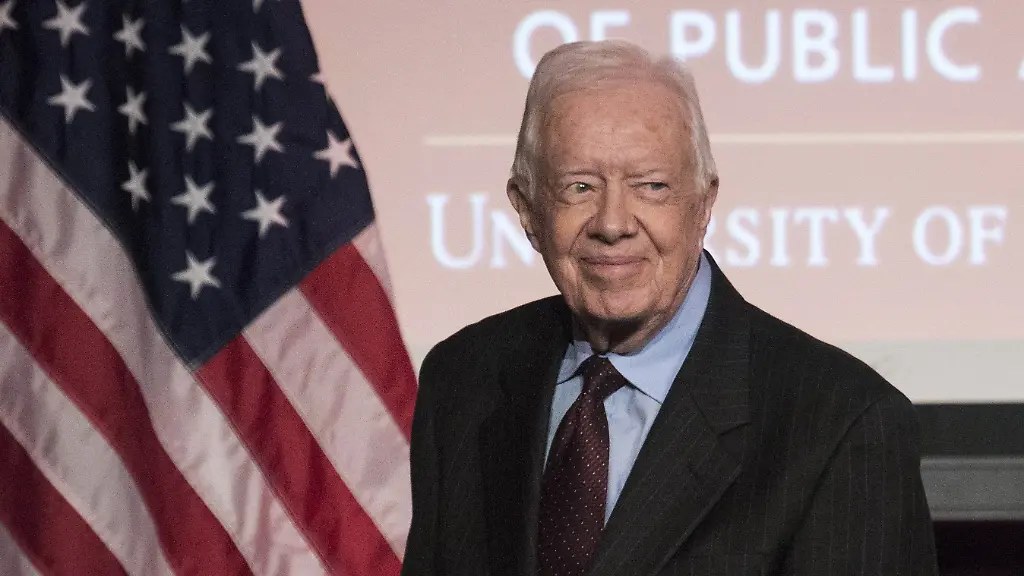

Jimmy Carter wird 100Der Erdnussfarmer und Nobelpreisträger

Lange Zeit wurde Jimmy Carter belächelt. Dem 39. US-Präsidenten war auch nur eine vierjährige Amtszeit beschieden. Als Ex-Präsident bekommt Carter deutlich mehr Anerkennung. Schwerkrank und von der Öffentlichkeit zurückgezogen, vollendet er nun ein Lebensjahrhundert. Ein Ziel hat er noch: Kamala Harris wählen.

Jimmy Carter geht es seit geraumer Zeit sehr schlecht. Ende des vergangenen Jahres musste er dazu noch einen schweren Verlust verkraften. Seine Ehefrau Rosalynn, mit der er 77 Jahre lang verheiratet war, starb im Alter von 96 Jahren. Der Trauerfeier wohnt der Ex-Präsident halb liegend in einem Rollstuhl bei, gewärmt von einer Decke. Sein Großvater habe "körperlich stark abgebaut und kann nicht mehr viel alleine machen, aber er ist emotional sehr engagiert", sagte sein Enkel Jason Carter kürzlich. Der ehemals mächtigste Mann der westlichen Welt befindet sich derzeit in Hospiz-Pflege in seinem Heimatort Plains im Bundesstaat Georgia.

Aber Jimmy Carter hat noch ein großes Ziel, das ihn am Leben hält. Jason Carter zufolge will der nun 100-Jährige unbedingt an der US-Präsidentschaftswahl am 5. November teilnehmen und der Kandidatin seiner Demokratischen Partei, Kamala Harris, seine Stimme geben. Ohnehin sei sein Opa wieder etwas lebhafter und interessiere sich zum Beispiel für die Lage im Gazastreifen, sagte er der "Atlanta Journal-Constitution". Auch die Auszeichnung mit dem Namen "Ambassador Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award" für sein Lebenswerk durch die Dayton Literary Peace Prize Foundation mit Sitz in Ohio dürfte Jimmy Carter sehr gutgetan haben.

Siege und Niederlagen prägten das politische Leben von James Earl Carter. Besonders bedrückend war für ihn die schwere Wahlniederlage gegen den Republikaner Ronald Reagan bei der Präsidentschaftswahl am 4. November 1980. Obwohl diese nicht überraschend kam, war das Wahlergebnis doch niederschmetternd. Gerade einmal sechs Bundesstaaten holte Carter - dazu noch Washington D.C. Nur 49 Wahlmänner für den demokratischen Amtsinhaber, 489 für den republikanischen Herausforderer Ronald Reagan. Carter und sein Vize Walter Mondale wurden regelrecht aus dem Weißen Haus gefegt, der Einzug des ehemaligen kalifornischen Gouverneurs und Schauspielers Reagan glich einem Triumphzug. Carters Amtszeit dauerte gerade einmal vier Jahre. Reagan sollte bis 1989 die Geschicke der Supermacht bestimmen.

Im Nachhinein bezeichneten Kritiker die kurze Ära des 39. Präsidenten der USA als glücklos. Ziemlich gehässig wurde über den Erdnussfarmer aus Plains gesprochen, für den das Amt des Präsidenten eine Nummer zu groß gewesen sei.

Auch Bundeskanzler Helmut Schmidt hielt Carter für außenpolitisch naiv. Bereits im Sommer 1977 - Carter war gerade einmal wenige Monate im Amt - kam es zu einer gravierenden zwischenmenschlichen Störung zwischen beiden Staatsmännern, die nur knapp unterhalb der Schwelle eines Zerwürfnisses angesiedelt werden konnte. Der Konflikt entwickelte sich über die geplante amerikanische Neutronenbombe, eine Kernwaffe, deren Strahlung Leben auslöschen soll, ohne große Schäden an Gebäuden oder sonstiger Infrastruktur anzurichten. Diese Waffe war in der Bundesrepublik sehr umstritten. Für den damaligen SPD-Vordenker Egon Bahr war sie das "Symbol der Perversion menschlichen Denkens". Erst nach langem Zögern gab Schmidt im April 1978 sein Ja zur Aufnahme der Neutronenbombe ins NATO-Arsenal. Doch kurz danach stornierte Carter die Produktion der Neutronenbombe. Schmidt war außer sich. Ihr Verhältnis sollte schwierig bleiben.

Nicht aus dem Washingtoner Establishment

Dabei hatte man in Bonn große Hoffnungen in den dynamischen Politiker gesetzt, der die US-Politik nach dem Vietnam-Desaster auf eine neue Legitimationsbasis stellen wollte. Auch in den Vereinigten Staaten war man positiv gespannt auf den Mann aus Georgia, der nicht durch die Tretmühle des Washingtoner Politikbetriebes gegangen war. Mehr noch: Außerhalb seines Bundesstaates war Carter, der dort fünf Jahre als Gouverneur amtierte, ein ziemlich unbeschriebenes Blatt.

Doch nach dem Watergate-Skandal um Präsident Richard Nixon misstrauten viele Menschen dem Establishment in Washington und waren bereit, einem unbekannten Außenseiter ihre Stimme zu geben, zumal er damit warb, in der US-Hauptstadt aufräumen zu wollen. Watergate ließ Carters Amtsvorgänger Gerald Ford scheitern, obwohl der selbst nicht in die kriminellen Machenschaften seines ehemaligen Chefs involviert war. Aber Nixons Begnadigung durch Ford kam bei den US-Amerikanern denkbar schlecht an und brachte ihm auch die Wahlniederlage. Insofern war der Umstand, dass Carter bislang keine große Nummer in der US-Politik war, ein Vorteil für ihn.

Und Carter nutzte dies in seinem Wahlkampf 1976 gegen Ford aus. Er kokettierte mit seiner Unbekanntheit: "Mein Name ist Jimmy Carter. Ich möchte amerikanischer Präsident werden", begann er seine Wahlkampfveranstaltungen. Und es waren nicht nur Anhänger seiner Demokraten, die ihm zujubelten. Der Mann aus dem "tiefen Süden" warb mit einem ziemlich detaillierten Programm für eine Reorganisation des Regierungsapparates und der Verwaltungsstrukturen der Bundesebene. In Georgia hatte er bereits im kleineren Rahmen gezeigt, wozu er fähig war. So reformierte Carter als Gouverneur die dortige Staatsverwaltung mit dem Ziel, die Rassentrennung aufzuheben. Er zog also mit viel Vorschusslorbeer der US-Wähler ins Weiße Haus ein.

Verschärfung des Ost-West-Konflikts

Seine Präsidentschaft sollte aber eine glanzlose werden. Dies war auch den äußeren Umständen geschuldet. Dabei konnte Carter außenpolitisch zunächst durchaus punkten. Auf sein Betreiben hin schlossen Ägyptens Präsident Anwar as-Sadat und der israelische Regierungschef Menachem Begin 1978 in Camp David einen separaten Friedensvertrag - es war der erste für den Nahen Osten. Die Verhandlungen zur Rüstungsbegrenzung mit der zweiten Supermacht UdSSR kamen voran. Mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Leonid Breschnew unterzeichnete er 1979 in Wien den Salt-II-Vertrag, der durch den US-Senat allerdings nicht ratifiziert wurde.

Carters außenpolitischer Stern begann bereits in dieser Zeit zu sinken, denn das außenpolitische Tauwetter zwischen den Machtblöcken neigte sich dem Ende entgegen. Der Ost-West-Konflikt verschärfte sich wieder, als Breschnew Ende 1979 Truppen nach Afghanistan schickte. Infolgedessen boykottierten die USA die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau.

So wurde bereits während Carters Präsidentschaft das Wettrüsten forciert. Helmut Schmidt war es, der ihn auf das strategische Ungleichgewicht hinsichtlich atomarer Mittelstreckenraketen in Europa durch sowjetische SS-20-Raketen hinwies und die USA drängte, ihrerseits Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren, was ein paar Jahre später unter Reagan auch geschah. Die Gespräche des Kanzlers mit dem US-Präsidenten sollen hart gewesen sein, weil auch Carter Schmidt Doppelzüngigkeit beim Umgang mit der Sowjetunion vorwarf. Laut Carter wurde es zwischen beiden Spitzenpolitikern mitunter sehr laut.

Iran-Desaster

Das Jahr 1979 war überhaupt ein schlechtes Jahr für den Präsidenten. Nicht nur, dass die USA sich in der Rezession befanden und die Zahl der Arbeitslosen in die Höhe schnellte. Zum Verhängnis wurden Carter die Ereignisse im Iran, die im Sturz von Schah Mohammad Reza Pahlavi und die Machtergreifung von Ajatollah Chomeini mündeten. Carter, der kein großer Freund des Monarchen war, hatte zunächst nichts gegen die Islamische Revolution. Als allerdings im November 1979 radikale iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran stürmten und Dutzende Geiseln nahmen, geriet der Präsident in innenpolitische Bedrängnis. Ein Stoßtruppunternehmen zur Befreiung der Geiseln scheiterte auf ganzer Linie. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Carter gegen den großen Kommunikator Reagan keine Chance auf eine Wiederwahl hatte. Und die Geschichte meinte es auch am Tag der Amtsübergabe nicht gut mit ihm: Nur wenige Minuten nach Reagans Inauguration am 20. Januar 1981 endete die Geiselnahme in Teheran.

Carter hatte zuletzt auch einen schweren Stand bei seinen Demokraten. Sie warfen dem Präsidenten vor, mit Kongressabgeordneten seiner eigenen Partei schlecht oder gar nicht zusammenzuarbeiten. Carter wurde als amtierender Staatschef in den Vorwahlen zur Präsidentenwahl 1980 von Senator Edward Kennedy, einem Bruder des 1963 ermordeten John F. Kennedy herausgefordert. Carter konnte sich zwar durchsetzen, aber die Zerstrittenheit innerhalb der Demokraten nutzte dem Republikaner Reagan auf seinem Siegeszug.

Eintreten für die Menschenrechte

Was aber Carter nicht davon abhielt, nach seinem Wahldesaster politisch weiter aktiv zu bleiben. Zum Zeitpunkt seines Weggangs aus dem Weißen Haus war er erst 56 Jahre alt. Der langjährige Diakon einer Baptistengemeinde widmete sich seinem großen Thema, über das er auch während seiner Präsidentschaft referierte - den Menschenrechten. Er gründete das Carter Center für Menschenrechte und vermittelte bei internationalen Konflikten. So war er 1994 in Haiti und Bosnien-Herzegowina aktiv. Acht Jahre später besuchte Carter Kuba und sprach mit Revolutionsführer Fidel Castro. 2010 erwirkte er in Nordkorea die Freilassung des zu acht Jahren Zwangsarbeit verurteilten US-Amerikaners Aijalon Mahli Gomes. Ein Höhepunkt in Carters politischem Wirken war der ihm 2002 verliehene Friedensnobelpreis, den er für seine Vermittlungsbemühungen und sein Eintreten für die Menschenrechte bekam.

Bis ins hohe Alter erhob Carter seine Stimme. Im Zusammenhang mit dem Irakkrieg kritisierte er 2004 US-Präsident George W. Bush und den britischen Premierminister Tony Blair scharf. Er gab Israel die Hauptschuld am immer noch ungelösten Konflikt um Palästina. Und Carter blieb auch streitbar: Als sich abzeichnete, dass Ägypten unter dem General Abdel Fattah al-Sisi zu autokratischen Verhältnissen zurückkehren würde, schloss das Carter Center in Kairo.

Anhänger wie auch Kritiker meinen, dass Carter erst nach seiner Präsidentschaft zu großem Ansehen gelangte. So wurde aus einem glücklosen Präsidenten ein erfolgreicher und respektierter Ex-Präsident.