Richard J. Evans im Interview "Hitler meinte, was er sagte"

19.10.2025, 10:40 Uhr Artikel anhören

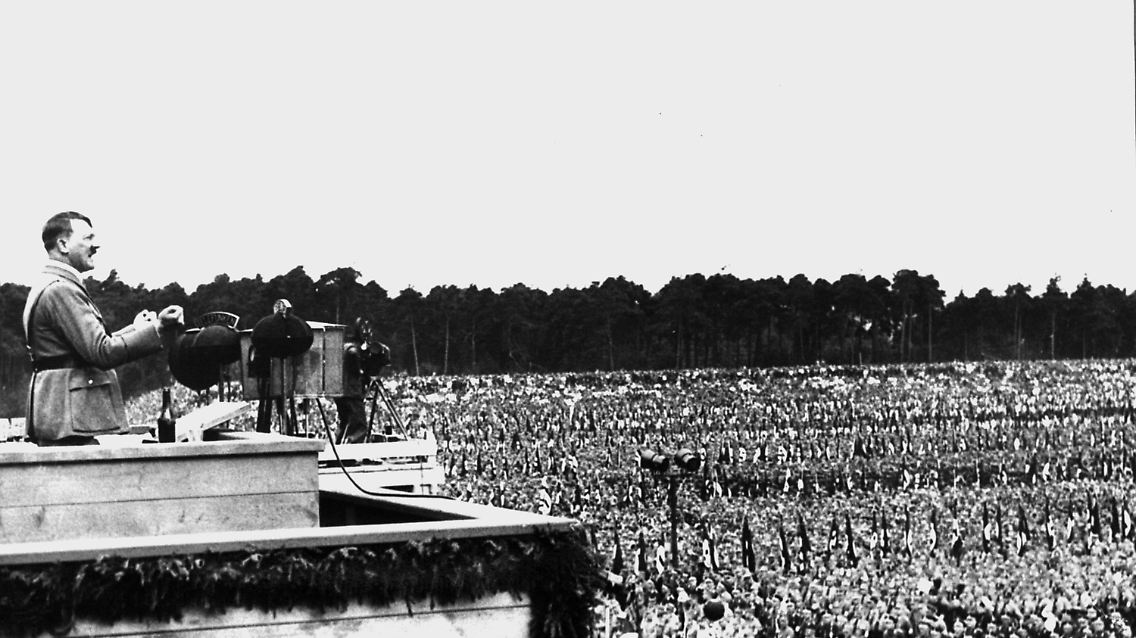

Hitler im April 1944. Der Krieg war zu diesem Zeitpunkt längst verloren, das Sterben ging dennoch über ein Jahr weiter.

(Foto: picture-alliance / akg-images)

Wie war der Nationalsozialismus möglich? Wie konnte Hitler an die Macht kommen? Warum erfuhr er so viel Unterstützung, warum beteiligten sich so viele Menschen an den Verbrechen der Nazis? Der Historiker Richard J. Evans beantwortet diese Fragen in einem neuen Buch. Darin stellt er 24 Personen vor - vom "Führer" bis zu einfachen Deutschen.

ntv.de: Sie haben Ihr Buch in vier Teile gegliedert, einen über den "Führer" und je einen über Paladine, Vollstrecker und Werkzeuge. Warum haben Sie den Mitläufern kein Kapitel gewidmet?

In England erschien das aktuelle Buch von Richard J. Evans bereits im vergangenen Jahr. Die deutsche Übersetzung ist seit dem 15. Oktober zu haben.

(Foto: privat)

Richard J. Evans: Der Historiker Lutz Niethammer hat einmal ein Buch über die Entnazifizierung veröffentlicht, "Die Mitläuferfabrik". Das ist eine Kategorie, die ich nicht verwendet habe. Trotzdem gibt es Mitläufer im Buch, vor allem im vierten Teil…

… in dem es um "die Werkzeuge" geht.

Im letzten biographischen Kapitel beispielsweise geht es um die Lebensgeschichte einer Hamburger Lehrerin, Luise Solmitz. Man könnte sie als Mitläuferin kategorisieren. Und zugleich war sie von Hitler so begeistert, dass sie ihren Bruder denunziert hat, obwohl ihr Mann jüdischer Abstammung war und ihre Tochter damit nach den Kategorien der Nationalsozialisten ein "Mischling ersten Grades". Im Englischen gibt es die Kategorien "Perpetrators" und "Bystanders".

Also etwa Täter und Zuschauer.

Meine Kollegin Mary Fulbrook hat vor kurzem ein Buch über die "Bystander Society" im Nationalsozialismus veröffentlicht. Ich halte diese Kategorie für problematisch. Die meisten Leute sind keiner Kategorie eindeutig zuzuordnen. Man konnte sowohl Bystander als auch Täter sein, sowohl Widerständler als auch Bystander.

Der britische Historiker lehrte von 1998 bis 2014 Geschichte an der Universität Cambridge, seine Arbeiten nicht nur zum Nationalsozialismus sind Standardwerke. Zugleich ist er ein hervorragender Erzähler. Die 24 Porträts in seinem aktuellen Buch sind keine bloße Ansammlung von Fakten. Evans stellt die NS-Verbrecher, die Vollstrecker und Werkzeuge als Menschen dar - was ihre Taten nicht verharmlost, sondern weitaus drastischer macht. "Durch die Geschichte kann man verstehen, was Leute motiviert hat, diktatorische Macht auszuüben - und was Menschen motiviert, eine diktatorische Person zu unterstützen", sagt Evans. Das gilt in hohem Maße auch für sein eigenes Buch.

Ein Kapitel widme ich Franz von Papen, dem vorletzten Reichskanzler der Weimarer Republik. Papen war daran beteiligt, dass Reichspräsident Paul von Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannte, dann wurde er sein Stellvertreter. Trotzdem versuchte Papen nach dem Krieg, sich als Mitläufer darzustellen. Aber wenn man sich seine Reden und Aufsätze aus dem Jahr 1933 ansieht, dann sieht man, dass er viel mehr war. Er identifizierte sich stark mit den Nationalsozialisten, obwohl er ideologisch aus einer anderen Ecke kam, aus dem reaktionären Katholizismus.

Welche der Personen, die Sie porträtiert haben, fanden Sie beim Schreiben am interessantesten?

Ich hoffe natürlich, dass sie alle interessant sind (lacht). Mein Ansatz ist, diese Leute als Menschen zu sehen. Das waren keine Psychopathen und sie kamen auch nicht vom Rande der Gesellschaft. Die führenden Nationalsozialisten stammten fast ohne Ausnahme aus dem Bildungsbürgertum. In den Führungsgremien des sogenannten Dritten Reiches gab es keinen Arbeiter, keinen ehemaligen Sozialdemokraten und keinen ehemaligen Kommunisten.

Am interessantesten fand ich Ernst Röhm, den Chef der SA. Röhm stellte sich als einfacher und rücksichtsloser Soldat dar, als eine Art moderner Landsknecht. Aber tatsächlich kam er aus dem Bildungsbürgertum. Über Röhm gibt es eine sehr gute Biographie der australischen Historikerin Eleanor Hancock. Sie zeigt, dass er ganz und gar bürgerliche Eigenschaften und Gewohnheiten hatte: Er war ein guter Klavierspieler und las die deutschen Klassiker. Interessant an ihm ist, dass er offen homosexuell war. Hitler hat das geduldet. Er sagte: Was geht es mich an, wenn ein Mann homosexuell ist, solange er Nationalsozialist ist und mir treu bleibt? Unter Druck geriet Röhm, weil die Generäle Angst hatten, dass die SA die Reichswehr ersetzen könnte: Die SA hatte zwei Millionen Mitglieder, während der Versailler Vertrag die Stärke der Reichswehr auf 100.000 Mann beschränkte. Das war der Hauptgrund, warum Hitler 1934 in der "Nacht der langen Messer" gegen die SA vorging und warum er Röhm, der immerhin sein Duzfreund war, erschießen ließ.

Warum war das Bildungsbürgertum so anfällig für den Nationalsozialismus? Wenn man an heutige Bildungsbürger denkt, ist das ja ein überraschender Befund. War es der gemeinsame Nationalismus, war es die Erfahrung der Niederlage im Ersten Weltkrieg?

Beides. Es gibt Meinungsumfragen aus dem Westdeutschland der 1950er Jahre, die zeigen, dass die Unterstützung für die Todesstrafe, die das Grundgesetz ja abgeschafft hatte, am stärksten im Bildungsbürgertum war. Am schwächsten war sie in der Arbeiterklasse. Hier sieht man noch den Einfluss der sozialdemokratischen Bewegung, die von Anfang an gegen die Todesstrafe war. Und es zeigt den starken Einfluss des Nationalsozialismus auf das Bildungsbürgertum.

Die Niederlage von 1918 kam für viele Deutsche überraschend, sie hat vor allem das nationalistische Bildungsbürgertum sehr empört. Die Parteien, die am stärksten vom Bürgertum getragen wurden, DNVP, DVP und DDP, haben in den letzten Jahren der Weimarer Republik die meisten Wähler verloren. Die sind übergelaufen zum Nationalsozialismus.

Das heißt, das Trauma von 1918 spielte eine Rolle bei Hitlers "Machtergreifung"?

Eine starke Rolle. Die Nationalsozialisten haben es bewusst ausgenutzt. Sie erklärten die Übernahme der Macht am 30. Januar 1933 zur Wiederholung der patriotischen Stimmung vom 1. August 1914. Damit sollte die Niederlage von 1918 gewissermaßen wiedergutgemacht werden.

Wenn ein zentraler Grund das Trauma der Niederlage im Ersten Weltkrieg war, war dann der Friedensvertrag von Versailles rückblickend ein Fehler?

Es war nach dem Ersten Weltkrieg nicht möglich, einen für alle Seiten befriedigenden Friedensvertrag zu schließen. Die Franzosen unter Clemenceau forderten einen stark antideutschen Vertrag. Die Engländer mit Lloyd George an der Spitze plädierten für ein milderes Abkommen. Aber auch das hätte die Nationalisten in Deutschland nicht zufrieden gestellt. Der Friedensschluss von Versailles war aber nur ein Faktor. Auch die Abdankung des Kaisers und die Einführung der Demokratie mit der SPD als führende Kraft waren für das deutsche Bürgertum ein Schock. Seit Bismarck galten die Sozialdemokraten im Deutschen Reich als Verräter.

Allerdings muss man im Auge behalten, dass die Nationalsozialisten lange keinen Erfolg bei den Wahlen hatten. Noch bei den Reichstagswahlen 1928 erhielt die NSDAP nur 2,6 Prozent. Erst nach der Weltwirtschaftskrise, die mit dem Börsenkrach von 1929 begann, wurden die Wahlergebnisse der Nationalsozialisten zweistellig.

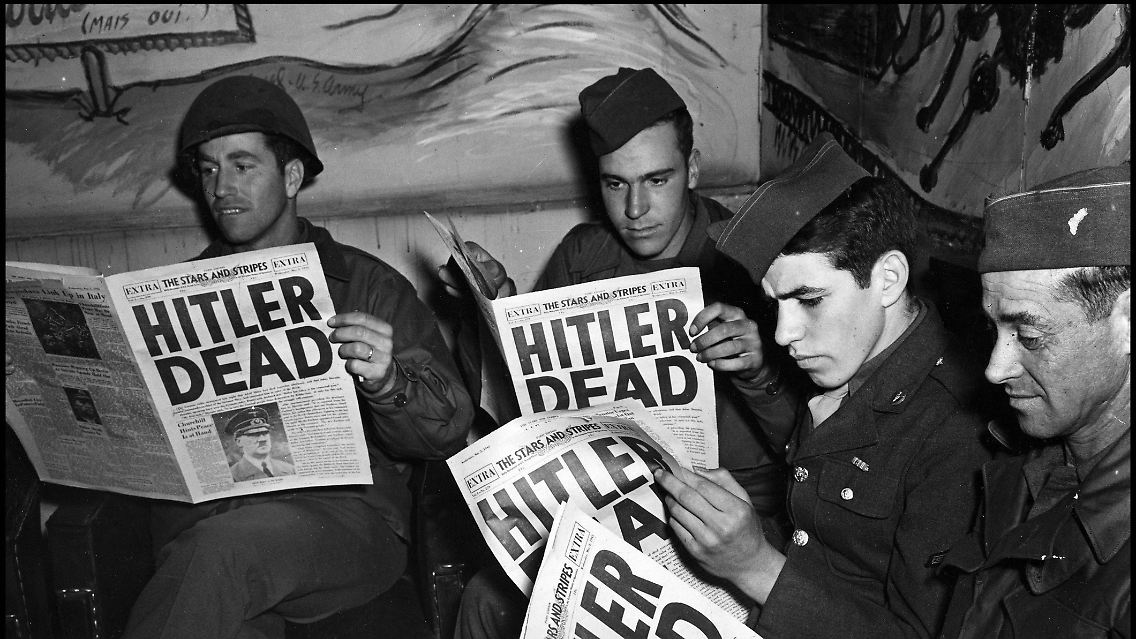

Plakat der DNVP von 1932. Tatsächlich verhalf die DNVP der NSDAP zur Macht. Im Juni 1933 wurde sie zur Selbstauflösung gezwungen.

(Foto: picture alliance / SZ Photo)

Was beeinflusst den Verlauf der Geschichte stärker: Personen oder Strukturen?

Manchmal sind es Personen, manchmal sind es Strukturen. Und immer ist es ein Zwischenspiel zwischen persönlichen und allgemeinen historischen Faktoren. Dieses Wechselspiel ist gerade das Faszinierende an der Geschichte. In den 24 Biographien in meinem Buch versuche ich, alle Personen nicht nur mit ihren persönlichen Eigenschaften, sondern auch im Kontext von allgemeineren Entwicklungen und strukturellen Faktoren zu beschreiben.

Vor gut zehn Jahren haben Sie ein Buch über kontrafaktisches Erzählen in der Geschichte geschrieben. Hätte es die NS-Diktatur und den Holocaust ohne Hitler gegeben?

Ohne Hitler hätte es wahrscheinlich kein sogenanntes Drittes Reich und keinen Holocaust gegeben, zumindest nicht in dieser Form. Die Alternative zum Nationalsozialismus war im Jahr 1932 wahrscheinlich eine Militärdiktatur. Auch die Militärs waren fast alle Antisemiten, aber sie waren nicht so besessen wie Hitler.

Sie zitieren in Ihrem Buch Hitler, der im Januar 1942 sagte, "die Juden" hätten 1939 "den Krieg angezettelt". Glaubte Hitler das?

Meiner Meinung nach hat er das geglaubt. Der deutsche Journalist Konrad Heiden, der Mitte der 1930er Jahre eine Biographie über Hitler schrieb, und der britische Historiker Alan Bullock, der nach dem Krieg die erste Hitler-Biographie verfasste, sie gingen beide davon aus, dass Hitler opportunistisch war. Seine Ideologie wurde lange nicht ernst genommen. Ich halte das für falsch. Wir finden Hitlers Antisemitismus in einem Brief von ihm aus dem Jahr 1919 und er ist das zentrale Element seines sogenannten politischen Testaments, das er 1945 schrieb, bevor er Selbstmord beging. Antisemitismus war der Kern seiner Ideologie: ein Verschwörungsmythos, der besagte, dass praktisch alle großen Ereignisse, vor allen Dingen jene, die zum Nachteil der Deutschen gewirkt haben, eine Folge von Konspirationen des "Weltjudentums" sind. Hitler meinte, was er sagte.

Der deutsche Titel Ihres Buchs, "Hitlers Komplizen. Helfer und Vollstrecker" erinnert an ein Buch, das 1996 erschien und damals ziemlich kontrovers aufgenommen wurde: "Hitlers willige Vollstrecker" von Daniel Goldhagen. Seine zentrale These war, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen im Holocaust "willige Vollstrecker" war, weil es in Deutschland nicht nur - wie in anderen europäischen Ländern - Antisemitismus gab, sondern seit dem 19. Jahrhundert einen "eliminatorischen Antisemitismus". Aber diese These teilen Sie nicht.

Das ist richtig. Goldhagen wollte beweisen, dass der Antisemitismus ab dem frühen 19. Jahrhundert ein Bestandteil der deutschen Identität war. Um diese These zu stützen, hat er die Anhänger der Sozialdemokraten und Kommunisten ignoriert - zwei Parteien, die nicht antisemitisch waren. Mein nächstes Buch behandelt übrigens den Widerstand in Deutschland gegen den Nationalsozialismus, den es ja auch gab.

Moment - im vergangenen Jahr haben Sie dem "Observer" gesagt, Sie hätten "genug von Nazis" und wollten lieber über Pandemien schreiben.

Das war wohl doch ein zu großes Unternehmen. Und im Buch geht es ja um Widerstand, nicht um Nazis. Wir werden mal sehen.

War Hitler wegen oder trotz seines Antisemitismus erfolgreich?

Zumeist trotzdem, würde ich sagen. In den späten 1920er und frühen 1930er Jahren haben die Nationalsozialisten versucht, ihren Antisemitismus etwas abzumildern, weil sie in den Wahlen von 1928 gemerkt hatten, dass der in der Wählerschaft keine große Resonanz fand.

Sie wollen die deutsche Gesellschaft von damals aber nicht vom Antisemitismus freisprechen?

Nein, nein! Antisemitismus war stark verbreitet. Zugleich muss man sehen, dass die Sozialdemokraten und Kommunisten in den Reichstagswahlen im November 1932 zusammen genommen mehr Stimmen erhielten als die Nationalsozialisten. Bis zum Beginn des Kriegs 1939 verstärkte die Propaganda der Nationalsozialisten in den Medien, in den Schulen, an den Universitäten und so weiter den vorhandenen Antisemitismus noch. Man sieht das in den Deutschland-Berichten der SPD: Selbst die Arbeiter fingen an zu glauben, dass es ein jüdisches Problem gab. Aber die Unterstützung für die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten war, glaube ich, begrenzt.

Im Kapitel über Luise Solmitz schreiben Sie, es habe viele Deutsche gegeben, "die keine fanatischen Nationalsozialisten waren, aber das NS-Regime unterstützten, weil es einen ausreichenden Teil ihrer Wünsche und Bestrebungen verwirklichte, um die anderen Elemente seiner Ideologie, die sie weniger überzeugten, zu ignorieren".

Wie in allen modernen Gesellschaften gab es im damaligen Deutschland unterschiedliche Meinungen, die sich mit der Zeit auch veränderten. Die Nationalsozialisten waren Mitte der 1930er Jahre relativ unpopulär, dagegen sehr populär nach dem Sieg über Frankreich im Jahr 1940. Es gab Meinungsunterschiede zwischen Katholiken und Protestanten: In der protestantischen Mehrheit stand man den Nationalsozialisten positiver gegenüber als unter den Katholiken. Es gab Klassenunterschiede: Am stärksten unterstützten das Bürgertum und die Bauern in protestantischen Gegenden die Nationalsozialisten, die Arbeiterklasse sehr viel weniger. Und Jüngere standen dem Nationalsozialismus näher als Ältere.

Wie hoch war der Anteil an fanatischen Nationalsozialisten, und wie hoch der Anteil von überzeugten Unterstützern?

Das ist schwer zu sagen. Vielleicht eine halbe Million Deutsche waren bereit, die Politik des Regimes so mitzutragen, dass sie selbst Mord und Terror ausübten. Eine größere Gruppe von vielleicht einigen Millionen hat die Nationalsozialisten mit Vorbehalten unterstützt. Die große Masse hat das Regime geduldet oder hatte zu viel Angst, um Widerstand zu leisten.

Gibt es eine Person, die Ihnen trotz allem beim Schreiben sympathisch wurde?

Nein. Aber die Geschichtsschreibung will keine moralischen Urteile fällen. Der Zweck der Geschichtsschreibung ist, zu verstehen und zu erklären.

War das Ihr Motiv, dieses Buch zu schreiben?

Bei meinen Motiven muss ich etwas ausholen. Ich bin 1947 zur Welt gekommen. Meine Eltern kamen aus Wales, aber wir lebten am Rande des Londoner East End, einem Viertel, das von Arbeitern und Kleingewerbe geprägt war. Als Kind hat es mich verblüfft, wie viele Häuser dort nach dem Krieg noch immer in Trümmern lagen, denn das East End war im "Blitz", wie die deutschen Luftangriffe in England genannt werden, schwer getroffen worden. Meine Eltern sprachen häufig über den Krieg, auch das hat mein Interesse geweckt. Als ich dann zum Studium nach Oxford kam, in den 1960er Jahren, war es genau die Zeit, als deutsche Historiker wie Hans-Ulrich Wehler oder Fritz Fischer gerade damit anfingen, Tabus über die deutsche Geschichte und vor allem über den Nationalsozialismus zu zerbrechen. Das war eine aufregende Zeit. Da habe ich beschlossen, Deutsch zu lernen und eine Doktorarbeit über die Ursachen des Nationalsozialismus zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Als ich dann einige Bücher veröffentlicht hatte, wurde ich gebeten, als Experte in einem Verleumdungsprozess aufzutreten, der ziemlich großes Aufsehen erregte.

Das war im Jahr 2000, als der Holocaustleugner David Irving die Historikerin Deborah Lipstadt verklagte, die ihn als Geschichtsfälscher bezeichnet hatte.

In dem Verfahren fragten mich die Anwälte, ob ich ein gutes, detailliertes Buch über den Nationalsozialismus empfehlen könnte, eine Überblicksdarstellung. Ich sagte ihnen, leider nicht: Die besten waren vor langer Zeit veröffentlicht worden, die neuesten waren nicht sehr gut. Deshalb beschloss ich, selbst eine Geschichte des Nationalsozialismus zu schreiben.

Daraus wurden drei Bände.

Danach habe ich mich anderen Themen gewidmet. Aber dann fragte mich ein Fernsehsender, ob ich an einer Dokumentation über den Nationalsozialismus teilnehmen würde, eine Serie mit biographischem Ansatz. Das war es, was mich zu dieser Art Geschichtsschreibung zurückgeführt hat.

Können wir aus der Geschichte etwas lernen, vor allem aus diesem Teil der Geschichte?

Es gibt keine einzelne, eindeutige und einfache Antwort auf diese Frage. Aber man kann Lehren aus der Geschichte für die Gegenwart ziehen. Das war auch ein Motiv, warum ich das Buch geschrieben habe: der Aufstieg von Möchtegern-Diktatoren in unserer eigenen Zeit, die Krise der Demokratie und der Freiheit in mehreren Ländern. Durch die Geschichte kann man verstehen, was Leute motiviert hat, diktatorische Macht auszuüben - und was Menschen motiviert, eine diktatorische Person zu unterstützen. Ob und wie diese Erkenntnis in die Praxis umgesetzt werden kann, ist eine ganz andere Frage. Aber man kann Lehren ziehen. An der Geschichte des Nationalsozialismus sieht man zum Beispiel, dass es gefährlich für etablierte Parteien ist, eine extreme populistische Bewegung zu bekämpfen, indem man sie nachahmt. Den konservativen Parteien in der Weimarer Republik ist das nicht gut bekommen.

Mit Richard J. Evans sprach Hubertus Volmer

Quelle: ntv.de