Bilderserien

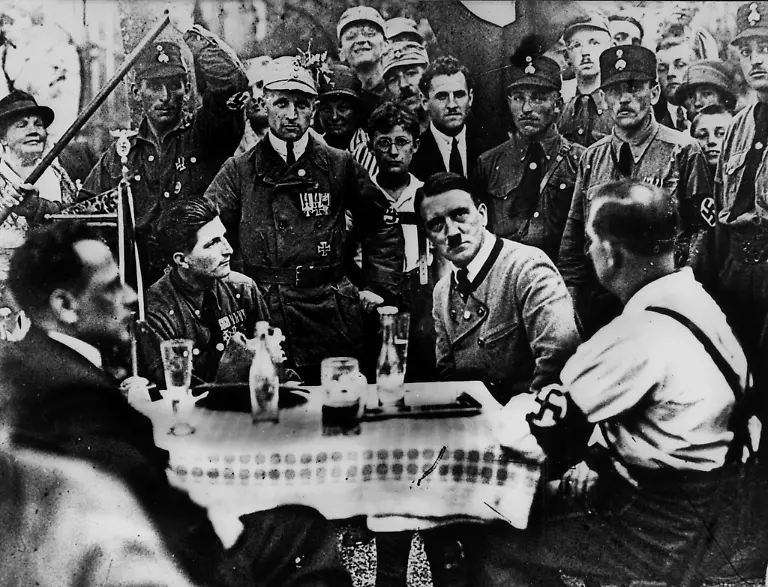

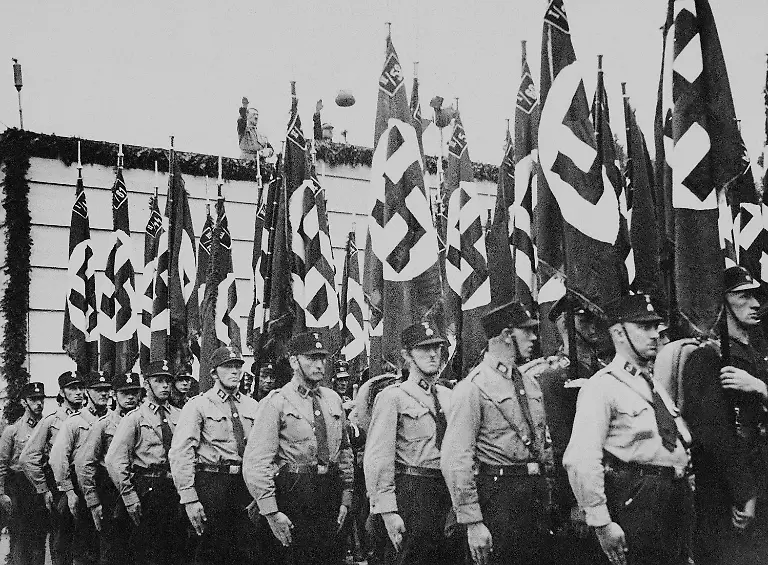

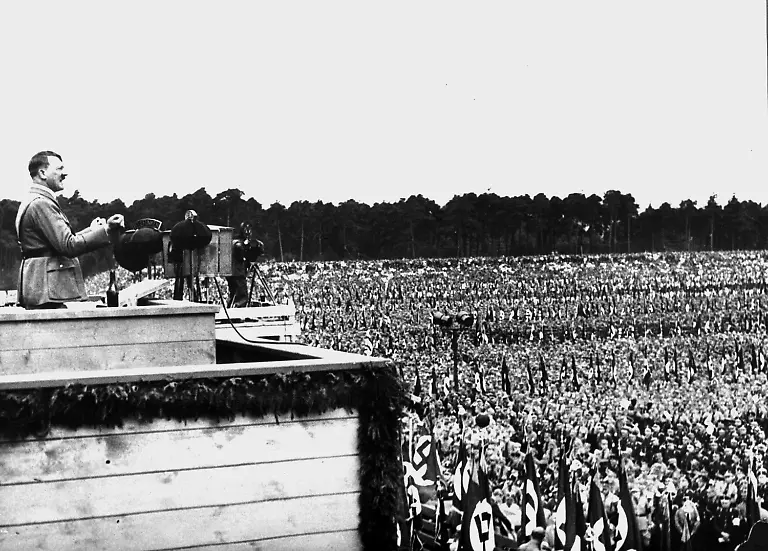

30. Januar 1933Wie die Nazis Deutschland eroberten

30.01.2023, 08:23 Uhr

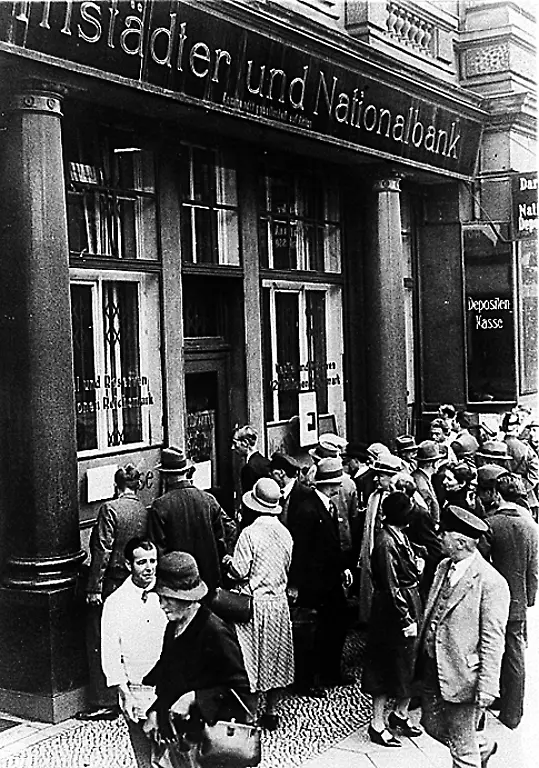

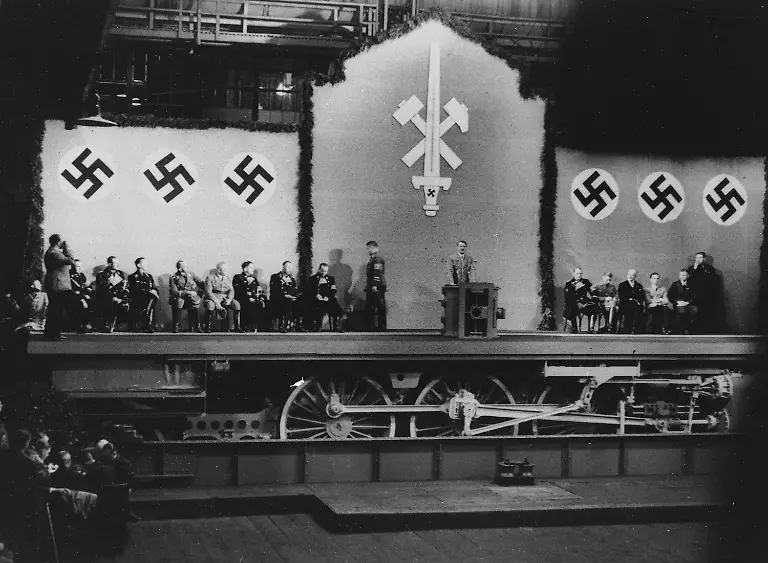

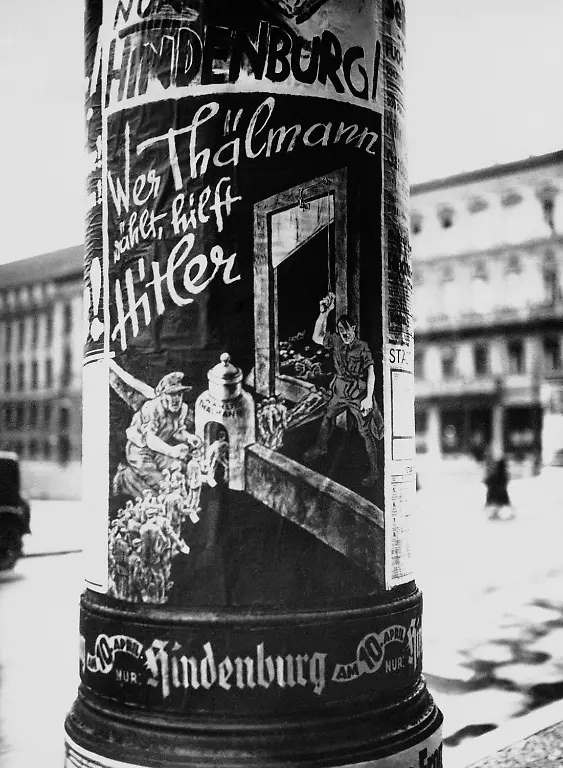

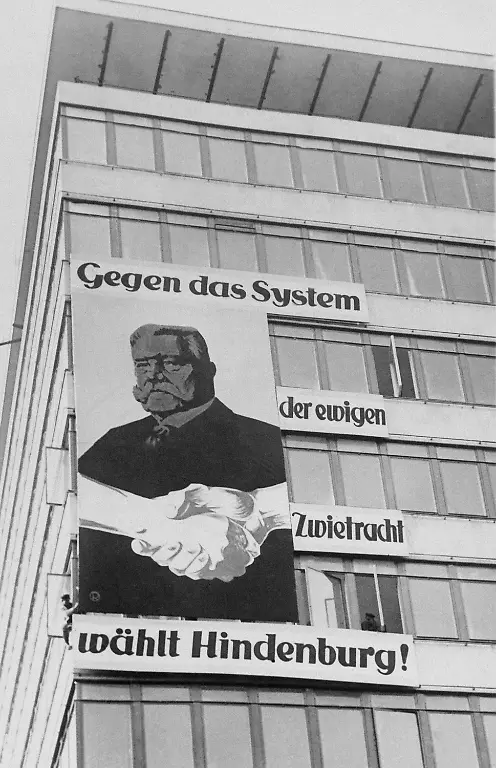

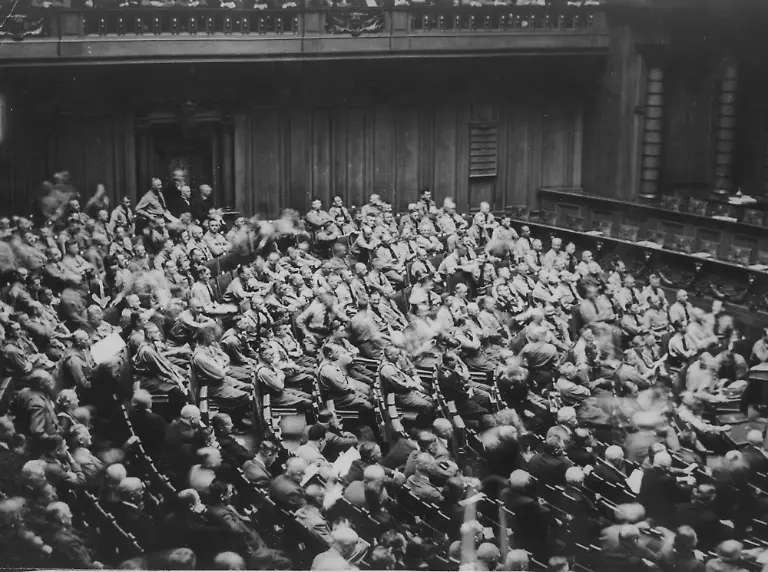

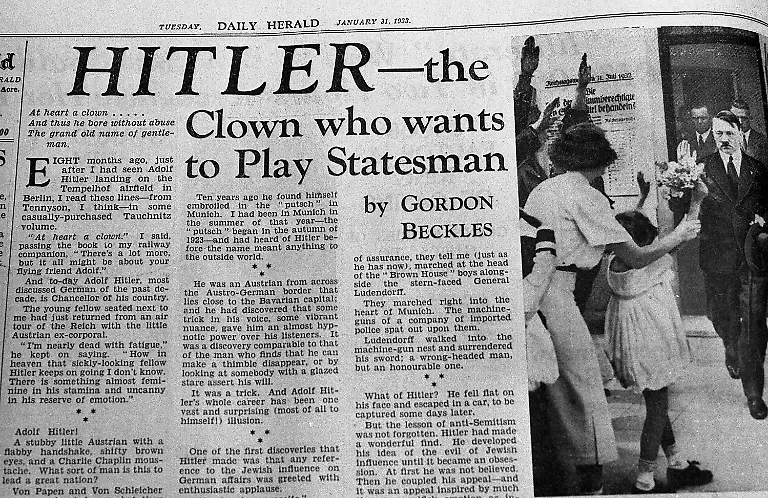

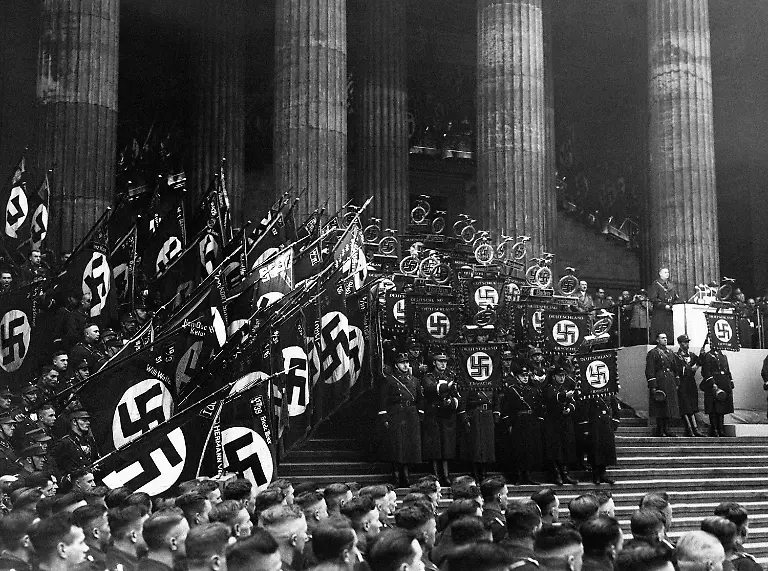

Die Massen jubeln: Am 30. Januar 1933 marschieren die Nationalsozialisten mit Fackeln durch das Brandenburger Tor. Einen Monat später brennt der Berliner Reichstag. Innerhalb weniger Wochen weicht die Weimarer Republik dem "Dritten Reich".