Polizei macht Köln zu Versuchslabor Software soll Verbrechen vorhersehen

25.02.2015, 06:31 Uhr

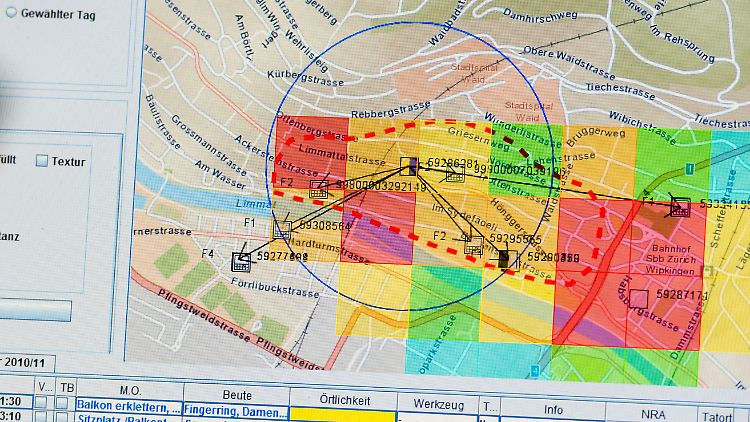

In Bayern im Einsatz: Die Software "Precobs", entwickelt in Oberhausen.

(Foto: picture alliance / dpa)

In den USA ist "Predictive Policing" bereits Realität. Eine Software sagt der Polizei, wo Straftaten passieren werden. In Deutschland kommt die Methode in Bayern zum Einsatz, Nordrhein-Westfalen zieht nun nach. Ist die Effektivität messbar?

Für die Verbrechensaufklärung reicht Münchner Polizisten nicht ein Blick in die Daten, die sie haben. Sie wollen einen Blick in die Zukunft. Also nehmen sie die Angaben und speisen sie in ihr "Precrime Observation System" ein, abgekürzt "Precobs". Die Software markiert auf Landkarten in Farbquadraten von 250 mal 250 realen Metern, wie wahrscheinlich dort ein Einbruch stattfinden wird. Damit ist Bayern Vorreiter. In keinem anderen Bundesland wird eine solche Software bislang eingesetzt. Das wird sich bald ändern.

"Alle Bundesländer sind daran interessiert", sagt Landeskriminaldirektor Dieter Schürmann beim Europäischen Polizeikongress in Berlin. Bei seiner Behörde in Nordrhein-Westfalen ist das Interesse besonders groß. Also hat das LKA in Düsseldorf vergangene Woche das Projekt ausgeschrieben. Gesucht ist die richtige Software, um Predictive Policing in Duisburg und Köln zu testen. Schürmann nennt das "vorausschauende Polizeiarbeit".

Zunächst will das LKA das passende Programm beschaffen, es dann implementieren, seine Beamten schulen - und ab Mitte des Jahres einsetzen. Während des Betriebs soll eine Gruppe aus internen und externen Sachverständigen überwachen, wie effektiv das System arbeitet und ob es gewisse Zusammenhänge belegen kann - etwa, ob sich bei Regen die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs verringert.

"Verantwortung wird abgewälzt"

Stehen am Ende der Testphase in NRW eine höhere Zahl von Festnahmen nach Einbrüchen oder schlicht weniger Delikte, sei das ein Beleg für die Effektivität des Werkzeugs, sagt der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP, Oliver Malchow, im Gespräch mit n-tv.de. Der klassische Ermittler sei dadurch aber keinesfalls zu ersetzen: "Die Streifenfahrten kann kein Programm übernehmen." Allerdings sei es eine sinnvolle Ergänzung für die Polizeiarbeit. Damit widerspricht er padeluun vom Verein Digitalcourage, der in der Einführung eine politische Entscheidung sieht, mit der auch Arbeitsplätze vernichtet würden: "Da wollte jemand etwas verkaufen. Die Verantwortung über Fehlentscheidungen wird auf ein System abgewälzt, der Mensch nickt nur noch ab."

Das Programm wird automatisch oder manuell mit Daten gefüttert, und es orakelt, wo der Polizist eine Straftat verhindern kann. Das klingt einfach. Doch es gibt keine unabhängige, verlässliche Untersuchung, ob das sogenannte Predictive Policing auch effektiv ist. Auch nicht in den USA, wo die Methode in manchen Regionen wie Memphis oder Los Angeles angewandt wird. Dort ist die vorausschauende Polizeiarbeit schon seit Jahren im Regelbetrieb für allerlei Delikte, wie Autodiebstahl oder Feuergefechte.

Der Name des in Bayern eingesetzten Programms "Precobs" war eigentlich ein Scherz. Als dem Geschäftsführer des Oberhausener Unternehmens im Jahr 2002 die Idee für das Programm kam, lief grade "Minority Report" im Kino. Dort haben die "Precogs" Zukunftsvisionen von Straftaten, die Tom Cruise als Polizist dann unter der Überschrift "Precrime" verhindert. Er nimmt die Täter, die noch keine sind, einfach schon vor der Tat fest. Es ist das ultimative Ende der Unschuldsvermutung.

Die "Precrime" des Films ist zwar nicht das Gleiche wie Predictive Policing, aber erinnert daran. Auch sind die Analyseergebnisse der verschiedenen vorhandenen Softwarelösungen nicht unfehlbar wie in "Minority Report".

Nicht so harmlos, wie es erscheint

In einem wesentlich kleineren Maßstab als in den USA will nun auch das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen die Methode verwenden, allerdings zeitlich beschränkt. Das Projekt habe Modellcharakter, sagt Schürmann. Anfang kommenden Jahres sollen Ergebnisse zur Effektivität vorliegen. Dabei beschränkt sich die Behörde auf Wohnungseinbrüche. Welche Daten dafür wirklich nötig sind, ist ebenfalls nicht nachgewiesen. Das LKA in NRW legt sich jedoch auf eines fest: Die Software werde nicht mit personenbezogenen Daten gefüttert, versichert die Behörde auf Nachfrage von n-tv.de. Demnach nutze die Behörde im Pilotstadium lediglich eigene, sowie Geo- und Wetterdaten.

"In NRW passiert nicht viel mehr, als Stecknadeln auf eine Karte setzen", sagt padeluun über die Verbindung von Geodaten und Taten. Datenschützer betrachten Predictive Policing also im vorgesehenen Umfang als harmlos, doch bleibt das auch so? Aufkommende Probleme sieht padeluun in der Zukunft: "Die weiteren Ausbaustufen sind die eigentliche Gefahr", sagt er. "Irgendwann wird man merken: die Daten reichen nicht. Und je mehr Daten, desto fehleranfälliger wird das System."

Das LKA in Nordrhein-Westfalen will sich nicht festlegen, was auf die Testphase in Köln und Duisburg folgen wird. Ist der Probelauf erfolgreich, könnte er Begehrlichkeiten wecken, das Werkzeug auch in anderen Bereichen einzusetzen. Je nach Sicherheitslage - und den dann verfügbaren Daten.

Quelle: ntv.de