Besser als nichts? Wie bio das "Bio"-Siegel ist

25.02.2013, 17:07 Uhr

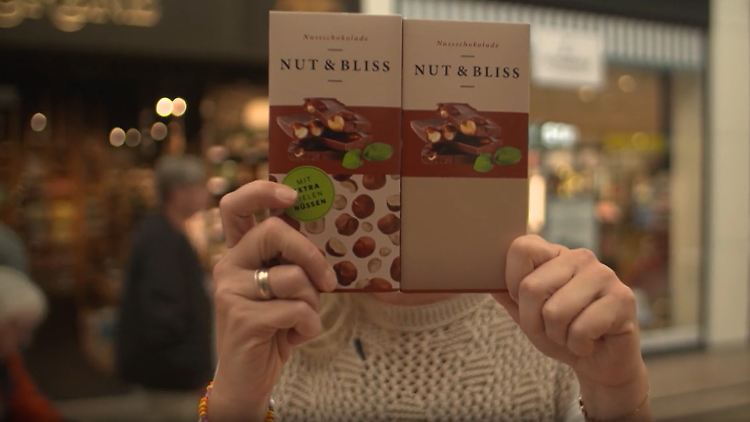

(Foto: picture alliance / dpa)

Ein gutes Gewissen kostet 10 Cent. So groß ist der Preisunterschied zwischen einem normalen Freilandhaltungs-Ei und einem Bio-Ei im Supermarkt. Nun lässt sich für Verbraucher kaum nachprüfen, ob die Hühnerhöfe tatsächlich korrekt arbeiten. Wer sicher sein will, echte Bio-Qualität zu bekommen, sollte auf die Logos der Anbauverbände achten.

Die Zeiten, als es Bio-Qualität nur für viel Geld im Reformhaus gab, sind lange vorbei. Heute werden weit über die Hälfte aller Biolebensmittel in Supermärkten und in Discountern verkauft. Sie alle tragen das staatliche Bio-Siegel, das die Einhaltung ökologischer Mindeststandards garantieren soll. Der Skandal um Millionen falsch deklarierter "Bio"-Eier zeigt allerdings, dass das Kontrollsystem Lücken hat. Deutlich mehr Verbindlichkeit schaffen die ökologischen Anbauverbände.

Das Massen-Siegel

Seit 2001 sind Bio-Waren auf den ersten Blick am staatlichen Bio-Siegel zu erkennen. Rund 4200 Unternehmen dürfen das Sechseck mit dem grünen Rand verwenden, insgesamt gibt es knapp 66.000 Produkte, die damit ausgezeichnet sind. Die Firmen können das Siegel kostenlos beantragen, wenn sie die EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau einhalten.

Das bedeutet unter anderem einen Verzicht auf Gentechnik, auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz-Mittel und bestimmte Düngemittel. In der ökologischen Tierhaltung dürfen keine chemischen Wachstumsförderern oder Hormone eingesetzt werden, auf Antibiotika muss weitgehend verzichtet werden. Tiere müssen artgerecht untergebracht werden und genügend Auslauf bekommen. Das Futter sollte aus Ökolandbau stammen und wenn möglich selbst erzeugt werden – in "Versorgungsnotlagen" gibt es aber Ausnahmen.

Das EU-Siegel wird im Sommer auch in Deutschland Pflicht.

(Foto: picture alliance / dpa)

Produkte mit dem Bio-Siegel müssen nicht vollständig "bio" sein. Fünf Prozent der Bestandteile dürfen aus konventioneller Erzeugung stammen. Das gilt aber nur für ganz bestimmte Zutaten, etwa Muskatnuss oder Sesamöl, die nicht in Bio-Qualität zur Verfügung stehen. Künstliche Farbstoffe, Süßungsmittel und Geschmacksverstärker sind verboten, wie auch viele andere Zusatzstoffe. Knapp 50 Zusatzstoffe sind allerdings erlaubt, darunter auch problematische wie Carrageen und Nitritpökelsalz.

Kontrolle mit Voranmeldung

Mindestens einmal im Jahr sollen Betriebe, die das Bio-Siegel verwenden, kontrolliert werden, in der Regel aber mit vorheriger Anmeldung. Unangemeldete Besuche sind in Verdachtsfällen möglich. Dabei sichten die Kontrolleure nicht nur die Betriebsgebäude, sondern überprüfen auch die Deklaration. Auch eine Plausibilitätsprüfung der verkauften Mengen ist vorgesehen. Da hätte der Betrug mit den Bio-Eiern eigentlich auffallen müssen.

Das sechseckige Bio-Siegel gilt nur in Deutschland und hat hier einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Deshalb setzt sich das 2010 eingeführte EU-weite Biosiegel hier nur langsam durch. Zwölf Sterne in Form eines Blattes auf grünem Grund zieren das EU-weite Logo für alle verpackten Bioprodukte aus EU-Mitgliedsstaaten. Die Bestimmungen sind die gleichen wie beim deutschen Bio-Siegel, denn auch hier ist die EG-Öko-Verordnung maßgebend. Ab dem 1. Juli müssen die Öko-Betriebe das Siegel verwenden. Parallel dürfen sie aber auch weiterhin das alte Logo auf die Packungen drucken.

Lange Öko-Tradition: Anbauverbände

Die Bio-Handelsmarken der Supermärkte und Discounter setzen in der Regel nur auf das Bio-Siegel. In Biomärkten und im Reformhaus findet man meistens Lebensmittel von Bio-Anbauverbänden. Deutschlandweit sind rund 60 Prozent aller Bio-Bauern sind in solchen Anbauverbänden organisiert. Die Verbände haben strenge Richtlinien für ökologische Landwirtschaft definiert, oft schon lange, bevor die damalige EG mit der Öko-Verordnung im Jahr 1992 einheitliche Mindeststandards festgesetzt hat. Der älteste Anbauverband Demeter wurde schon 1924 gegründet. Weltweit wirtschaften heute rund 3500 Betriebe nach den anthoposophischen Grundsätzen von Rudolf Steiner. Bioland gibt es seit 1971, inzwischen ist die Vereinigung mit 4500 Bauern der größte Anbauverband Deutschlands. Naturland ist seit 1982 aktiv, das Siegel findet man unter anderem auch bei Fisch oder Meeresfrüchten aus Aquakulturen und bei Textilien. Der Biopark-Verband hat sich hingegen auf ökologisch produziertes Fleisch spezialisiert. Weitere Verbände sind beispielsweise Gäa, Ecoland oder Bio Kreis.

Die Anbauverbände arbeiten nach unterschiedlichen Regeln, generell sind sie jedoch strikter als die Mindeststandards der EG-Öko-Verordnung. Ein wichtiger Unterschied ist etwa, dass Bauern in den Anbauverbänden komplett ökologisch wirtschaften müssen. Um das Bio-Siegel zu bekommen, reicht es dagegen, einen Teilbereich umzustellen. So kann etwa ein Hühnerhof sowohl Bio- als auch normale Bodenhaltungseier liefern.

Klare Regeln

Grundsätzlich sollten Biobauern die Futtermittel für ihre Tiere soweit wie möglich selbst produzieren. In Anbauverbänden dürfen höchstens 50 Prozent zugekauft werden, die EG-Norm sieht kein verbindliches Limit vor. Auch die Frage, was überhaupt gefüttert wird, ist beim Bio-Siegel nicht eindeutig geregelt: Grünfutter soll zwar angeboten werden, wann und wie viel ist allerdings offen. In Anbauverbänden ist vorgesehen, dass die Tiere im Sommer die Hälfte ihres Bedarfs über Grünfutter decken. Die Fütterung von Fischmehl ist – anders als beim Biosiegel – grundsätzlich verboten. Und auf Futtermittelzusätze wie Vitamine oder Spurenelemente müssen Bauern in Anbauverbänden verzichten, beim Bio-Siegel sind sie erlaubt.

Auch für die Unterbringung gelten bei den Anbauverbänden in der Regel strengere Maßstäbe. Sind laut EG-Vorschriften etwa 230 Legehennen pro Hektar Fläche zugelassen, so begrenzen die Anbauverbände die Zahl auf 140. Die Anbauverbände sehen zudem überdachte Ausläufe vor, damit die Tiere auch bei schlechtem Wetter draußen scharren können. Auch für Mastschweine verlangen sie mehr Platz.

Weitreichender Tierschutz

Systematische Eingriffe wie das Schnabelkürzen oder das Zähnestutzen bei Schweinen sind auch laut EG-Verordnung nur im Ausnahmefall gestattet. Die Enthornung von Rindern ist jedoch zugelassen. Außerdem ist es immer noch erlaubt, Ferkel ohne Betäubung zu kastrieren. Bei Demeter und Bioland ist die schmerzhafte Kastration untersagt, Naturland legt seinen Landwirten zumindest nahe, darauf zu verzichten.

Grundsätzlich sehen die Anbauverbände in vielen Bereichen verbindliche Regelungen vor, in denen die EG-Verordnung schwammig bleibt oder gar keine Vorschriften macht. Das gilt beim Tierschutz ebenso wie beim Saatgut und beim Pflanzenschutz sowie bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Auch was die Kontrollen angeht, sind bei den Anbauverbänden kaum böse Überraschungen zu erwarten wie jetzt bei den Bio-Eiern: Sie werden schließlich nicht nur von staatlicher Seite überprüft, sondern auch von den eigenen Verbänden.

Quelle: ntv.de