Deutsches Olympia der Widersprüche Schwarzbrot und Spiele - plus Fiasko?

05.08.2016, 21:11 Uhr

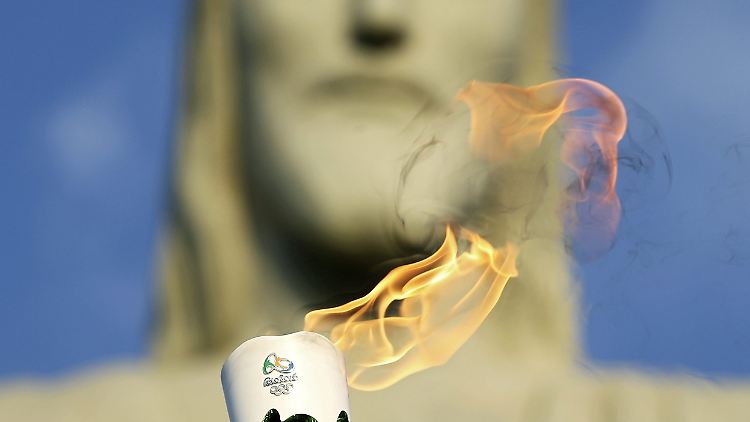

Kann losgehen, aber wie wird's?

(Foto: dpa)

Mindestens so gut wie in London, mit dieser Maßgabe starten die deutschen Athleten in die Olympischen Spiele. Die produzieren bislang vor allem eines: Horrornachrichten. Statt Euphorie herrscht Apathie. Ein Fiasko scheint unabwendbar.

Das verseuchte Wasser in den olympischen Segel- und Ruderrevieren, lange Wege für die Athleten, Zika, das peinliche Lavieren des IOC in der Russland-Frage, völlige Inexistenz von Euphorie in Rio de Janeiro unmittelbar vor den ersten Olympischen Spielen in Südamerika, dafür massive Präsenz schwer bewaffneter Sicherheitskräfte: Horrormeldungen gehören vor Sportgroßereignissen längst zum folkloristischen Vorgeplänkel. Aber über solch ein drohendes Fiasko wie in Rio konnte selbst ein Funktionärs-Haudegen wie Michael Vesper nicht einfach hinwegreden. Wichtig war dem Chef der deutschen Olympia-Mission in den Tagen vor der Eröffnungsfeier trotzdem auch eine andere Botschaft: Es gibt deutsches Brot in Rio.

Seit Mittwochmorgen hat sich die Versorgungslage im Olympischen Dorf dramatisch verbessert. Endlich richtiges Frühstück, Schwarzbrot und Spiele, es ist angerichtet. Die Nachricht fügte sich nahtlos in die vielen Absurditäten und Widersprüche rund um das erste und auf absehbare Zeit wohl auch letzte Südamerika-Gastspiel des Olympia-Zirkus'. Der soll Deutschland mindestens 44 Medaillen bescheren (wie in London), laut manchem Funktionärstraum sogar bis zu 70. Und nach der ausgestandenen Känguru-Klempner-Affäre musste das vom deutschen Ober-Olympier Thomas Bach geleitete Internationale Olympische Komitee mit Blick auf die deutsche Unterkunft auch nicht fürchten, dass bei der Eröffnungsfeier ausgerechnet einer der deutschen Athleten mit einem Bauhelm aus Angst vor baulichen Unzulänglichkeiten ins Maracana einmarschiert.

Bis zu 100 heimische Handwerker hatten in den zwei Wochen vor dem Einzug der Athleten im Zuge eines massiven Bauhelmeinsatzes noch einmal intensiv das brasilianische Geschick für Last-Minute-Improvisationen unter Beweis gestellt. Wo es noch Probleme gegeben hatte? "Gas, Wasser, Elektrik", zählt DOSB-Sprecherin Ulrike Spitz beim Rundgang durchs Athletendorf auf, sie möchte nicht sagen: überall. Auch wenn die letzte Heimeligkeit im deutschen Olympia-Heim weiter fehlt und Ruderin Marie-Louise Dräger angesichts eines gewissen Rohbaucharmes befindet, "Peking war schöner": Ulrike Spitz kann inzwischen über die Startprobleme lachen. Auch die Aussicht im Olympischen Dorf hat durchaus Postkartenqualität - wenn nicht gerade wie bei den deutschen Wasserspringerinnen im dreizehnten Stock jeden Morgen der gleiche polnische Teambetreuer vom gegenüberliegenden Balkon grüßt.

Mit dem Sport die Schatten vertreiben

Lachen statt Bauhelm könnte auch das Motto im Maracana heißen. Timo Boll wurde bei seinen fünften Olympischen Spielen als erster Tischtennisspieler zum deutschen Fahnenträger erkoren. "Es ist der Höhepunkt meiner Karriere und ein Wahnsinnsgefühl", kommentierte Boll seine teildemokratische Wahl durch rund 300.000 Fans und seine Sportlerkollegen "unheimlich stolz". Für seine Verhältnisse wirkte er dabei durchaus euphorisiert. Dass er die Eröffnungsfeier in Rio kaum erwarten konnte, hat aber noch einen anderen Grund: Mit dem Olympiastart sollte endlich "wieder der Sportler im Mittelpunkt stehen und die Leistung" - und nicht mehr die zuletzt omnipräsente Frage, wie Sportler diese Leistung erbringen, Russland lässt grüßen.

Doch auch wenn es Boll ein wenig anders darstellte: Die Enthüllungen zum systematischen russischen Staatsdoping, das peinliche Herumlavieren und Taktieren von IOC-Präsident Bach bezüglich eines Russland-Ausschlusses, der nach dem jüngsten Cas-Entscheid noch skandalösere Olympia-Bann für die bravouröse Whistleblowerin Julia Stepanowa – das alles wirft keineswegs nur aufgrund intensiver medialer Begleitung einen großen Schatten auf die kommenden zweieinhalb Wettkampfwochen. Es hält dem Sport mit all seinen Fehlentwicklungen schmerzhaft den Spiegel vor und wirft die Frage auf, warum es im Sport so viele Leisetreter gibt und so wenige Lautsprecher wie Robert Harting, mit einer vielleicht mitunter unbequemen, aber zumindest klaren Meinung zu bekannten Missständen.

Vielleicht, weil viele Athleten bei sportlichen Gretchenfragen wie Russland und Rio genau wie Ruderin Ronja Sturm das Gefühl haben: "Es gibt nur falsche Entscheidungen." Richtig "schade" findet sie aber: "Normalerweise geht man bei Sportlern ja davon aus, dass sie nicht gedopt sind." Bei den Russen sei das inzwischen fast ins Gegenteil verkehrt und nicht nur das IOC wird auf die Reaktionen gespannt sein, wenn russische Athleten Medaillen gewinnen.

"Spiele der Ausgeschlossenen"

Olympia in Rio, das werden aber nicht nur die Spiele des Misstrauens. Es sind schon jetzt "die Spiele der falschen Versprechen", sagt Jules Boykoff nach einer Veranstaltung der "Spiele der Ausgeschlossenen" ("Jogos da Exclusao") in Rios Stadtzentrum. Der 45-Jährige lehrt Politikwissenschaften an der Universität von Portland, einst war er Mitglied im olympischen US-Fußballteam. Ein glühender Sportfan ist er geblieben. Im Mai 2016 erschien sein Buch "Power Games", eine politische Geschichte der olympischen Spiele - und eine äußerst ernüchternde Abrechnung mit dem Olympia-Business, auch dem rund um die Spiele in Rio.

Für die Recherche hat Boykoff im vergangenen Jahr fünf Monate in Rio gelebt und dabei mitbekommen, wie fast alle Versprechen der Organisatoren gebrochen wurden. Hinzu kommen zehntausende Zwangsumsiedlungen, Kostenexplosionen und die vollständige Militarisierung der Stadt. Immerhin: Wer in dieser Woche in Rio eintraf, wurde am Internationalen Flughafen nicht mehr von sich tot stellenden Polizisten und Bannern begrüßt, auf denen stand: "Willkommen in der Hölle". Die Organisatoren haben 85.000 Soldaten und Sicherheitskräfte angekündigt, mehr als doppelt so viele wie in London. Dank den Soldaten, die mit Sturmgewehren im Anschlag durch die Terminals patroullieren, wird schon am Flughafen deutlich: Das ist eines der Versprechen, das nicht gebrochen wurde.

Trotzdem: Wenn IOC-Präsident Thomas Bach "gute olympische Schwingungen" in Rio spüre, sagt Boykoff, "sollte er mal rausgehen und mit den Bewohnern seiner Olympiastadt sprechen. Dort glauben laut jüngsten Umfragen zwei Drittel, dass die Spiele mehr Schlechtes als Gutes bringen". Vielleicht auch deshalb, weil ihnen Leute wie der UN-Sonderbeauftragte für Sport, Willi Lemke, angesichts der grandios verpassten Nachhaltigkeitsziele mit schon skandalöser Naivität raten, die Spiele doch einfach als zwölf Milliarden Euro teure Party zu betrachten.

Auch wenn das befürchtete olympische Fiasko ausbleiben wird - Zweifel am von Funktionären wie Vesper und Lemke ersehnten Stimmungsumschwung von Olympia-Apathie zu Euphorie durch die Eröffnungsfeier bleiben. Anders als vor der WM 2014 gibt es zwar keinen offen zur Schau gestellten Zorn, der Millionen Menschen auf die Straße treibt. Aber selten schienen den Bewohnern einer Olympiastadt ihre Spiele so egal zu sein. Sie eben haben ganz einfach andere, echte Probleme, sagt die Grafikerin Nataraj Trinta, und sie wissen: Die Olympia-Milliarden sind weg, ohne dass sie davon wie versprochen profitieren werden. Man könnte auch sagen: Es fehlt das Brot zu ihren Spielen.

Quelle: ntv.de