Gates, Jobs und Musk in einemDer verrückte Japaner, der die Zukunft sieht

.webp) Von Hannes Vogel

Von Hannes Vogel

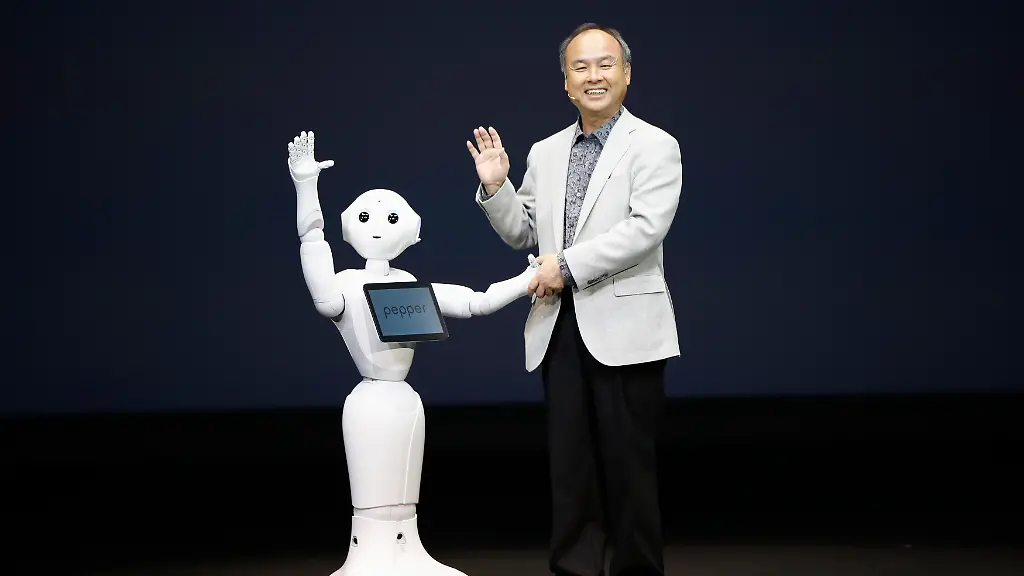

Er glaubt, dass Milliarden Superroboter die Erde erobern werden. Er will die Lebenserwartung auf 200 Jahre heben. Und er fordert eine neue Fußball-WM. Softbank-Chef Masayoshi Son hat visionäre Ideen und mehr als genug Geld, sie umzusetzen.

Um seine Visionen zu verwirklichen, ist Masayoshi Son noch nie vor etwas zurückgeschreckt. 1973 war Son ein 16-Jähriger in der südjapanischen Kleinstadt Tosu. Er hatte einen Traum: den japanischen McDonald's-Chefs Den Fujita kennenzulernen, den er zutiefst bewunderte. Also tat Masayoshi Son das Naheliegende: Er rief in Fujitas Büro an. Und bekam die naheliegende Antwort: eine Absage.

"Ferngespräche waren damals teuer, ich habe bestimmt 60 Mal angerufen", erinnerte sich Son im Herbst im Gespräch mit "Bloomberg". Andere Teenager hätten ihren Traum spätestens jetzt begraben. Doch Son tat das Unerwartete: Er setzte sich ins Flugzeug nach Tokio und ging einfach in Fujitas Büro. "Sagen Sie ihm Folgendes: 'Sie müssen mich nicht anschauen, Sie müssen nicht mit mir reden'. Ich will einfach nur sein Gesicht sehen. Für drei Minuten", erinnert sich Son an das Gespräch mit Fujitas Sekretärin.

Am Ende gab Fujita tatsächlich nach und gewährte Son eine viertelstündige Audienz. Und soll ihm laut Son einen Rat gegeben haben: "Schau nicht auf die Industrien der Vergangenheit. Schau auf die Industrien der Zukunft: Computer." Son befolgte ihn. Heute ist er Chef von Softbank, einer der größten japanischen Telekom- und Technikfirmen.

Im Land der aufgehenden Sonne hat er Kultstatus wie der verstorbene Apple-Chef Steve Jobs, Microsoft-Gründer Bill Gates oder Tesla-Boss Elon Musk in den USA. "Masa", wie ihn die Japaner ehrfurchtsvoll nennen, hat es laut "Forbes" zum reichsten Mann Japans gebracht. Und mit Softbank hat der 60-Jährige einen wuchernden Konzern geschaffen, der Roboter baut und bei Startups genauso einsteigt wie bei internationalen Multis.

100 Milliarden Dollar sind nicht genug

Gemeinsam mit Saudi-Arabien, Apple und anderen Firmen hat Son 2016 das größte Vehikel für Tech-Investments weltweit aufgelegt. Angeblich hat er nur eine Dreiviertelstunde gebraucht, Kronzprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz von seinem Vision Fund zu überzeugen. Doch die fast 100 Milliarden Dollar, die darin stecken, reichen ihm nicht. "Die Leute haben gesagt, das ist zu viel. Ich sage, es ist zu wenig", sagte Son im Oktober. Er wolle weitere 900 Milliarden Dollar einwerben und sie in den nächsten zehn Jahren in "mindestens" 1000 Firmen investieren, sagte er der japanischen Zeitung "Nikkei".

Es sind solche größenwahnsinnigen Aussagen, die Masayoshi den Ruf eines durchgeknallten Tausendsassas eingebracht haben. "Ein Verrückter, der auf die Zukunft wettet", so hat er sich selbst beschrieben. Inzwischen ist er die unangefochtene Nummer eins der Tech-Investoren weltweit. Ihm gehört der US-Telekomgigant Sprint und die britische Chipschmiede ARM, die er für 32 Milliarden Dollar gekauft hat. Son hat fünf Milliarden auf Chinas Uber-Rivalen Didi Chuxing gesetzt, der womöglich einen Mega-Börsengang in diesem Jahr plant, und vier Milliarden Dollar in den US-Chiphersteller Nvidia gesteckt. Er hat sich bei Uber eingekauft und ist mit einer halben Milliarde beim Betreiber von wirkaufendeinauto.de eingestiegen. Und er will einen Anteil am Versicherungskonzern Swiss Re haben.

Milliarden Superroboter erobern die Welt

Son denkt groß, in geradezu galaktischen Dimensionen. Normale CEOs haben eine Fünfjahresstrategie. Son hat einen 300-Jahres-Plan für Softbank. Elon Musk hat einen Tesla ins Weltall geschossen. Er will die Schwerindustrie auf den Mond verlagern. Son will die Lebenserwartung auf 200 Jahre anheben. Und auch in einem anderen Punkt hat er ähnliche Visionen wie Musk. Wie der Tesla-Chef glaubt der Softbank-Boss, dass künstliche Intelligenz bald die menschliche Zivilisation überflügeln wird. "Die größte existenzielle Bedrohung" für die Menschheit hat Musk das Szenario genannt. Son dagegen sieht darin einen Segen.

"Ich habe nur einen Glauben: Singularität", sagte er im Herbst bei einer Konferenz in New York. Das ist der Moment, an dem Computer schlauer sein werden als Menschen. Er wird in diesem Jahrhundert definitiv kommen, glaubt Son. "In 30 Jahren wird die Zahl intelligenter Roboter auf der Erde bei 10 Milliarden liegen" - so groß wie die Weltbevölkerung, glaubt Son. Sie werden "nicht nur die meisten Arbeiter ersetzen, sondern auch viele Dienstleistungsjobs. Was sollte dann noch der Job der Menschheit sein? Was ist der Wert unseres Lebens?", fragt sich der Softbankchef.

In jedem Fall will er für diesen Zivilisationsumbruch vorbereitet sein. Deshalb hat er auch seinen Vision Fund aufgelegt. "Jede Industrie, die die Menschheit jemals geschaffen hat, wird neu definiert werden. Denn in der Vergangenheit waren die Werkzeuge, die wir geschaffen haben, dem menschlichen Gehirn unterlegen. Nun werden die Werkzeuge schlauer werden als die Menschheit selbst."

Von der Bretterbude in die Chefetage

Der Glaube an das Unvorstellbare zieht sich wie ein roter Faden durch Sons Leben. Masa musste Visionen haben, um zu schaffen, was er erreicht hat. Seine Eltern waren arme Einwanderer aus Südkorea. In Japan mussten sie einen anderen Namen annehmen. Son wuchs in einem Bretterverschlag an einer Eisenbahnlinie auf. In der Schule wurde er wegen seiner Herkunft gehänselt. "Das hat mich stärker gemacht", erzählte er "Bloomberg". "Ich musste beweisen, dass ich nicht anders bin als alle anderen."

1980 machte Son seinen Wirtschaftsabschluss an der Universität Berkeley. Schon damals war er mehr Unternehmer als Student. Er erfand das erste elektronische Wörterbuch und verkaufte es für 1,7 Millionen Dollar an Sharp. Dann ging er nach Japan zurück, weil er es seiner Mutter versprochen hatte. Und gründete mit dem Geld Softbank. Mit dem Verkauf von Computerprogrammen wurde er reich. Und machte mit dem Geld wiederum die wohl beste Investition seines Lebens: Er steckte 20 Millionen Dollar in Jack Mas Alibaba. Beim Börsengang 2014 war der chinesische Internetgigant 90 Milliarden Dollar wert. Auch mit einem frühen Investment in Yahoo machte Son ein Vermögen.

Doch der verrückte Milliardär kennt auch das Gefühl der Niederlage. Im Dotcom-Boom der Jahrtausendwende legte sein Vermögen erst jede Woche zehn Milliarden Dollar zu. "Für drei Tage war ich reicher als Bill Gates", scherzte Son bei Bloomberg. Dann crashte die Softbank-Aktie - und Son verlor an einem Tag fast 70 Milliarden Dollar. Son stellte sich neu auf. Und stieg mit dem Kauf von Vodafone Japan ins Mobilgeschäft ein.

Sein größtes Erfolgsgeheimnis ist sein Riecher für Trends. Und seine völlig unjapanische Bereitschaft, sie mit exzentrischer Waghalsigkeit zu verfolgen. "Ich bin tatsächlich besser darin, vorherzusagen was in 30 Jahren ist als in drei Jahren", hat er 2016 auf einer Konferenz in Indien gesagt. Wohl auch deshalb, weil er die Zukunft mit seinen Investments selbst beeinflussen kann.

Seine neueste Idee: Gemeinsam mit Investoren aus China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und den USA will Son der Fifa für 25 Milliarden Dollar Rechte abkaufen und eine neue Klub-WM starten. Anders als bisher sollen nicht nur die besten 7 Teams, sondern die 24 Top-Mannschaften der Welt alle vier Jahre gegeneinander antreten. Und es soll ein neues Turnier für die Nationalmannschaften geben. Vielleicht kennt dann jeder auf der Welt seinen Namen.