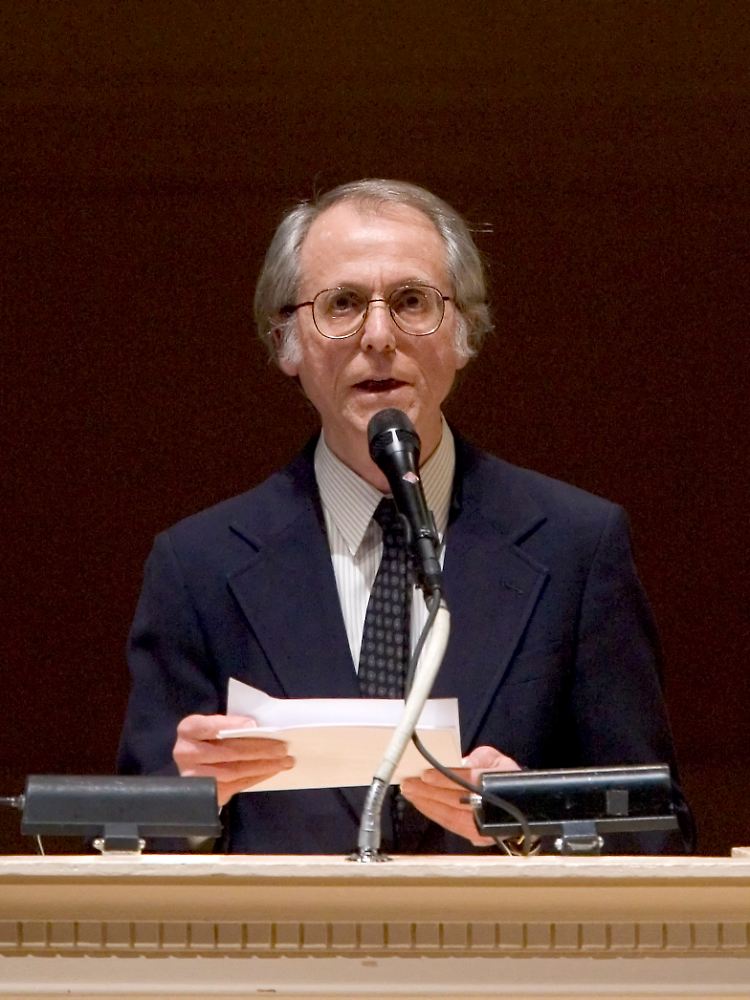

Don DeLillo zwischen Baseball und Atombombe Der "schlechte Bürger" wird 75

20.11.2011, 08:59 UhrNein, sich zu verstecken, ist nicht seine Art. Das unterscheidet Don DeLillo von Schriftstellerkollegen wie Thomas Pynchon. Viel mehr mischt sich der Autor ein. Er thematisiert das Attentat auf John F. Kennedy und die Anschläge vom 11. September. Sein Roman "Unterwelt" wird als "Jahrhundertwerk" gefeiert.

Massenmedien, Konsumrausch und die Auswirkungen des Terrorismus: Der Amerikaner Don DeLillo gehört zu den schärfsten Kritikern seines Landes. In 15 Romanen, weiteren Bühnenwerken und Essays beleuchtet er Einsamkeit und Entfremdung, Verschwörung und Verlust in der US-Gesellschaft ebenso brillant wie schonungslos. Der Vorwurf, ein "schlechter Bürger" zu sein, schmeichelt DeLillo. Er betrachtet es als seine Aufgabe, den Landsleuten einen Spiegel vorzuhalten. "Der Schriftsteller ist jemand, der außerhalb der Gesellschaft steht", sagt er. An diesem Sonntag feiert er seinen 75. Geburtstag.

DeLillo gilt neben Thomas Pynchon, Philip Roth und Cormac McCarthy als einer der größten postmodernen Autoren der Vereinigten Staaten. Anders als Pynchon und Roth scheut er die Öffentlichkeit nicht, kommentiert in "Rolling Stone" und "The New Yorker", gibt Vorlesungen, hin und wieder auch ein Interview. So sagte er dem "ZEITmagazin" im Frühjahr 2007: "Es ist nicht so, dass mir ein zeitgeschichtliches Phänomen auffällt und ich es geschickt in einen Roman einbaue. Ich schreibe unbewusst".

Weltweit hat sich DeLillo vor allem mit seinem 1996 erschienenen Roman "Unterwelt" einen Namen gemacht. Der als "Jahrhundertwerk" gefeierte Bestseller liefert ein grandioses Kaleidoskop der USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die beiden Hauptfiguren, der Müllmanager Nick Shay und die Konzeptkünstlerin Klara Sax, sind Ausgangspunkt für ein raffiniertes Geflecht dichter Geschichten, die den Bogen vom Baseballspiel über die Atombombe bis zum Kalten Krieg spannen.

Zwischen Italienisch und Englisch

"Unterwelt" war der elfte Roman DeLillos, und erstmals klang darin auch seine eigene Geschichte an. In einer Großfamilie auf engstem Raum und einem Sprachgemisch aus Italienisch und Englisch aufgewachsen, las DeLillo als Kind nur Comichefte. Ein Sommerjob am Ende der Schulzeit ließ ihn Faulkner entdecken, dann James Joyce und Hemingway. "Es war Joyce, der mich die Anziehungskraft von Wörtern gelehrt hat, den Sinn dafür, dass ein Wort sein eigenes Leben und seine Geschichte hat", sagte DeLillo später in einem Interview des "Paris Review".

Zunächst verdingte er sich als Werbetexter. Später studierte er in New York Theologie und Philosophie. Obwohl er schon mit 17 seine erste Kurzgeschichte geschrieben hatte ("sie sollte so sein wie eine von Hemingway"), erschien erst 1971 sein Romandebüt "Americana", eine Geschichte über den Ausstieg eines erfolgreichen Filmemachers aus der großen Kinomaschinerie. "Schreiben ist eine konzentrierte Form des Denkens", erläuterte DeLillo in "Paris Review". "Wenn ich mir über bestimmte Themen nicht klar bin, setze ich mich hin und versuche, sie schriftlich zu klären".

JFK, Mao und 11. September

Der Sohn italienischer Einwanderer aus der Bronx lebt heute in einem New Yorker Nobelvorort. Er schreibt weiter auf seiner alten Schreibmaschine und korrigiert mit dem Bleistift. "Es gibt kein richtiges Leben im falschen" - diese Erkenntnis von Theodor W. Adorno hat DeLillo seither in allen Varianten durchgespielt. So zeichnet er in "Sieben Sekunden" (1988) in einer düsteren Verschwörungstheorie halb fiktiv, halb dokumentarisch das Leben des Kennedy-Attentäters Lee Harvey Oswald nach.

In "Mao II" (1991) geht es um die Auseinandersetzung eines zurückgezogen lebenden Schriftstellers mit dem Terrorismus. Und "Körperzeit" (2001) ist eine düstere Parabel über die Abgründe menschlicher Einsamkeit. Eher verhalten war 2007 das Echo auf den Roman "Falling Man", in dem sich DeLillo mit den Terroranschlägen des 11. September 2001 auseinandersetzt.

DeLillos Werk ist vielfach ausgezeichnet worden, seit Jahren wird sein Name bei den aussichtsreichen Anwärtern auf den Nobelpreis gehandelt. Für "Weißes Rauschen", eine bittere Satire über die Bedrohung einer amerikanischen Kleinstadt durch eine Giftwolke, erhielt er 1985 den renommierten National Book Award. "Vielleicht sehe ich einiges klarer und früher als andere", hat er einmal gesagt.

Quelle: ntv.de, Gisela Ostwald, dpa