"Immer weiter - ganz nach vorn" Union-Fans sind eine Macht

19.01.2014, 10:59 Uhr

Die Fans des 1. FC Union Berlin gelten als besonders kreativ und treu.

(Foto: picture alliance / dpa)

Spektakuläre Rettungsaktionen, ein selbst gebautes Stehplatzstadion und nicht zuletzt ein kritisches Hinterfragen der Verbandspolitik: Der 1. FC Union Berlin und seine Fans trotzen dem "modernen Fußball" mit aller Macht. Das hat seine Wurzeln in der bewegten Geschichte des Traditionsvereins.

Das altehrwürdige "Kino Union" in Berlin hat seine besten Tage hinter sich. Jüngst platzte es allerdings noch einmal aus allen Nähten: Rund 200 Fußballfans machten sich auf in den beschaulichen Köpenicker Ortsteil Friedrichshagen, um einer Buchpräsentation beizuwohnen. Ungewöhnlich? Nicht, wenn es um Union Berlin geht.

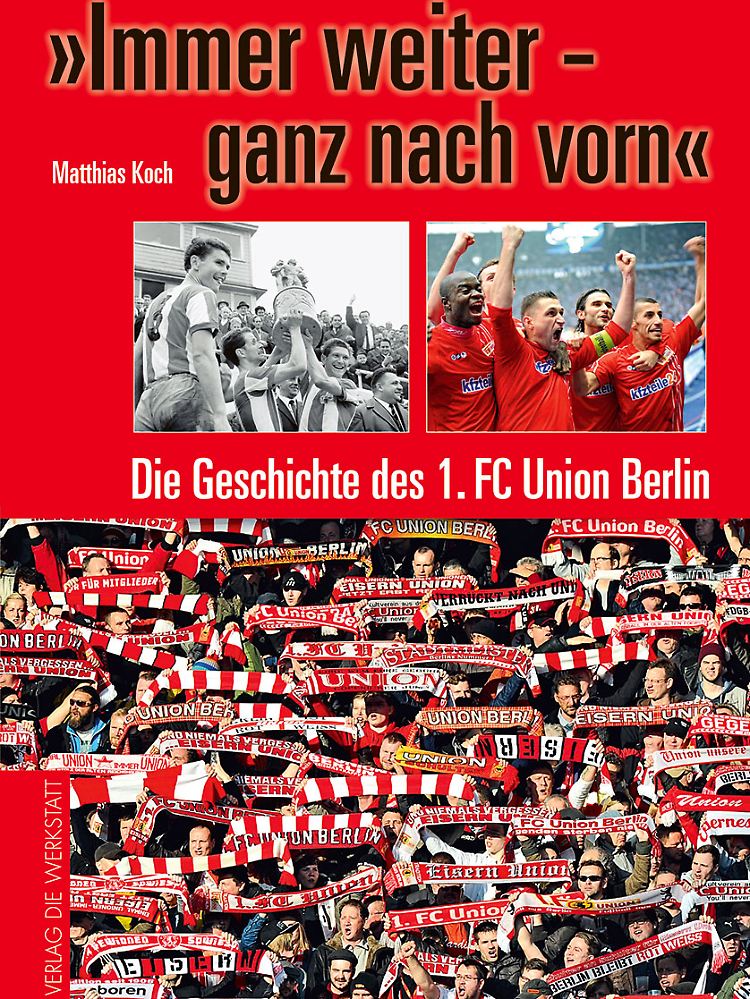

Genauer gesagt geht es um Matthias "Matze" Koch und sein neuestes Werk "Immer weiter - ganz nach vorn. Die Geschichte des 1. FC Union Berlin". Der stattliche Wälzer mit knapp 450 Seiten aus dem Verlag Die Werkstatt ist das Ergebnis eines riskanten Unterfangens: Zum einen hängt die Messlatte für gut recherchierte Union-Literatur mit dem Buch "Und niemals vergessen - Eisern Union" von Luther/Willmann ziemlich hoch. Zum anderen ist der derzeitige Wettbewerb auf dem Buchmarkt ungewöhnlich groß. Zusammen mit Kochs Werk sind ganze vier Bücher neu erschienen, die sich mit dem Fußballverein aus Köpenick auseinandersetzen.

Doch Matze Koch gelingt es, sich von der Konkurrenz abzuheben. Im gesamten Buch schlägt sich nieder, dass der freie Sportjournalist und Fotograf nah dran ist am Verein. Seit fast anderthalb Jahrzehnten begleitet er Spieler und Funktionäre und verliert dabei nie den Blick auf die Fans. Kaum zu glauben, dass der gebürtige Köpenicker bekennender Fan von Carl Zeiss Jena ist.

Ein deutscher Vizemeister aus Köpenick

Woher kommt der Schlachtruf "Eisern Union"? Wer hat das heutige Vereinslogo entworfen, das so anders ist als herkömmliche Logos in der deutschen Klublandschaft? Und wie war es eigentlich als Spieler, in der DDR-Oberliga systematisch gegenüber den großen Vereinen benachteiligt zu werden? Mit einer beachtlichen Zahl zum Teil in Vergessenheit geratener Bilder sowie offenkundig akribisch recherchierten Hintergrundberichten geht Koch diesen Fragen auf den Grund. Viele Interviews mit den Helden nahezu aller Union-Epochen werden zudem geschickt in die Vereinschronik eingeflochten, so dass es ihm gelingt, die Geschichte der Eisernen persönlicher, nahbarer zu machen.

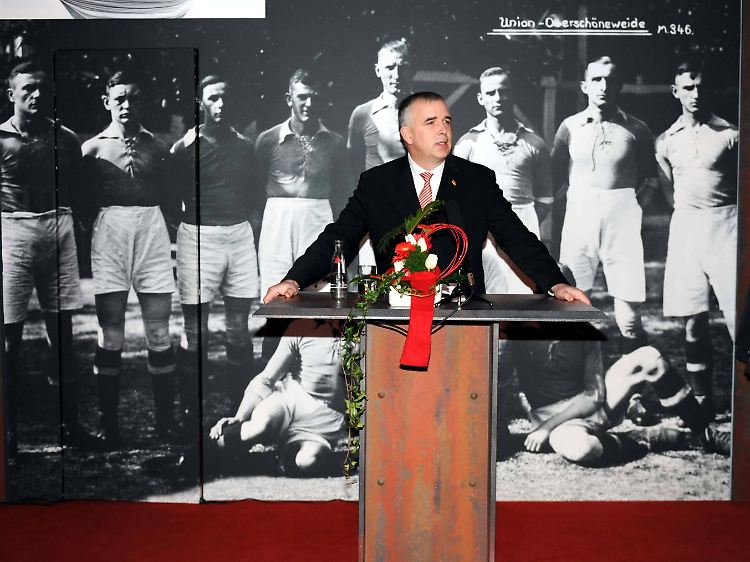

Vereinspräsident Dirk Zingler vor einem Foto des Vorgänger-Teams Union Oberschöneweide.

(Foto: imago sportfotodienst)

Koch belässt es jedoch nicht dabei, lediglich die Historie des erst 1966 gegründeten 1. FC Union Berlin aufzuarbeiten, sondern beleuchtet auch intensiv den Aufstieg und Niedergang des Union-Vorläufers Union Oberschöneweide. Heute ist es beinahe in Vergessenheit geraten, dass die wegen ihrer blau-weißen Spielkleidung und dem umliegenden Industriegebiet als "Schlosserjungs" bezeichneten Unioner zu den erfolgreichsten deutschen Mannschaften gehörten. 1923 erreichten sie sogar das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, das jedoch die Kicker vom Hamburger SV mit 3:0 für sich entscheiden konnten.

Zeichnet sich das Buch insgesamt durch eine beeindruckende Recherche aus, so kommt einzig und allein die Rolle Unions in der Zeit des Nationalsozialismus etwas zu kurz. Zwar wird mit dem Hinweis auf eine dürftige Quellenlage erwähnt, dass dem Verein ein gewisser Widerstand gegen das Nazi-Regime zugeschrieben wird. Ein tiefergehender Blick auf die Begebenheiten in den umliegenden Arbeitervierteln und Fabriken, aus denen Fans wie Spieler gleichermaßen stammten, wäre hier allerdings sehr interessant gewesen.

Von kollektiver Republikflucht und Kondomautomaten

Die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit des Vereins ist hingegen mehr als beachtlich. Selbstverständlich wird der Spielbetrieb im sozialistischen Teil Deutschlands kritisch beleuchtet, doch auch das Atmosphärische fängt Koch geschickt ein. Union sieht sich zunehmend staatlich verordneten Widrigkeiten ausgesetzt und avanciert schnell zum Verein der Andersdenkenden. Spätestens dieses Kapitel macht den besonderen Wert von Kochs Bemühungen erkennbar, möglichst viele Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen.

Besonders eindrucksvoll und spannend sind die Interviews mit Klaus Korn und Heinz Rogge. Zum einen ist da die Geschichte des Teams um Heinz Rogge, das 1950 nach West-Berlin "rübermacht", weil es staatlich untersagt wird, an den Endspielen zur Deutschen Meisterschaft in Kiel teilzunehmen. Durch die Flucht lassen sie einen spielerlosen Verein, aber auch ihre Heimat zurück. Während Rogge seinen Lebensunterhalt mit dem Aufstellen von "Schutzgummiautomaten" verdient, fällt es seinen Kameraden schwer, sich im Westen über Wasser zu halten.

Die Fahrstuhlmannschaft des DDR-Fußballs

1968 gewinnt Union überraschend den FDGB-Pokal. Mit dabei: Klaus Korn (6. v.vorn li.).

(Foto: imago sportfotodienst)

Weitaus schmerzlichere Erfahrungen muss Klaus Korn machen. In einem Punktspiel beleidigt er 1970 einen Spieler von Ligakonkurrent und Stasi-Klub BFC Dynamo als "Stasi-Schwein" und erhält nach einem Indizienprozess lebenslanges Spielverbot. Mithilfe von verschiedenen Interviews, Telefonaten und Auszügen aus Stasi-Akten beleuchtet Koch eindrucksvoll den Fall Korn, der sicherlich exemplarisch für das Eingreifen des SED-Staates in den Sport steht. Im Interview mit n-tv.de sagt Koch, dass Korn die Sache bis heute nicht verwunden hat.

Obwohl Union 1968 sensationell der Sieg des FDGB-Pokals gelingt, so wird deutlich, dass die größte Zeit der Vereinshistorie von Leidprüfungen geprägt ist. Union war das, was man heute unter einer Fahrstuhlmannschaft versteht. Ein Underdog, wie er im Buche steht - stets im Schatten von europaweit renommierten Clubs wie Dynamo Dresden, Lok Leipzig, Carl Zeiss Jena.

Wilder Westen im Osten der Nachwendejahre

Doch nicht nur im Spielbetrieb des real existierenden Sozialismus, sondern auch im vereinigten Deutschland hat es Union trotz Stars wie Frank Pagelsdorf, Marko Rehmer oder Sergej Barbarez zunächst nicht leicht. Die frühen 90er Jahre bei Union verdienen zweifelsohne das Attribut "drehbuchreif". Kein Wunder also, dass Koch sich auch mit diesem Kapitel der Union-Geschichte besonders intensiv auseinandersetzt.

"Die 90er Jahre, das würde ich gern heut nochmal erleben", verrät er im Kino Union. Er versteht nicht, wie die Journalisten von damals eine solch spannende Zeit "verschlafen" konnten und meint damit keineswegs die sportliche Dimension. Ein aufgrund einer gefälschten Bankbürgschaft verhinderter Aufstieg in die 2. Bundesliga, permanente Katz-und-Maus-Spiele mit Gerichtsvollziehern und heimliche Gehaltsübergaben im Hinterzimmer des Geschäfts vom Vizepräsidenten - seit dem Hauptmann weiß man in Köpenick, wie man den Oberen auf der Nase herumtanzt.

"Immer weiter - ganz nach vorn" - der Buchtitel ist der Vereinshymne entnommen, die von keiner Geringeren als Nina Hagen intoniert wurde. Was jedoch den Großteil der Vereinsgeschichte lediglich bedingt zutrifft, soll sich seit dem Ende der turbulenten 90er Jahre bewahrheiten. 2001 steigen die Eisernen in die 2. Bundesliga auf und ziehen ins DFB-Pokalfinale sowie sogar in den UEFA-Cup ein, denn DFB-Pokalfinalgegner Schalke 04 ist bereits für das internationale Geschäft qualifiziert. Es folgt nach einer kurzen Durststrecke die Etablierung in der 2. Liga mit dem selbst gebauten, reinen Fußball-Stadion "An der Alten Försterei" sowie soliden Finanzen.

Maßstäbe in Sachen Fankultur

Die erfolgreiche Entwicklung sowie der Fortbestand des Vereins sind sicherlich zu einem großen Teil dem finanziellen Engagement von Ex-Kinowelt-Chef Michael Kölmel zu verdanken. Zweifelsohne wären sie allerdings auch nicht ohne die Fans möglich. Aktionen wie "Bluten für Union" belegen eindrucksvoll den Durchhaltewillen und die Kreativität der Eisernen. So ist es selbstverständlich, dass sich die besondere Beziehung zwischen den Fans und ihrem Verein wie ein rot-weißer Faden durch Kochs Buch zieht.

Es erscheint somit klug von Koch, dass er in den Schlusskapiteln noch einmal den Fokus auf die Fans richtet. Mithilfe von Interviews mit den Helden des Union-Alltags hebt er den hohen Stellenwert heraus, den die Fans im Verein genießen. Er macht aber auch deutlich, warum viele deutsche Fußballfans etwas neidisch nach Köpenick schielen: Ob das Weihnachtssingen, der Stadionbau in Eigenregie oder das Nein zum DFL-Sicherheitspapier - Union setzt immer wieder Maßstäbe in Sachen Fankultur.

Bei aller Lobrede gibt Koch jedoch zu bedenken, dass der Spagat zwischen Kommerz und Tradition immer schwieriger werden wird. Umso interessanter wird es sein, den Weg des Vereins zu beobachten, der bei den Verbänden mittlerweile nur noch als unliebsamer Querulant wahrgenommen wird.

Für den Blick zurück hat Matthias Koch mit "Immer weiter - ganz nach vorn" ein neues Standardwerk über den 1. FC Union geschaffen. Es darf jedoch nicht nur in Köpenicker Lesestuben, sondern auch keineswegs bei denen im Bücherregal fehlen, denen Fußball- und Fankultur am Herzen liegen. Und niemals vergessen: Eisern Union!

Quelle: ntv.de