Elefant, Banane und Kaffee fahren übers Meer Wie Hanno einst den Papst entzückte

27.08.2011, 06:47 Uhr

Erst Ende des 19. Jahrhunderts kamen Bananen nach Deutschland.

(Foto: picture alliance / dpa)

Was machen ein Elefant und ein Nashorn auf einem Schiff? Was geht bei der Meuterei auf der Bounty über Bord? Woher kommen "deutsche" Bananen? Und was hat Josephine Baker damit zu tun? Seit Jahrtausenden reisen Tiere und Pflanzen übers Meer, verändern Kontinente und unsere Essgewohnheiten - da bleiben unglaubliche Anekdoten und spannende Entdeckungen nicht aus.

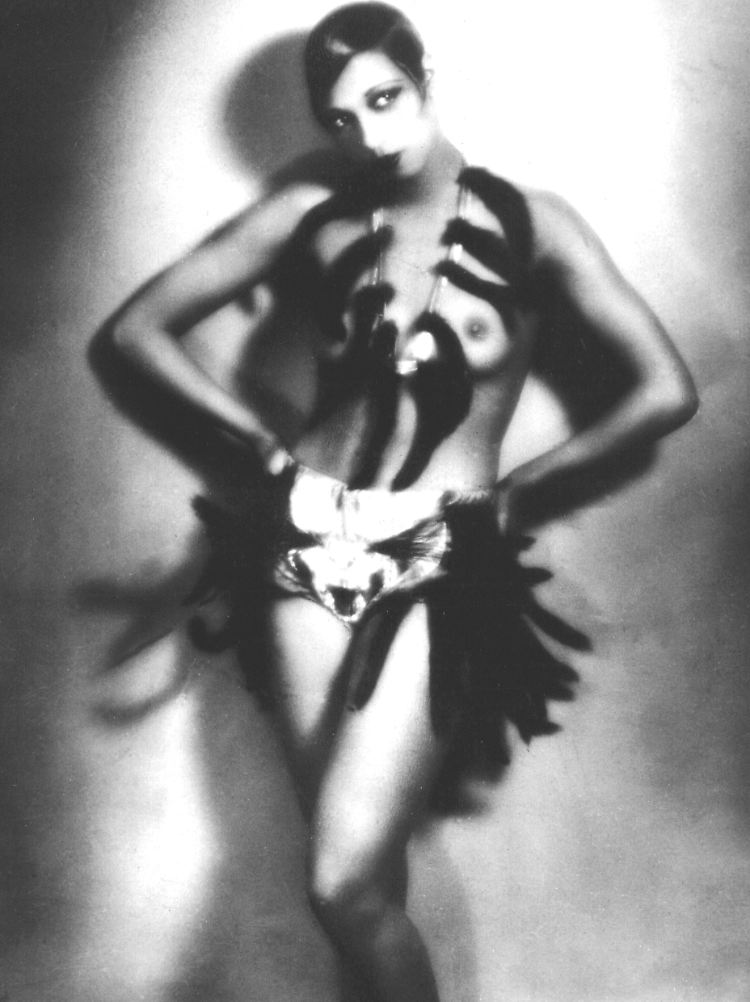

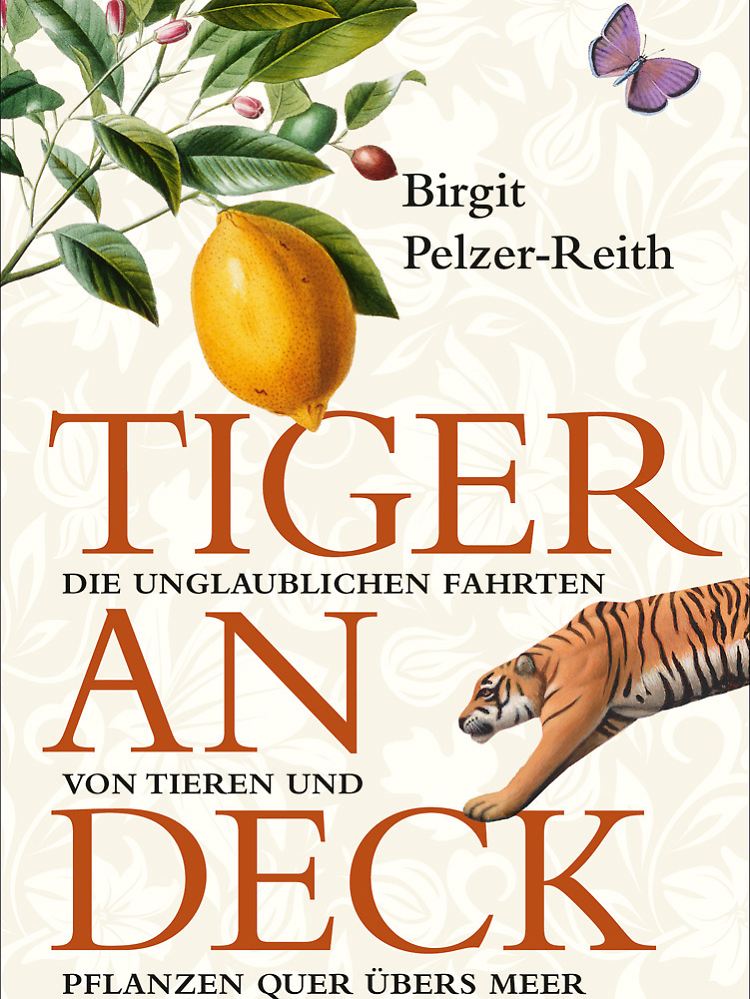

Jedes Kind weiß, was ein Elefant, eine Giraffe oder ein Affe sind. Im Supermarkt gibt es wie selbstverständlich Orangen, Kaffee, Gewürze - und Bananen. Und wenn es kein Bananen gibt, dann ist der Spott nicht weit. Dass die gelbe Frucht noch vor 150 Jahren einen großen Bogen um Nordamerika und Europa machte, ist kaum bekannt. Wie also kam die Banane in die westliche Welt, was sind "deutsche" Bananen und was hat Tänzerin Josephine Baker mit ihren Siegeszug zu tun? Diese und weitere Fragen beantwortet Birgit Pelzer-Reith in ihrem Buch "Tiger an Deck" aus dem Mare-Verlag. Der Untertitel "Die unglaublichen Fahrten von Tieren und Pflanzen quer übers Meer" verrät bereits, wohin die Reise geht, oder besser gesagt: Wie Elefant und Banane transportiert wurden. Denn der Seeweg war hierfür entscheidend.

Auch das berühmte Bananenkostüm der Tänzern Josephine Baker machte die Frucht in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg bekannt.

(Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb)

Die europäische Entdeckung der Welt und die damit einhergehende Entwicklung des Seehandels nahmen nicht nur - positiv wie negativ - gewaltigen Einfluss auf die unterschiedlichsten Kulturen und ihren Austausch untereinander, sondern sie veränderten auch grundlegend Flora und Fauna, das Wirtschaftsleben und nicht zuletzt Essgewohnheiten in verschiedenen Weltgegenden. Das maritime Transportwesen brachte die Rinder zu den amerikanischen Cowboys, Tee nach England und die Kartoffel auf den deutschen Teller. Dabei war all dies ein langsamer Prozess, der sich teils über Jahrhunderte erstreckte.

Kanarienvögel aus Deutschland

So ist es ein gewaltiges Unterfangen, die Geschichte der Verschiffung von Pflanzen und Tieren schreiben zu wollen. Und Pelzer-Reith tut gut daran, mit "Tiger an Deck" keine vollständige Historie vorzulegen, sondern eine anekdoten- wie faktenreiche und sehr interessante Kulturgeschichte, die aufzeigt, wie die Exotik der Welt nach Europa kam und welche Auswirkungen das bis heute hat. Denn die Autorin verschweigt auch die Probleme nicht, die der Welthandel schon vor Jahrhunderten verursachte: Tierarten wurden ausgerottet, Monokulturen verursachten verheerende ökologische Schäden und Nutztiere aus Europa - Schweine, Rinder, Schafe, Pferde - brachten die Ökosysteme anderer Kontinente ins Wanken.

Containerschiffe bewegen heute riesige Mengen an Gütern über das Meer.

(Foto: picture alliance / dpa)

Zunächst widmet sich Pelzer-Reith dem Transport von Tieren über die Meere. Wobei es schwierig ist, hier einen Anfang zu finden. Denn schon in der Antike wurden Elefanten, Tiger, Giraffen und viele weitere Exoten als Statussymbol gehalten, bei Triumphmärschen vorgeführt und in Schaukämpfen getötet. Und je mehr Schiffe die Weltmeere kreuzten, desto öfter waren Tiere mit an Bord. So wurden exotische Vögel zu beliebten Haustieren, Kanarienvögel eroberten ausgerechnet von Deutschland aus die Welt, Zoos, Wandermenagerien und der Zirkus entstanden.

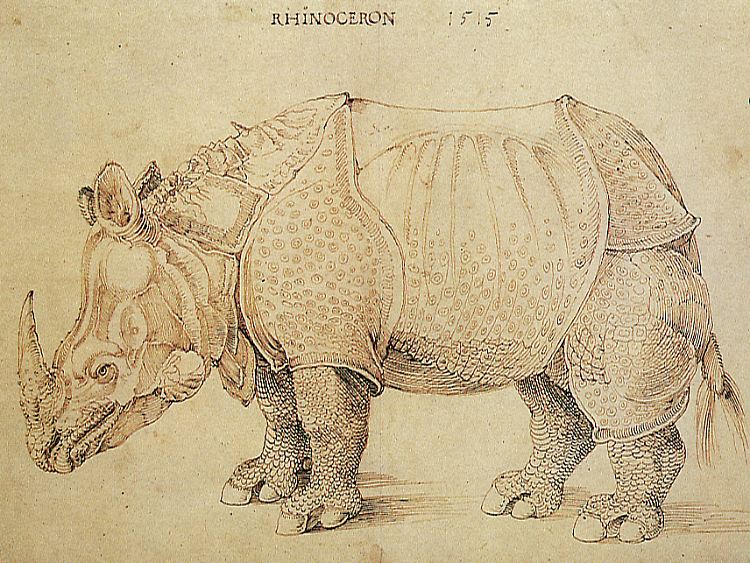

Albrecht Dürer und das "Rhinocerus"

Tiere waren aber auch beliebte diplomatische Geschenke. Manuel I. von Portugal schenkte Anfang des 16. Jahrhunderts Papst Leo X. einen indischen Elefanten namens Hanno, nur kurz nach der Entdeckung des Seewegs nach Indien durch Vasco da Gama. Der Papst zeigte sich entzückt - und das war beabsichtigt, schließlich wurde zu dieser Zeit die Welt zwischen Portugal und Spanien aufgeteilt und der Pontifex hatte da ein Wörtchen mitzureden. Kein Wunder also, dass Manuel I. wenig später auch noch ein Panzernashorn nach Rom entsandte, das jedoch auf dem Weg übers Mittelmeer ertrank. Dafür erlangte es als Zeichnung "Rhinocerus" von Albrecht Dürer (der das Tier selbst nie sah) Berühmtheit und prägte über Jahrhunderte das europäische Bild vom Nashorn.

Anekdoten wie diese sind die große Stärke von "Tiger an Deck". Denn sie zeigen, wie die europäische Entdeckung der Welt, politische Hintergründe, aber auch kulturgeschichtliche Aspekte ineinanderfließen und sich gegenseitig bedingen. Darüber vergisst Pelzer-Reith nicht, über die Schwierigkeiten des Seetransports und dessen Entwicklung zu schreiben. Um Tiere und Pflanzen heil über weite Strecken zu transportieren, mussten spezielle Lagerräume geschaffen werden. Unzählige Male scheiterten Missionen, gingen Pflanzen ein, ertranken die Tiere. Erst Dampfschifffahrt und Eiskühlung brachten wirklich Erleichterung.

Der Brotbaum wird Bligh zum Verhängnis

Das wird vor allem im zweiten Teil des Buches deutlich, in dem Pelzer-Reith den Transport von Pflanzen beschreibt. Sie wählt dafür einige Beispiele wie Bananen, Zitrusfrüchte, Kaffee, Gewürze und Tee aus und schildert systematisch deren Siegeszug um die ganze Welt. Anfangs ging es auch hier um die Sensationslust, schließlich wollten Herrscher mit den exotischsten Gärten protzen. Doch schneller als bei den Tieren rückte der Nutzen der Güter in den Vordergrund, denn es ging etwa um den lukrativen Gewürzhandel oder die Gewinnung natürlicher Rohstoffe wie Kautschuk. Kein Wunder, dass Expeditionsreisen zu Kaperfahrten wurden und Handel oft mit Krieg und Unterdrückung einherging.

"Tiger an Deck" ist im Mare-Verlag erschienen. Die gebundene Ausgabe ist mit Schutzumschlag und Lesebändchen ausgestattet.

So liest sich etwa der Kampf um die Gewürzinseln und ihre wertvollen Güter wie ein Krimi, inklusive kriegerischer Auseinandersetzungen, Spionage und der heimlichen Ausfuhr von Samen. Der Handel mit Bananen und Orangen ist eng mit der europäischen Kolonisation in Afrika und Südamerika verbunden. Das Kaiserreich etwa wollte noch vor dem Ersten Weltkrieg umfangreich "deutsche" Bananen aus Kamerun einschiffen. Und wer weiß schon, dass Pflanzen wie der Brotbaum zur Meuterei auf der Bounty führten - denn deren Transport war das Ziel der von Kapitän William Bligh angeleiteten Expedition in die Südsee. So kann "Tiger an Deck" auf vielseitige Weise gelesen werden: als anekdotenreiches Geschichtsbuch, als kurzweilige Lektüre über Entdeckungsfahrten und die Entwicklung der Seefahrt oder als lehrreiche Darstellung des frühen Welthandels und der Ursprünge der Globalisierung - inklusive deren ökologischer und ökonomischer Probleme.

"Tiger an Deck" von Birgit Pelzer-Reith direkt im n-tv Shop bestellen.

Quelle: ntv.de