Drei Striche und ein KreisEin Symbol vereint die (Protest-)Welt

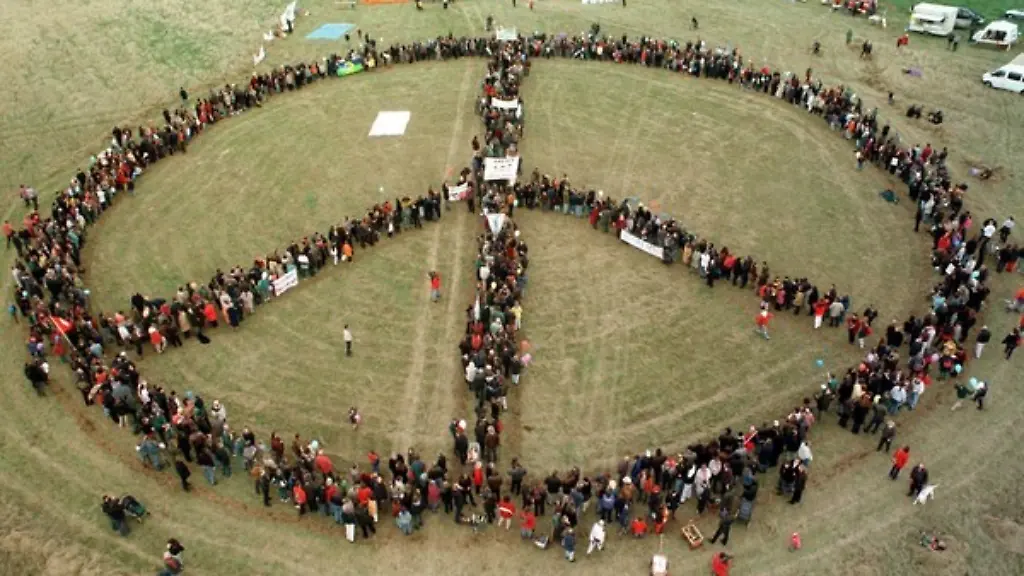

Wenn Menschen gegen Krieg und Gewalt auf die Straße gehen, greifen sie überall auf der Welt zum Peace-Zeichen. Dessen Botschaft steckt schon im Namen. Doch was zeigt es und wer hat es überhaupt erfunden?

Am 21. Februar 1958 versammeln sich Tausende Menschen zu einem Protestmarsch. Zusammen ziehen sie an diesem Karfreitag von London aus in die rund 83 Kilometer entfernte Ortschaft Aldermaston. Viele Demonstranten haben Banner dabei. Das Besondere: Auf den Schildern stehen keine Sprüche oder Parolen. Sie zeigen lediglich ein Symbol, das für Protestanten kommender Generationen unverzichtbar sein wird: das Peace-Zeichen.

Sein Siegeszug beginnt im Frühjahr des Jahres 1958. Der damals 44-jährige Künstler Gerald Holtom erhält den Auftrag, ein Protestlogo für eine Anti-Atomwaffen-Demonstration zu entwickeln. Viele Londoner kündigen ihre Teilnahme am "Aldermaston-March" an, der vier Tage dauern soll. In dem Ort befindet sich ein Forschungszentrum für Atomwaffen.

Holtoms Skizze, bestehend aus drei Strichen und einem Kreis, fasziniert und begeistert die Teilnehmer. Doch wie ist sie zu interpretieren? Eine Deutungsweise ist bis heute geläufig: Das Symbol bedient sich des Winkeralphabets, das in der Schifffahrt benutzt wird. Durch verschiedene Positionierungen der Arme werden Buchstaben und Zahlen übermittelt. Im Kreis, der die Erde symbolisieren soll, sind nach diesem Alphabet die Buchstaben "N" und "D" zu sehen. Diese sollen für nuclear disarmament stehen, zu Deutsch: atomare Abrüstung.

Eine andere Möglichkeit, das Zeichen zu deuten, gibt Holtom selbst Jahre später preis. Demnach orientierte er sich an Francisco de Goyas Kunstwerk "Die Erschießung der Aufständischen" vom Jahr 1814. Das Gemälde zeigt einen Mann, der vor einem Erschießungskommando seine Arme in die Luft streckt. Holtom schreibt, dass er in der Lage des Aufständischen die Arme nach unten hätte fallen lassen. Die Striche inmitten des Kreises sollen ihn selbst im Angesicht des gewaltsamen Todes symbolisieren.

Über England und USA bis nach Frankreich

Schon bald steht das Logo nicht mehr ausschließlich für die Ablehnung von Atomwaffen. Als in den 1960er-Jahren zunächst in den USA immer mehr Menschen gegen den Vietnamkrieg auf die Straße gehen, tun sie das unter dem Peace-Zeichen. Der auf vielen Plakaten stehende Slogan "Make love, not war" wird häufig mit dem Peace-Logo verziert. Innerhalb der Os in den Worten love und not findet sich das Motiv in Form der markanten Linien. Es steht inzwischen für den Widerstand gegen sämtliche bewaffnete Gewalt.

Seitdem ist das Zeichen immer wieder neu interpretiert und mit Inhalt gefüllt worden. Nach den Terroranschlägen im November 2015 in Paris bekunden viele Menschen damit ihre Solidarität für die Terroropfer. Die Striche innerhalb des Kreises symbolisieren jetzt den Eiffelturm und damit die französische Hauptstadt.

Auch wenn sich die konkreten Ziele der Menschen geändert haben, die unter dem Peace-Symbol ihren Protest auf die Straße tragen - im Kern ist dessen Botschaft immer noch die gleiche. Es steht für die Ablehnung von Gewalt und Krieg. Ein Grund für seinen Siegeszug ist die Entscheidung von Holtom, sein Zeichen nicht urheberrechtlich schützen zu lassen. Wer immer seine Idee teilt, kann das Peace-Zeichen benutzen.