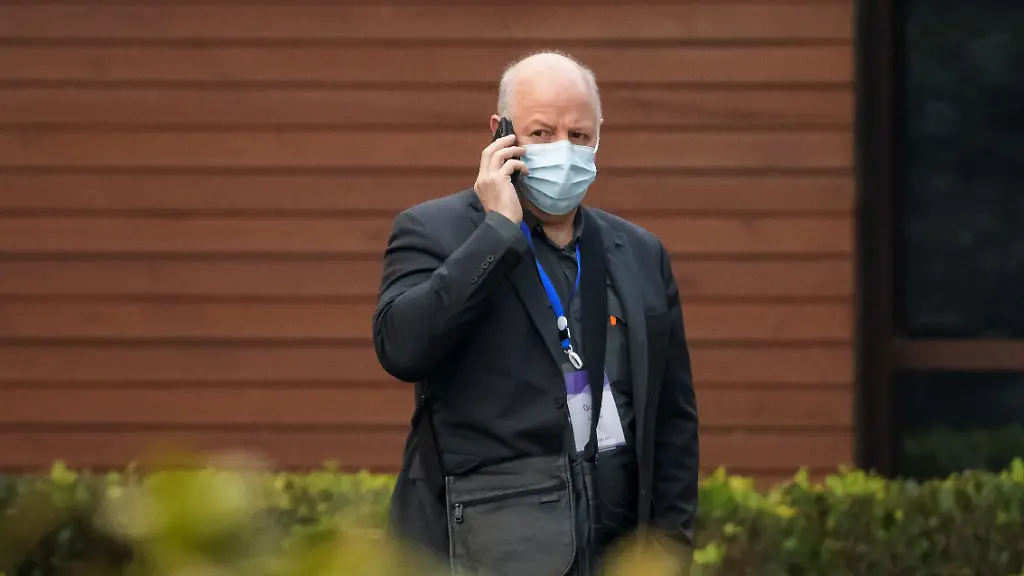

Ursprung des Coronavirus Peter Daszak, der befangene WHO-Ermittler

Von Christian Herrmann

Von Christian Herrmann

Mehrere WHO-Ermittler sollen den Ursprung der Corona-Pandemie ausfindig machen. Dabei scheinen sie sehr unterschiedliche Ansichten zu haben, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich bestimmte Theorien sind. Besonders ein Zoologe macht einen alles andere als neutralen Eindruck.

Im Januar reist ein Team von WHO-Experten nach Wuhan, um den Ursprung des Coronavirus zu finden. Die genaue Quelle oder den Patienten Null finden sie nicht, aber ihr Ergebnis ist eindeutig: Alle Erkenntnisse deuten auf einen natürlichen Ursprung und die Fledermaus-Theorie hin, erklärt der dänische Ermittlungschef Peter Ben Embarek im Februar auf einer Pressekonferenz. Ein Laborunfall als Ursache sei dagegen "extrem unwahrscheinlich". So unwahrscheinlich, dass es sich nicht lohnen würde, die Theorie weiterzuverfolgen.

Oder etwa doch? Das stellt vier Tage später überraschend WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus klar. Nachdem er mit allen Team-Mitgliedern gesprochen habe, wolle er festhalten, dass alle Hypothesen auf dem Tisch blieben und weitere Untersuchungen erfordern. Denn innerhalb der Ermittlergruppe scheint es durchaus unterschiedliche Ansichten zu geben, welche Theorie wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist. Erst recht, da chinesische Wissenschaftler sich geweigert haben sollen, wichtige Daten auszuhändigen.

Auch Roland Wiesendanger war überrascht von den Äußerungen von WHO-Chef Tedros. Der Hamburger Physiker vertritt die Theorie, die WHO-Chefermittler Embarek für "extrem unwahrscheinlich" hält. Wiesendanger ist zu "99,9 Prozent sicher", dass das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 nicht von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist, sondern versehentlich bei einem Unfall in einem Labor in Wuhan freigelassen wurde. Über das vergangene Jahr hat er viele Indizien für seine These zusammengetragen, wie er ntv in einem Interview über seine ungewöhnlichen Methoden erzählt hat. Die sind sehr umstritten, weil es sich im weitesten Sinne um eine Materialsammlung aus dem Internet handelt. Wie verlässlich kann so etwas sein?

Blindes Vertrauen in China

Diese Frage muss sich in der Corona-Krise aber auch für die Weltgesundheitsorganisation stellen. Gerade am Anfang der Pandemie hat sie China blind vertraut. Erste Untersuchungen chinesischer Behörden hätten keinen klaren Beleg für eine Übertragung von Mensch zu Mensch erbracht, erklärte die WHO am 14. Januar 2020 - obwohl Taiwan der Organisation schon zwei Wochen früher gegenteilige Hinweise geliefert hatte. Erst sechs Tage später, am 20. Januar, machte China reinen Tisch. Aber wo das Coronavirus ausgebrochen ist, ist bis heute unklar.

Die gängige Theorie lautet, dass es von Fledermäusen über ein weiteres Tier als Zwischenwirt auf den Menschen übertragen wurde. Wenn es so war, fehlt nach wie vor der Zwischenwirt. Alternativ könnte das Coronavirus auch direkt von einer Fledermaus auf den Menschen übergesprungen sein. Die Fledermaus mit dem nächsten Verwandten von Sars-CoV-2 im Körper lebt allerdings in einer 1500 Kilometer entfernten Höhle, wie die Forscher am Institut für Virologie in Wuhan (WIV) Anfang 2020 festgestellt haben. Und selbstredend im WIV selbst, wo das zu 96 Prozent identische Virus zu Forschungszwecken aufbewahrt wurde.

Repressalien statt Wahrheitsfindung

Natürlich kann es Zufall sein, dass das Labor nur wenige Kilometer vom mutmaßlich ersten Ausbruchsort in Wuhan entfernt liegt. Aber man sollte wenigstens prüfen, welche Hinweise dafür und dagegen sprechen. Dieser Aufgabe scheint die WHO aber nur bedingt gewachsen zu sein. Die Ermittler sind - plump gesagt - unter chinesischer Aufsicht ins Labor gegangen und haben die dortigen Forscher gefragt, was an der These dran ist. Bekommt man auf diese Weise belastbare Antworten? Oder kann man, wie Roland Wiesendanger, davon ausgehen, dass die Mitarbeiter nicht frei und ehrlich antworten durften?

"Was wir wissen, ist, dass die Forschergruppe um Chef-Virologin Zheng-Li Shi Ende Dezember 2019 große Daten aus der Datenbank des Instituts gelöscht hat. Das ist belegt", sagt der Physiker. "Es ist ferner bekannt, dass Ärzte Ende 2019 großen Repressalien ausgesetzt waren, wenn sie mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit gingen."

Neutralität trotz Freundschaft?

Natürlich ist Roland Wiesendanger befangen. Als Nanowissenschaftler kennt er sich zudem schlechter mit Coronaviren aus als Koryphäen auf dem Gebiet wie der britisch-amerikanische Zoologe Peter Daszak. Der vertritt die anderslautende Meinung: Ein Laborunfall sei nur eine Verschwörungstheorie, hat er im vergangenen Juni im britischen "Guardian" geschrieben.

Daszak hat schon 2004 in Malaysia Fledermäuse gefangen, um sie auf Viren zu untersuchen, die für den Menschen potenziell tödlich sein können. Um die nächste Pandemie zu verhindern, wie er damals bei CNN erzählte. "Beinahe 75 Prozent aller neuen Krankheiten stammen aus der Wildnis. Also muss man in die Wildnis gehen und die Viren dort identifizieren."

Bei seinen Forschungen arbeitet Peter Daszak oft mit Zheng-Li Shi und dem WIV zusammen. 18 Studien haben die beiden gemeinsam veröffentlicht, sie sind befreundet. Das ist ihr gutes Recht. Fraglich ist nur, ob Daszak dann zur Ermittlungsgruppe der WHO gehören sollte, die die Arbeit von Zheng-Li Shi nun untersucht. Neutralität kann man ihm nämlich nur schwer unterstellen: Um die Virologin zu entlasten, hat er schon im Februar 2020 26 prominente Virologen rekrutiert, um ein von ihm verfasstes Statement zu unterschreiben: Die Labor-Theorie ist eine "Verschwörungstheorie". Er wusste also schon vor mehr als einem Jahr, was bis heute weder bewiesen noch widerlegt werden kann.

WHO-Ermittlungen eine "Scharade"?

Aber ganz so "kristallklar", wie Daszak gerne behauptet, ist die Lage nicht. Es gibt Studien, die auf einen natürlichen Ursprung des Coronavirus hindeuten. Es gibt aber genauso Studien, die zum umgekehrten Schluss kommen - nicht nur das Papier von Roland Wiesendanger. Auch die österreichische Mikrobiologin Rossana Segreto zum Beispiel ist der Meinung, dass ein Laborunfall nicht ausgeschlossen werden kann.

In einem Artikel für das Wissenschaftsblatt "Bio Essays" verweist sie gemeinsam mit dem Biotech-Unternehmer Yuri Deigin auf die Erkenntnisse des WIV: Der nächste Verwandte von Sars-CoV-2 ist ein Fledermaus-Virus, genau solche Viren wurden im Institut für Virologie in Wuhan untersucht und mithilfe von "Gain-of-Function"-Forschung genetisch manipuliert. Außerdem wundern sie sich darüber, wie gut das Coronavirus Menschen infizieren kann. Verantwortlich dafür seien zwei Eigenschaften, schreiben sie in ihrem Beitrag. Diese seien bisher bei keinem anderen Coronavirus gemeinsam aufgetreten.

Beweise für einen Laborunfall kann auch Rossana Segreto nicht liefern, aber sie hält diese Theorie für wahrscheinlicher als einen natürlichen Ursprung, sagt sie auf Nachfrage von ntv.de. Die WHO-Ermittlungen kritisiert sie genauso wie 13 andere Virologen, Epidemiologen und Biologen als "Scharade" oder "Maskerade", die von Interessenskonflikten begleitet ist - vor allem wegen Peter Daszak.

Der steht übrigens anderen Theorien offener gegenüber. Schon seit einigen Monaten verbreitet China die Hypothese, das Coronavirus könnte über tiefgekühlte Lebensmittel aus dem Ausland nach Wuhan eingeschleppt worden sein. Er halte das für "unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen", erzählt Daszak nach dem Besuch in Wuhan bei CNN. Deshalb habe sich die Ermittlergruppe der WHO entschieden, diese Theorie weiterzuverfolgen.

"Könnten die Viren aus unserem Labor stammen?"

Möglich ist aber eben auch ein Laborunfall. Allein die österreichische Mikrobiologin Segreto zählt in ihrem Artikel sechs Vorfälle aus der jüngeren Vergangenheit auf. Gleich viermal ist 2003 und 2004 das Sars-Virus - auch als Sars-CoV-1 bekannt - aus Laboren in Singapur, Taiwan und China entwichen. Wie viele andere verweist auch sie darauf, dass US-Diplomaten das Institut für Virologie in Wuhan im Januar 2018 mehrfach besucht haben. Anschließend schickten sie mehrere dringliche Schreiben an das US-Außenministerium und warnten vor Sicherheitsmängeln und schlecht ausgebildetem Personal in der 2015 eröffneten Einrichtung.

Möglicherweise gingen diese Mängel auch Fledermaus-Forscherin Zheng-Li Shi durch den Kopf, als Ende Dezember 2019 die ersten Corona-Fälle in Wuhan bekannt wurden. Sie wunderte sich nämlich, wieso diese in einer belebten Metropole in Zentralchina auftraten und nicht in einer der südlichen, subtropischen Provinzen, in denen sie jahrelang Fledermauskot für ihr Labor eingesammelt hatte. Dort wäre ein Ausbruch doch viel wahrscheinlicher, dachte sie. Und fragte sich für einen kurzen Moment: "Könnten die Viren aus unserem Labor stammen?"

Alle Folgen von "Wieder was gelernt" finden Sie in der ntv-App, bei Audio Now, Apple Podcasts und Spotify. Für alle anderen Podcast-Apps können Sie den RSS-Feed verwenden. Kopieren Sie die Feed-URL und fügen Sie "Wieder was gelernt" einfach zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

"Wieder was gelernt" ist ein Podcast für Neugierige: Bekommt die Deutsche Bank ihr Geld von Donald Trump zurück? Warum müssen manche Berufspiloten Geld für ihren Job zahlen? Welche Staaten sind auf dem Weg zur Atommacht? Hören Sie rein und werden Sie dreimal die Woche ein bisschen schlauer.