Aufregung um Cancel Culture"Was darf man heute eigentlich noch sagen, Herr Daub?"

Der im kalifornischen Stanford lehrende Literaturwissenschaftler Adrian Daub hat ein Buch über die "Cancel Culture" geschrieben. Erst kürzlich erlebte er, wie ernst es die Cancel-Culture-Kämpfer mit der Meinungsfreiheit meinen: An einer Konferenz zu diesem Thema in Stanford durfte er nicht teilnehmen.

Darf man heute noch "Indianer" sagen? Alle Jahre wieder wird über angebliche Sprechverbote diskutiert - und dabei vergessen, dass wenig neu ist an solchen Debatten. Der im kalifornischen Stanford lehrende Literaturwissenschaftler Adrian Daub hat über dieses Phänomen ein Buch geschrieben. "Am Anfang stand der Vorwurf des Kommunismus", sagt er. Heute warnt selbst Putin vor der Cancel Culture. "Auch bei ihm hat es die Funktion, vom eigentlichen Thema abzulenken: einen Kulturkampf auszurufen, wenn der Krieg nicht so gut läuft", so Daub im Interview mit ntv.de.

Daub selbst erlebte erst kürzlich, wie ernst es die Cancel-Culture-Kämpfer mit der Meinungsfreiheit meinen: An einer Konferenz zu diesem Thema in Stanford durfte er nicht teilnehmen.

ntv.de: Lassen Sie uns mit der Frage anfangen, die im Kern der Debatte um die "Cancel Culture" steht: Was darf man heute eigentlich noch sagen?

Adrian Daub: Das ist natürlich schwer zu beantworten. Gewiss hat sich wie wir reden und worüber wir reden, und welche Reaktion wir damit provozieren, in den vergangenen dreißig Jahren verändert, aber das ist ganz normal. Die Gesellschaft macht immer wieder Entwicklungen durch, bei denen sich ändert, was im öffentlichen Raum sagbar ist und toleriert wird. Mein Verdacht ist, dass der Auslöser der Cancel-Culture-Debatte ein ziemlich normaler Prozess ist. Wir haben früher gewisse Worte benutzt und irgendwann haben wir aufgehört, sie zu benutzen.

Es gibt keine Verbote?

Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. Dahinter steckt keine Verschwörung. Die Annahme der Warner vor einer Cancel Culture - wie auch bei der Political Correctness davor - ist ja, dass sich die Menge des Sagbaren verringert. Das ist, denke ich, nicht belegbar.

Woher kommt dann die Klage über Sprechverbote?

Ein Grund ist, dass wir vernetzter sind. Wir hören uns gegenseitig mehr - wenn auch nicht unbedingt besser - zu. Vor dreißig Jahren hat niemand mitbekommen, wie in bestimmten Gruppen irgendwo geredet wurde. Gruppen und ihre Kommunikation waren homogener, und eben nicht im Internet nachlesbar. Das ist sicher ein qualitativer Unterschied unserer Welt, der verständlicherweise eine berechtigte Angst hervorruft. Wir wollen zum Beispiel im Internet offen kommunizieren, stellen aber fest, dass solche Kommunikation für sehr viel mehr Menschen sichtbar ist, als wenn wir in der Kantine schnell was sagen. Wir müssen Höflichkeitsstrukturen, die wir in unserem Bekanntenkreis und Kolleginnenkreis anzuwenden gewohnt sind, auf Menschen im Internet ausdehnen. Das ist alles nicht ohne.

Sie haben die Political Correctness schon angesprochen: Cancel Culture hat eine Vorgeschichte. Wie weit geht das zurück?

Am Anfang stand der Vorwurf des Kommunismus in den USA: die Behauptung, die Universitäten seien Brutstätten marxistischer Indoktrination.

Sie meinen die McCarthy-Ära der frühen 1950er-Jahre, in denen tatsächliche und angebliche Kommunisten in den USA verfolgt wurden.

Der Vorwurf der marxistischen Unterwanderung war in den USA nie wirklich erfolgreich, weil er klar erkennbar ein Verschwörungsmythos ist. Natürlich gab es an den US-Universitäten in den 1950er-, 60er- und 70er-Jahren marxistische Professoren, aber die Behauptung, dort habe massive Subversion stattgefunden, hatte immer etwas Schrulliges. Beim Vorwurf der Political Correctness war dies anders. Damit ließ sich eine Mehrheit der Amerikaner davon überzeugen, dass an den Colleges eine totalitäre, linke Orthodoxie etabliert wird. Die Kritiker der angeblichen Political Correctness traten dann auch nicht mehr als harte Antikommunisten auf, sondern als Verteidiger des Liberalismus - auch wenn viele von ihnen selbst alles andere als liberal waren. Trotzdem war die Warnung vor einer Political Correctness damit anschlussfähig für Menschen, die sich als links oder linksliberal verstehen.

Das ist das Mächtige am Begriff der Political Correctness, der nicht umsonst in den Jahren 1990/91 aufkommt, also in dem Moment, als der Kalte Krieg vorbei ist und die alten ideologischen Muster nicht mehr zu ziehen drohen: Mit der Political Correctness konnte das alte Lagerdenken reaktiviert werden, ohne dass man reden musste wie ein Joe McCarthy Anfang der 1950er-Jahre.

In Deutschland sammelt ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit Beispiele für "Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit". Im aktuell letzten Fall dort wird ein Artikel der FAZ angeführt, demzufolge an der Uni Leipzig ein Philosophie-Seminar "von Transgender-Aktivisten gestürmt" wurde. Sind all die Fälle, die das Netzwerk auflistet, nur Ausnahmen?

Es gibt natürlich solche Beispiele. Aber ich plädiere dafür, das in Relation zu sehen. Es ist anzunehmen, dass ständig irgendwo irgendetwas passiert, das potentiell die Meinungsfreiheit des einen oder anderen zu beschneiden droht. Die Frage ist, wie man damit umgeht - ob und ab welchem Punkt es zu einer breiten Diagnose der Gegenwart taugt. Dass es ein Netzwerk gibt, das dem Dozenten oder der Dozentin beispringt und Hilfe anbietet, finde ich gut. Das Ziel einer solchen Datenbank ist aber, die große Erzählung zu stützen, dass die Meinungsfreiheit generell bedroht sei - nicht nur in einem konkreten Seminarraum in Leipzig, sondern in ganz Deutschland.

Das bestreiten Sie.

Ich kenne den Leipziger Fall nicht. Aber bei fast jedem dieser Fälle weiß man nicht genug. Es gibt sicher eine Vorgeschichte. Vielleicht macht die den Fall noch schlimmer, vielleicht weniger schlimm. In jedem Fall würde ich bestreiten, dass die Summe der Einzelfälle belegt, dass es eine generelle kulturelle Verschiebung gibt. Ich kenne das aus den US-amerikanischen Datenbanken. Dort heißt es auch, dass solche Fälle zunehmen. Ich würde behaupten, dass sie zunehmen, weil gezielt danach gesucht wird. Gesammelt werden diese Fälle schon länger, aber unter dem Stichwort "Cancel Culture" erst seit 2018/19. Ich kann mich an Fälle aus den Jahren 2008, 2009 oder 2010 erinnern, die dort nicht erfasst sind. Und bei vielen Fällen, die drinstehen, weiß ich, dass die Darstellung nicht der Wahrheit entspricht. Der Punkt ist: Mit der aktuellen Datenlage ist nicht messbar, ob die Meinungsfreiheit an den Universitäten in den USA oder in Deutschland zunehmend bedroht ist.

Sie schreiben in Ihrem Buch, sprachliche Veränderungen, die sich über Jahrzehnte hinziehen, würden immer wieder "als neu und plötzlich erfahren".

In diesen Diskursen wird ständig behauptet, irgendetwas sei "nun" so oder so, oder es sei "erst kürzlich" passiert. Dann prüft man den Fall und stellt fest, dass es vor mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten war. Seit den 90er-Jahren wird ein Anstieg der Politischen Korrektheit oder der Cancel Culture suggeriert. Ständig ist von einer Zukunft die Rede, in der man nichts mehr sagen darf, in der - im Fall der USA - an den Universitäten nicht mehr Shakespeare gelehrt werden darf, weil der ein alter weißer Mann sei. Diese konkrete Sorge gibt es seit den 80er-Jahren - aber Shakespeare wird immer noch gelehrt! Ein anderes Beispiel: In Deutschland gab es neulich mal wieder eine Debatte darüber, ob man "Indianer" sagen darf. Auch diese Diskussion stammt aus den 90er Jahren: 1992 machte sich eine Autorin in der "Zeit" darüber lustig, dass man jetzt "Native American" sagen müsse. Gleiches gilt für den Schaumkuss oder das Schnitzel mit Paprikasauce: Seit dreißig Jahren führen wir die immer gleichen Diskussion über dieselben Wörter, die angeblich immer gleich akut bedroht sind.

In der Regel steckt hinter dem Vorwurf der Cancel Culture die Befürchtung oder der Vorwurf, "die Linke" wolle andere Stimmen mundtot machen.

Das ist das Bizarre daran: Am Ende dieses Kampfes für Meinungsfreiheit steht für die rechten und konservativen Meinungsfreiheitskämpfer eigentlich immer eine Beschneidung der Meinungsfreiheit von anderen. Das ist einerseits paradox, aber je länger ich mich mit dem Diskurs über Cancel Culture beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgefallen: Den anderen nicht zu Wort kommen zu lassen, ist eigentlich das heimliche Prinzip der Klage über die cancelnden "Woken". Gerade im deutschen Diskurs wird immer so getan, als sei Cancel Culture das Gegenteil von Debatte. Wenn man aber genau hinguckt, dann merkt man, dass es nur eine mit besonders harten Bandagen geführte Debatte ist. Das ist häufig auch überhaupt nicht problematisch.

Haben Sie ein Beispiel?

Dass trans Personen, denen es in unserer Gesellschaft nun wirklich nicht besonders gut geht, Debatten etwas engagierter betreiben, ist für mich völlig plausibel. Ich wüsste nicht, wie man seine eigene Existenz mit sokratischer Abgehobenheit debattieren könnte. Genau wie bei Black Lives Matter. Wenn ein Schwarzer sagt: Ich will nicht ermordet werden - dann kann diese Forderung schon mal ein bisschen leidenschaftlicher vorgetragen werden. Das sind Debatten, die hart geführt werden, aber es sind noch immer Debatten. Und das ernst zu nehmen, und die Gegenseite ernst zu nehmen, das erspart sich, wer sofort über die Canceler klagt. Man will andere aus der Debatte herausdrängen, ihnen die Satisfaktionsfähigkeit absprechen - den "Woken", den trans Personen, den politisch Korrekten.

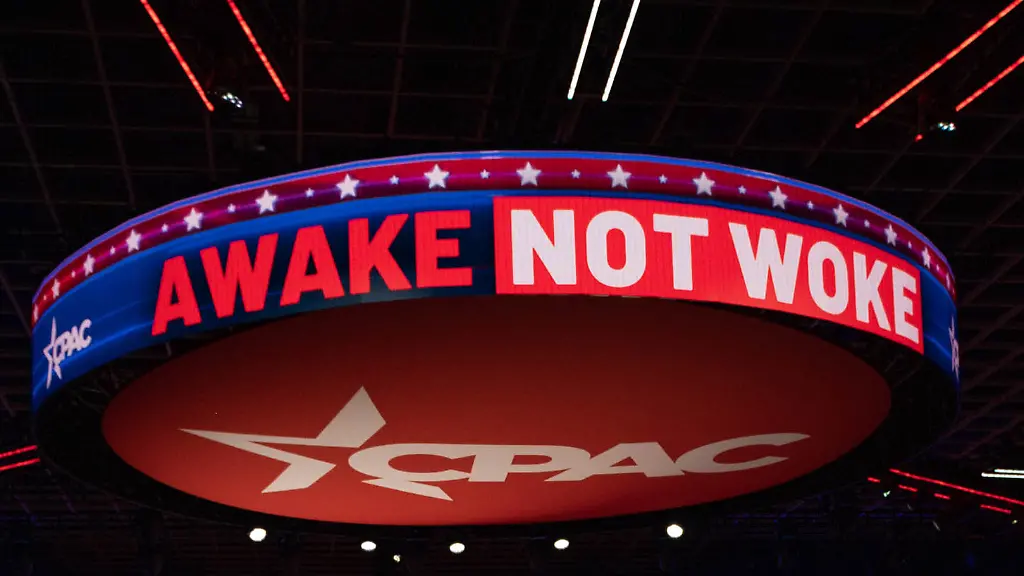

Was bedeutet dieses "woke" eigentlich? In Deutschland hört man das Wort fast nur als Kampfbegriff.

In Deutschland scheint "woke" alles Mögliche zu bedeuten. In den USA hat wokeness als Begriff eine lange Tradition, wie canceln war es ursprünglich ein afroamerikanisches Wort. Es verwies auf ein Gespür für soziale Missstände, gerade wenn die Ideologie der Mehrheit, wenn das System sie verschleiert. Man blieb "wach", schaute genau hin, ließ sich nichts erzählen - übrigens nicht nur in Bezug auf Politik, in vielen Songs kommt das Wort vor mit Blick auf einen Partner oder eine Partnerin, der/die einen betrügt. Im Kontext der Ferguson-Proteste 2015 hat die Devise "stay woke" dann, vor allem über die sozialen Netzwerke, den breiteren Mainstream erreicht. Und wurde dann von den Rechten und Konservativen gekapert. Er soll nun bedeuten, dass jemand Identitätspolitik betreibt, dass er sich für moralisch überlegen hält, dass er pseudoreligiös "erweckt" sei.

Das müssen Sie auch erklären: Was ist Identitätspolitik?

Ursprünglich war mit Identitätspolitik innerhalb der amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen gemeint, dass marginalisierte Identitäten ausdrücklich thematisiert werden, statt stillschweigend mitgemeint zu sein. Ein klassisches Beispiel: Schwarzen Arbeitern half es in den 60er- und 70er-Jahren nicht, wenn Politiker darüber sprachen, die Situation "der Arbeiter" zu verbessern. Ein afroamerikanischer Arbeiter kämpfte und kämpft sowohl mit sozioökonomischen Ungerechtigkeiten als auch mit Rassismus. Genau darauf will Identitätspolitik aufmerksam machen. Ebenso in der Frauenbewegung: Schwarze Frauen haben noch ganz eigene Kämpfe auszufechten als weiße Frauen. Wenn sie nicht mitgedacht werden, kommen ihre Belange unter die Räder.

Hat das nicht dazu geführt, dass Leute sagen: Nur noch Frauen dürfen über die Belange von Frauen sprechen, nur Schwarze über die Belange von Schwarzen?

Natürlich gibt es auf Gottes großer Erde Menschen, die so etwas sagen. Aber ich würde davor warnen, den Debattenbeitrag einer Twitter-Nutzerin namens "Jennifer_123" wichtiger zu nehmen als eine fünfzig Jahre alte intellektuelle Tradition. Und umgekehrt muss man sagen, dass viel, was gemeinhin mit Identitätspolitik assoziiert wird, sie eigentlich kritisch sieht - man denke an Judith Butler, die ja eigentlich sagen will: Es ist schwierig, ein politisches Projekt für die Befreiung von Frauen zu verwirklichen, wenn man an einem sehr engen Verständnis davon festhält, wer eigentlich eine Frau ist, ja, was Weiblichkeit ist. Identitätspolitik hat aus gutem Grund eine Allergie ausgebildet gegen das Mitgemeintsein. Schon die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA sagte ja: Schwarze müssen für Schwarze sprechen. Es reicht nicht, wenn Weiße über uns sprechen. Was natürlich Allianzen keineswegs ausschloss.

Man kann diesen Ansatz zu weit treiben, das ist klar. Aber häufiger ist der Diskurs über Identitätspolitik eine Projektion. Der "woken" Linken wird vorgeworfen, eine interessengeleitete Politik für einzelne Gruppen zu machen, für Frauen, Homosexuelle, trans Personen. Nur der berühmte weiße Mann spricht offenbar nie für sich selbst, sondern immer nur für die allgemeine Vernunft.

Gibt es denn auch rechte oder konservative Identitätspolitik?

Für Rechte und Konservative sind die "identitätspolitisch Bewegten" immer die anderen. Aber natürlich gibt es auch konservative Identitätspolitik. Schon der Vorwurf der Identitätspolitik ist äußerst identitätspolitisch. Er soll ja nahelegen, dass gewisse Gesten und Ideen, die man sich selber implizit zugesteht, bei anderen illegitim sind.

Ich bin bei der Vorbereitung für dieses Interview auf eine Veranstaltung gestoßen, die bei Ihnen in Stanford stattgefunden hat, eine Konferenz zum Thema Cancel Culture, mit dem Investor Peter Thiel, einem Trump-Anhänger, als Keynote-Speaker. Waren Sie dort?

Ich durfte nicht rein.

Wie bitte?

(lacht) Ich war offenbar nicht meinungsfrei genug, um zum Meinungsfreiheitsgipfel gehen zu dürfen. Ich muss allerdings sagen, sie haben nach breiter Kritik an ihrer Abgeschlossenheit einen Livestream ins Netz gestellt. Ich wäre aber sehr gern hingegangen. Peter Thiel kenne ich schon, aber zum Beispiel den Psychologen Jordan Peterson, der viel in meinem Buch vorkommt, hätte ich gerne mal kennengelernt.

Der Livestream hat Sie nicht interessiert?

Ehrlich gesagt nein. Wie sagt Heine? "Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenn' auch die Herren Verfasser." Ich war eigentlich nur soziologisch an der Veranstaltung interessiert. Nach vielen Jahren Beschäftigung mit dem Thema wäre es spannend gewesen, ein paar dieser Protagonisten kennenzulernen. Naja, vielleicht gucke ich mir das Video noch an.

Peter Thiel ist übrigens auch schon seit ewigen Zeiten dabei, das macht man sich in Deutschland, glaube ich, nicht klar. 1995 veröffentlichte er zusammen mit David Sacks das Buch "The Diversity Myth: Multiculturalism and the Politics of Intolerance at Stanford". Im Klappentext heißt es: "Dies ist eine eindrucksvolle Untersuchung der lähmenden Auswirkungen, die der politisch korrekte 'Multikulturalismus' auf die Hochschulbildung und die akademische Freiheit in den Vereinigten Staaten hat." Man kann diesen Leuten vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht weiterhin die alten Hits spielen würden.

Warum machen die das? Haben Konservative keine eigenen Themen, mit denen sie positiv nach vorne gehen könnten?

Thiel ist ein spezieller Fall. Ihm geht es darum, Universitätsbildung zu diskreditieren. Sein Angriff auf den "Multikulturalismus" ist eigentlich ein Angriff auf die amerikanische liberale Demokratie. Er hat ja unter anderem das Frauenwahlrecht kritisiert. Bei ihm geht es in die Richtung, dass gewisse Amerikaner keine richtigen Amerikaner sind und deshalb nicht in den öffentlichen Diskurs und die Meinungsbildung einbezogen werden sollten. Ich habe den Verdacht, er will die Grundpfeiler einer liberalen, demokratischen Ordnung schwächen. Überhaupt gibt es unter den Cancel-Culture-Warnern einige, deren Vorbilder Orban und Putin heißen.

Putin inszeniert sich mittlerweile als Bollwerk gegen Cancel Culture.

Das macht er schon seit Jahren. Er spricht ständig über Cancel Culture oder über die "Gender-Ideologie". Je länger der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert, desto mehr. Auch bei ihm hat es die Funktion, vom eigentlichen Thema abzulenken: einen Kulturkampf auszurufen, wenn der Krieg nicht so gut läuft. Ich kann nicht genug Russisch, um rauszuhören, woher er das alles hat, aber er klingt verblüffend wie rechte US-Republikaner. Putin hat die Klassiker alle drauf, so als würde er seine Zeit in irgendeiner anti-woken Facebookgruppe zubringen. Das geht so weit, dass er Russland im März mit der "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling verglichen hat, weil auch sie angeblich "gecancelt" worden sei. Dass ein Diktator auf diese Weise einen Krieg rechtfertigen würde, hätte ich mir bis dahin auch nicht vorstellen können.

Mit Adrian Daub sprach Hubertus Volmer