Fristen, Förderung und KostenWas Sie zum großen Heizungstausch wissen müssen

Von Sebastian Huld

Von Sebastian HuldDie Ampel setzt ein Vorhaben historischen Ausmaßes aufs Gleis: Ein Drittel der deutschen CO2-Emissionen sollen durch eine bundesweite Heizungsmodernisierung bis 2045 verschwinden. Doch die Unsicherheit ist groß, was das für Eigentümer, Mieter und Vermieter bedeutet. ntv.de lichtet den Faktennebel.

Die Ampel setzt ein Vorhaben historischen Ausmaßes aufs Gleis: Ein Drittel der deutschen CO2-Emissionen sollen durch eine bundesweite Heizungsmodernisierung bis 2045 verschwinden. Das sieht ein vom Kabinett gebilligter Gesetzentwurf vor. Doch die Unsicherheit ist groß, was das für Eigentümer, Mieter und Vermieter bedeutet. ntv.de lichtet den Faktennebel und klärt die wichtigsten Fragen. Weil aber der Gesetzgebungsprozess mit dem Kabinettsbeschluss nicht abgeschlossen ist und der Bundestag ein gehöriges Wort mitzureden hat, ist noch so einiges im Fluss. Selbst ein vollständiges Scheitern des Gesetzes ist denkbar. Die im Folgenden beschriebenen Regelungen beziehen sich daher allesamt auf den Gesetzentwurf des Bundeskabinetts.

Wann kommt das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG)?

Die Koalition peilt an, das novellierte Gesetz bis zur parlamentarischen Sommerpause im Bundestag verabschiedet zu haben. Der Bundesrat hat kein Mitspracherecht, weshalb SPD, Grüne und FDP das GEG mit eigener Mehrheit durchbringen können. Die Zustimmung von CDU und CSU, die das Gesetz im Bundesrat bräuchte, ist nicht notwendig. Allerdings sieht insbesondere die FDP Nachbesserungsbedarf. Deren Fraktionschef Christian Dürr stellte deshalb den Zeitplan in Frage: Das Gesetz müsse praktikabel sein und brauche notfalls auch mehr als zwei Monate. Greifen soll es zum 1. Januar 2024.

Werden die Kosten auf Mieter umgelegt?

Der Heizungstausch wird auch Mieter treffen unter der Annahme, dass ihre Verbrauchskosten durch die Modernisierungskosten sinken. Während der Einbau einer neuen Heizung als Instandhaltungsmaßnahme durch den Vermieter zu tragen ist und auch der Austausch einer sehr alten Heizung zumindest teilweise als Instandhaltung gilt, ist eine Modernisierung zur Senkung des Verbrauchs umlagefähig. Allerdings soll die Umlage begrenzt werden, wenn sich der Eigentümer für eine Heizung entscheidet, die Biogas oder Wasserstoff verbrennt, damit dieser nicht das Preisrisiko an die Mieter weiterreichen kann.

Müssen funktionsfähige Öl- und Gasheizungen ab dem 1. Januar 2024 ausgetauscht werden?

Ja, aber eben nicht sofort. Erst im Jahr 2045 tritt ein Verbot fossiler Heizungen in Kraft und das Verbot betrifft nicht Gasheizungen, die dann mit Wasserstoff oder Biomethan betrieben werden. Für alle anderen Heizungen gilt: Nur irreparabel defekte Heizungen dürfen nicht durch neue Öl- und Gasheizungen ersetzt werden. Heizungen haben eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren, wobei nach Angaben des Bundesverbands der Schornsteinfeger 60 Prozent aller Gasheizungen im Land älter als 20 Jahre sind. Bei den Ölheizungen trifft das sogar auf 70 Prozent zu.

Sind neue Gas- und Ölheizungen ab 2024 komplett verboten?

Das hängt davon ab, ob es sich um Bestandsgebäude oder Neubauten handelt. In Neubauten dürfen dann grundsätzlich keine Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden. Der Neueinbau von Ölheizungen ist schon nach dem geltenden GEG ab 2026 weitgehend verboten. Auch Biomethan verbrennende Heizkessel dürfen nicht in Neubauten. Bestandsgebäude dürfen dagegen sehr wohl weiterhin auch Gas- und Ölheizungen verbauen, wenn das Gesamtpaket am Ende die Vorgabe von 65 Prozent Erneuerbarer Energie erfüllt. Das lässt sich auch über eine Hybridheizung erreichen, die überwiegend auf eine Wärmepumpe setzt und nur an besonders kalten Tagen den fossilen Verbrenner hinzuzieht, oder mit Hilfe einer Solarthermie-Anlage, bei denen Heiz- und Trinkwasser auf dem Dach erhitzt wird.

Was ist als Alternative zu Gas und Öl gestattet?

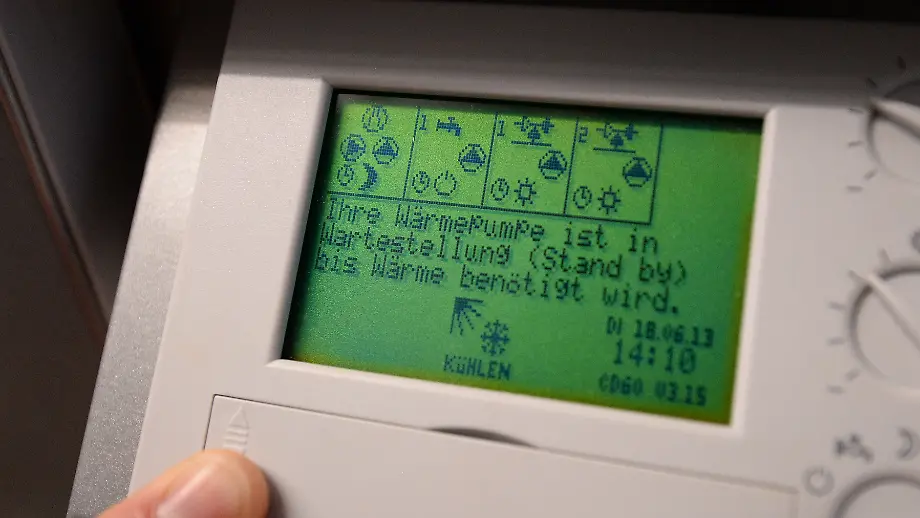

Geht es nach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, setzen die Hauseigentümer vor allem auf Wärmepumpen oder einen Anschluss an das Fernwärmenetz, sofern vorhanden. In besonders gut gedämmten Häusern sind auch Stromdirektheizungen eine Option. Die geplanten Förderungen sollen grundsätzlich für alle Technologien gelten, die mit dem 65-Prozent-Zeil vereinbar sind. So dürfen auch Gasheizungen verbaut werden, die wasserstoffbereit sind, also mit Wasserstoff laufen.

Sind Wasserstoffheizungen eine ernsthafte Alternative?

Darüber muss der Markt entscheiden, findet die FDP und fordert "Technologieoffenheit". Grüne und SPD dagegen wollen den absehbar knappen Wasserstoff für Industrie und Lastwagen reservieren, zumal der Wasserstoff teuer bleiben wird, solange er knapp ist. In der Praxis macht die GEG-Novelle deshalb enge Vorgaben: Wer eine wasserstoffbereite Gasheizung verbauen will, darf das nur dort tun, wo der örtliche Gasnetzbetreiber eine Umstellung von Gas auf Wasserstoff verbindlich plant. Dieser muss spätestens 2035 fließen und zu mindestens 65 Prozent grüner Wasserstoff oder blauer Wasserstoff sein - also entweder klimaneutral erzeugt (grün) oder aus fossilen Brennstoffen kommen, deren CO2-Ausstoß während der Wasserstoffproduktion gespeichert wurde (blau).

Noch ist aber völlig unklar ist, ob und in welchem Umfang die Betreiber die insgesamt 500.000 Kilometer Gasnetz auf Wasserstoff umstellen, weil technische und regulatorische Fragen und damit auch die Wirtschaftlichkeit des Ganzen ungeklärt sind. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die FDP im parlamentarischen Verfahren auf eine Lockerung der Vorgaben dringt, um den Wasserstoff nicht faktisch jetzt schon aus dem Markt zu nehmen.

Was mache ich als Hauseigentümer bei einer defekten Gasheizung?

Wessen Heizung nicht mehr repariert werden kann, erhält schon jetzt bis zu 40 Prozent Förderung, wenn er oder sie sich für eine Wärmepumpe entscheidet. Das novellierte GEG sieht ebenfalls 40 Prozent Förderung vor, und zwar für jede ab 2024 erlaubte Technologie: 30 Prozent Grundförderung plus 10 Prozent für Havariefälle (Klimabonus III).

Welche Fristen gelten bei Heizungsdefekt?

Im Regelfall gilt eine Übergangsfrist von drei Jahren, in denen etwa auch eine gebrauchte Öl- oder Gasheizung übergangsweise verbaut werden darf. Das könnte eine günstige Option sein, wenn die Heizung im Winter ausfällt und eine regelkonforme Umrüstung kurzfristig nicht darstellbar ist - aus Mangel an Geld, Handwerkerterminen oder beidem. In selbstbewohnten Wohngebäuden mit nicht mehr als sechs Wohnungen ist der Eigentümer von der Umstellung auf Erneuerbare ebenfalls ausgenommen, wenn er oder sie das 80. Lebensjahr vollendet hat. Ebenfalls wichtig: Plant ermöglicht der lokale Wärmeversorger absehbar einen Anschluss ans Fernwärmenetz, gilt sogar eine Übergangsfrist von zehn Jahren.

Welche anderen Ausnahmen sind geplant?

Sonderregelungen sollen kommen für Gebäude unter Denkmalschutz. Auch "unbillige Härten" sollen im Einzelfall zu Ausnahmen führen, wenn also Aufwand und Einspareffekt in keinem Verhältnis stehen. Menschen über 80 Jahren sind grundsätzlich von allen Pflichten ausgenommen, können also weiter auf Öl- und Gas setzen. Wenn sie dennoch ihre mindestens 30 Jahre alten Heizungen modernisieren, bekommen sie statt der Grundförderung sogar 50 Prozent Zuschuss (Klimabonus I).

Was machen Geringverdiener?

Wer Wohngeld, Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter bezieht, kann ebenfalls eine 50 Prozent hohe Förderung beantragen (Klimabonus I). Spezifische Förderungen für Geringverdiener, die keine Form der Sozialhilfe beziehen, sind bislang nicht vorgesehen. Hier wird es vor allem auf die Ausgestaltung zinsgünstiger Förderkredite ankommen, die es zusätzlich zu den staatlichen Direktzahlungen geben soll.

Mehr zu den neue Förderungen lesen Sie hier.

Sind Etagenheizungen ein Sonderfall?

Ja, denn hier steht meist eine Umstellung auf eine zentralisierte Form der Wärmeversorgung an. Fällt die erste Etagenheizung aus, kann diese zwar ausgetauscht werden, aber mit der Installation beginnt eine dreijährige Frist, innerhalb derer sich die Eigentümer für eine Modernisierung entscheiden müssen. Anschließend haben sie noch einmal zehn Jahre Zeit für die Umsetzung, etwa den Anschluss eines Hauses an ein Fernwärmesystem.

Eher jetzt umsteigen oder warten?

Kommt drauf an: Ziel des Gesetzes ist es, zuerst den ältesten und klimaschädlichsten Heizungen vom Netz zu nehmen. Deshalb soll der Klimabonus II, der ebenfalls 10 Prozent Förderung auf die 30 Prozent Grundförderung draufschlägt, nur für alte Heizungen gezahlt werden, die mindestens fünf Jahre vor der regulären Austauschpflicht getauscht werden. Damit aber nicht alle Heizungsbesitzer auf einmal den "Klimabonus II" beantragen und Preise für Geräte und Handwerk weiter angefeuert werden, sind die Beantragungszeiträume gestaffelt: Den Klimabonus II gibt es 2024 für alle Geräte älter als 40 Jahre, ab 2025 für Geräte älter als 35 Jahren und ab 2026 für Geräte älter als 30 Jahre. Wessen Heizung funktionstüchtig ist, hat also sehr wohl noch Zeit, sich einen Austauschplan zurechtzulegen.

Noch etwas spricht fürs Abwarten: Der Gesetzgeber will alle Kommunen zur Erstellung kommunaler Wärmepläne verpflichten. Wenn diese erst einmal stehen, wissen Hauseigentümer, ob ein Ausbau des Fernwärmeangebots kommt oder die Gasversorgung auf Wasserstoff umgestellt wird. Das könnten mitunter sinnvolle Alternativen etwa zur Wärmepumpe sein.

Was gilt für Eigentümergemeinschaften?

Wohnhäuser mit mehreren Wohnungseigentümern fallen unter dieselben Regelungen wie andere Wohnungs- und Hauseigentümer auch: Sie müssen auf eine Havarie reagieren und sich auf eine Erneuerung der Heizung verständigen. Die Ausnahmen für über 80-Jährige gelten nur, wenn alle Eigentümer der Wohnungen das 80. Lebensjahr vollendet haben.

Gibt es überhaupt genügend Handwerker?

In Deutschland fehlen nach Einschätzung des Branchenverbands ZVSHK derzeit rund 60.000 Heizungsinstallateure. Diese Zahl von zusätzlichen Installateuren werde benötigt, wenn alle Märkte bedient und die Branche sich nicht allen auf den Einbau neuer Heizungen konzentrieren solle, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima, Helmut Bramann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Grund zur Panik sei das aber nicht, weil grundsätzlich alle Installateure in der Lage seien, beispielsweise Wärmepumpen einzubauen. Hinzukommen Qualifizierungsprogramme, die das Bundeswirtschaftsministerium auflegen will - übrigens auch, um die Zahl der Energieberater zu erhöhen. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle zu, damit Eigentümer eine fundierte Entscheidung über die richtige Heiztechnologie treffen und von den bereitgestellten Förderprogrammen profitieren können.

Woher rührt die viele Kritik an der GEG-Novelle?

Umstritten bleibt, ob sich die Umbauten für die Menschen tatsächlich rechnen. Das BMWK kalkuliert mit 18 Jahren, die es braucht, damit sich die Modernisierungskosten amortisieren. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass sich die beschlossene Ausweitung des CO2-Preises auf den Wärmebereich die Preise für Gas und Öl deutlich in die Höhe treiben und gleichzeitig Strom aus Erneuerbarer Energien immer günstiger wird. Das ist plausibel, bleibt aber eine Annahme.

Des Weiteren melden Verbände Zweifel an, ob die in Aussicht gestellte Förderstruktur tatsächlich auch Menschen helfen wird, die zwar keine Sozialhilfen beziehen, aber weder gut verdienen noch hohe Rücklagen haben. Die SPD will hier nachbessern, die FDP mahnt die Finanzierbarkeit des Vorhabens an und verweist auf die angespannte Haushaltslage.

Dass die Ampel ordnungspolitisch eingreift und bestimmte Heizungen verbietet, ist auch grundsätzlich umstritten: Gegner argumentieren, sie könnte sich auch allein auf das Preissignal des CO2-Preises verlassen, an dem sich Menschen beim Heizungskauf orientieren könnten. Bundesbauministerin Klara Geywitz hält den ordnungspolitischen Weg dagegen für eine Maßnahme des Verbraucherschutzes: Trotz absehbar ansteigender Gaspreise waren laut ihrem Ministerium im vergangenen Jahr 70 Prozent aller Neuinstallationen Gasheizungen.

Ebenfalls ein wichtiger Kritikpunkt: In schlecht gedämmten Häusern ist eine Wärmepumpe wenig effizient. Verbände hätten stattdessen lieber mehr Staatsgeld in der Gebäudesanierung gesehen. Neue Fenster und eine Dämmung der Außenwände kommen aber für Eigenheime teurer als etwa eine Wärmepumpe. Diese Baumaßnahmen will der Gesetzgeber daher wie gehabt fördern und beim Kauf neuer Heizungen die Abzahlung von Förderkrediten mit zusätzlichen Tilgungsraten bezuschussen, wenn in der Kreditlaufzeit die Heizeffizienz eines Gebäudes gesteigert wird.