Deutscher LNG-OverkillClaudia Kemfert sagt Flüssiggas-Desaster voraus

Anders als im vergangenen Winter sind die deutschen Gasspeicher dieses Jahr auch ohne russisches Pipeline-Gas prall gefüllt. Die neuen LNG-Terminals haben damit allerdings wenig zu tun. Energieökonomin Claudia Kemfert wirft der Politik im "Klima-Labor" vor, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.

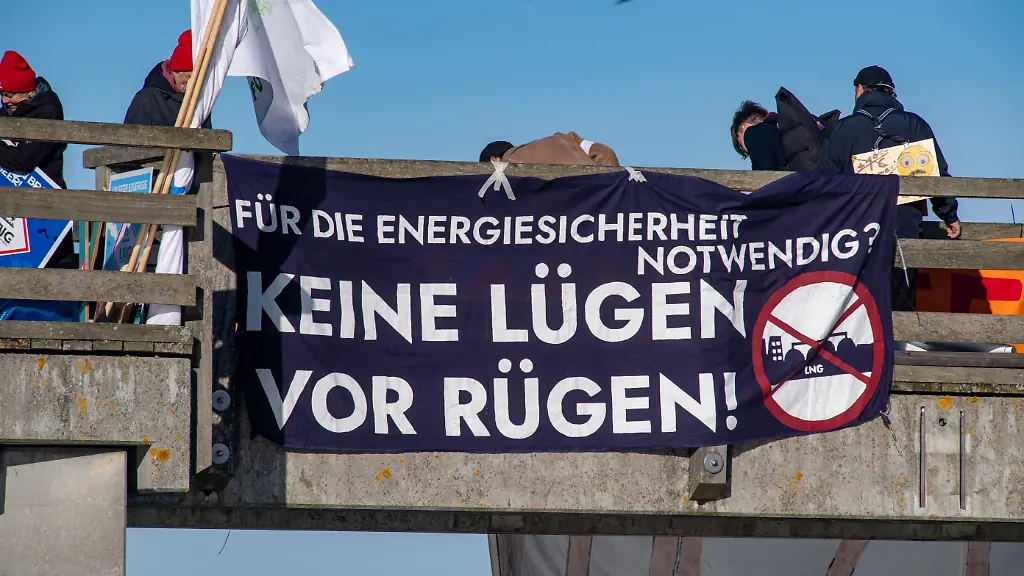

Die Temperaturen sinken, der Heizbedarf steigt. Anders als im vergangenen Winter sind die deutschen Gasspeicher dieses Jahr aber auch ohne russisches Pipeline-Gas übervoll. Die neuen LNG-Terminals haben damit allerdings wenig zu tun. Nur zehn Prozent der Vorräte wurden über den Seeweg importiert, wie Table.Media berichtet. Dennoch treibt die Bundesregierung unbeirrt Pläne auch für ein siebtes schwimmendes Terminal in Mukran im Norden von Rügen voran. Ein teurer Fehler, prophezeit Energieökonomin Claudia Kemfert vom DIW. Sie wirft der Politik im "Klima-Labor" von ntv vor, wie früher auf die Drohkulissen der Gaswirtschaft hereinzufallen: "Der Weg zurück wird marktgetrieben sein mit 'Stranded Assets' und Entschädigungszahlungen, die wir leisten müssen."

ntv.de: Drei LNG-Terminals sind in Betrieb, drei weitere sollen diesen Winter fertig werden, ein siebtes wird geplant. Wie viele LNG-Terminals brauchen wir in Deutschland?

Claudia Kemfert: Wir haben diese Frage in einer neuen Studie untersucht und kommen aktuell wieder einmal zur Einschätzung: Wir bauen überdimensionierte Gaskapazitäten auf. In Deutschland, aber auch in den Nachbarländern. Das war bereits bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2 unser Fazit. Im letzten Jahr haben wir in einer Studie auch schon belegt: Wir brauchen kein einziges festes und dauerhaftes LNG-Terminal. Drei temporäre zum Übergang würden ausreichen und uns eine Menge Geld sparen. Denn wenn es uns wie geplant und gewollt gelingt, unseren Gasverbrauch zu reduzieren, kann es passieren, dass die Terminals als Stranded Assets enden und wir den Betreibern für die nächsten 15 bis 20 Jahre eine Entschädigung wegen entgangener Gewinne zahlen müssen. Die Terminals sind zum Fenster herausgeschmissenes Staatsgeld.

Die Konzerne könnten klagen, wenn wir Terminals bauen, aber nicht benutzen?

Ja, Energiekonzerne können im Rahmen der Energiecharta gegen die Bundesregierung klagen, das wissen wir aus der Vergangenheit. Der Bundestag hat sich damit schon befasst und ebenfalls festgestellt, dass die LNG-Terminals unter diesen Vertrag fallen können. Auch die Bundesregierung hat das zugegeben. Die Terminals könnten Investitionsklagen nach sich ziehen.

Weil bereits Lieferungen vereinbart wurden und die Konzerne, falls es keine geben sollte, sagen können: Das bezahlt ihr aber trotzdem.

Ganz genau. Die Unternehmen, die dort bauen, haben die Möglichkeit, vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen. Das trifft auf alle Flüssiggas-Terminals zu. Die Energiecharta ist völkerrechtlich wirksam. Die Bundesregierung verpflichtet sich für 20 Jahre, gegebenenfalls Entschädigungszahlungen zu leisten. Schiedsverfahren, die von verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten und von Unternehmen in anderen EU-Mitgliedsstaaten geführt wurden, sind mit klaren Rechtsprechungen wirksam geworden.

In welcher Höhe?

Die Bundesregierung hat angegeben, dass bei den Terminals insgesamt neun Milliarden Euro zur Disposition stehen. Dann müsste man schauen, wo in welcher Höhe geklagt werden würde, wenn ein Terminal nicht wie geplant im Einsatz sein sollte und welche Jahreseinnahmen damit wegfielen. Ähnlich wie bei Nord Stream 2 gilt somit wieder: Im Rahmen der Klimaschutzziele müssen wir den Gasverbrauch senken. Das wird durch das Gebäudeenergiegesetz und die Wärmewende passieren. Auch die Industrie senkt ihren Gasverbrauch und wird es weiter tun. Sobald der Bedarf zurückgeht, kauft man aber lieber vergleichsweise günstiges Pipelinegas aus Norwegen.

Ist norwegisches Gas der Grund dafür, dass die Speicher voll sind, obwohl unsere LNG-Terminals nicht ausgelastet sind?

Ja. Wir beziehen das meiste Gas über eine gesicherte Pipeline aus Norwegen, zudem kleinere Mengen aus den Niederlanden und Belgien. Flüssiggas hat den geringsten Anteil: Wir beziehen etwas Gas über Terminals in den Niederlanden, Belgien und teilweise Frankreich. Dazu sind in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin drei deutsche Terminals am Netz.

Warum nutzen wir ausländische Terminals, wenn wir selbst drei haben, die nicht ausgelastet sind?

Das hängt auch von Verträgen ab, die in der Vergangenheit geschlossen wurden. Die Importkapazitäten der anderen Länder nutzen wir schon länger und werden sie auch weiterhin nutzen. Die deutschen Kapazitäten müssen dagegen noch aufgebaut und über Pipelines angebunden werden. Das dauert. Dazu spielt der Markt eine Rolle: Flüssiggas ist vergleichsweise teuer. Wenn man den Bedarf über Pipelinegas decken kann, macht man das auch.

Können die LNG-Terminals trotzdem dabei helfen, die Energiepreise zu senken? Es heißt ja immer: Wenn wir erst das Angebot erhöht haben, werden die Gaspreise für Verbraucher sinken.

Nein, LNG ist teurer, das treibt die Gaspreise eher nach oben. Und wenn die Nachfrage - wie derzeit - vergleichsweise gering ist, sichert man die Versorgung über günstiges Pipelinegas. Das ist typisch für den Markt und senkt die Preise. Zumal die neuen LNG-Kapazitäten eine gewisse Rekapitalisierung benötigen und ihren Wert einspielen müssen. Auch das wird eher zu einer Steigerung der Preise führen als zu einer Senkung.

Akzeptieren Sie denn das Sicherheitsargument? Ein Grund für die Terminals ist die Sorge, im Winter frieren zu müssen. Mit Nord Stream wurde der Fehler gemacht, sich auf einen Lieferanten zu verlassen. Jetzt besteht ein Wunsch nach Absicherung und verschiedenen Optionen. Würden die Terminals im Notfall helfen, die Gasspeicher schnell wieder aufzufüllen?

Das sind verschiedene Szenarien, die die Bundesregierung durchspielt: Was passiert, wenn auch auf die norwegische Pipeline ein Anschlag verübt werden sollte? Das ist bei Nord Stream 2 passiert und anscheinend auch bei der Ostseepipeline Balticconnector. In einem Szenario, in dem wegen Anschlägen, technischer Defekte oder Wartungsarbeiten allerdings kein Gas mehr aus Norwegen kommt, würden uns die erhöhten Flüssiggaskapazitäten auch kaum helfen, denn darüber werden nur sieben Prozent des Bedarfs abgedeckt. Wir müssten sehr viel mehr Gas aus anderen Ländern beziehen und vor allen Dingen den Verbrauch senken. Dann kämen wir aber in die Mangellage, die von einigen bereits für das letzte Jahr vorhergesehen wurde. Sollte dieses Worts-Case-Szenario eintreffen, würde Mukran auch nicht helfen.

Was sollten wir stattdessen tun?

Wir haben in unserer Studie festgestellt, dass es für zusätzliche Kapazitäten weder energiewirtschaftliche noch industriepolitische Argumente gibt. Wir müssen von fossilen Brennstoffen weggehen und den Verbrauch weiter senken. Die Industrie hat das gut gemacht und wegen der hohen Gaspreise etwa Produkte wie Ammoniak importiert, die vorher in Deutschland hergestellt wurden. Das hat den Verbrauch deutlich gesenkt. Solche Schritte sind notwendig und bedeuten, dass keine neuen Kapazitäten aufgebaut werden, die in Zukunft nicht ausgelastet sein werden. Neue Kapazitäten erhöhen eher die Gefahr für Stranded Assets, also in Sand gesetzte Investitionen, die Entschädigungszahlungen nach sich ziehen könnten. Dann steigen die Kosten.

Warum werden die Terminals dann trotzdem gebaut? Ist das Aktionismus nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und der Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline gewesen? Hat die Gasindustrie Druck auf die Politik ausgeübt?

Ein möglicher Anschlag auf die norwegische Pipeline ist eine Motivation. Man möchte sich absichern, ein gewisser Aktionismus findet statt. Aber ganz sicher hat die Gasindustrie Interesse daran, diese Terminals zu bauen. Man hat beim Gebäudeenergiegesetz gesehen, welche Einflusskräfte wirken. Das wurde mit Mythen, wonach Gasheizungen angeblich in Zukunft mit Wasserstoff laufen können, so stark abgeschwächt, dass es am Ende vor allem der Gasindustrie hilft. Aber LNG-Terminals kann man nicht einfach auf Wasserstoff umrüsten. Wir bräuchten erneut teure, neue Infrastruktur. Insofern sind die Terminals ganz sicher eine Reaktion auf die Gaswirtschaft, die drängelt und drückt. Das kennen wir vom Bau von Nord Stream 2. Was dort am Ende in Mecklenburg-Vorpommern mit der angeblichen Klimastiftung veranstaltet wurde, ist nicht mehr zu rechtfertigen.

Im Fall von Nord Stream 2 hatten Sie erklärt, dass speziell BASF mit dem Verlust von Arbeitsplätzen gedroht hatte, falls die Pipeline nicht gebaut wird. Ist die neue Drohkulisse der Wirtschaft die Gasnotlage?

Das vermute ich zumindest. Aber wenn wir uns die Drohkulisse anschauen: Es hieß immer, dass Arbeitsplätze verloren gehen, wenn kein russisches Gas mehr kommt. Wir bekommen seit mehr als einem Jahr kaum noch russisches Gas. Was ist passiert? Bestimmte Produkte werden importiert, aber die große Abwanderungswelle ist ausgeblieben. Genauso wie die Gatnotlage, die vorhergesagt wurde.

Gibt es denn Ihrer Meinung nach noch einen Weg zurück? Könnte der Bau der Terminals noch gestoppt werden?

Angesichts der Versprechungen, die man den Unternehmen schon gemacht hat, sehe ich das aktuell nicht. Inzwischen ist auch die Anbindungspipeline in Mukran genehmigt. Der Weg zurück wird marktgetrieben sein mit Stranded Assets und Entschädigungszahlungen, die wir am Ende leisten müssen. Das kennen wir bereits von der verschleppten Energiewende. Wir lernen nicht aus vergangenen Fehlern. Das wird wieder ein teures Unterfangen.

Mit Claudia Kemfert sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet.