E10, E85 oder Elektro? Was uns morgen antreibt

10.03.2011, 11:14 Uhr

Schnittig durch den Wind: Das Jetcar Elektro.

Das E10-Chaos offenbart die Konzeptlosigkeit der Politik in Sachen alternative Antriebe. Verschiedenste Modelle konkurrieren unterdessen um den Einsatz im Auto von morgen. Welcher von ihnen sich als zukunftsfähig erweisen wird, ist ungewiss. Jeder kämpft mit speziellen Tücken.

Die Pannenserie um die Einführung der Kraftstoffsorte E10 hat nicht nur eine mangelnde Informationspolitik von Regierung und Wirtschaft offenbart. Vielmehr wurde im Laufe des Debakels auch deutlich, dass es in der Regierung kein Konzept, keinen übergeordneten Plan für den Übergang unserer Gesellschaft in ein neues Zeitalter der Mobilität gibt. Reaktion statt Aktion, Zögern statt Handeln scheinen hierzulande das Verhalten von Politik und Wirtschaft zu diesem gesellschaftlichen Mega-Trend zu bestimmen. Dabei wäre gerade für die Autobauer-Nation Deutschland ein kohärenter Plan zwingend. Schließlich stehen mit der Autoindustrie Millionen von Arbeitsplätzen auf dem Spiel.

Kraftstoff aus nachwachsenden Quellen: Das ist die Idee von Biosprit.

(Foto: dapd)

Die Bevölkerung stellt sich quer beim Biosprit. Wenig erstaunlich, denn wenn es um der Deutschen liebstes Kind, das Auto, geht, verstehen die Kunden keinen Spaß. Beim Stichwort Motorschaden heult die Volksseele auf und zückt bereitwillig den Geldbeutel, nur damit das liebgewonnene Gefährt ja keinen Schaden nimmt.

Nur eines ist klar: Angesichts knapper werdender Ölreserven kann es kein einfaches "Weiter so" geben. Über kurz oder lang muss eine Alternative für den Antrieb von Pkw und Nutzfahrzeugen gefunden werden. Sonst fahren wir nicht in eine ökonomische und politische Sackgasse, sondern auch in die Klima-Falle. Was aber sind die Alternativen zum Öl und wie erfolgversprechend sind diese? Vorab lässt sich sagen, dass diese Problematik keinen Königsweg bietet. Die Optionen im Einzelnen.

Biokraftstoffe

All der Ärger über E10, den es derzeit gibt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grundidee des Biosprits keine schlechte ist. Kraftstoff aus nachwachsenden Quellen, in Deutschland meist Mais, Getreide oder Zuckerrüben, ist vom Grundsatz her nachhaltig. Allerdings erweist sich die Produktion der Rohstoffe als ausgesprochen problematisch. Sie steht teils in direkter Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Das treibt die Preise schnell in ungeahnte Höhen. So geschehen beim Mais, bei dem die Kostenspirale in den vergangenen Jahren massiv nach oben ging. Aber die Kraftstoffe aus Bioethanol erzeugen zudem auch noch Monokulturen, die ökologisch sehr bedenklich sind, weil sie nur mit dem flächendeckenden Einsatz von Düngemitteln wirtschaftlich zu betreiben sind.

Andere Länder haben mit Bioethanol dennoch gute Erfahrungen gemacht. In Skandinavien wird großflächig der Kraftstoff E85 vertrieben, der zu 85 Prozent aus Bioethanol und 15 Prozent aus Benzin besteht. Allerdings müssen die Motoren diesen Kraftstoffen angepasst werden, weswegen Volvo und Saab, Hersteller schwedischen Ursprungs, auch in fast jeder Baureihe solche Motoren angebieten. Auch in Indien ist E85 verfügbar. So smart die Idee auch ist, Bioethanol wird es niemals schaffen den heutigen Verbrauch an fossilen Brennstoffen gänzlich abzudecken. Die Abhängigkeit vom Öl könnte aber immerhin verringert werden.

Elektroantriebe

Die Akkus für Elektroantriebe sind sehr teuer.

(Foto: picture alliance / dpa)

Die Zukunft wird elektrisch, so viel scheint bei manchen Experten sicher. Ganz so klar ist das nach dem derzeitigen Stand der Technik allerdings nicht. Denn Elektroautos haben immer noch ein zentrales Problem: Die Batterie. Akkuspeicher ist teuer und selbst die Investitionen im großen Maßstab, die in den letzten Jahren getätigt wurden, haben das Speicher-Problem nicht lösen können. Eine Kilowattstunde Akku wird derzeit mit einem Marktwert zwischen 700 und 1000 Euro gehandelt. Mindestens 20 Kilowattstunden braucht ein kleinerer Kompaktwagen, um eine Reichweite von wenigstens 200 Kilometern zu erzielen. Daraus errechnet sich schon ein Preis von rund 18.000 Euro nur für die Batterie.

Bei all den technischen Schwierigkeiten ist dennoch zu erwarten, dass es in den nächsten Jahren Innovationsschübe geben wird. Das betrifft auch das andere Problem, das die Elektroautos noch haben. Ladezyklen von acht Stunden sind in der Praxis nicht geschäftsfähig. Für einige Nischen, wie Kleintransporter in Städten, ist der Einsatz praktikabel. Für die vielfältig genutzten Privat-Pkw ist das jedoch keine Lösung. Man darf gespannt sein, was die intensive Forschung in den kommenden Jahren an Ergebnissen bringt. Damit wird sich auch entscheiden, ob die Zukunft der Mobilität wirklich elektrisch sein wird.

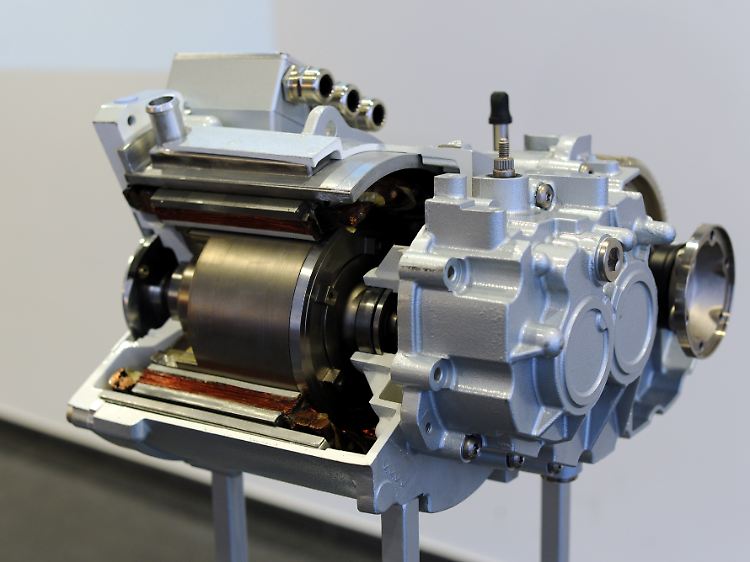

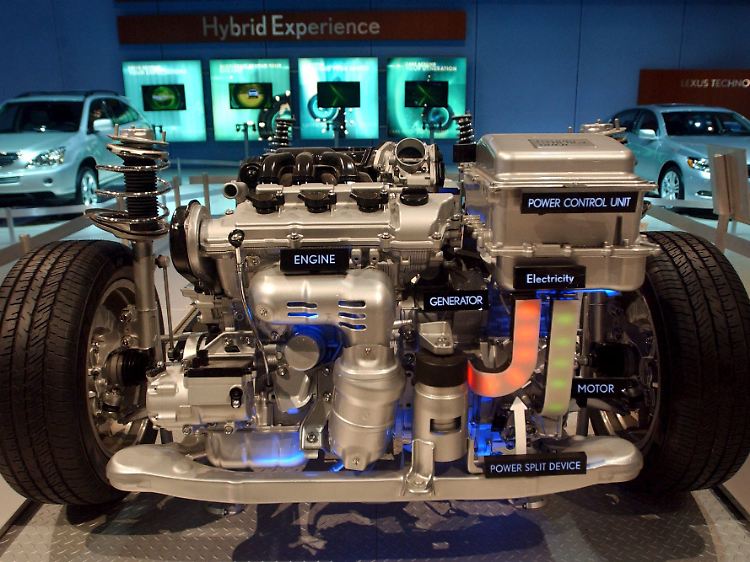

Hybrid-Antriebe

Hybridantriebe haben in den letzten Jahren einen Siegeszug hingelegt.

(Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

Sie gelten als Zwischentechnologie und auch sie werden sicher nicht die Lösung sein. Dennoch haben die Autos mit dem dualen Antrieb bestehend aus einem konventionellen Verbrennungsmotor und einem Elektroantrieb in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Siegszug hingelegt. Immerhin 10.300 Hybrid-Fahrzeuge wurden im letzten Jahr in Deutschland zugelassen. 9000 davon entfallen auf die beiden japanischen Hersteller Toyota und Honda. Toyota baut mit dem Prius schon seit den neunziger Jahren Hybridfahrzeuge und hat entsprechend ausgereifte Technik am Markt.

Die Spritersparnis durch Hybridtechnik kann durchaus erheblich sein. Ein Toyota Prius verbraucht im Normzyklus 3,9 Liter Benzin auf 100 Kilometern. Das ist beachtlich für einen Benziner mit einer Systemleistung von immerhin 136 PS und einem Leergewicht von knapp 1500 Kilogramm. In der Praxis sieht es allerdings meist so aus, dass diese Werte nicht machbar sind. Vielversprechender könnte die Kombination Diesel und Elektroantrieb werden. Peugeot hat mit dem 3008 ein Fahrzeug im Portfolio, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Zwei Elektromotoren treiben die Hinterräder an und machen aus dem Crossover-Modell sogar einen Allrader, der sich mit 3,8 Litern begnügt. Im Gegensatz zu den Benzinern steigt der Verbrauch bei verkehrsüblicher Fahrweise nicht so stark an und so sind die 3,8 Liter Diesel-Konsum näher an der Realität als bei den Benzin-Hybriden. Die Abhängigkeit vom Öl können Hybridfahrzeuge alerdings nicht beenden.

Brennstoffzelle

Autos mit Brennstoffzellen gib es schon lange und die Technik ist weit fortgeschritten. Hierbei wird aus Wasserstoff elektrische Energie erzeugt, die in Fortbewegung umgesetzt wird. Allerdings gibt es zwei Haken an der Methode. Die Brennstoffzellen und deren komplexe Technik ist bisher nicht zu massenmarkttauglichen Preisen zu erzeugen. Ob das jemals gelingt, ist fraglich, weswegen der Hersteller BMW sich auch schon wieder aus der kostenintensiven Forschung zurückgezogen hat. Zudem ist es bis heute nicht gelungen Wasserstoff wirtschaftlich und umweltfreundlich zu erzeugen. Dennoch setzt Mercedes auf die Brennstoffzelle und hat gerade eine Flotte an Fahrzeugen auf Werbetour rund um die Erde geschickt. Die technischen Probleme sind allerdings beim Wasserstoffauto ähnlich groß wie beim Elektroauto.

Erdgas, Autogas und Bio-Erdgas

Beim Antrieb mit Erdgas oder Auto-Flüssiggas entstehen deutlich weniger Schadstoffe als bei Benzin und Diesel. Autos vieler Hersteller können bereits ab Werk mit Gasantrieb gekauft oder nachgerüstet werden. Die Fahrzeuge sind als reine Gasautos erhältlich oder als Variante, die zusätzlich mit normalem Sprit fährt. Verbandsangaben zufolge gibt es in Deutschland über 6000 Autogas-Tankstellen und 900 Erdgas-Stationen. An 15 Prozent der Erdgas-Stationen werde dabei Bio-Erdgas beigemischt. Bio-Erdgas entsteht aus Gülle und bei der Vergärung von Pflanzen oder Lebensmittelabfällen.

Quelle: ntv.de