"Forrest Gump" wird 20 In den USA kann es jeder Trottel schaffen

30.06.2014, 11:57 Uhr

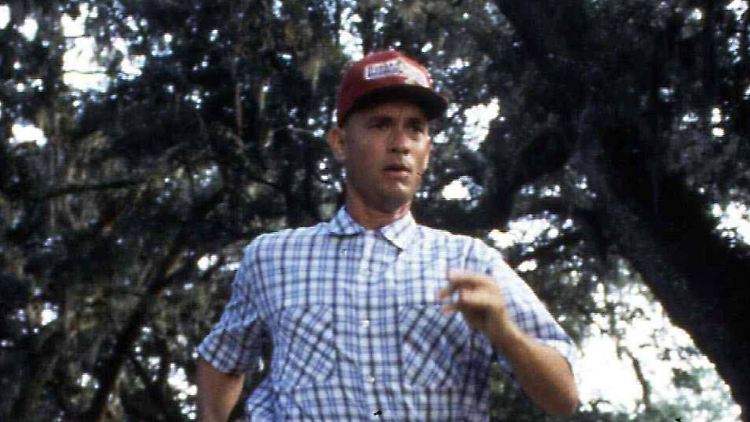

Die Geschichte beginnt auf einer Bank in Savannah, Georgia.

(Foto: imago stock&people)

Als 1994 Forrest Gump seinen Lauf durch die US-Geschichte antritt, beeindruckt vor allem die technische Ausstattung des Films. Aber was sagt der Streifen eigentlich über den American Way of Life aus? Ist er ein konservatives Pamphlet?

Im Kino dürften nicht wenige Tränen geflossen sein. Da hadert ein kleiner Junge mit schiefen Beinen und einem einfachen Gemüt mit den Anfeindungen seiner Mitschüler. Und dann wird er eine nationale Berühmtheit, Kriegsheld, Ping-Pong-Star und Jogger-Messias, Schrimp-Fischer und Apple-Aktionär. Nur auf seine große Liebe Jenny muss er bis zuletzt warten, um dann zu erleben, wie sie stirbt.

Diese anrührende Geschichte zog vor 20 Jahren Millionen Menschen ins Kino und machte "Forrest Gump" in den USA zum erfolgreichsten Film von 1994 (in Deutschland hatte "Der König der Löwen" die Nase vorn). Aber nicht nur das Publikum liebte Tom Hanks in der Rolle des einfach gestrickten Südstaatlers. Auch Hollywood lag dem Film von Robert Zemeckis zu Füßen. Mit drei Golden Globes wurde "Forrest Gump" ausgezeichnet und erhielt bei 13 Nominierungen 7 Oscars, darunter für Film, Regie, Hauptdarsteller, adaptiertes Drehbuch und natürlich die visuellen Effekte.

Den Ping-Pong-Ball hineingetrickst

Forrest Gump trifft US-Präsident Kennedy - moderne Tricktechnik macht's möglich.

(Foto: imago/United Archives)

Was heute niemanden mehr vom Hocker reißen würde, war vor 20 Jahren fortschrittlich. Beeindruckend waren vor allem jene Szenen, in denen Hanks in altes Filmmaterial hineingeschnitten wird und so etwa die Präsidenten Kennedy, Johnson und Nixon trifft. Auch bei den Ping-Pong-Spielen wurde getrickst: Die Spieler bewegten ihre Schläger, es gab aber keinen Ball - er wurde nachträglich per Digitaltechnik eingefügt.

Die Eingangsszene entstand ebenfalls am Rechner. Zwar war die fliegende Feder echt, doch ihre Bewegungen wurden vor einem Bluescreen gedreht, der Hintergrund (es ist Savannah in Georgia) wurde nachträglich eingefügt. Herausretuschiert wurden dagegen Beine und Füße von Schauspieler Gary Sinise. Damit er den invaliden Lieutenant Dan spielten konnte, wurden seine Beine mit blauem Material umwickelt.

Gump ist seinem Lieutenant Dan Taylor treu ergeben - zusammen werden sie schließlich reich.

(Foto: imago/United Archives)

Diese fortschrittliche Technik hat sicher zum Erfolg des Films beigetragen. Sie ermöglichte einen Lauf durch die Geschichte der USA von den 50ern bis Anfang der 80er. Dabei nimmt der Titelheld permanent Einfluss auf die Geschehnisse, wenn auch oft nur durch puren Zufall: Er zeigt Elvis Presley, wie man tanzt, inspiriert John Lennon zu seinem Song "Imagine", gibt den Anstoß für Smiley-Gesicht und "Shit happens"-Aufkleber. Er erlebt aber auch die Bürgerrechtsbewegung und hat seinen Anteil an der Enthüllung der Watergate-Affäre.

Tom Hanks dürfte genau gewusst haben, welches Potential die Geschichte bietet, die ungeniert uramerikanische Gefühle anspricht. Der Legende nach nahm er das Rollenangebot nach gerade mal eineinhalb Stunden an, auch wenn er sich dafür einen starken Südstaaten-Akzent zulegen musste. Es ist noch heute seine wohl bekannteste Rolle - ein Erfolg, der hierzulande sicher auch der Leistung seines Synchronsprechers Arne Elsholtz zu verdanken ist.

Ehrlichkeit, Naivität, reines Herz

Die Schattenseiten Amerikas: Jenny wurde als Kind missbraucht, Forrest steht ihr bei.

(Foto: imago/United Archives)

Dass so viele Zuschauer den Protagonisten ins Herzen schlossen, lag aber auch an dessen sympathischer, warmherziger Art. Gump ist das Gegenteil eines eitlen Überfliegers, er ist der Typ von nebenan - nur halt arg einfältig. Gerade deswegen beschreitet der nach einem Anführer des Ku Klux Klan benannte Mann aus dem fiktiven Greenbow/Alabama seinen Weg mit Ehrlichkeit, Naivität und reinem Herzen. Das zeigen schon die Weisheiten seiner Mutter (Sally Field), die er gern zitiert: "Dumm ist der, der dummes tut" zum Beispiel oder die berühmte Pralinenschachtel, bei der man wie im Leben nie weiß, was man bekommt. Oder halt andersrum.

Mit so viel Bodenständigkeit geht Forrest Gump glatt als konservative Ikone durch. Das wird besonders deutlich, wenn man sein Leben mit dem seiner großen Liebe Jenny Curran (Robin Wright, die damit ihren Durchbruch erlebte) vergleicht. Da ist auf der einen Seite ein Mann, der als Football-Spieler seinen College-Abschluss schafft, in Vietnam zum Helden und mit Ping-Pong berühmt wird. Danach stürzt er sich wegen eines alten Versprechens in ein wirtschaftlich aussichtsloses Geschäft, das ihn - einem Hurrikan sei Dank - sehr reich macht. Doch ihn zieht es zurück in seine beschauliche Heimat, wo er ein bodenständiges Leben führt.

Jenny sucht ein Leben lang nach Frieden: für Vietnam, vor allem aber für sich selbst.

(Foto: imago stock&people)

Jenny dagegen lebt stets am Rande der Gesellschaft. Ihr brutaler Vater missbraucht sie, sie singt in einem Stripschuppen Bob-Dylan-Songs, nimmt harte Drogen, lebt die sexuelle Befreiung der 60er, protestiert gegen den Vietnamkrieg, begeht fast Selbstmord und stirbt am Ende an einer Krankheit, die unschwer als HIV-Infektion erkennbar ist.

"Lauf, Forrest, lauf!"

Tom Hanks hat bestritten, dass "Forrest Gump" ein politischer Film sei. Aber schon beim Kinostart vor 20 Jahren wiesen Kritiker auf den zutiefst konservativen Ton des Streifens hin. So werden etwa das kritische und das dunkle Amerika, die Schattenseiten der USA nie dem Titelhelden zugeschrieben, sondern nur dem drogenabhängigen Hippie Jenny. Ihr Tod, so schrieb eine Kritikerin damals, symbolisiere das Ende des liberalen Amerikas und der Gegenkultur der 60er Jahre.

Forrest dagegen, der einfältige Tor, hangelt sich völlig unbeeindruckt von den amerikanischen Krisen der 60er und 70er Jahre von Erfolg zu Erfolg. Dabei sind diese fast nie sein Verdienst, er folgt immer den Anweisungen anderer. "Lauf, Forrest, lauf!", ist nur die berühmteste davon. Sein Gehorsam, seine Unterwürfigkeit machen einen Großteil seiner Leistungen aus, ob als Football-Spieler, Soldat oder Schrimp-Fischer.

Andere Kritiker sehen gerade deswegen in dem Film kein konservatives Pamphlet, sondern ganz im Gegenteil die ironische Dekonstruktion eines typisch amerikanischen Aufsteigers. "Forrest Gump" ist demnach ein Streifen, der der Verlogenheit des American Way of Life den Spiegel vorhält. Nicht Fleiß und Talent sind hier entscheidend für den Erfolg. Hier kann es jeder Trottel zu etwas bringen.

Quelle: ntv.de