UNESCO-Weltkulturerbe "Wasserregal" hat Chancen

08.06.2008, 16:56 UhrEin aufs Feinste ausgeklügelte und konstruierte Wassertransportsystem hat gute Chancen, im nächsten Jahr von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt zu werden. Mit einer solchen Würdigung des "Oberharzer Wasserregals" rechnet jedenfalls der niedersächsische Landesdenkmalpfleger Prof. Reinhard Roseneck. Die historische Wasseranlage sei "in ihrer Art weltweit einzigartig", sagt Roseneck, der den im Januar eingereichten deutschen Antrag an die UNESCO vorbereitet hat. Derzeit laufe das Prüfverfahren durch internationale Experten. Im Juni 2009 werde das Welterbe-Komitee die Entscheidung bekanntgeben. Das Teich- und Grabensystem, das aus dem gesamten Oberharz Wasser zusammenführt, steht bereits seit 1978 als Kulturdenkmal unter Schutz.

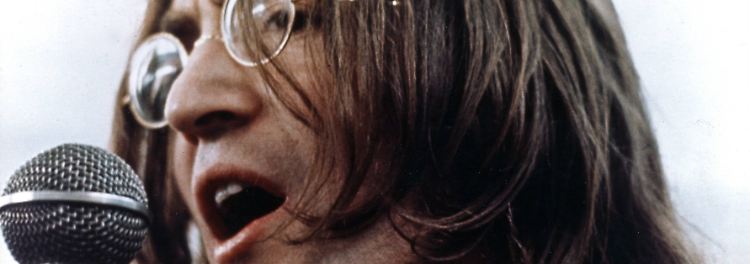

Ein sogenanntes Kunstrad mit Feldgestänge und Hubsatz in Clausthal-Zellerfeld. Mit Hilfe der Wasserräder wurden im Bergbau die Gruben trocken gehalten, das Wasser wurde in die Harzerseen (Wasserregal) geleitet.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Das auch als "Oberharzer Wasserwirtschaft" bezeichnete System diente in früheren Jahrhunderten der Krafterzeugung für den Bergbau. Die Bergleute benötigten die Energie in erster Linie, um eingesickertes Wasser aus den Schächten und Stollen zu befördern, weil es dort den Abbau der Erze stark behinderte. Sie nutzen dabei die Wasserkraft, um Entwässerungs-Pumpen anzutreiben.

Beispiellose Anlage

Um vor allem auch in Trockenzeiten stets ausreichend Wasser zu haben, schufen die Bergleute zwischen 1536 und 1866 die beispiellose Anlage: Sie bestand zum einen aus mehr als 140 Teichen mit den dazu gehörenden Staudämmen. Der wichtigste dieser Wasserspeicher war der um 1720 erbaute Oderteich, der bis ins 19. Jahrhundert hinein die größte Talsperre Mitteleuropas war.

Teich mit Striegelhaus.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Hinzu kamen rund 500 Kilometer Gräben, 18 Kilometer hölzerne Wasserrinnen, die sogenannten Gefluder, 30 Kilometer unterirdische Wasserläufe und etwa 100 Kilometer Stollen. Sie führten das Wasser genau dorthin, wo es gebraucht wurde. Von diesen Bauwerken sind heute noch 65 Teiche, 70 Kilometer mit Trockenmauerwerk ausgekleidete Gräben und 20 Kilometer Wasserläufe intakt.

Minimales Gefälle

Sie werden aufgrund eines Vertrages mit dem Land Niedersachsen von den Harzwasserwerken instand gehalten. Die Kosten dafür betragen pro Jahr rund 1,3 Millionen Euro, berichtet der zuständige Ingenieur Justus Teike. Der Betriebshof der Harzwasserwerke in Clausthal- Zellerfeld gleiche "in gewisser Weise einer Dombauhütte", sagt Professor Roseneck. "Denn die Arbeiten an dem historischen Bauwerk hört nie auf."

Die Gräben, deren bekanntester der Rehberger zwischen dem Oderteich und St. Andreasberg sein dürfte, wurden mit minimalem Gefälle angelegt. So wurde das Wasser "möglichst hoch" gehalten, sagt Teike. Denn je höher das Wasser auf ein Rad geführt wurde, desto öfter konnte dieses Wasser weitere unterhalb liegende Räder antreiben.

Gute Aussichten

Die Wege neben den Gräben sind heute bei Wanderern und Spaziergängern beliebt. Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von ihnen gehen jedes Jahr an den künstlichen Wasserläufen entlang, sagt Alfred Ahland vom Harzklub, der für die Wanderwege im Mittelgebirge zuständig ist. "Vor allem in heißen Sommern ist es hier am Wasser angenehm kühl."

Die größte dieser künstlichen historischen Wasseradern, der Dammgraben, hat eine Länge von mehr als 15 Kilometern. Er beginnt in einem stillen Tal unterhalb von Torfhaus und wird über das große Harz-Aquädukt, den knapp 1000 Meter langen Sperberhaier Damm, geführt. Diese um 1730 errichtete Wasserbrücke macht es möglich, dass noch heute das Wasser des Brockenfeldes und des Bruchberges ein tief liegendes Gelände überqueren und so Richtung Clausthal fließen kann.

Nach Rosenecks Recherchen gibt es weltweit nur drei Anlagen, die mit dem Oberharzer Wasserregal im Prinzip vergleichbar sind: Diese liegen in Norwegen, in der Slowakei und bei Freiberg in Sachsen. Alle drei seien aber weitaus kleiner und "bei weitem nicht so ausgeklügelt" wie das Harzer System. Die "Oberharzer Wasserwirtschaft" habe deshalb "allerbeste Aussichten", tatsächlich in einem Jahr als Weltkulturerbe anerkannt zu werden.

Quelle: ntv.de, Matthias Brunnert, dpa