"Wir fahren mit Dynamit" Die Strafgefangenen der Landstraße

28.12.2011, 09:35 Uhr

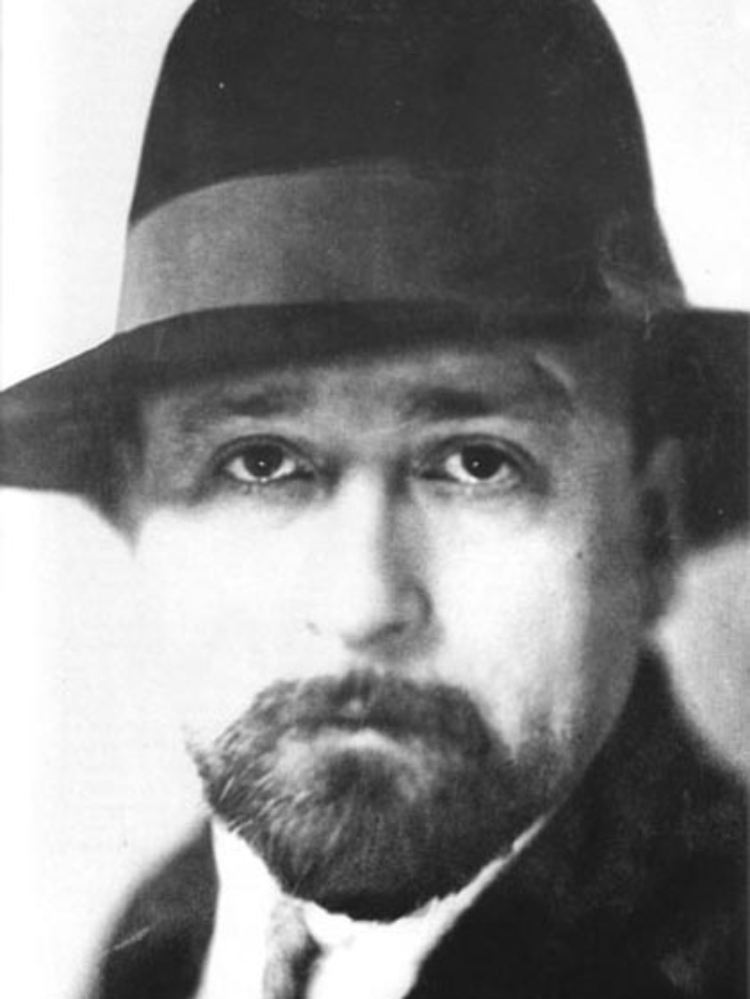

Maurice Garin auf einer Etappe der Tour de France 1903, die er später auch gewinnt. Seit den ersten Frankreich-Rundfahrten gibt es "Doping-Gerüchte" und Geständnisse.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Der Radrennsport ist unmenschlich. Doping scheint deshalb daraus nicht wegzudenken. Dopinggeständnisse? Fehlanzeige. Fast. Denn zwei Publikumslieblinge, Favoriten bei der Tour de France, "Könige der Herzen" - zwei Brüder - reden Tacheles.

Um es gleich vorwegzunehmen: Den beiden Dopinggeständigen droht keine Strafe. Das hat mehrere Gründe. Einer ist sicher, dass ihr Vergehen fast 90 Jahre zurückliegt, ebenso wie ihre "Beichte". Es ist das Jahr 1924. Es ist die Tour de France. Es ist der 27. Juni. Im Ort Coutances, im Café am Bahnhof. Im Schankraum sitzen Henri und Francis Pélissier und nippen mit einem weiteren Radrennfahrer, dem Zweiten der Gesamtwertung, Maurice Ville, an heißer Trinkschokolade, als der bekannte Reporter des "Le Petit Parisien", Albert Londres, die Szenerie betritt und sich zu dem Trio in Trikots durchkämpft. Sie sind an diesem Tag, vor der 3. Etappe der 18. Tour de France, ausgestiegen aus dem Rennen.

Die Überraschung Londres’ darüber ist groß. Die Pélissier-Brüder sind "die Könige der Herzen - vom Volk ernannt! Und bei Vornamen gerufen - Könige eben." Bei den vorherigen Etappen schallen ihre Vornamen Henri und Francis aus Tausenden Kehlen am Straßenrand. Und nun sitzen sie da und klammern sich jeweils an eine heiße Trinkschokolade. Ein geschichtsträchtiges Bild - und so macht sich Londres daran, seine Arbeit zu machen und nachzuhaken.

Zwei Trikots sind eins zuviel

"War es eine Entscheidung aus dem Bauch heraus?" "Das nicht", sagt Henri, "wir sind nur keine Hunde." "Was ist passiert?" Und so fängt Henri zu erzählen an, berichtet von "einer Sache", von "Trikots". Ein Kommissar habe wortlos vor dem Start sein Trikot gelupft, um sich zu vergewissern, dass er kein zweites darunter trage, berichtet Henri: "Ich darf nicht mit zwei starten und mit einem Trikot ins Ziel kommen." So stehe es im Reglement. "Wir müssen nicht nur kämpfen wie die wilden Tiere, sondern auch vor Kälte zittern oder in der Hitze ersticken. Das gehört, so scheint es, ebenfalls zum Sport."

Er habe sich deswegen an den Chef höchstpersönlich, Henri Desgrange, gewandt: "Ich darf mein Trikot also nicht auf die Straße werfen?" Seine Antwort: "Nein." Es handle sich schließlich um Firmenmaterial und das dürfe nicht weggeworfen werden. "Es gehört aber nicht der Firma, es ist mein eigenes." Desgranges lapidare Antwort sei gewesen: Er diskutiere nicht auf der Straße. "Na gut, dann werde ich mich wieder hinlegen", sagt Henri und steigt mit seinem Bruder aus der Tour aus. Unterwegs gabeln sie noch Ville auf, der die "zerschlissenen Kniegelenke eines Toten" hat und deshalb vom Rad gestiegen ist.

"Dynamit" im Verpflegungsbeutel

Nun in Rage geredet, zieht Henri Pélissier vom Leder: "Sie haben keine Ahnung davon, was die Tour de France ist. Sie ist ein Leidensweg. … Wir leiden vom ersten bis zum letzten Tag. Wollen Sie mal sehen, womit wir fahren? Hier …" Er fördert aus seinem Verpflegungsbeutel - in dem andere Fahrer auch schon einmal ein Brathähnchen, einen Laib Käse oder Rotwein transportieren - eine Ampulle zutage: "Das ist Kokain für die Augen und das hier ist Chloroform für das Zahnfleisch." Ville wiederum kramt eine "Wärmesalbe für die Knie" hervor. "Dürfen es auch ein paar Pillen sein? Wollen Sie welche sehen? Hier bitte." Und schon zaubern die beiden Pélissiers und Ville insgesamt neun Schachteln aus ihren Beuteln. "Wir fahren mit Dynamit", bringt es Francis auf den Punkt.

Und weiter geht’s mit Henri: "Sie haben uns im Waschraum nach Etappenankunft noch nicht gesehen. Das sollten Sie sich aber nicht entgehen lassen." Manche fielen beim "Duschen in Ohnmacht". Andere seien "so kreidebleich wie ein Leichentuch". Viele würden "vom Durchfall gepeinigt". "Wir sind nur Haut und Knochen", wirft Francis ein und sein Bruder Henri legt nach: "Und die Fußnägel fallen auf den Etappen nach und nach ab." Er beteuert: "Wir sind keine Faulenzer. … Qualen akzeptieren wir, jedoch keine Schikanen! Mein Name ist Pélissier und nicht Hasso oder Rex!"

Früher war nicht alles besser

Dieses Gespräch, diese "erste Dopingbeichte" des Radsports, hat wirklich stattgefunden. Londres, einer der besten Reporter seiner Zeit, der immer das richtige Näschen für die richtige Story hatte, veröffentlicht es im Rahmen seiner Reportagen von der Tour 1924. Er beschreibt "todesmutige Fahrer", die "Staub fressen". Er schildert die Kämpfe Mann gegen Natur und Mann gegen Technik, denn zur damaligen Zeit sind einerseits Asphaltstraßen eher selten und andererseits ist jeder Fahrer für das Funktionieren seines Rades selbst verantwortlich. Mechaniker gibt es ebenso wenig wie Versorgungswagen. Ein Fahrer startet damals mit fünf, sechs über die Schulter geworfenen Pneus bewaffnet. Reichen sie nicht, muss er irgendwo neue kaufen. Gebrochene Gabeln müssen eigenhändig geschmiedet, Wasser muss eigenhändig gepumpt werden. So will es das scheinbar unmenschliche Tour-Reglement, des reinen Spektakels wegen.

Die Rundfahrt selbst führt über 15 Etappen und eine Gesamtstrecke von 5425 Kilometern. Die einzelnen Teilstücke sind nicht selten über 400 Kilometer lang, gestartet wird mitten in der Nacht, was vor allem in den Pyrenäen und Alpen den Fahrern zusätzliche Probleme bereitet. Berge wie der Tourmalet, der Aspin oder der Galibier sind die Scharfrichter. Am Ende gewinnt ein Italiener: Ottavio Bottecchia. Für Londres, für den Radsport ein "Buch mit sieben Siegeln" ist, kein Wunder, denn Bottecchia hat die "windschnittigste Nase" im Feld.

Seltenes Zeitdokument

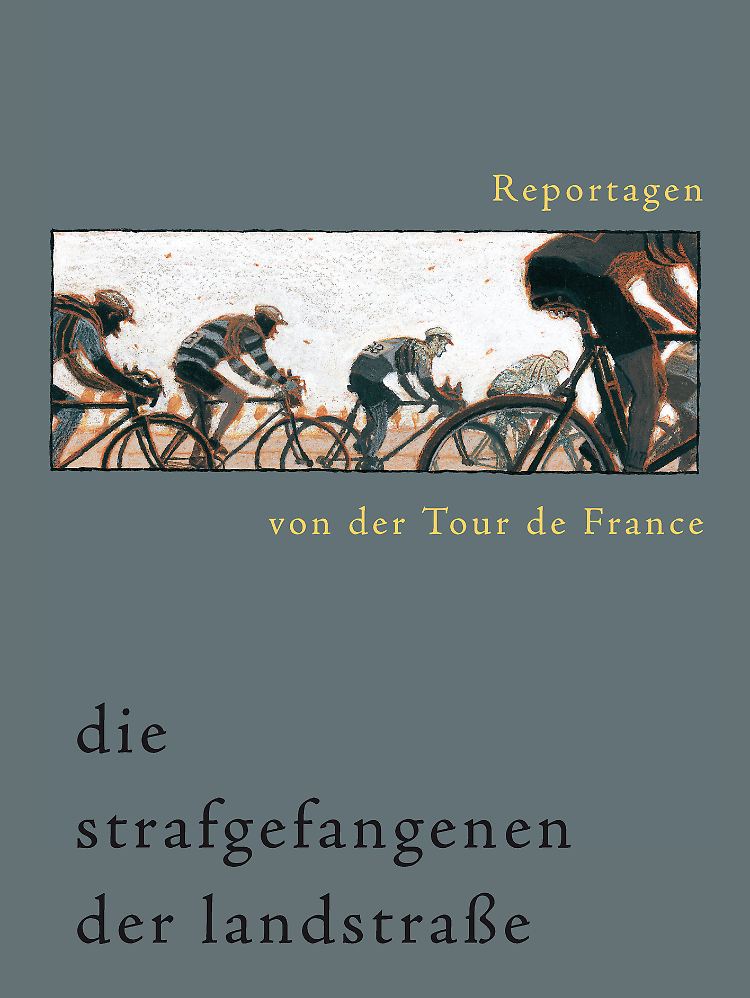

Mit dem bei Covadonga erschienenen Buch "Die Strafgefangenen der Landstraße" liegt Londres’ Reportageserie erstmals komplett in deutscher Übersetzung vor. Und es macht auch fast 90 Jahre nach dem Erscheinen im "Le Petit Parisien" noch immer Spaß, die unglaublichen Geschichten zu lesen. Londres entführt in eine andere Zeit, die dennoch mit der heutigen so viel gemeinsam zu haben scheint. Seine Reportagen geben einen Einblick in den Sport der damaligen Zeit im Allgemeinen und den Radsport im Besonderen. In diesem Bereich dürften auch die Fans des Buches anzusiedeln sein. Es spricht aber durchaus auch Literaturliebhaber an, denn die Sprache Londres' ist äußerst lebendig und immer nah am Geschehen - etwas, was in der heutigen Zeit eher selten geworden ist.

"Die Strafgefangenen der Landstraße" ist ein Zeitdokument, das an Aktualität in fast 90 Jahren nichts eingebüßt hat. Doping im Radsport ist leider noch immer ein Thema, aber noch nie ist es so spannend und liebenswert beschrieben worden.

Bestellen Sie "Die Strafgefangenen der Landstraße" im n-tv-Shop

Quelle: ntv.de