Willkommen zum zweiten Teil unserer Serie über die 50 wichtigsten Autos aller Zeiten. Die Auswahl ist natürlich subjektiv und wir können nicht alle schönen und technisch innovativen Autos berücksichtigen. Dennoch freuen wir uns über Ihre E-Mails (auto@nachrichtenmanufaktur.de) und versprechen, auch die hier nicht aufgeführten Fahrzeuge noch zu würdigen.

In unserer Zeitreise wollen wir diesen zweiten Teil mit einem ganz besonderen Auto beginnen. Der 2CV von Citroën ist wohl weitaus besser bekannt als "DeuxChevaux" oder eben als Ente. Schon in den 30er Jahren begann die Entwicklung des minimalistischen Kleinwagens.

Zwei Bauern, einen Zentner Kartoffeln und ein Fässchen Wein sollten auch über unwegsames Gelände transportiert werden können. Mindestens 60 km/h schnell und mit einem Verbrauch von höchstens drei Litern: das waren die Anforderungen an den Konstrukteur André Lefèbvre. Daraus entstand 1939 der TPV (Toute Petite Voiture).

Im vom Krieg zerstörten Frankreich gab es nach 1945 zunächst noch keine Produktionsanlagen für den Citroën 2CV. So musste jeder Käufer nach der Premiere 1948 erst mal einen Antrag ausfüllen. Vorrangig wurden Landwirte und Gewerbetreibende beliefert. 2CV steht übrigens für die damalige steuerliche Einstufung. Kurzzeitig gab es auch einen 3CV.

Über die Jahre wurde die Ente, wie sie in Deutschland genannt wurde, zu einem echten Kultmobil. Das lag an dem günstigen Preis - ein De-luxe-Modell gab es 1963 schon für 3600 D-Mark - und an der einfachen Technik. Günstig zu haben und bei Bedarf schnell repariert, das machte den Deux Chevaux zu einem beliebten Studentenauto. Ein Gegenpol zum Auto als Statussymbol.

Die Ente war immer mehr als ein normales Auto. Sie war ein Statement gegen das automobile Establishment. Die Fahrer grüßten sich untereinander auf der Straße, wie es sonst nur Motorradfahrer machen. Eine Lebenseinstellung - gegen die "Bourgeoisie", die Bürgerlichkeit gerichtet. Wer Ente fuhr, setzte meist ganz bewusst ein Zeichen gegen Angeberei und PS-Wahn.

Oft wurde der Ente ihr Produktionsende vorausgesagt. Doch erst 1990 war es dann wirklich soweit. Das Sondermodell Charleston von 1981 war eine der letzten Überarbeitungen, die dann auch in Serie gingen. 2002 wurde der 2CV zum Auto des Jahrhunderts in Frankreich gewählt. Mittlerweile hat sich um die Ente als Oldtimer wieder ein großer Kreis von Liebhabern gebildet.

Gaz ist einer der traditionsreichsten Autobauer Russlands und produziert seit 1932 Automobile. In den fünfziger Jahren wurde er vor allem durch die Autos der Marke Wolga bekannt. Der Gaz 21 war das erste Auto mit diesem Namen. Die russischen Autobauer zeigten mit ihren Produkten stets sehr starke Anleihen an westliche Fahrzeuge, wie dem Opel Kapitän oder dem Chevrolet Fleetline.

In den osteuropäischen Staaten war der Wolga ein Oberklassemodell und wurde meist als Behördenfahrzeug oder als Taxi eingesetzt. Der Spritverbrauch war allerdings enorm und stand in keinem Verhältnis zu den eher bescheidenen Fahrleistungen. Wichtiger war jedoch, dass er jede Spritqualität schluckte. 1969 wurde der Gaz 21 durch den Gaz 24 abgelöst.

Bis heute baut die Firma, die in jüngster Zeit durch den indirekten Übernahmeversuch von Opel in die Schlagzeilen geriet, Autos. Trotz sehr günstiger Preise muss Gaz jedoch mit stark rückläufigen Verkaufszahlen leben. Im Laufe der Jahre wurden immer wieder Motoren und andere technische Elemente aus dem Westen verbaut. Den technologischen Rückstand konnte die Firma jedoch bis heute nie ganz aufholen.

Mit einer gehörigen Portion Neid schaute man in den USA in den 50er Jahren auf den Erfolg der britischen Sportwagen. Die größten Autobauer der Welt wollten ähnlich aufregende Autos verkaufen. Also holte man bei General Motors zum Gegenschlag aus und baute ab 1953 die Corvette. Was Ferrari für Italien oder der Porsche 911 für Deutschland, ist sie für die USA: Der Inbegriff eines Sportwagens. Harley Earl zeichnete die erste Corvette mit Kunststofff-Karosserie.

Dabei war die Corvette zunächst ein großer Misserfolg. Durch die Kunststoffkarosse war das Auto teurer als ein Cadillac. Nur 183 Kunden konnte sich im ersten Jahr für das Auto begeistern. Allerdings war die Corvette mit einem Sechszylinder mit aufgebohrten 150 PS etwas untermotorisiert. Ab 1956 wurde ein V8-Motor mit 195 PS eingebaut und das Äußere flotter gestaltet. Danach wurden eigentlich jedes Jahr neue Modifikationen eingeführt. (Bild: 68er Corvette Sting Ray)

Dadurch, dass man sich im GM-Regal bediente, konnte der Wagen auch deutlich günstiger verkauft werden. Das machte schließlich den Erfolg des Autos aus. Die Corvette gilt seitdem als der Sportwagen, bei dem die meisten PS für das wenigste Geld zu haben sind. (Bild: Corvette C5 von 2002)

Deshalb blieb es im Grunde auch über die Jahre bei den V8-Smallblock-Motoren mit mächtig Hubraum und viel PS. Heckantrieb ist bis heute eine Selbstverständlichkeit. Ansonsten gibt es eigentlich nur die beiden Bauformen Zweisitzer als Coupé oder als Cabrio, in den USA Convertible genannt. Von der Corvette gab es natürlich zahlreiche Tuning-Varianten, auch wenn Chevrolet selbst damit eher sparsam umging.

1,5 Millionen Corvette konnte Chevrolet bis 2009 verkaufen. Von der technischen Seite her ist die Corvette etwas hinter den übrigen amerikanischen Sportwagen zurückgefallen. Der Spagat zwischen einem günstigen Preis und mächtig Power ist immer schwieriger zu meistern. Dennoch lebt der Mythos der Corvette mit der C6, die seit 2005 verkauft wird, immer noch weiter. 56 Jahre und kein bisschen leiser.

Im Jahr 1961 wollte der staatliche französische Autobauer Renault der erfolgreichen Konkurrenz von Peugeot und Citroën im Kleinwagensegment etwas entgegensetzen.

200 weiße R4 fuhren am 28. August 1961 in Paris am Eiffelturm vorbei, eine bemerkenswerte Marketingaktion für die damalige Zeit.

Der R4 wurde wegen seines günstigen Preises und seiner robusten Technik schnell zum Verkaufsschlager. Sein größtes Manko war die recht rostanfällige Karosserie.

Beliebt war der Renault 4, oder kurz R4, vor allem bei jungen Familien und Studenten. So erreichte er in den späten sechziger und frühen siebziger Jahren bald Kultstatus. 1961/62 gab es sogar eine Sparversion namens R3 mit kleinerem Motor und fehlendem dritten Seitenfenster. Doch der in Deutschland unter dem Namen R4 L angebotene Kleinwagen konnte sich nicht durchsetzen.

Bis 1966 waren schon mehr als eine Million Fahrzeuge verkauft. Bis Ende 1977 waren es bereits fünf Millionen Autos. Für die Marke Renault war das kleine, praktische Auto ein Glücksfall. Der Konzern konnte sich so vom Kuchen des boomenden Kleinwagenmarkts einen gehörigen Teil abschneiden.

Es gab zahlreiche Karosserievarianten über die Jahre. Vom Kastenwagen (R4 F4, später R4 F6) bis zum Cabrio (R4 Plein Air) mit Kunststoffaufbau. Der Rahmen des Fahrzeugs fand auch beim später gebauten Renault 6 Verwendung. Einige Zeit wurde der R4 auch mit zuschaltbarem Allradantrieb gebaut.

1988 beendeten schärfere Abgasvorschriften die Laufbahn des R4 in Deutschland. Bis 1992 wurde er noch in Kolumbien gebaut. Der Balkankrieg in den 90ern zerstörte die letzten Produktionsanlagen im damaligen Jugoslawien und beendete endgültig den Bau des Autos. Mehr als acht Millionen R4 wurden in den 31 Jahren produziert. Wegen der Rostanfälligkeit ist er heute kaum noch auf den Straßen zu sehen.

Der Anblick dieses Wagens lässt bis heute nicht nur die Herzen von Auto-Liebhabern höher schlagen. Es gibt wohl nur wenige Fahrzeuge, die derart sinnliche Formen und eine ganz eigene Eleganz ausstrahlen. Der Jaguar E-Type wurde 1961 auf dem Genfer Autosalon als Ableitung des Rennsportmodells D-Type vorgestellt. Nicht nur sein Äußeres war für die damalige Zeit außergewöhnlich.

Sein Sechszylinder-Motor mit 3,8 Litern Hubraum war mit 269 PS ausgesprochen stark. Motor und vordere Aufhängung wurden durch einen Stahlgitterrohrrahmen getragen. Ansonsten war die Karosserie selbsttragend. Besonders aufwändig war die Konstruktion der hinteren Radaufhängung des Hecktrieblers, die bis 1996 weiter gebaut wurde. Fahrverhalten und Komfort waren wegweisend.

Der Erfolg, besonders in den USA, war durchschlagend. Der E-Type wurde schon während seiner Bauzeit zur Legende. Es gab ihn als Roadster, als 2+2-Sitzer, mit Zwölfzylinder-Motor oder als Leichtbaukonstruktion für den Rennsporteinsatz. Bis 1974 wurde die englische Schönheit gebaut, dann beendete die Ölkrise die Produktion des durstigen Engländers. Mehr als 72.000 Exemplare des E-Type wurden verkauft. Heute gehört er zu den begehrtesten Oldtimer.

Der Opel Kadett ist bis heute das zahlenmäßig erfolgreichste Modell der Rüsselsheimer. Eigentlich begann die Geschichte des Kadett bereits vor dem Krieg, wo zwischen 1936 und 1940 107.000 Modelle gebaut wurden.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Produktionsanlagen und das gesamte Opelwerk Brandenburg nach Moskau geschafft, wo ab 1948 das Auto als Moskwitsch 400 für den inländischen Markt gebaut wurde. So begann die eigentliche Geschichte des Kadett mit dem Modell A im Jahr 1962. Der Kadett stand von Beginn an in harter Konkurrenz zum Käfer und später dem Golf von Volkswagen. Er machte Opel allerdings auch zum zweitgrößten Hersteller in Deutschland.

An den beiden Erfolgsmodellen aus Wolfsburg konnte er jedoch in seiner Geschichte nur für kurze Zeit vorbeiziehen. Die Entwickler um Dr. Stief hatten von General Motors den Auftrag bekommen, einen Anti-VW zu schaffen. Der Kadett konnte denn auch mit einer moderneren Karosserie als der Käfer aufwarten. Außerdem bot er mehr Platz, einen größeren Kofferraum und einen wassergekühlten Motor. (Bild: Kadett B)

Allerdings war der A-Kadett ausgesprochen rostanfällig, was ihn bald wieder von Straßen verschwinden ließ. Deshalb erschien bereits 1965 der Kadett B, der den eigentlichen Erfolg der Modellreihe begründete. Mit 2,7 Millionen verkaufter Autos ist er bis heute eines der erfolgreichsten Opel-Modelle überhaupt. Erstmals gab es beim Kadett B das so charakteristische Fließheck in vier verschiedenen Versionen.

Der Hubraum wurde auf 1,1 Liter erhöht, die Leistung stieg dadurch auf 45 PS und die Elektrik arbeitete nun mit 12 Volt und hatte auf Wunsch auch eine Lichtmaschine. Vorne gab es nun Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärkern. Um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten, wurde der Kadett B 1967 erneut einer tiefgreifenden Überarbeitung unterzogen. Die passive Sicherheit wurde signifikant erhöht und die Hinterachse technisch komplett verändert.

Auf der technischen Basis des Kadett B wurde Anfang der Siebziger auch der legendäre Opel GT gebaut. 1973 ging schließlich die Ära des Kadett B zu Ende. Das Design war in die Jahre gekommen und der Druck des Hauptkonkurrenten, damals vornehmlich noch der Ford Escort, wuchs. Das Modell B des Kadett sollte das einzige Modell von Opel bleiben, das es auf Platz 1 der Neuzulassungen schaffte.

Der Nachfolger, der Kadett C sollte im Design einen großen Sprung machen. Bei Opel wollte man sich bewußt von den amerikanischen Einflüssen lösen und zeichnete ein Auto mit niedriger Gürtellinie, großen Fenstern und glatten Flächen. Der US-Barock wurde in die Mottenkiste verbannt.

Die Linienführung rückte den neuen Kadett von Beginn an in die sportliche Ecke. Dabei täuschte der optische Eindruck: Der Kadett C war sogar zwei Zentimeter länger als sein Vorgänger. Es gab ihn als Limousine mit zwei oder vier Türen, als dreitüriges Fließheck, als Kombi und sogar als Cabrio mit Targa-Dach. Technisch blieb man allerdings beim Konzept des längs eingebauten Motors vorne und dem Heckantrieb.

Der Grund dafür war, dass GM den Kadett als Basis in allen Werken weltweit fertigen wollte und das ging nur mit dem damals noch simpleren Heckantrieb. Experimente mit angetriebener Vorderachse gab es bereits. Bei der Kundschaft konnte der Kadett C nicht die gleichhohen Verkaufserfolge erzielen wie sein Vorgänger. Die Konkurrenz war größer geworden, vor allem weil 1974 der VW Golf auf den Markt kam.

Im Motorsport sollte er aber sein Auto stehen. 1975, ein Jahr früher als der Golf GTI, kam der Kadett C GT/E auf den Markt. Ein neu entwickelter Vierzylinder mit Bosch-Einspritzung holte aus 1,9 Litern Hubraum 105 PS. Kein Geringerer als Walter Röhrl schaffte es mit dem GT/E bei der Rallye Monte Carlo auf den vierten Platz und holte in der Gesamtwertung der Saison 1976 Rang zwei. Allerdings verhinderten viele Ausfälle - der Antriebsstrang war den 200 PS nicht gewachsen - größere Erfolge.

Mit dem Kadett D sollte Opel das erste Auto mit Frontantrieb und quer eingebauten Motor auf den Markt bringen. Eine Zeitenwende für den Konzern. Er war 1979 eine komplette Neuentwicklung, die es schaffen sollte, im Wettlauf mit dem Golf wieder etwas Boden gut zu machen. Wenn er auch von der Opel-Gemeinde nicht gerade innig geliebt wurde. Vielleicht auch weil es kein Coupé und kein Cabrio mehr gab. Nur noch als Schrägheck und Kombi war der Kadett D zu haben.

1984 schließlich erschien mit dem E-Modell der letzte Opel Kadett. Trotz fast 3,8 Millionen verkaufter Exemplare fiel der letzte Kadett doch wieder deutlicher hinter den Erzrivalen Golf zurück. Es machten sich bei Opel erste ernstere Qualitätsprobleme bemerkbar.

Besonders als José Ignacio Lopez, der berüchtigte Chefeinkäufer, 1987 auf den Plan trat, wurde die Qualität zu einem ernsten Problem, das den Ruf Opels auf Jahre beschädigen sollte. Wegen seiner besonders windschnittigen Karosserie - der cw-Wert lag bei 0,29 - wurde er auch Windei genannt. Dafür gab es wieder ein von Bertone gezeichnetes Cabrio. 1991 endete die Ära des Kadett und der Nachfolger Astra kam auf den Markt.

Er begründete eine neue Klasse und war in den sechziger Jahren der Inbegriff der Sportlichkeit: Der Ford Mustang ist eine Auto-Legende mit Fortsetzungscharakter. Der Thunderbird machte in den Fünfzigern den Anfang, der Mustang übernahm die Steilvorlage und machte richtig auf Sport, obwohl der 64er Mustang noch relativ brav aussah.

Der Ford Mustang gilt als Begründer der Pony-Car-Klasse. Die Merkmale dieser amerikanischen Automobil-Gattung sind eine, für US-Verhältnisse, kompakte Karosserie als Cabrio oder Coupé, 2+2 oder Viersitzer, Frontmotor mit Heckantrieb, sportliches Design und ein relativ günstiger Anschaffungspreis. Ebenso wie die Corvette war der Mustang vom Erfolg der britischen Sportwagen inspiriert. 1968 hatte er bereits seine typisch dynamische Coupé-Form angenommen.

In den ersten Jahren wurde das Aussehen des Rennpferdes immer wieder überarbeitet. Neben den Sondermodellen machte sich vor allem Carroll Shelby um das Aussehen des Mustang verdient. Er nahm ein aktuelles Modell und wandelte Front und Heck erheblich ab. In den sechziger Jahren gab es mehrere Shelby Mustang als eigene Modelle mit 5,8 bis zu Sieben-Liter-Motoren und 335 PS.

Typisch für den amerikanischen Markt waren die Achtzylinder, gerne mit den maximalen 270 PS. Denn dann ließ sich der Mustang auch so fahren, wie er aussah. Der Name wurde einerseits vom amerikanischen Wildpferd, andererseits von einem US-Kampfflugzeug aus dem 2. Weltkrieg abgeleitet. Anfang der 80er Jahre veränderte er mit dem Mustang III völlig sein Aussehen. Nach zehn Jahren Pause gab es auch wieder ein Cabriolet.

Aufgrund neuer Abgasvorschriften in den USA waren die Modelle der 80er Jahre leistungsmäßig stark beschnitten. Dennoch verkauften sich auch diese noch recht gut. Im Jahr 1994 gab es das nächste große Facelift. Der Wagen verließ das Achtziger-Jahre-Design und kehrte weitaus dynamischer zurück. In Deutschland gab es zu Anfang Namensprobleme, weil es einen Krupp-Lastwagen mit demselben Namen gab. Deshalb wurde er hierzulande zunächst als T5 verkauft.

Bis heute hält der Mustang den Rekord für die meisten Verkäufe im ersten Modelljahr. 680.000 Fahrzeuge wurden in dem Jahr verkauft. Das Auto schlug also von Beginn an ein wie eine Bombe. Er sah gut aus, war sportlich und nicht zu teuer. Ein amerikanischer Traum auf vier Rädern.

Wem die Leistung der vornehmlich aus Achtzylindern bestehenden Motoren nicht genug war, für den gab es stets noch leistungsgesteigerte Modelle. Die Liste ist schier endlos. Bekannt sind die Modelle Mach I und Mach II, Boss oder Cobra. Im Bild ein besonders schönes Modell aus dem Jahr 1976 mit dem Cobra-II-Paket.

Ab dem kommenden Jahr ist die jüngste Generation des Mustang auch hierzulande zu haben. Beim Design hat Ford wieder die dynamischen Formen der 70er Jahre aufgegriffen. Technisch ist das Auto allerdings auf der Höhe der Zeit. Die Leistung ist mittlerweile gigantisch. In Kombination mit einem Super-Snake-Paket soll das Auto bis zu 735 PS bekommen. Der wilde Ritt kann also weitergehen.

Mercedes Benz baute viele wichtige Autos in seiner lange Firmengeschichte und es ist kein böser Wille, dass der "/8" oder "Strich-Acht" das erste Auto mit dem Stern in unserer Serie ist. Mit dem W115, wie er firmenintern hieß, erreichten die Stuttgarter einen nie dagewesenen Verkaufserfolg. Die zwei Millionen Exemplare sind mehr Verkäufe als anderen Nachkriegsmodelle bis dahin zusammen. Er löste 1968 die Baureihen W110,111 und 112, besser bekannt als Heckflossen, ab.

Der Strich-Acht begründete auch den guten Ruf der Marke Mercedes als zuverlässiges Auto. Der Rekordhalter fuhr zwischen 1976 und 2004 mit zwei Austauschmotoren 4,6 Millionen Kilometer und steht heute im Firmenmuseum in Stuttgart. Deshalb sind immer noch relativ viele Autos dieser Baureihe auf unseren Straßen zu sehen. Außerdem ist er mittlerweile ein beliebter Oldtimer.

Im Jahr 1963 sollte für Porsche eine neue Zeitrechnung anbrechen. Der 901 wurde auf der IAA in Frankfurt der Weltöffentlichkeit präsentiert. Wegen Namensstreitigkeiten mit Peugeot kam er ein Jahr später als 911 auf den Markt. Das Konzept bildet bis heute die grundlegende Philospohie der Zuffenhausener: 2+2-Sitzer mit hinten eingebauten Sechszylinder-Boxermotor.

Der 356, das erste Erfolgsmodell von Porsche, war Ende der Fünfziger in die Jahre gekommen. Vor allem aber war der Vierzylinder-Boxermotor am Ende seines Entwicklungspotenzials. Ein neues Modell musste her. Es musste aber den Charakter des 356 und damit die Markenidentität weitertragen. Der Entwurf von Ferdinand Alexander Porsche machte das Rennen. Der 911er hatte größere Abmessungen, mehr Fensterfläche und einen Sechszylinder mit anfangs 130 PS an Bord.

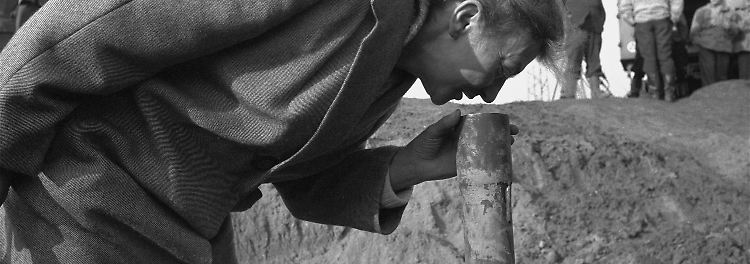

Der 911er war stets eine Verbindung zwischen Straßenfahrzeug und Rennwagen. Mit seinen verschiedenen Sportversionen ist er der erfolgreichste Rennwagen aller Zeiten. Bis heute fahren die 911er auch in eigenen Meisterschaften wie dem Carrera-Cup rund um die Erde. Bereits 1965 fuhr er bei der Rallye Monte Carlo (Bild) mit und holte einen Klassensieg sowie den fünften Platz im Gesamtklassement.

Im Wesentlichen wird er bis heute als Coupé und als Targa (Bild) gebaut. Der Name Targa für ein Halb-Cabrio mit abnehmbarem Dach stammt vom Traditionsrennen Targa Florio, wo der 911er zahlreiche Gesamtsiege sammeln konnte. Daneben gibt es mittlerweile zahlreiche Modellvarianten.

So kamen ab 1974 die sportlichen Spitzenmodelle Carrera und der 911 Turbo (Bild: Neue Generation ab 2009) hinzu. In der mehr als 45-jährigen Geschichte des Modells wurde der 911 mehrmals überarbeitet. Der Ur-911er wurde 1973 vom so genannten G-Modell abgelöst.

Ende der 80er folgte dann mit je einjähriger Überschneidung der 964, der 993, der 996 und 997 als aktuelle Modelle. Das letzte Facelift gab es in diesem Jahr. In den 60er Jahren gab es sogar einen Prototypen mit vier Sitzen. Allerdings ging das Modell C20 ebenso wie das zweite viersitzige Modell 911/B17 nie in Serie. Erst mit dem Panamera wurde die Idee in einer eigenen Serie verwirklicht.

Im Jahr 1980 gab es gar Pläne, den 911er sterben zu lassen. Lieber wollte man die mit wassergekühlten Motoren ausgestatteten Baureihen 924, 944 und 928 vorantreiben. Doch mit einem Wechsel an Spitze von Porsche wurde dieses Vorhaben wieder ad acta gelegt. Als Bekenntnis zum 911er wurde ab 1981 ein echtes Cabriolet als dritte Karosserievariante eingeführt.

Über all die Jahre ließ man die Grundform des Karosserie des 911 grundsätzlich unangetastet. Die schräge Dachlinie hinten, die ausgestellten Scheinwerfer vorne - ein 911er ist bis heute auf den ersten Blick zu erkennen. Im Üübrigen ist er durch den charakteristischen Sound des Sechszylinder-Boxers auch stets am Geräusch erkennbar. Damit ist er bis heute der deutsche Sportwagen schlechthin und steht wie nur wenige andere Autos für "German Engineering".

Zu Beginn der 50er Jahre beschloss man bei Daimler, wieder am Rennsport teilzunehmen. Dazu wurde ein Modell namens 300 SL (SL steht für Sport Leicht) gebaut. Auf Anhieb gelangen dem Auto mit einem zweiten Platz bei der Mille Miglia und einem Doppelsieg beim 24-Stunden-Klassiker von Le Mans bedeutende Erfolge. Auf Drängen eines amerikanischen Importeurs ging der 300 SL in Serie und wurde 1954 der Öffentlichkeit gezeigt. Die Resonanz war trotz des damals enormen Preises von 29.000 DM überwältigend.

Der legendäre Flügeltürer wurde nur drei Jahre gebaut. Dann übernahm man die Verdeckkonstruktion des 190 SL und baute den 300 SL ab 1957 nur noch als Roadster. Den Motor hatte der SL vom "Adenauer-Mercedes" 300. Für den SL wurde er noch mal technisch aufgerüstet. So hatte er die für damalige Zeit revolutionäre Benzineinspritzung. Zusammen mit anderen Veränderungen kam der Motor auf satte 215 PS und beschleunigte das Auto auf bis zu 260 km/h.

Die Liste der prominenten SL-Besitzer ist schier endlos. Unter anderem Clark Gable, Sophia Loren, Herbert von Karajan oder Romy Schneider hatten einen. Bis 1963 wurde dieses wunderschöne Auto produziert. Vom Flügeltürer gab es nur 1400 Stück. Heute ist der SL ein begehrter und sehr teurer Oldtimer. Unter 400.000 Euro ist kaum einer zu haben. In diesem Jahr hat Mercedes die Legende wiederbelebt und mit dem SLS AMG (Bild) einen Nachfolger mit Flügeltüren gezeigt.

Wenn etwas gut ist, dann verändert man es nicht unbedingt. Dieser Satz gilt wohl für den Spider von Alfa Romeo. Zwischen 1966 und 1993 wurde das Auto weitgehend in ähnlicher Form gebaut. Dabei polarisierte sein Äußeres nach der Premiere durchaus. Als Nachfolger der Giulia Spider hatten sich die Fans der Marke ein klassischeres Design gewünscht.

Die erste Generation bekam nach einer Ausschreibung für die neue Bezeichnung den Namen "Duetto". Durchgesetzt hat sich der Name aber nicht. In Deutschland wurde das Auto stets mit dem Name Spider verkauft. Die erste Generation zeichnet sich durch ein besonders rundes Heck aus.

Dieses wurde bei der Überarbeitung im Jahr 1969 deutlich kantiger gestaltet. Die Motorisierungen des Cabrios waren stets überschaubar. Ein 1,3-Liter-Motor mit 87 und ein 1,6-Liter-Motor mit 109 PS waren zu haben. Später kam ein 1,8-Liter-Motor mit 113 PS hinzu. In Italien hieß das Auto "Coda Tronca", ansonsten wurde der Spider dieser Generation unter dem Beinamen Fastback bekannt.

Mit der Überarbeitung wurden der 1,8 durch einen Zwei-Liter-Motor mit 132 PS ersetzt. Dieser Spider 2000 Veloce schaffte knapp 200 km/h Spitze. 1976 mussten die Motoren leistungsmäßig gedrosselt werden, weil neue Abgasvorschriften in Kraft traten.

1983 löste die neue Version, im Volksmund auch "Gummilippe" den Vorgänger-Spider ab. Grund ist die Gummileiste auf der Heckklappe. Es gibt Gerüchte, dass ein verzweifelter Alfisti noch bei der Präsentation auf die Heckklappe gepinkelt haben soll. Bestätigt sind sie nicht. Der 1,3-Liter-Motor wurde abgeschafft, dafür der Zwei-Liter-Antrieb mit einem Kat versehen.

Trotz allen Widerstands wurde der "Aerodinamica", wie er in Italien hieß, der kommerziell erfolgreichste Spider aller Zeiten. Allerdings war die Konkurrenz auch dünner geworden, nachdem viele andere Hersteller ihre Cabrios vom Markt genommen hatten. Aber gerade in dieser Zeit eroberte er die Herzen vieler Cabrio-Fans und erlangte seinen Legenden-Status. Der Spider wurde der bekannteste Alfa Romeo überhaupt und Imageträger für die Marke.

1989 schließlich wurde der klassische Spider zum letzten Mal überarbeitet. Man sparte sich jetzt den Gummispoiler, und das markante, dreieckige Alfa-Schild in der Fahrzeugfront wurde in Wagenfarbe lackiert. Leider sind viele Spider der ersten Reihen dem Rost zum Opfer gefallen. Dennoch ziehen die Preise der Spider als Oldtimer langsam an. Der Nachfolger von 1994 konnte an den Ruhm des Namens nicht mehr so anknüpfen. Das Auto hatte von nun an Frontantrieb und stand auf der Basis einer Fiat-Plattform.

Nachdem Ford in den USA mit dem Mustang einen ausgesprochen erfolgreichen Sportwagen etabliert hatte, wollte man auch auf dem europäischen Markt ein sportliches Modell etablieren. Der Mustang machte Lust auf mehr. So entstand Ende der 60er die Idee für den Ford Capri. In Zusammenarbeit mit den britischen Ford-Werken konnte man im Januar 1969 das Modell zeigen. Das Fahrwerk kam vom englischen Cortina, die ersten Motoren vom deutschen Ford Taunus.

Um möglichst viele Käuferschichten bedienen zu können, wurden von Beginn an zahlreiche Motorisierungen angeboten. Die Palette reichte vom 1,3-Liter-Vierzylinder bis zum Zweiliter-V6. Ab 1970 kam ein 2,6-Liter-Motor mit 150 PS aus dem Kölner Werk hinzu, der die Bezeichnung RS trug. Auch optisch wurde das Modell mit Doppelscheinwerfern und einem tiefergelegten Fahrwerk flotter gemacht.

1974 kam der Capri II auf den Markt. Optisch wurde der Capri stark überarbeitet, aber die Technik blieb weitgehend gleich. Die Haube wurde kürzer, der Innenraum geräumiger und am Heck gab es eine große Klappe. 1978 kam ein weiteres tiefgreifendes Facelift (Bild), das gleichzeitig sein letztes Gesicht werden sollte.

Im Rennsport feierte der Capi zahlreiche Erfolge. Der Capri 2.6 RS wurde als Motorsportversion für Privatfahrer angeboten. Der heutige Fia-Chef Jean Todt trat beispielsweise mit einem von zwei Werks-2300-GT-V6 beim Rallye-Klassiker Stuttgart-Lyon-Charbonnières an. So richtig erfolgreich wurde der Kölner im Jahr 1971, wo die Tourenwagen-EM und die Deutsche-Rundstreckenmeisterschaft gewonnen wurde.

1986 wurde die Produktion des Capri eingestellt. Mehr als 1,8 Millionen Capri waren bis dahin produziert worden. Zu seinen Hochzeiten hat er sogar den Mustang in den USA ersetzen sollen, weshalb eine große Zahl der Autos in den Export nach Übersee gingen. Doch das schaffte dieses europäische Auto dann doch nicht. Für den deutschen und europäischen Markt sollte er jedoch eine Epoche sehr erfolgreicher Mittelklassesportwagen eröffnen.

Angesichts des Capri wollte man sich bei Opel nicht lumpen lassen und stellte dem damaligen Hauptkonkurrenten den Manta entgegen. Das eigentliche Duell fand aber zwischen Ford und General Motors in den USA statt. Dort brachte GM nach der Premiere des Ford Mustang den Chevrolet Camaro auf den Markt. Technisch basierte der Manta A auf dem Ascona, der kurze Zeit nach dem Manta präsentiert wurde. 1970 kam, neben dem Opel GT, das erste Sport-Coupé auf den Markt.

Für die Karosserie bekam Opel viel Applaus von der Fachpresse. Den Designern war ein ausgesprochen formschönes Auto gelungen. Auch das Interieur gefiel. Der Manta bot viel Platz und hatte dennoch kompakte Abmessungen. Technisch bekam er einige Elemente aus der Oberklasse ab. Die technische Basis bildete der Ascona A.

Von Anfang an nahm Opel eine männliche, sportlich orientierte Zielgruppe ins Visier. "Opel Manta. Wenn Ihnen gewöhnliche Autos zu langweilig sind", war einer der Slogans mit dem das Sportcoupé beworben wurde. Zum Start gab es zwei 1,6-Liter-Motoren mit 68 und 80 PS sowie einen 1,9-Liter-Antrieb mit 90 PS. Später kam der GT/E mit 105 PS hinzu.

Doch selbst damit konnten die sportlichen Ambitionen der Käuferschaft meist nicht befriedigt werden. So wurde bereits der Manta A zu einem beliebten Objekt von Bastlern und Tunern. Man versuchte den Einbau der potenteren Sechszylinder aus dem Rekord oder steigerte mit Turboladern die Leistung. Nicht immer zum Besten des Autos.

1975 folgte der Manta B, der wie schon sein Vorgänger technisch weitgehend auf dem dann neuen Ascona B beruhte. Die Motorisierungen blieben zunächst gleich, waren sogar teilweise wegen der Einführung des unverbleiten Kraftstoffs noch etwas schwächer. Zur Markteinführung leistete sich Opel mit Slogans wie "Ich träumte, ich hätte dem Champion den Grand Prix abgejagt" einen peinlichen Flop. Die Kampagne wurde nach Beschwerden potenzieller Kunden schnell wieder eingestellt.

Dennoch verkaufte sich auch der Manta B gut. Den Durchbruch gab es mit der Einführung der Zwei-Liter-Motoren im Jahr 1978. Der 2.0 E war bis zum Produktionsende der meistverkaufte Motor, der sich selbst gegenüber dem nominell stärkeren 2,3-Liter-Motor des Capri mehr als ebenbürtig zeigte. 1982 wurde der Manta nach dem Gewinn der Rallye-WM durch Walter Röhrl mit dem Ascona 400 noch mal überarbeitet.

Die Tuning-Gemeinde brachte dem Manta eine zweifelhafte Berühmtheit. Das Auto wurde wie kaum ein anderes mit Stereotypen und Klischees beladen, die in den Filmen "Manta, Manta" und "Manta, der Film" gipfelte. Von den Cowboystiefeln bis zum Fuchsschwanz entwickelte sich ein ironisch-abwertendes Bild, das dem Auto nicht gerecht wurde. Wirtschaftlich gesehen war der Manta für Opel jedenfalls ein Erfolg. Die Produktion wurde 1988 nach mehr als einer Million gebauter Fahrzeuge eingestellt. Ein Jahr später wurde der Nachfolger Calibra vorgestellt.

Sein Auftrag war kein geringerer, als den gesamten VW-Konzern retten. Volkswagen befand sich Anfang der 70ern in ernsten Schwierigkeiten. Der Käfer, bis dato der Bestseller aus Wolfsburg, steckte in einer technischen Sackgasse. Die Karosserieform und der Heckmotor ließen kaum noch eine Weiterentwicklung zu. VW drohte den Anschluss zu verlieren.

Der Golf sollte der Fahrzeugbau von VW auf den Kopf stellen. Frontantrieb und ein vorne längs eingebauter, wassergekühlter Motor stellten Neuland für die Wolfsburger dar. Ein Jahr zuvor war mit dem Passat das erste Auto mit dieser Technik auf den Markt gekommen. Aber der Golf musste ein Erfolg werden, sonst wäre der finanziell angeschlagene VW-Konzern dem Untergang geweiht gewesen.

Und er wurde ein Erfolg. Bis heute ist er die wirtschaftliche Basis für VW und das meistverkaufte Modell noch vor dem Käfer. Er schuf die neue Klasse der Kompaktwagen, die sich zwischen den Kleinwagen und der Mittelklasse positionierte. Charakteristisch für diese Gattung ist das Schrägheck mit breiter C-Säule. 1983 kam nach kleineren Facelifts mit dem Golf II die erste komplette Neuauflage auf den Markt.

Ganz auf das Stufenheck wollte man dann doch nicht verzichten, weshalb 1979 der Jetta ins Leben gerufen wurde. Er ist vor allem in den USA sehr beliebt, findet aber bis heute durchaus auch in Europa seine Freunde. Mit dem Golf wurde die Auto-Produktion auf Basis von Plattformen eingeführt. Daher war es möglich, auf einer technischen Basis kostengünstig mehrere Varianten eines Modells zu bauen. Bis heute ein wichtiges Element in der Fahrzeugentwicklung.

Fast zehn Jahre wurde die erste Generation des Golf gebaut. Dabei war sie nicht ohne Kritik. Der Golf I erwies sich als recht rostanfällig. Beim Golf III drückte der gnadenlose Einkäufer José Ignacio Lopez die Preise der Zulieferer derart, dass sie die Qualität nicht mehr halten konnten. Das beschädigte den guten Ruf des Golf und führte zu Umsatzrückgängen.

Beim Cabrio blieb man lange bei der klassischen Form des Golf I. Auch weil sich das Golf-Cabrio als Bestseller herausstellte. 389.000 Einheiten wurden zwischen 1979 und 1993 gebaut. Danach gab es ein neues Modell auf Basis des Golf III. Bis zur Einstellung der Produktion im Jahr 2002 wurden alle Golf-Cabrios beim mittlerweile insolventen Spezial-Hersteller Karmann in Osnabrück gebaut.

1992 löste die dritte Generation des Golf die Nummer zwei ab, der 6,3 Millionen Mal verkauft wurde. Sein Nachfolger verkaufte vor allem aufgrund der schlechteren Qualität nur noch 4,8 Millionen Autos. Allerdings wurden mit dem serienmäßigen Airbag und dem Dieselantrieb TDI wichtige Technik eingeführt. Trotz aller Probleme hatte sich der VW Golf als ein Stück deutscher Identität etabliert.

Der Golf in seiner IV. Auflage kam 1997 auf den Markt. Es war ein behutsames Facelift in einer Zeit, in der sich der VW-Konzern nicht über zuviel Selbstbewusstsein beschweren konnte. Die brutale Einkaufs-Politik von Lopez und die Qualitätsprobleme hatten ordentlich am Image gekratzt. Außerdem hatte die vierte Generation des Golf einige konstruktionsbedingte Schwächen.

Florian Illies veröffentlichte im Jahr 2000 sein Buch "Generation Golf". Der Titel wurde schnell zum geflügelten Wort und beschreibt das Lebensgefühl einer Generation, die in den 80er Jahren mit dem Bestseller aus Wolfsburg aufwuchs. 2003 kam die fünfte Generation auf den Markt. In Sachen Qualität konnte der Golf wieder überzeugen. Er war auch das erste Modell der Baureihe, das beim EuroNCAP-Crashtest fünf Sterne erreichen konnte. 2007 sprang man mit dem BlueMotion auf den Trend zu verbrauchsärmeren Modellen auf. (Bild: GT)

Im vergangenen Jahr schließlich zeigte VW die sechste Generation des Golf. Auch wenn man bei VW darauf besteht, ein neues Modell zu bauen, handelt es sich wohl eher um ein stark erweitertes Facelift. Nichtsdestotrotz ist der Golf zusammen mit dem Käfer das bekannteste und beliebteste Automobil deutscher Produktion. Mit der sechsten Generation nähert sich der Bestseller der Grenze von 30 Millionen gebauter Autos. Eine Ende des Golf-Booms ist nicht absehbar.

Wenn es um Modell-Kontinuität geht, dann macht wohl niemand dem Lada Niva was vor. Seit 1976 wird der Geländewagen im russischen Togliatti nahezu unverändert gebaut. Dank einfachster Technik hat sich der solide Russe über ganz Europa verbreitet. Er war ein bekanntes Auto der NVA und natürlich auch anderer Armeen der ehemaligen Ostblockstaaten und ein gängiges Polizeifahrzeug.

Im Jahre 1994 gab es ein zartes Facelift, das sich aber im Wesentlichen auf eine tiefere Ladeklappe im Heck, ein neues Armaturenbrett und andere Rückleuchten beschränkte. Daneben wurde noch eine fünftürige Version angeboten. Bis heute hat der Lada Niva eine kleine, aber treue Fangemeinde. Kein Wunder, denn wo bekommt man schon ein solch robustes Auto für den supergünstigen Preis von rund 8000 Euro?

Ende der 70er Jahre stand Audi nicht gerade im Zenit seiner Historie. Mit dem Audi 80 und den Modellen 100 und 200 hatte man zwar solide, aber langweilige Autos im Angebot. Die Modellpalette musste dringend aufgefrischt werden, wollte man neue Käuferschichten erobern. Diesen Coup wollten die Ingolstädter mit der Allradtechnik schaffen. Zuvor gab es kaum Autos, die serienmäßig Allrad an Bord hatten. Wirtschaftlich gesehen waren das aber keine Erfolge. Der Audi quattro sollte das ändern.

Bei Testfahrten in Skandinavien zeigte sich Ende der 70er Jahre ein allradgetriebener VW Iltis als schnellstes Fahrzeug auf Eis und Schnee. Man berichtete an den damaligen Entwicklungsvorstand von Audi, Ferdinand Piëch, von dem Erlebnis. Dieser schickte ein kleines Team, um ein Allrad-Fahrzeug mit Fünfzylinder-Motor auf Basis des Audi 80 zu entwickeln.

Der Rest ist Legende. Bei der ersten Präsentation 1979 fuhr der quattro (immer klein geschrieben) schneebedeckte Hänge mit Sommerreifen hoch, wo Fronttriebler mit Winterreifen schon nach wenigen Meter steckenblieben. Der Antrieb wurde in das parallel entwickelte Coupé gebracht und damit war der Ur-quattro geboren. In elf Produktionsjahren wurden 11.452 Autos gebaut. Da der quattro auf der Basis des Audi 80 relativ kostengünstig produziert werden konnte, war der quattro auch wirtschaftlich gesehen ein Erfolg.

Die beiden entscheidenden Merkmale für den quattro waren der Fünfzylinder-Motor und der permanente Allradantrieb. Es gab einige Motorisierungen, die allesamt höchst potent waren. Eine richtige Granate war der ab 1984 gebaute Sport quattro mit 306 PS. Auf dieser Basis wurde auch der S1 entwickelt. Walter Röhrl fuhr mit dem S1 Pikes Peak, auch das "Flügelmonster" genannt, 1987 bei dem Bergrennen einen sensationellen Streckenrekord. Als Rallye-Auto holte der quattro unzählige Erfolge.

Mitte der 80er gab es noch einige kleinere Änderungen am inneren und äußeren Erscheinungsbild. 1991 schließlich stellte man das Modell dann ein. Das Ziel von Audi war erreicht, der quattro-Antrieb hatte Einzug in einige andere Modelle gehalten und fand bei den Kunden weitreichende Akzeptanz. Bis heute gilt der quattro als einer der schönsten Audi überhaupt und ist ein Aushängeschild der Marke.

Den nächsten und letzten Teil der Serie werden wir in den späten 70ern mit dem DeLorean DMC-12, einem der aufregendsten und technisch ambitioniertesten Autos überhaupt und einer der tragischsten Wirtschaftsstorys der Automobilgeschichte beginnen und mit dem Tata Nano, der jüngsten Revolution im Automobilbau beenden. (Text: Markus Mechnich)