Schweigen, Reden und Applaus"Sei ein Mensch - dafür danke, Papa"

Von Hubertus Volmer

Von Hubertus VolmerAlljährlich erinnert der Bundestag im Januar an den Holocaust und an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. In diesem Jahr ist das Erinnern selbst zentrales Thema von zwei sehr bewegenden Reden.

Sehr viele Sätze, die an diesem Vormittag im Bundestag fallen, sind es wert, weitergetragen zu werden. "Zitternd stand ich am 2. November 1944 auf der Rampe in Auschwitz-Birkenau", sagt Eva Szepesi, die als Kind das Vernichtungslager nur deshalb überlebte, weil sie schon halb tot war, als die Wachmannschaft die Insassen kurz vor der Ankunft der sowjetischen Truppen auf einen Todesmarsch schickte.

Oder diese Sätze: "Ich weiß, dass ich das Trauma der Schoa an meine Kinder, Enkel und Urenkel weitergegeben habe. Aber dass sie jetzt diese Existenzängste auch real erleben müssen, schmerzt mich sehr. Die Schoa begann nicht mit Auschwitz, sie begann mit Worten. Sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft."

Seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel, sei für Juden auf der ganzen Welt alles anders, sagt Eva Szepesi. Ihr eigener Alltag sei seither von verstärkten Sicherheitsmaßnahmen geprägt, erzählt die 91-Jährige. Lesungen von ihr seien aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. "Die letzten Male sprach ich in Schulen unter Polizeischutz."

Eva Szepesi überlebte den Holocaust als einzige ihrer Familie. Ihre Mutter und ihr kleiner Bruder Tamás waren, wie sie später erfuhr, wenige Monate vor ihrer eigenen Ankunft in Auschwitz ermordet worden. "Liebe Mama, ich danke dir, dass du mich damals, gerade noch rechtzeitig, auf die Flucht geschickt hast." Nicht wenige im Publikum sind spätestens hier zu Tränen gerührt.

"Alle anderen ermordet"

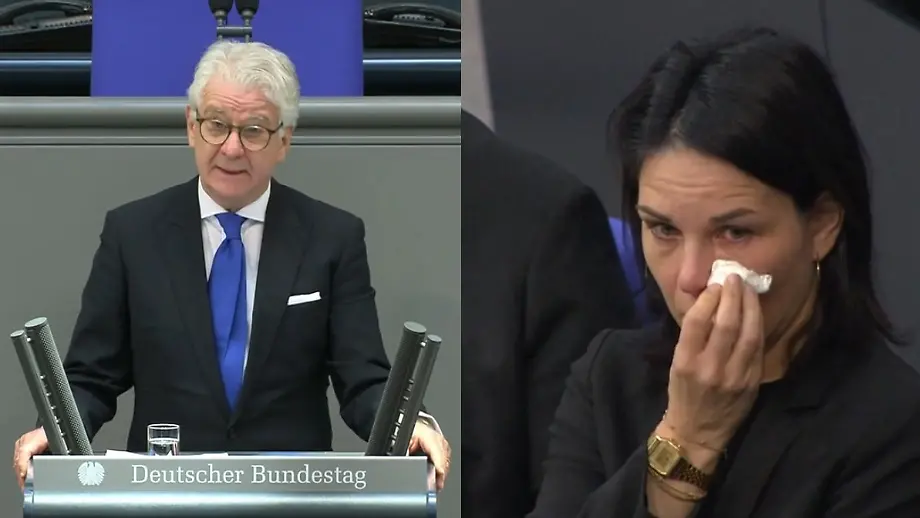

Der zweite Gastredner, der Sportjournalist Marcel Reif, bedankt sich bei seinem Vater: "Ich möchte ihm heute und hier Danke sagen für sein lebenslanges Schweigen. Weil ich es zu seinen Lebzeiten versäumt habe." Reifs Vater Leon Reif war vom späteren Krupp-Manager Berthold Beitz vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten gerettet worden: Beitz konnte ihn aus einem Zug herausholen, der ihn ins Konzentrationslager bringen sollte. In Deutschland, dem Land der Täter, habe er selbst eine "fröhliche, sorgenfreie und liebevolle Kindheit" gehabt, sagt Marcel Reif. "Fröhlich und sorgenfrei - nicht zuletzt, das weiß ich heute, weil mein Vater schwieg." Es ist eine ganz andere Rede als die von Eva Szepesi, aber ebenso bewegend.

Reif ist Jahrgang 1949, er ist ein "Nachkriegswirtschaftswundersprößling", wie er selbst sagt. Es ist ein seltsamer Gegensatz, dass hier jemand steht und seinem Vater dafür dankt, dass der nie mit ihm über die Vergangenheit gesprochen hat - in einer Gedenkveranstaltung, bei der es genau darum geht: über die Vergangenheit zu sprechen. "Sprechen hält die Erinnerung wach", hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zum Auftakt der Gedenkstunde gesagt. "Wenn die Überlebenden sprechen, geben sie den Toten eine Stimme."

Marcel Reif stimmt ihr darin zu, sonst wäre er nicht hier. Aber er sagt auch: "Die Wahrheit war doch eindeutig genug. Ich hatte keine Großeltern, und ich wusste warum. Ein Onkel, eine Tante, eine Cousine waren geblieben. Alle anderen ermordet."

Der kuschelige Mantel des Schweigens

Erst nach dem Tod seines Vaters erzählte seine Mutter ihm, was dieser durchlebt hatte. "Hätte ich ihn fragen sollen, ihn fragen müssen, wäre es richtiger gewesen, besser, leichter, für ihn und für mich? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich gewiss. Ich bin der Letzte, der Allerletzte, dem es zusteht, darüber zu urteilen. Im Nachhinein sowieso. Viel zu gern hatte ich als junger Mann den warmen, kuscheligen Mantel seines Schweigens angenommen." Nicht einmal darüber, wie er einen kleinen Jungen gerettet hatte, sprach Reifs Vater mit ihm. Das erfuhr der Sportjournalist erst als Erwachsener, als der Gerettete ihn zufällig in Berlin traf und ansprach.

Leon Reif war nicht der Einzige, der jahrzehntelang schwieg. Für Eva Szepesi dauerte es fünfzig Jahre, bis sie über den Holocaust sprechen konnte. Marcel Reif erklärt das Schweigen seines Vaters so: "Es durfte nicht sein, dass auch noch seine Kinder von den furchtbaren Schatten heimgesucht, gequält werden, die seine Kindheit und Jugend verdunkelt, zerstört hatten. Wir sollten, wir durften nicht in jedem Postboten, Bäcker, in jedem Straßenbahnfahrer oder Lehrer einen möglichen Mörder unserer Großeltern vermuten."

Doch irgendwann sei ihm "beinahe schlagartig" klar geworden, "dass mein Vater ja doch gesprochen hatte", dass er ihm alles mitgegeben hatte, "was ihm wichtig war, was er gerettet hatte". All seine Erfahrungen habe sein Vater in den einen kurzen Satz gepackt: "Drei Worte nur, in dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse: 'Sei a mensch.' Sei ein Mensch." Es ist Reifs zentrale Botschaft, es ist die zentrale Botschaft dieses Tages. "Dein Schweigen, deine Lebensfreude trotz allem, deine ungebrochene Fähigkeit, uns so viel Liebe und Fürsorge zu geben, und dieser Satz, sei ein Mensch - dafür danke, Papa. Und ich bin stolz, dass ich meinen Söhnen und Enkeln, die da oben sitzen, dieses Vermächtnis ihres Groß- und Urgroßvaters habe weitergeben können." Auch Eva Szepesi hatte sich direkt an ihre Familie auf der Tribüne gewandt: "Euch gibt es, weil ich vor 79 Jahren, am 27. Januar 1945, von der Roten Armee als Zwölfjährige in Auschwitz-Birkenau befreit wurde."

Nicht alle Hände klatschen

Beide, Eva Szepesi und Marcel Reif, sprechen in ihren Reden über die Zunahme des Antisemitismus nach dem 7. Oktober, aber auch über die jüngsten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus - zwei Themen, die nicht unmittelbar verbunden sind, zumal der offene Hass auf Juden nach dem 7. Oktober häufig von Hamas-Sympathisanten ausging. Einen klaren Bezug gibt es dennoch - die Bedrohung der Gesellschaft durch Menschenfeinde. "Manches, was ich nach dem 7. Oktober, nach dem Hamas-Massaker an Israelis, auf Deutschlands Straßen und Plätzen hören und sehen musste, das hat mich entsetzt, und mein Vater muss sich im Grab umgedreht haben", sagt Marcel Reif. "Aber was da zuletzt zu hören und zu sehen war, die großen Demonstrationen der Aufrechten, das macht mir Hoffnung."

Eva Szepesi sagt, es erschrecke sie, dass rechtsextreme Parteien wieder gewählt werden. "Sie dürfen nicht so stark werden, dass unsere Demokratie gefährdet wird." Da klatscht selbst die AfD-Fraktion, zumindest in den vorderen Reihen, wo man weiß, wie wichtig Äußerlichkeiten sind. Es sind die Abgeordneten einer Partei, deren Ehrenvorsitzender den Nationalsozialismus als "Vogelschiss" der deutschen Geschichte bezeichnet hat; deren wahrscheinlich einflussreichstes Mitglied, der Thüringer Björn Höcke, eine Rhetorik verwendet, die klingt wie die Sprache der Nationalsozialisten. Sie hatten auch geklatscht, wenngleich teilweise erst nach kurzem Zögern, als Bärbel Bas sagte, es sei "unsere Verpflichtung, das Gebot des 'Nie wieder' mit gleicher Stärke weiterzugeben, von Generation zu Generation". Auch Eva Szepesi und Marcel Reif beziehen sich auf das "Nie wieder" - den Spruch, den man derzeit häufig auf Demonstrationen sieht und hört: Nie wieder ist jetzt. "'Nie wieder' ist mitnichten ein Appell", sagt Marcel Reif. "'Nie wieder' kann nur sein, darf nur sein, 'nie wieder' muss sein: gelebte, unverrückbare Wirklichkeit."

Nach beiden Reden gibt es vom ganzen Bundestag langen Beifall. Alle erheben sich, auch die Abgeordneten der AfD. Allerdings wird in ihren hinteren Reihen zwar gestanden. Aber nicht alle Hände klatschen.