Der Diesel hat Geburtstag Rudolfs zündende Idee wird 125 Jahre

25.02.2017, 18:13 Uhr

Der Diesel steht in der Kritik und dennoch gibt es ihn seit nunmehr 125 Jahren. Herzlichen Glückwunsch.

Nach dem VW-Dieselskandal steht der Selbstzünder in der Kritik. Von vielen wird ihm der Tod gewünscht, andere bekennen sich zu ihm. Vor genau 125 Jahren meldete Rudolf Diesel das Patent der "rationellen Kraftwärmemaschine" in Berlin an.

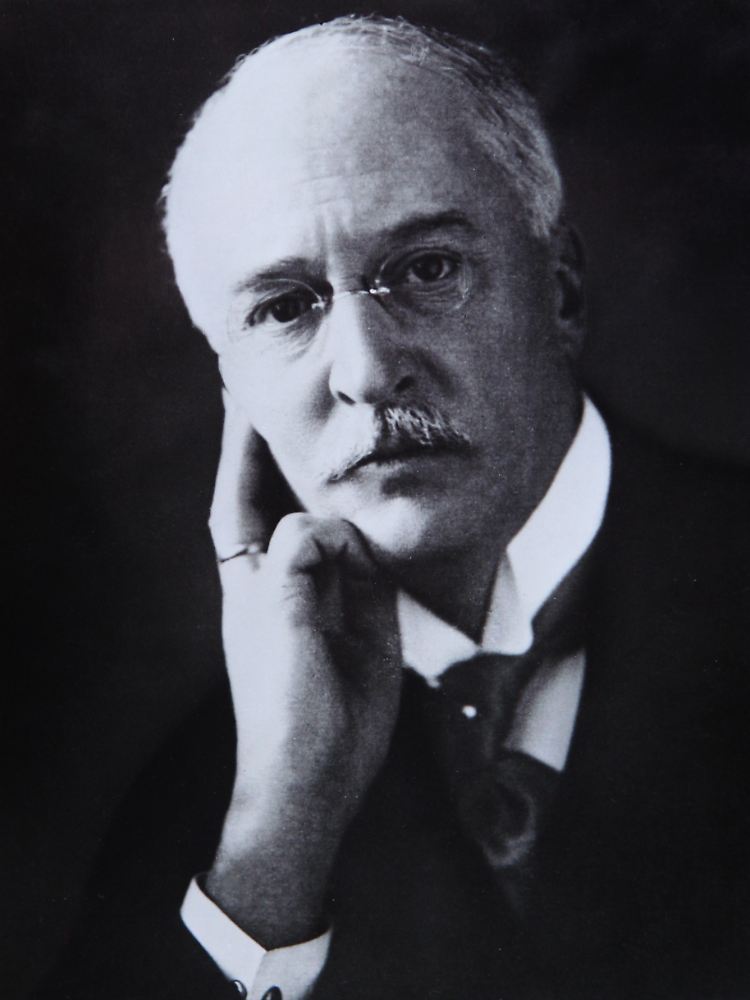

Auch wenn der Name Rudolf Christian Karl Diesels seit fast anderthalb Jahren immer wieder um das Wort "Skandal" ergänzt wird, ist die Leistung des Erfinders für die individuelle Mobilität und die internationale Transportwirtschaft immens. Vor genau 125 Jahren meldete er seine "Neue rationelle Kraftwärmemaschine" in Berlin zum Patent an und revolutionierte den Motorenbau.

Rudolf Christian Karl Diesel erlebte den Erfolg seiner Erfindung nicht mehr.

(Foto: picture alliance / DB MAN-Archiv)

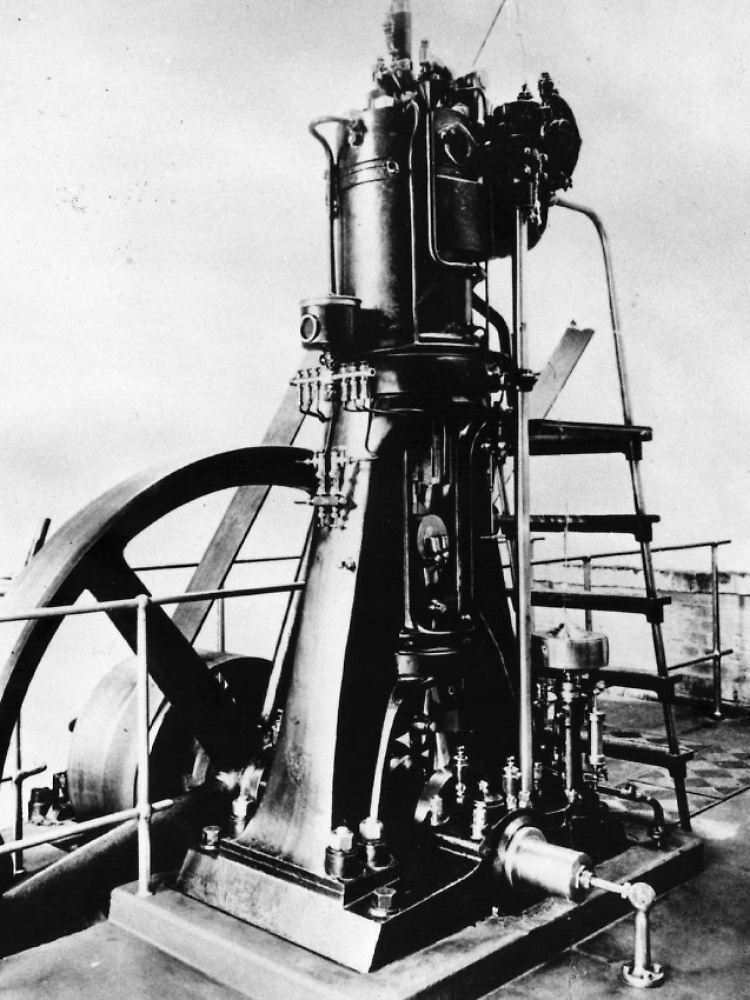

Diesels zentrale Idee für seinen Hubkolben-Verbrennungsmotor war der Verzicht auf einen extern herbei geführten Zündfunken. Seiner Theorie nach sollte die Explosion des Kraftstoffgemisches allein durch seine Kompression ausgelöst werden. So genial dies erschien, so skeptisch war die Fachwelt. Es wurde massiv in Frage gestellt, dass es ein Material geben könnte, das dem dafür nötigen und von Diesel bereits berechneten Druck würde standhalten können. In Heinrich von Buz, dem damaligen Generaldirektor der Maschinenfabrik Augsburg, fand Rudolf Diesel einen Förderer, der trotz der zahlreichen Rückschläge während der Entwicklungsphase zu ihm stand und gemeinsam mit dem Konstrukteur am 10. August 1893 den ersten aus eigener Kraft laufenden Prototypen bejubelte.

Als der in Paris geborene Diesel am 27. Februar 1892 für seine beim Kaiserlichen Patentamt das Schutzrecht beantragte, war der Motor nicht viel mehr als eine Idee. Es sollten noch rund anderthalb Jahre vergehen, bis die Maschine zum ersten Mal selbständig lief. Heute ist das Aggregat nicht nur aus dem Automobilverkehr nicht mehr wegzudenken, sondern ist unverzichtbarer Treibsatz globaler Wirtschaftsströme. Es treibt Lastwagen und Boote, Lokomotiven und Containerschiffe, ja sogar Flugzeuge an. Und kaum überraschend: Als Antrieb für Panzer und Marinefahrzeuge hat er auch eine militärische Bedeutung. Die könnte seinem Konstrukteur übrigens zum Verhängnis geworden sein.

War es heimtückischer Mord?

Obwohl sich der Erfinder nicht nur mit technischen Problemen, sondern auch mit Zweifeln an der Urheberschaft seiner selbstzündenden Idee herum schlagen musste, schien das Tor zu einer weltweiten Vermarktung seines Motors weit offen zu stehen. Schon 1898 wurden lizenzierte Motorenproduktionen in den USA und der Schweiz aufgenommen, zwei Jahre später in London die Diesel Engine Company gegründet. Das Jahr 1912 markiert den Bau des ersten hochseetüchtigen Diesel-Motorschiffs und der ersten Lokomotive mit diesem Antrieb.

Zur gleichen Zeit wurde im kaiserlichen Deutschland die beginnende internationale Verbreitung des dieselschen Konstruktionsprinzips mit wachsendem Argwohn betrachtet. Die Großmachtfantasien Wilhelms II. gingen einher mit der Befürchtung seiner Generalität, der für militärische Einsätze vielfältiger Art geeignete Antrieb könnte potenziellen Kriegsgegnern in die Hände fallen. Aus dieser Konstellation speist sich die Vermutung, Rudolf Diesel sei am 29. September 1913 auf der Überfahrt ins englische Harwich einem Mordkomplott zum Opfer gefallen. Handfeste Belege dafür gibt es nicht, doch auch die Selbstmord-Theorie scheint nicht schlüssig.

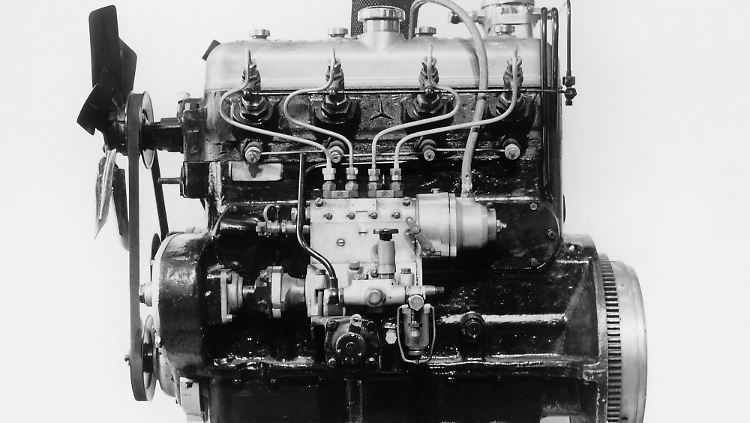

Die weltweite Verbreitung des nach ihm benannten Selbstzünder-Motors konnte das frühe Ableben Rudolf Diesels aber nicht mehr verhindern. Schon im ersten Weltkrieg wurden U-Boote damit ausgerüstet, der erste Diesel-Lastwagen datiert von 1923. Allerdings dauerte es noch weitere 13 Jahre, bis der Motor Eingang in die Serien-Produktion von Personenwagen fand. Auf der internationalen Automobil- und Motorrad-Ausstellung in Berlin 1936 erlebte das Publikum die Premiere des Mercedes-Benz 260 D.

Mega-Motor. Mehr als 25.000 Litern Hubraum

Die Effizienz und Haltbarkeit des Aggregats galten schnell als bewiesen, dennoch ließ der Durchbruch auf dem Pkw-Markt auf sich warten. Für Attribute wie "spritzig" oder "dynamisch" schien die Fahrt in einem Diesel-Auto nicht tauglich, vielmehr wurde die Beförderung mit Behäbigkeit assoziiert. Auch das "Nageln", das typische Verbrennungsgeräusch des Diesel-Saugmotors, trug nicht zu seiner Reputation bei. Es erinnerte viele an landwirtschaftliche Maschinen und Lastwagen. Dass der genügsame Treibsatz auch mit anderen Raffinerie-Produkten wie Heizöl, ja sogar mit Oliven- oder Rapsöl betrieben werden konnte, machte die Situation nicht besser.

Währenddessen ging die Entwicklung auf anderen Mobilitätsfeldern mit Riesenschritten voran. Die Entwicklung immer größerer Frachtschiffe ließ auch die dafür nötigen Motoren wachsen. Als größter jemals gebauter Dieselmotor gilt der "Wärtsilä-Sulzer RTA96-C". Verteilt auf 14 Zylinder hat der Zweitakter einen Hubraum von 25.480 Litern und erreicht eine Leistung von fast 109.000 PS. Die Kurbelwelle dreht sich nur 102mal pro Minute und das maximale Drehmoment beträgt fast 7,6 Millionen Newtonmeter. Containerschiffe mit solch haushohen Mega-Motoren sind heute das Rückgrat der Weltwirtschaft. Auch in der Luft schrieb Diesels Motor Geschichte: Am 14. August 2004 überquerte das von Diamond Aircraft entwickelte viersitzige Flugzeug DA-42 Twin Star den Atlantik – angetrieben von zwei Turbodieselmotoren.

Le Mans: Mit Ölbrenner zum Sieg

Die Befüllung der Zylinder mit komprimierter Luft mittels Turbolader verhalf dem Dieselmotor auf dem Pkw-Sektor schließlich zum Durchbruch. Wieder war es Mercedes, die mit dem Modell 300 SD einen Meilenstein setzten. Nach diesem ersten Turbodiesel-Pkw ging es Schlag auf Schlag: Auf den vom Abgasstrom angetriebenen Verdichter folgte die Kraftstoff-Direkteinspritzung, was einen weiteren Leistungsschub zur Folge hatte. Zwar stellte Fiat die erste Kombination dieser Art auf die Räder, doch Audi trieb die Entwicklung unter dem Kürzel "TDI" weiter massiv voran.

Letzte Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Ölbrenners zerstreute sein Einsatz im Motorsport: Im Jahr 2006 gewann mit dem Audi R10 TDI erstmal ein Rennwagen mit Dieselmotor das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Die Daten des Zwölfzylinders: 650 PS und 1100 Newtonmeter Drehmoment. Als mitverantwortlich für den Sieg erwies sich die Effizienz des Antriebs. Der Audi war zwar nicht signifikant schneller als die Konkurrenz, musste aber viel seltener nachtanken. Und obwohl sich der ehemalige Vorstandsvorsitzende Wendelin Wiedeking lange dagegen wehrte, sind Dieselmotoren in Porsche-Autos heute eine Selbstverständlichkeit.

Wachsendes Umweltbewusstsein und die damit einher gehende Verschärfung der Abgas-Gesetzgebung warf einen Schatten auf Rudolf Diesels geniale Erfindung. Die bei der Verbrennung entstehenden Stickoxide bedürfen einer aufwändigen Nachbehandlung, was die Konstruktion zulassungsfähiger Pkw-Motoren immer teurer macht. Dieser Kostendruck war es nach heutiger Erkenntnis, der bei VW Verantwortliche zu unlauteren Mitteln greifen ließ. Welche Milliarden-Summe der Konzern letztlich zur Bedienung von Kundenansprüchen und Beseitigung des Imageschadens aufwenden muss, steht dahin. Eines aber ist sicher: Auch betrügerische Manipulationen werden Diesels Motor nicht den Garaus machen. Höchstens noch bessere Erfindungen.

Quelle: ntv.de