Extrem-Kletterer am Roraima "Wahnsinn, was habe ich für ein Glück"

04.05.2013, 10:23 Uhr

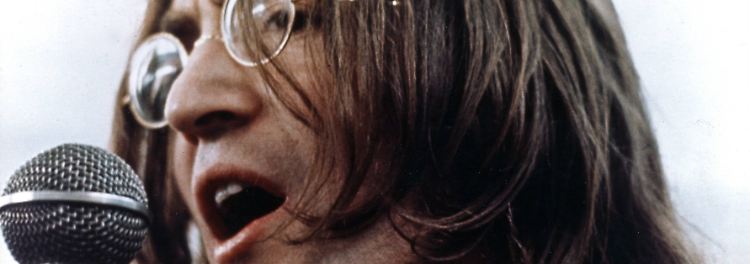

An der Schlüsselstelle: Stefan Glowacz.

(Foto: Klaus Fengler)

Er ist zurück aus dem Dschungel: Entspannt sitzt Stefan Glowacz im Foyer der Berliner Kulturbrauerei. Hinter ihm im Kinosaal staunt der Botschafter von Venezuela, was drei deutsche Profi-Bergsteiger im Süden seiner Heimat erleben. Mit n-tv.de spricht der Abenteurer über den Tod, das Risiko und wahren Reichtum - und über den neuen Film "Jäger des Augenblicks".

n-tv.de: "Ein Abenteuer am Mount Roraima" handelt von drei Extremsportlern und ihren Versuchen, einen abgelegenen Tafelberg im Dschungel Südamerikas zu besteigen. Handelt es sich dabei um einen Kletterfilm für Fans oder um einen Dokumentarfilm über eine Expedition ins Ungewisse?

Stefan Glowacz: Nein, dieser Film geht weit über einen normalen Kletternfilm oder einen Abenteuerfilm hinaus, allein schon durch die Umstände, durch den Tod von Kurt Albert, und dass wir bei der ersten Expedition gescheitert sind. Wir blenden nichts aus. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, alles, was geschehen ist, in den Film zu integrieren - weil wir überzeugt sind, dass wir es zeigen müssen.

Das heißt, es gab auch Zweifel?

Wir haben uns natürlich lange überlegt, ob wir das Schicksal von Kurt Albert, den tödlichen Absturz, auch im Film thematisieren sollen. Letztendlich war es ja die Frage, wie das tatsächlich eingebaut werden kann. Das muss sehr feinfühlig geschehen. Und das ist dem Filmemacher Philipp Manderla absolut gelungen. So können wir das komplett unterschreiben.

Kurt Albert, der Begründer des Rotpunkt-Kletterns, kam nach dem ersten Teil der Expedition bei einem tragischen Kletterunfall zu Hause in Deutschland ums Leben. Für einen Film, den ein Energiedrinkhersteller finanziert, ist der Tod eines Teammitglieds ein außergewöhnlich ernstes Thema, oder?

Es ist einfach die Kehrseite der Medaille: Wir suchen zwar immer die schönen Momente beim Klettern, aber wir wissen auch, dass der kleinste Fehler tödliche Folgen haben kann. Und das muss man dann einfach auch darstellen. Man kann nicht immer nur große Helden stilisieren. Man muss auch zeigen, dass man scheitern kann, dass man Fehler macht. Wir wollten zeigen, wie wir mit diesen Fehlern umgehen. Jeder für sich selber.

Die ursprüngliche Seilschaft für den Mount Roraima bestand aus Kurt Albert, Holger Heuber und dir. Wie bist du persönlich mit diesem plötzlichen Verlust umgegangen?

Mit dieser Trauer um Kurt Albert, - wir hatten da … Holger ging anders mit diesem Tod um als ich. Das wird im Film sehr schön dargestellt. Und darum ist es für mich eigentlich auch kein Kletterfilm, kein Abenteuerfilm, sondern eine Metapher des Lebens.

Holger Heuber musste nach einem schweren Gleitschirmunfall das Gehen neu lernen, bevor er mit euch nach Südamerika aufbrechen konnte. Wie stehst du selbst zum Risiko, zur Todesgefahr?

Früher war ich da recht unbedarft. Als Jugendlicher bin auch sehr viel Free Solo geklettert, also ohne Seil. Ich habe das einfach brutal provoziert, weil ich dachte, ich bin besser als alle anderen, vor allem wenn ich unterhalb meines Leistungsniveaus klettere. Ich dachte, da habe ich alles im Griff. Das hat sich als Trugschluss herausgestellt.

Wie kam das?

Ich bin einmal aus acht Metern Höhe auf den Boden zurückgestürzt und habe mich dabei schwer verletzt. Da habe ich gemerkt, dass auch ich nicht in den Felsen hineinschauen kann. Ich kann zum Beispiel nicht wissen, ob der Griff wirklich hält oder nicht. In meinem Fall ist ein Griff ausgebrochen, an dem ich gerade mit beiden Händen hing. Ich hatte ihn für hundertprozentig sicher gehalten. Das hat mir eine andere Einstellung zum Risiko vermittelt.

Was hat sich dadurch geändert?

Seit diesem Augenblick klettere ich eigentlich keinen Meter mehr ungesichert. Eigentlich liegt hier ja die Faszination beim Klettern oder bei allen Extremsportarten: Zu wissen, dass immer ein latentes Risiko besteht. Du weißt aber auch, dass du dieses Risiko beherrschbar machen kannst, wenn du die entsprechenden Vorkehrungsmaßnahmen triffst und entsprechend trainiert bist. Das ist die Faszination: Du kannst dieses Risiko beherrschbar machen.

Warum geht ihr überhaupt dieses Risiko ein?

Wir gehen zum Bergsteigen, wir gehen zum Klettern, wir gehen auf diese Expeditionen, und wissen dabei, dass das mit sehr viel Risiko verbunden ist. Aber genau darin liegt auch der Reiz und die Faszination beim Klettern: Die Tatsache, dass dieses Risiko da ist und dass du die Aufgabe hast, es beherrschbar zu machen. Darin liegt die Kunst - das Risiko zu erkennen und dann entsprechende Maßnahmen zu installieren, die dich in die Lage versetzen, mit dem Risiko umgehen zu können.

Wie gehst du dabei vor?

Wir sind eigentlich die ganze Zeit am Kalkulieren. Wir versuchen, immer zwei, drei Schritte vorauszudenken, wie ein Schachspieler, um zu sehen, wo die Gefahrenpotenziale sind, die wir vielleicht noch nicht erkannt haben. Auf was müssen wir unbedingt aufpassen? Gibt es einen Plan B, um dieses Risiko zu umgehen? Sind wir bereit, dieses Risiko in Kauf zu nehmen? Oder ist hier der Zeitpunkt gekommen, die Expedition abzubrechen? Es gibt nur diese drei Möglichkeiten.

Den ersten Versuch am Mount Roraima musstet ihr dann ja tatsächlich abbrechen. Damals wart ihr noch zu dritt. Das Scheitern, der Schicksalschlag und schließlich der erneute Aufbruch bekommen im Film viel Raum - warum?

Wir wollen zeigen, dass Scheitern ein logischer Bestandteil von solchen Expeditionen ist - von sämtlichen Unternehmungen, die in Grenzbereichen angesiedelt sind. Letztendlich bringen uns jedoch genau diese Grenzbereiche weiter. Das gilt auch für alle, die sich vielleicht sagen "ach, das muss ich ja nicht machen" oder "ich werde nie auf eine solche Expedition gehen". Es ist einfach immer faszinierend, zu sehen, zu welchen Leistungen der Mensch in der Lage ist. Wir versuchen immer, so ein Unternehmen so professionell wie möglich vorzubereiten. Trotzdem kann es aber passieren, dass wir Fehler in der Umsetzung machen und scheitern. Dann heißt es okay, wir müssen hier abbrechen, sonst wird es einfach zu gefährlich. Dann heißt es, wir müssen umkehren, wir setzen noch einmal neu an. Und das ist die wesentliche Botschaft, die im Scheitern liegt: Es geht nicht darum, einfach festzustellen: "Das wars. Feierabend. Aus, Schluss, fertig!" Es geht darum zu sagen: "Nein, wir haben Fehler gemacht, und es gibt Erkenntnisse, die wir aus diesen Fehlern ziehen können."

Ist das eine Faustregel für den Alltag?

Letztendlich lernen wir mehr aus Fehlern als aus dem Erfolg. Es geht einfach darum, das auch zu erkennen und das dann auch zu akzeptieren. Wir müssen lernen, Fehler zu akzeptieren, generell in unserem Leben. Denn oft beinhalten diese Fehler auch wertvolle Informationen, die uns helfen, die weitere Vorgehensweise neu auszurichten. Man sagt ja auch: Jedes Kind muss Erfahrungen sammeln und auf die heiße Herdplatte fassen, damit es weiß, dass sie heiß ist. Das verfolgt uns doch unser ganzes Leben lang. Wir können uns doch nicht einbilden, dass wir jetzt wissen, wie das Leben geht, nur weil wir erwachsen sind. Das ist ein ständiger Prozess, das auszuprobieren, Fehler zu machen, und unser Leben aufgrund dieser Erkenntnisse neu auszurichten. Und ich finde, dass ist das, was in diesem Film einfach sehr schön dargestellt wird, komprimiert in 102 Minuten.

Am Mount Roraima beschreibst du dich selbst als "Jäger des Augenblicks". Welcher Augenblick ist dir in der Rückschau am wertvollsten?

Das Leben besteht aus Augenblicken, davon bin ich überzeugt. Wir erinnern uns immer an die intensiven Momente. Wenn man mit Freunden zusammenkommt, und einer fragt: "Kannst du dich noch erinnern?", dann erinnern wir uns an Augenblicke und nicht an eine Banalität oder eine ganz normale Alltagssituation. Wir haben diese intensiven Momente vor Augen, die sehr positiv beladen sein können, aber auch sehr negativ. Es geht um die Intensität der Augenblicke. Bei einer Expedition suchen wir innerhalb des Zeitfensters, das uns zur Verfügung steht, die Intensität der Augenblicke. Und wie die dann letztendlich aussehen, das schreibt dann das Leben. Wir sind immer auf der Suche nach diesen Augenblicken, auch wenn sie teilweise nur Sekundenbruchteile dauern. Wenn du dann da oben auf diesem Biwakband sitzt und in die Landschaft schaust, denkst du dir: "Wahnsinn, was habe ich für ein Glück hier zu sein!" – und auch hier wieder wegkommen zu dürfen. Und diesen Augenblick wirst du nie mehr in deinem Leben vergessen, weil du so bei dir bist, weil es so grandios ist, diese Landschaft, diese Eindrücke. Für uns sind diese Augenblicke der wahre Reichtum des Lebens.

Mit Kurt Albert und dir ist das Sportklettern groß geworden. Mittlerweile gibt es in fast jeder größeren deutschen Stadt eine Kletterhalle. Sogar die Zulassung als olympische Disziplin wird ernsthaft diskutiert. Wo steht Klettern heute?

Da muss man erst einmal trennen: Ich bin schon Teil der Generation nach Kurt Albert und Wolfgang Güllich. Die haben das Klettern – diesen rebellischen Freiklettergedanken – Anfang der 70er-Jahre in Deutschland populär gemacht. Ich bin eigentlich die nächste Generation, die mehr oder weniger für das leistungsorientierte Klettern stand. Den ersten Sportkletterwettbewerb 1985 habe ich gewinnen können. Dadurch wurde ich zum Frontmann einer neuen Generation. In gewisser Weise habe ich so natürlich auch dem Klettersport neue Impulse verliehen. Denn erst durch diese Wettbewerbe entstanden dann ja diese künstlichen Kletteranlagen, die man heute in jeder Stadt sieht. Dadurch konnte sich das Klettern nicht nur als alpinistische Disziplin weiterentwickeln, sondern zu einer Fitnesssportart werden. Heutzutage ist Klettern ein Fitnesssport. Die Leute gehen in eine Kletter- oder Boulderhalle, weil sie nicht in den Kraftraum wollen, um dort irgendwelche Gewichte zu stemmen oder Aerobic-Kurse zu besuchen. Sie machen sich fit beim Klettern. Das ist einfach ein ganzheitlicher Ansatz, und das finde ich super. Ich denke, das Klettern ist in der Breite angekommen. Es ist kein Trendsport mehr, schon lange nicht mehr.

Ist Sportklettern reif für Olympia?

Ich weiß nicht, ob Klettern zu einer olympischen Disziplin taugt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht Bouldern, aber definitiv nicht das, was die Verbände im Kopf haben: Parallel-Speedklettern ist völliger Blödsinn. Das hat eigentlich mit dieser Kreativität, die Klettern eigentlich auch ausdrückt und beinhaltet, überhaupt nichts zu tun. Das ist dann wieder reduziert auf Mann gegen Mann, irgendwie dumpf eine Wand hochrasen an einer viel zu leichten Route. Das, wovon das Klettern eigentlich lebt, diese Kreativität, auch diese Athletik – alles, was damit verbunden ist – das wird in dieser Form gar nicht dargestellt. Zumindest für mich ist das von vorneherein eine Totgeburt.

Du kletterst seit du 15 bist, hast mit "Red Chili" eine eigene Firma für Kletterbedarf gegründet und zählst zu den ganz großen Namen der internationalen Kletterszene. Wie hat sich Klettern in den vergangenen Jahren verändert?

Rasend! Klettern hat sich unglaublich entwickelt. Dabei sind die Regeln immer noch die gleichen wie in den Siebzigern: Außerhalb des Wettkampfes beruht alles auf Ehrlichkeit, und das ist großartig. Jeder sagt, wie er es gemacht hat, und es gibt keinen, der kontrollieren muss. Für eine Erstbegehung brauchst du keine Funktionäre. Leute wie Adam Ondra – momentan einer der besten, oder vielleicht der beste Sportkletterer der Welt – erklären, sie haben diese oder jene Tour gemacht, und die Welt glaubt es ihnen. Sie sind einfach über jeden Zweifel erhaben und absolut vertrauenswürdig. Eigentlich ist es fast unglaublich: Klettern ist ein Sport, der eine der größten menschlichen Tugenden, die Ehrlichkeit, einfach so zum Grundprinzip macht. Die Glaubwürdigkeit beruht auf der Ehrlichkeit der Protagonisten, und das ist einmalig. Da kenne ich keine andere Sportart.

Die großen Gipfel sind alle bestiegen. Wie wird sich das Klettern weiterentwicken?

Ich denke, dass meine und die nachfolgende Klettergeneration erst einmal wieder zu Entdeckern werden muss, um das verborgene Potenzial auf der Landkarte, die letzten weißen Flecken, für uns Kletterer erschließen zu können. Das wird immer schwieriger. Denn so viele weiße Flecken gibt es nicht mehr. Ich denke mal, dass wir relativ genau wissen, wo für uns Kletterer noch großes Potenzial verborgen ist. Bei Expeditionen sind das sicherlich die arktischen Regionen. Vor allem in Grönland gibt es noch wahnsinnig viel Potenzial. Die richtig weißen Flecken jedoch, bei denen man vielleicht nur vom Hörensagen weiß, dass es da irgendwelche Felsen geben soll, die werden rar. Ich muss ehrlich sagen, ich bin glücklich, dass ich noch in einer Generation gehöre, in der ich noch zu einem Entdecker werden kann. Es dauert nicht mehr lang, und dann kennen wir die ganze Welt, dann kennen wir jeden Winkel dieser Erde. Und dann wird sich das Klettern auch neu definieren müssen. Irgendwann einmal, vielleicht in 50 oder 100 Jahren, wird es keine Felsen ohne irgendwelche Kletterrouten geben.

Die erste Rotpunktbegehung stammt aus dem Jahr 1975. Kurt Albert markierte damals im fränkischen Streitberg eine Route im UIAA-Schwierigkeitsgrad VI+. Am Mount Roraima klettert ihr Schwierigkeiten im Bereich IX bis X. Was meinst du: Wird es irgendwann eine XIII, XIV oder XV geben?

Das ist absolut denkbar. Wir haben uns auch nicht vorzustellen gewagt, was heute bereits möglich ist. Was Sportler wie Adam Ondra oder Chris Sharma heute klettern, hätten wir damals für unmöglich gehalten. Auch die Geschwindigkeit: Die klettern heute den oberen XI. Schwierigkeitsgrad auf Anhieb – auf Anhieb! Da ist einfach unglaublich. Und darum bin ich der Meinung, Klettern beinhaltet auch nach wie vor wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir sind gerade erst beim 12. Schwierigkeitsgrad angekommen. Es wird irgendwann einmal die Zeit kommen, wo man den 12. Schwierigkeitsgrad auch im Himalaya klettert auf vielleicht sechs-, sieben- oder achttausend Metern Höhe. Da liegt noch ganz viel Perspektive vor den nachfolgenden Klettergenerationen. Sie werden das Klettern für sich neu interpretieren und auch neue Möglichkeiten suchen, um das immer noch eine Stufe weiterzubringen. Das obliegt eigentlich der Phantasie und der Kreativität eines jeden einzelnen, der da vorne mit dabei ist. Und genau das ist ja auch das Schöne am Klettern: Es ist nicht eingezwängt in ein Korsett, sondern jeder interpretiert das für sich frei.

Im Film spielt auch der Weg zum Berg eine große Rolle. Ist der Zustieg bei "fair means" hier auch ein Beispiel für nachfolgende Expeditionen?

Ja, für Holger, Kurt Albert und mich war das eine Interpretation des modernen Expeditionsbergsteigens, und das ist es auch heute noch. Früher haben die großen Entdecker alles ausgeschöpft, was an technischen Möglichkeiten zur Verfügung stand. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten: Wir können uns rein theoretisch an jedem Punkt dieser Erde absetzen lassen und auch wieder abholen lassen. Das ist nur eine Frage der Logistik und der Finanzierung. Es gibt keinen Ort, zu dem du dich nicht hinbringen lassen kannst. Damit muss man sich die Frage stellen, wie sich das Abenteurertum weiterentwickeln kann. Diese Entwicklung liegt sicher nicht darin, dass wir alle Möglichkeiten einfach ausschöpfen – auch wenn es manchmal ein Abenteuer auch für sich kann, so etwas finanziert zu bekommen. Aber, das allein hat keinen Wert. Es geht für uns eher darum zu reduzieren. Wir wollten uns auf die eigene körperliche und mentale Leistungsfähigkeit konzentrieren, weil nur darin – in diesem Verzicht – liegt der eigentliche Fortschritt.

Ein Thema des Films ist das Altern. Für aktive Extremsportler seid ihr tatsächlich ungewöhnlich: Du bist Jahrgang 1965, Holger Heuber ist drei Jahre älter, und Kurt Albert ging mit 56 Jahren mit auf Bigwall-Expedition. An einer Stelle im Film fragt sich deine Frau, was aus dir wird, wenn du einmal nicht mehr klettern kannst. Was meinst du?

Ich habe so viele Ziele im Kopf, dass ich wahrscheinlich klettern werde, solange ich das körperlich irgendwie schaffe. Ich finde es einfach so faszinierend, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad. Aber ich muss auch ehrlich sagen: Mit diesem Film bin ich an einem bestimmten Punkt angekommen. "Jäger des Augenblicks" ist für mich auch ein Statement. Das, was ich in den letzten Jahren alles erleben durfte, das ist so wertvoll, dass ich selbst dann dankbar und demütig wäre, wenn ich jetzt mein Leben aufgrund einer Verletzung komplett verändern müsste. Schließlich konnte ich bis jetzt über einen so langen Zeitraum genau so leben, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Jeder Tag, den ich noch weiterhin so leben kann, der ist für mich wie ein Geschenk. So gehe ich an die Sache heran. Ich hadere auch nicht mit mir, wenn es mal so weit ist. Ich glaube, dass ich das dann akzeptieren kann. Also, ich glaube es – wie es dann tatsächlich aussieht, das werde ich dann sehen. Ich denke sehr viel darüber nach. Es wäre aber der falsche Ansatz zu denken, dass es die totale Katastrophe wäre. Nein, überhaupt nicht.

Mit Stefan Glowacz sprach Martin Morcinek

Quelle: ntv.de