Bilderserien

Schön wär's aber dochAutos, die so nie gebaut werden

06.11.2013, 09:50 Uhr

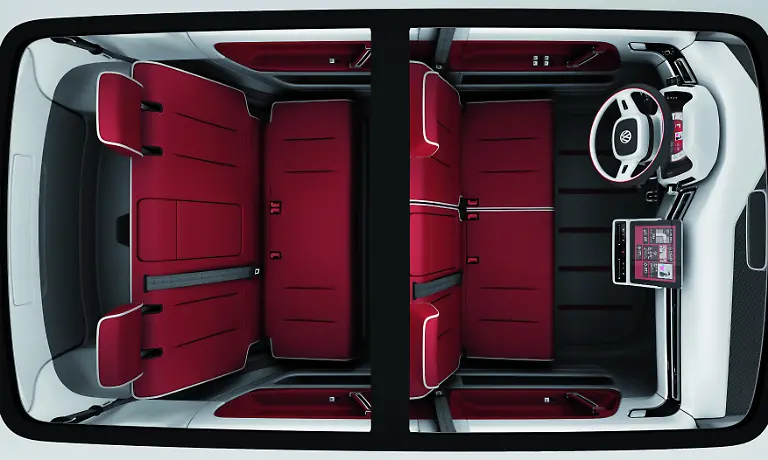

Alle Jahre wieder präsentieren Autobauer auf Messen futuristische Fahrzeuge: Designstudien, die die nächste Modellgeneration ankündigen oder nur Aufmerksamkeit erregen sollen. Während man beim Betrachten mancher Modelle wünscht, dass sie sofort auf den Markt kommen, betet man bei anderen zu Gott, dass sie nie erscheinen mögen.