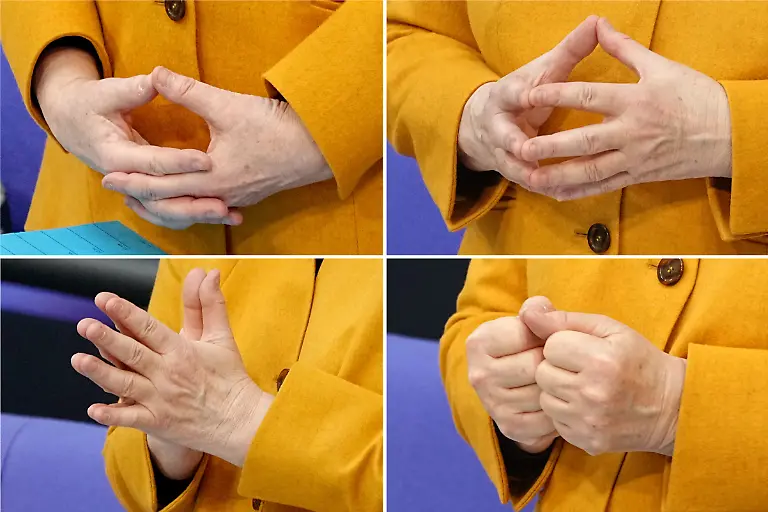

Bilderserien

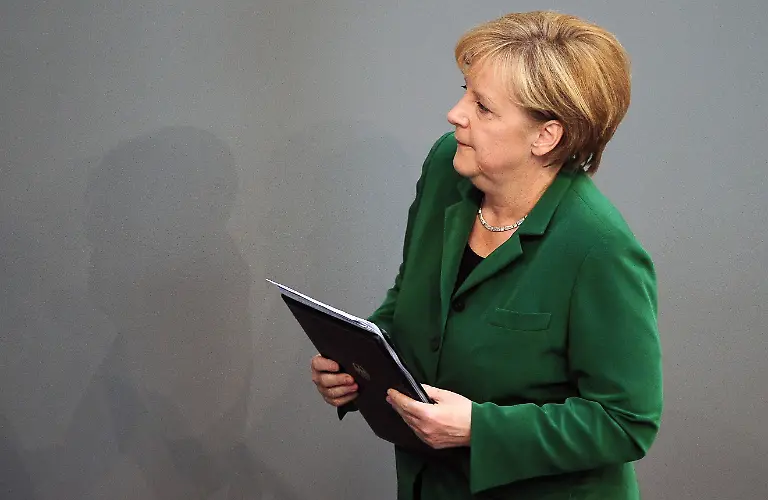

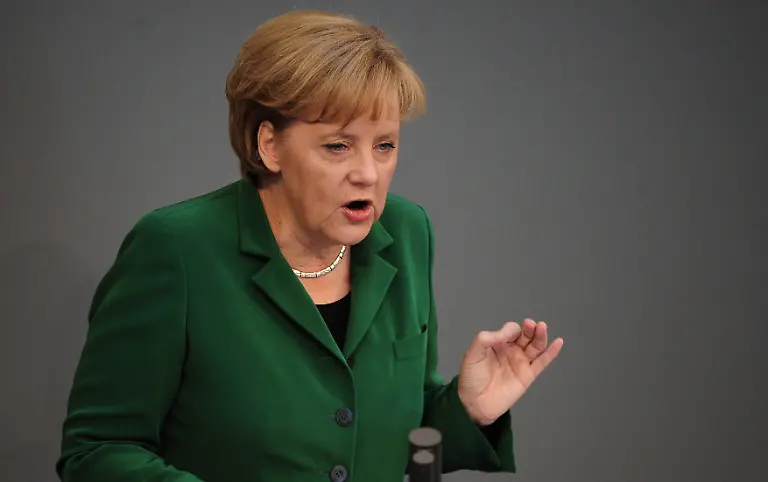

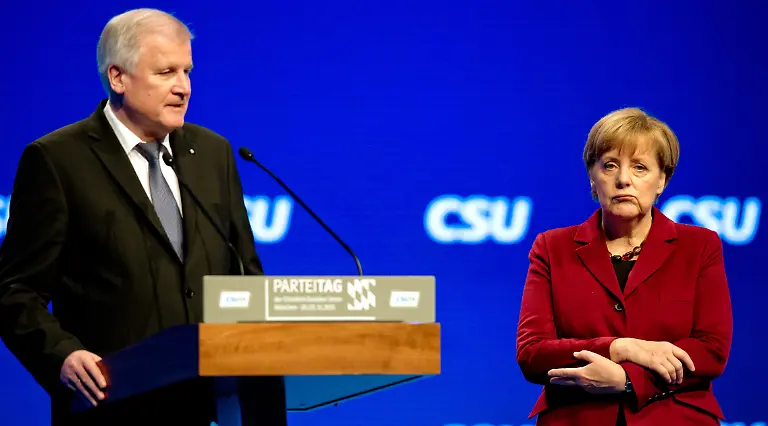

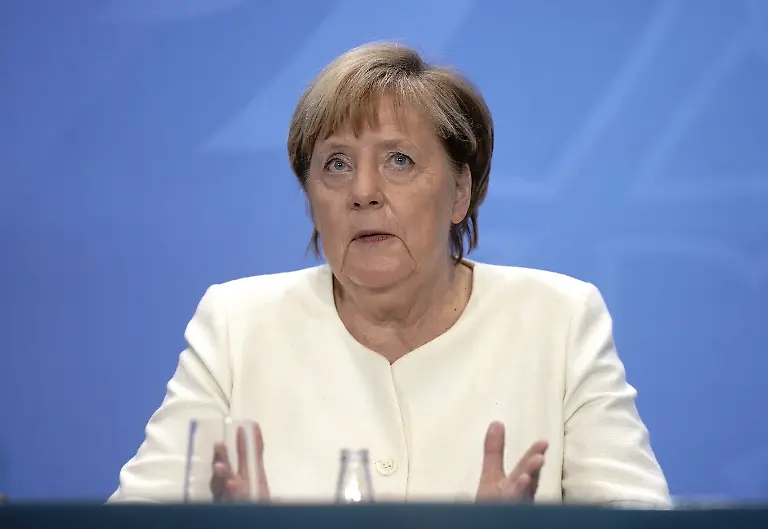

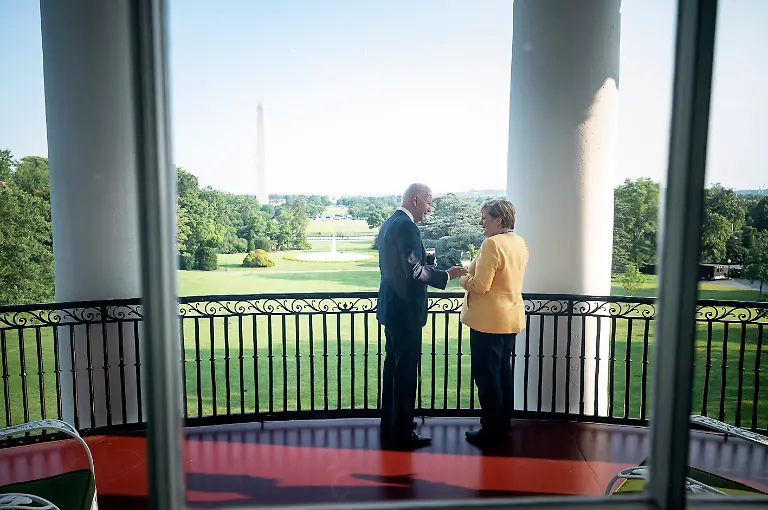

Machtwechsel nach 16 JahrenDas Ende der Ära Angela Merkel

08.12.2021, 07:50 Uhr

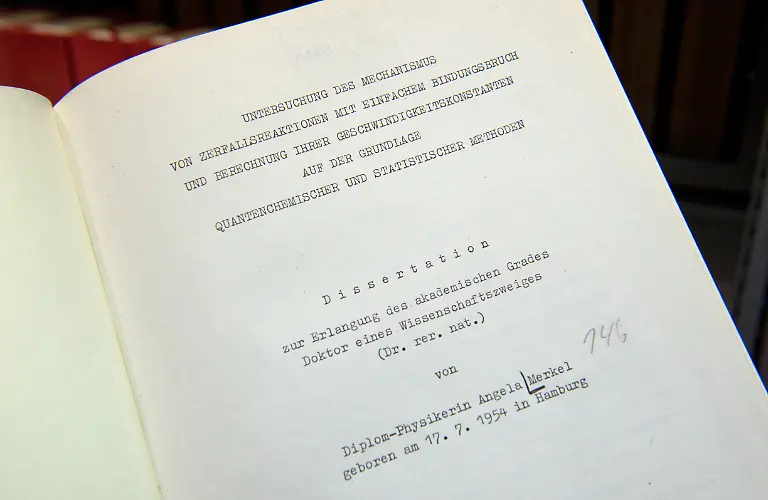

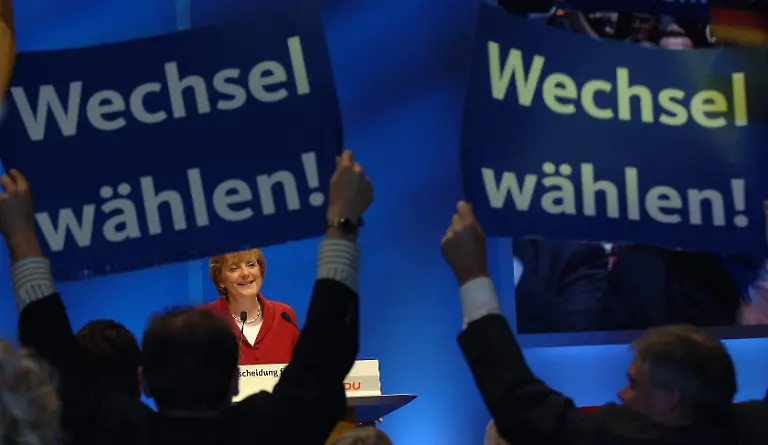

Olaf Scholz wird zum Kanzler gewählt, die Amtszeit von Angela Merkel geht zu Ende. Um ein Haar hätte sie länger regiert als alle anderen Bundeskanzler vor ihr. Ein Rückblick auf eine dennoch bemerkenswerte Kanzlerschaft in Bildern und Daten.