Bilderserien

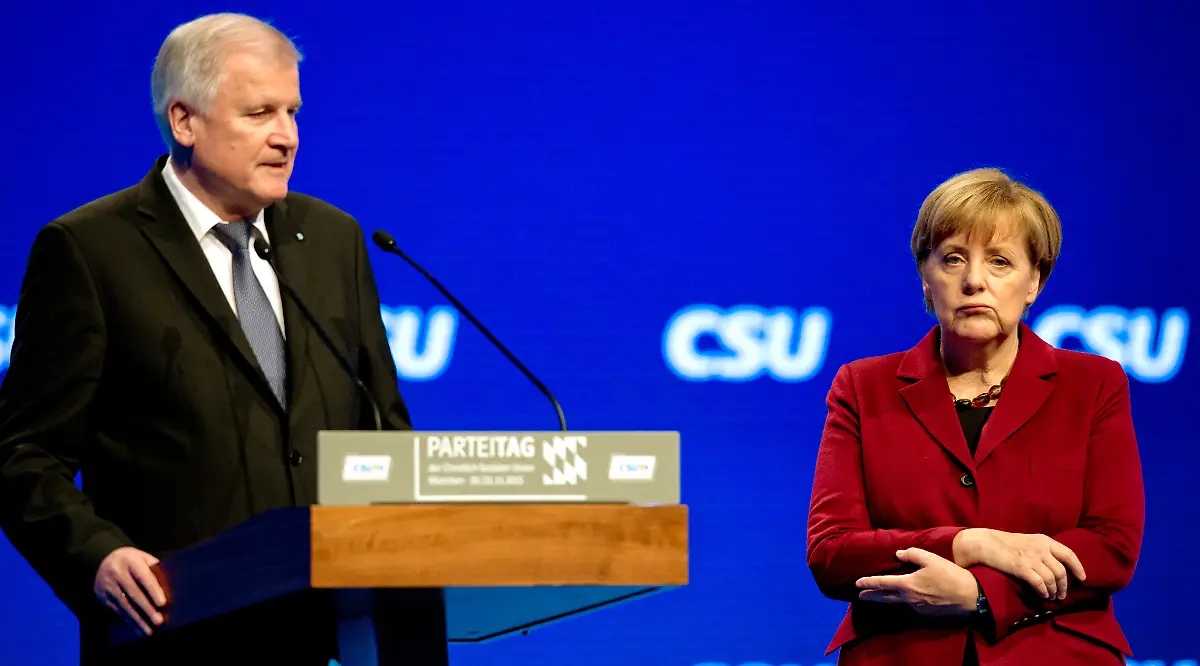

"Wir schaffen das"Ein Satz, der Deutschland verändert hat

31.08.2020, 06:48 Uhr

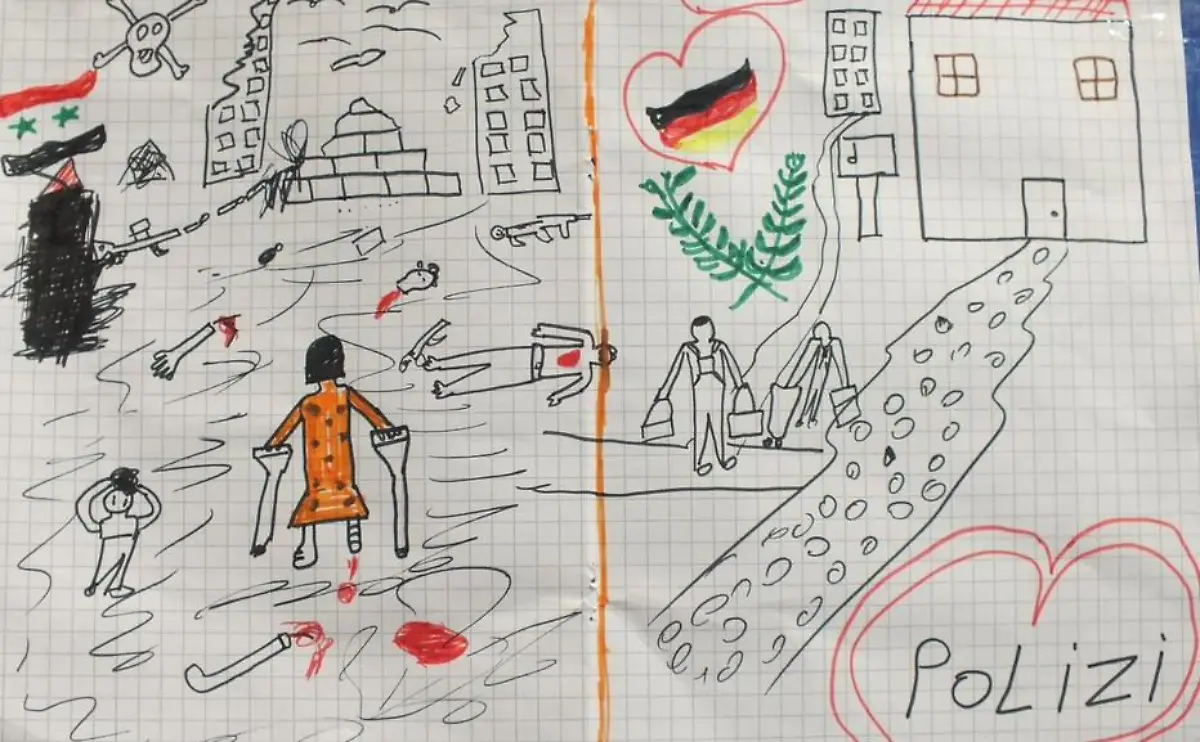

Als sich 2015 Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien auf den Weg nach Deutschland machen, prägt ein Satz von Merkel die Debatte um Zuwanderung: "Wir schaffen das". Die Geschichte eines Zitats nacherzählt in Bildern.