Bilderserien

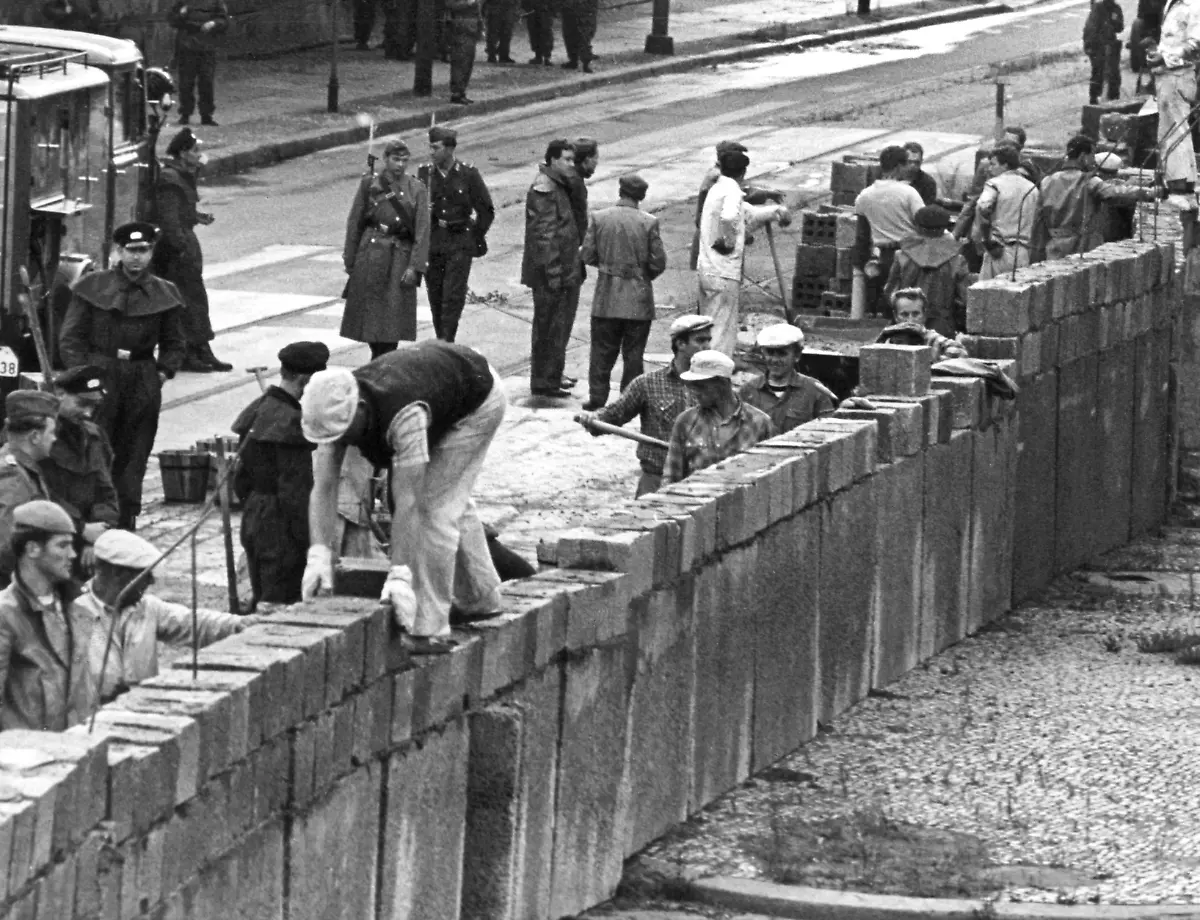

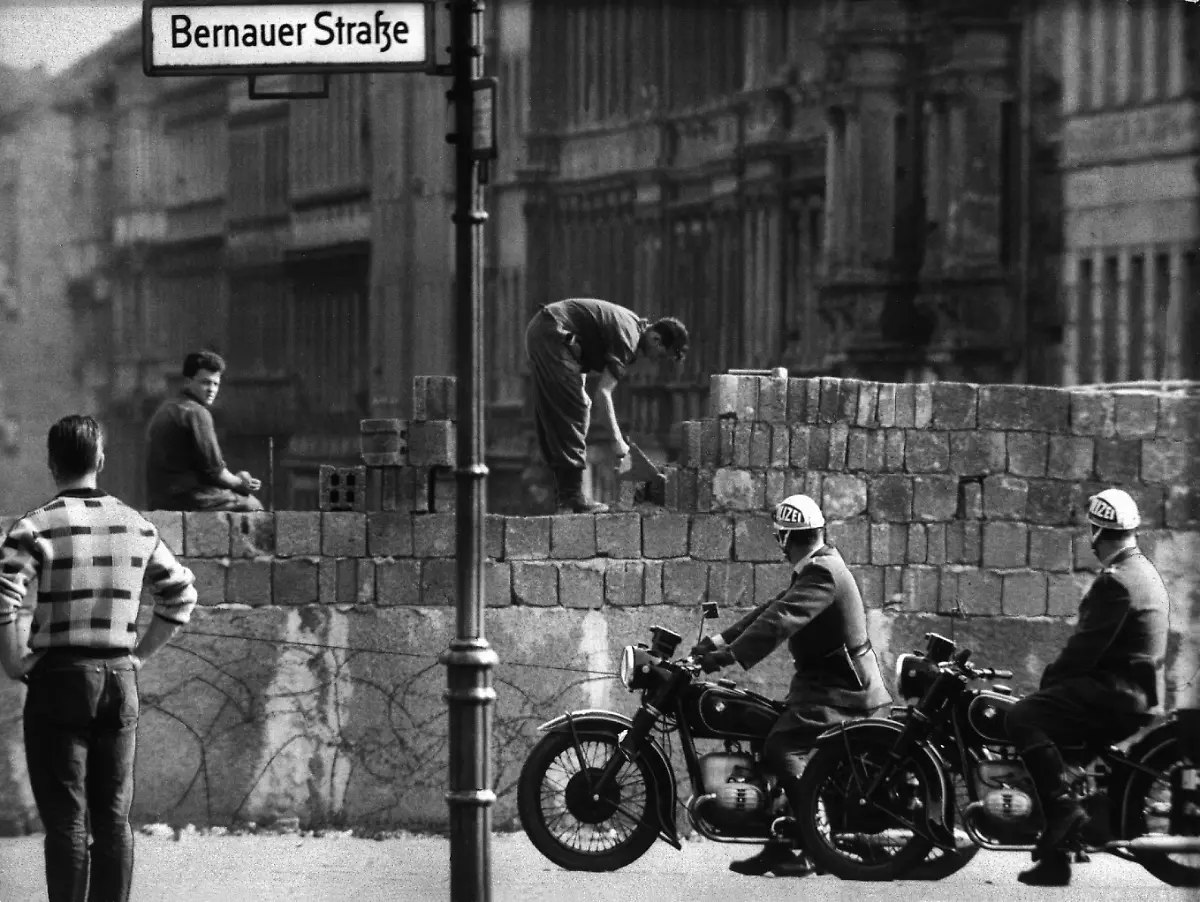

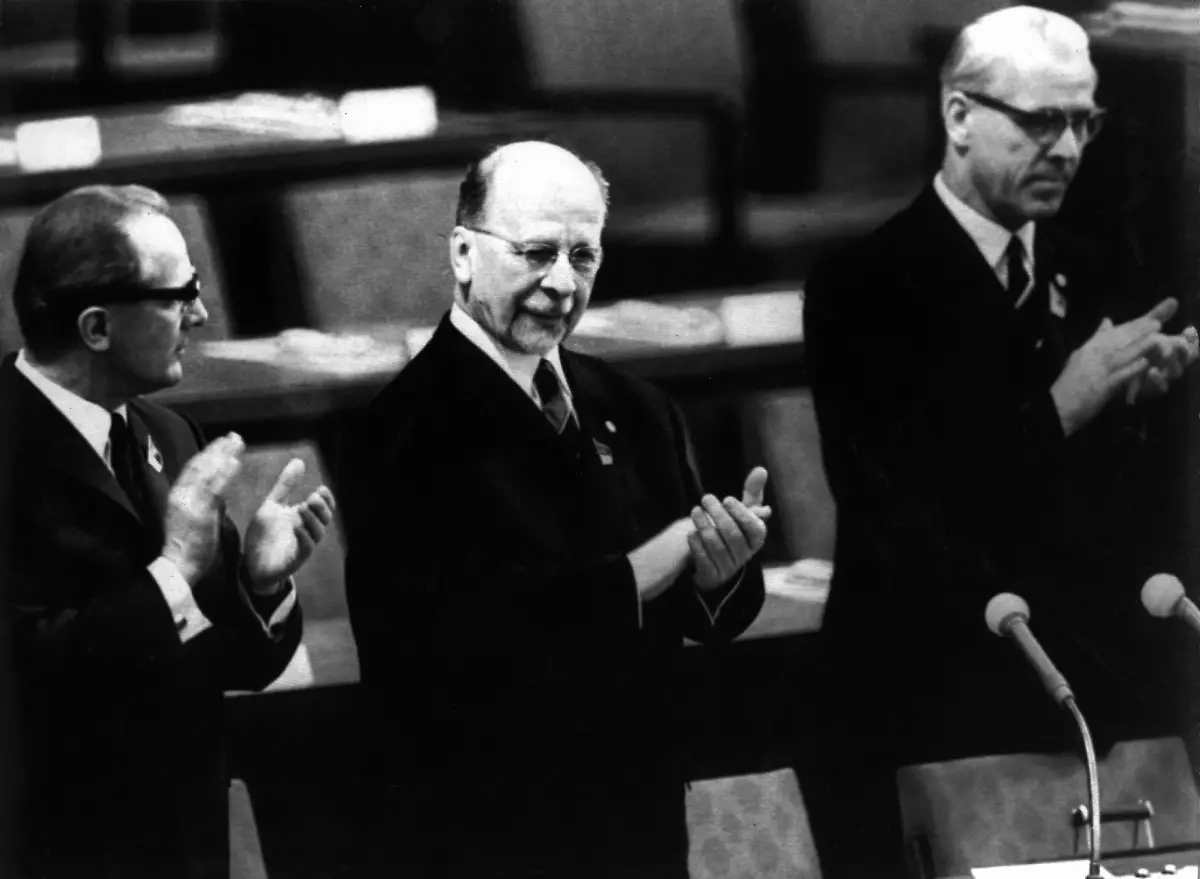

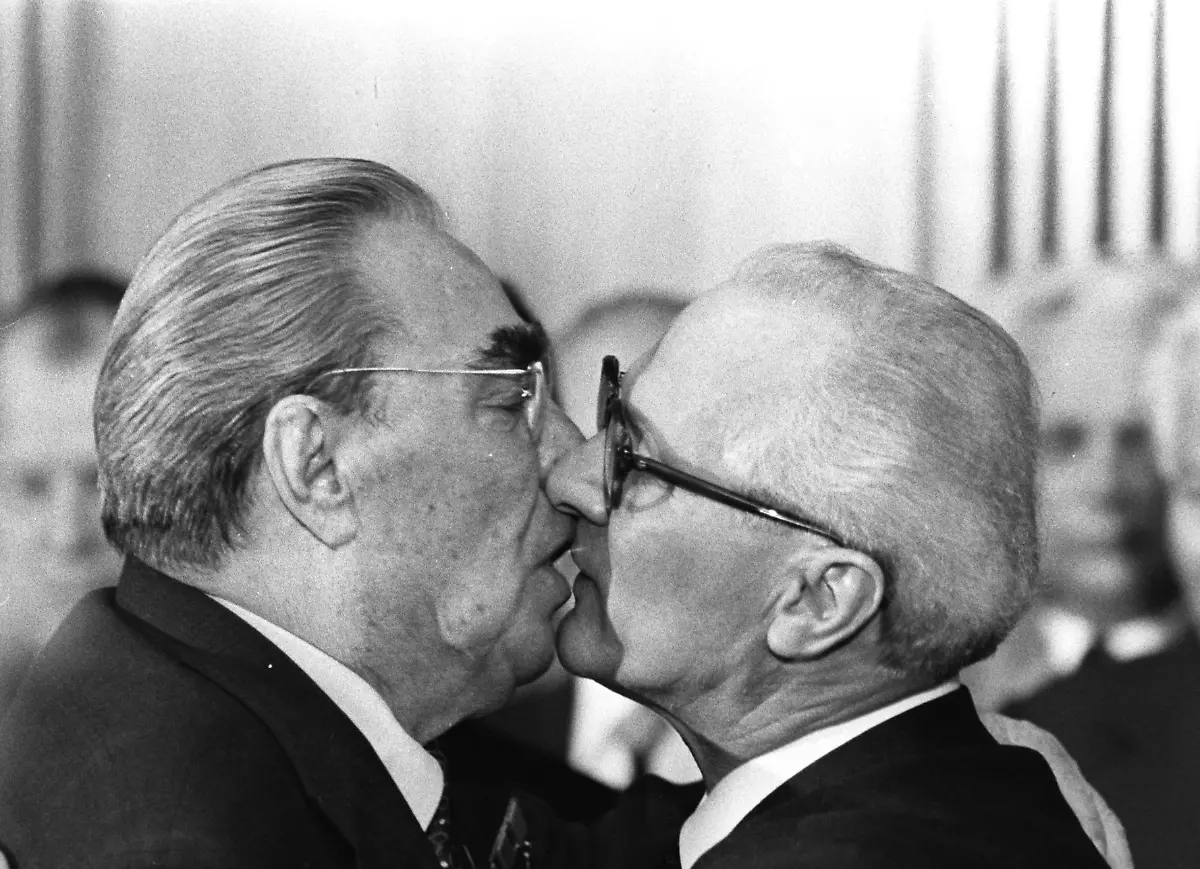

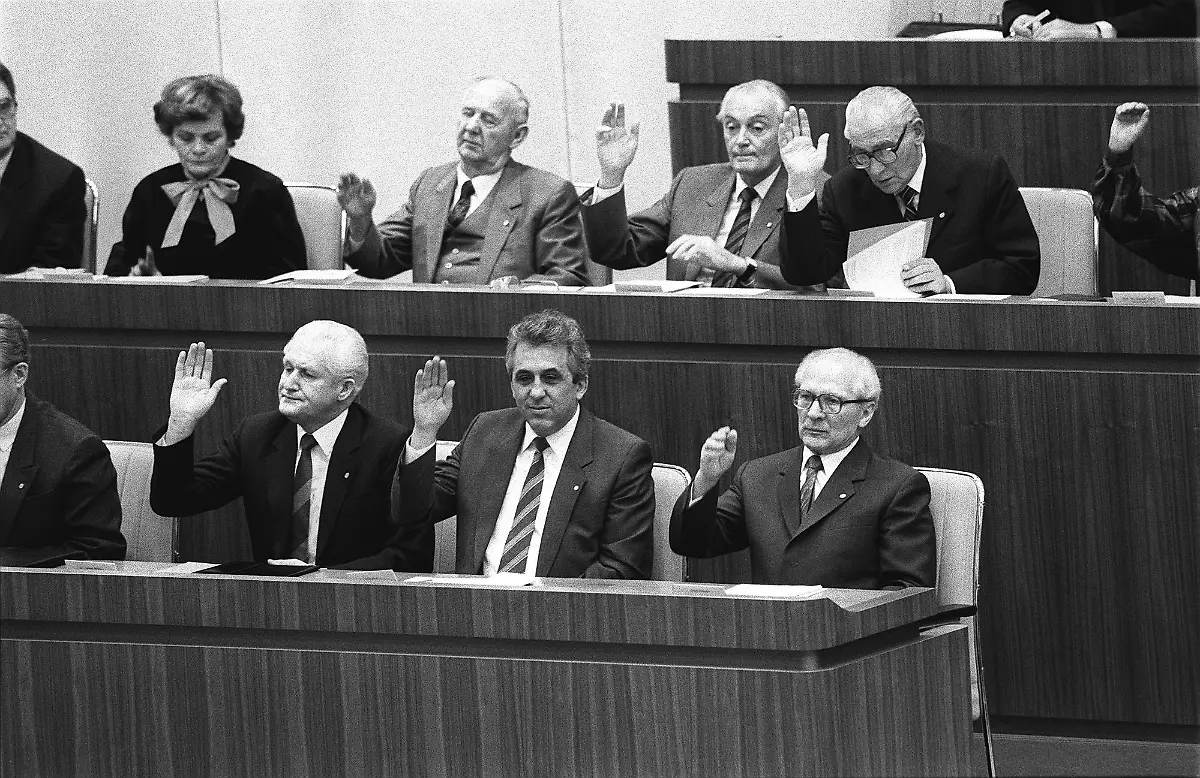

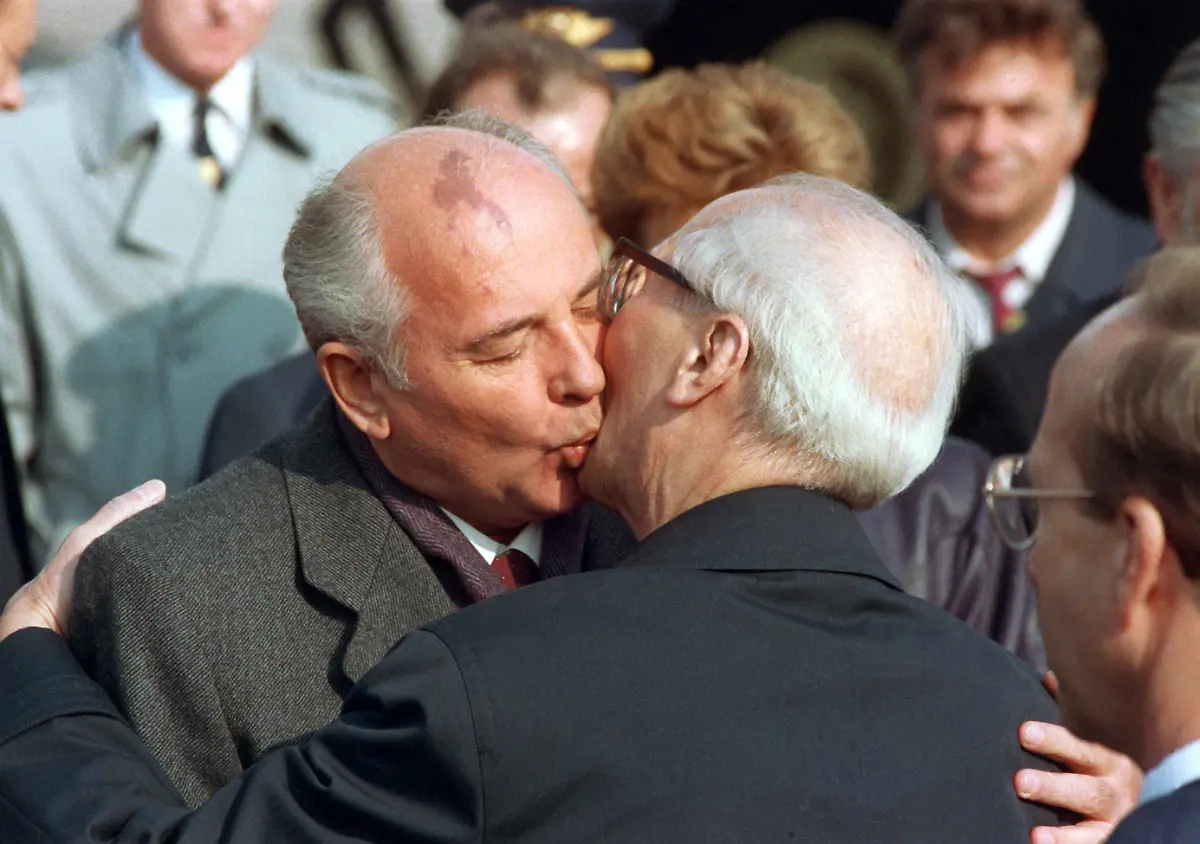

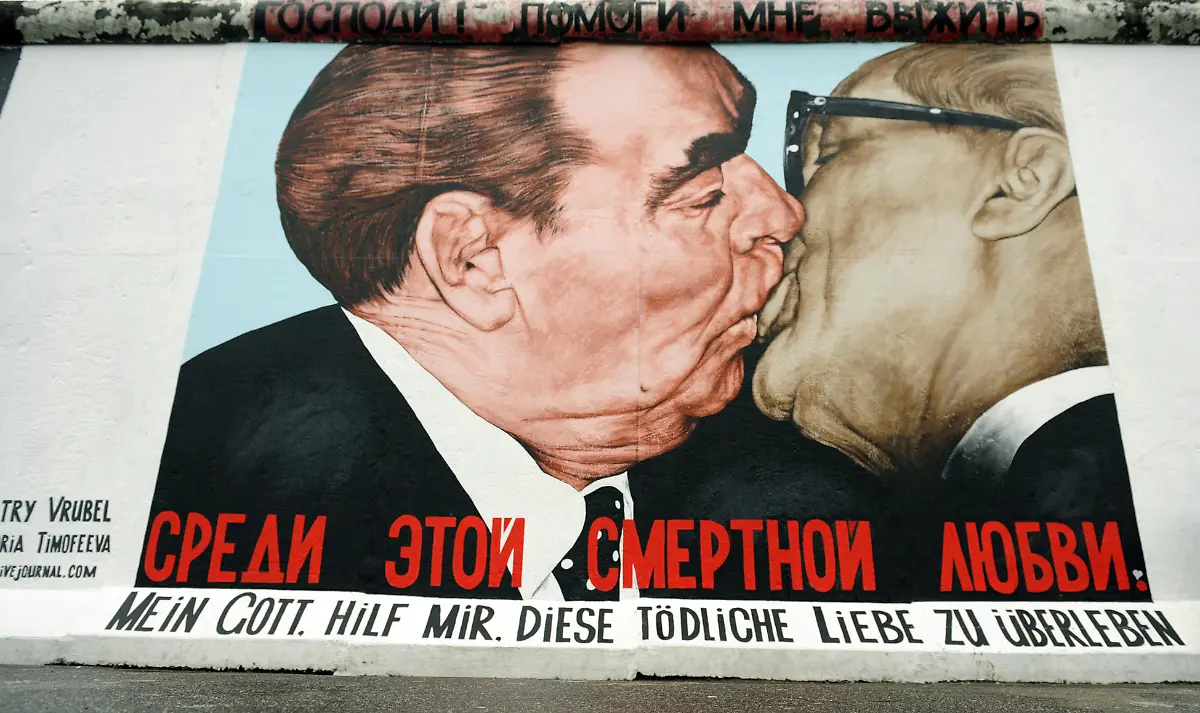

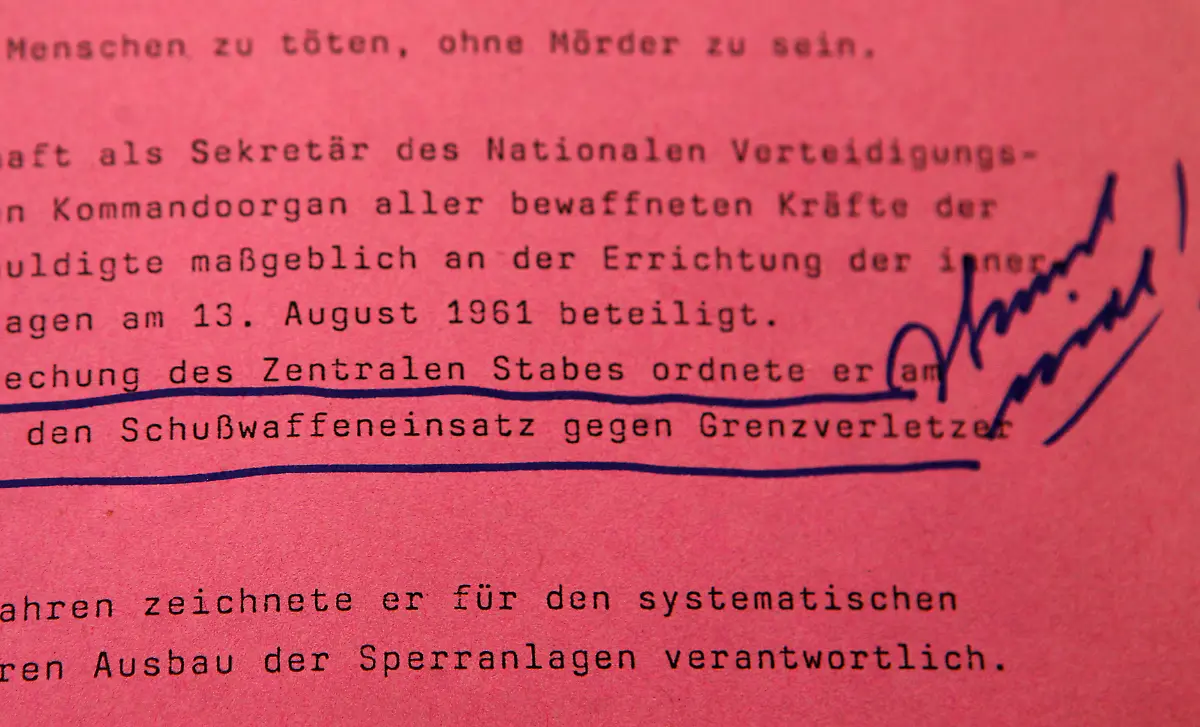

Vom Regierungschef zum HäftlingErich Honecker - der gescheiterte Apparatschik

29.07.2017, 09:30 Uhr

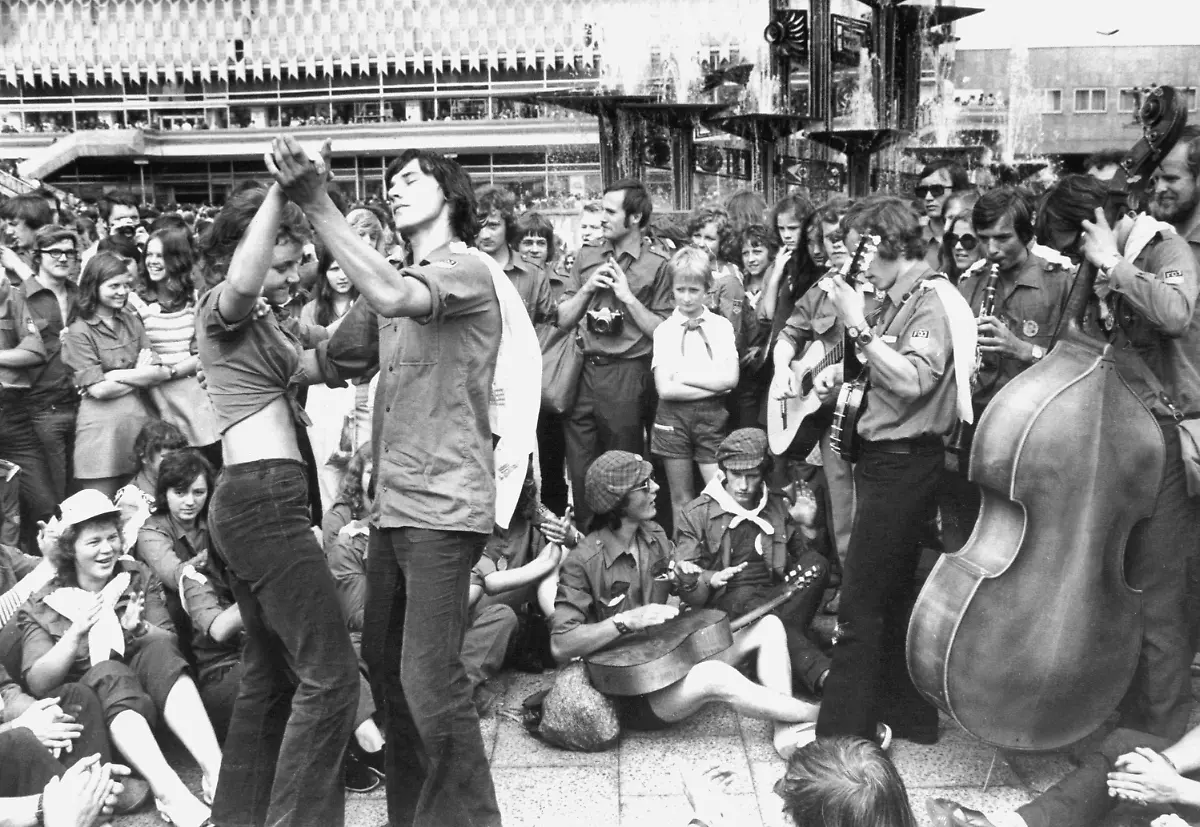

Er prägt die DDR bis zum bitteren Ende: Erich Honecker, von 1971 bis 1989 der erste Mann im Staat. Unter seiner Führung implodiert die DDR Ende der 1980er-Jahre. Vor 25 Jahren kommt er in Berlin-Moabit in Untersuchungshaft.