Bilderserien

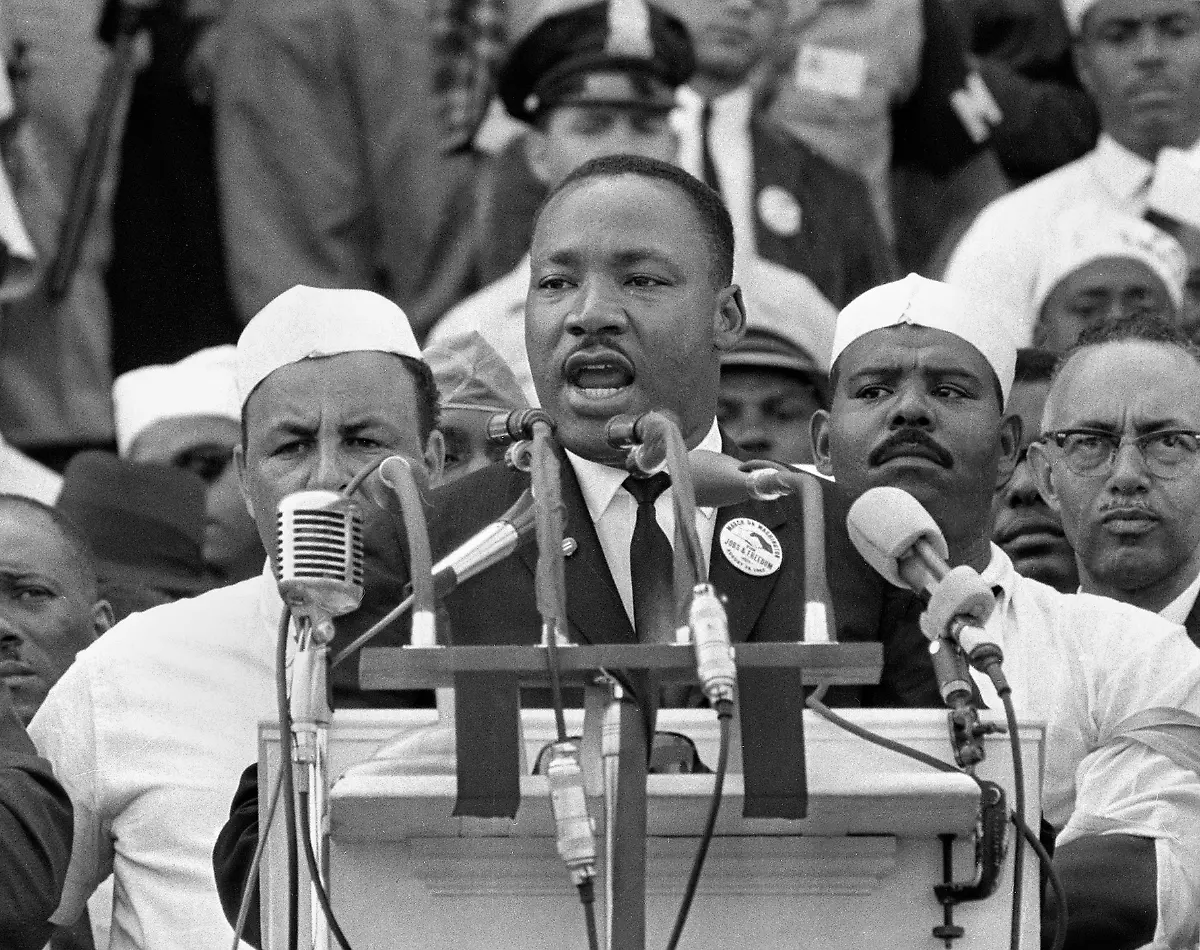

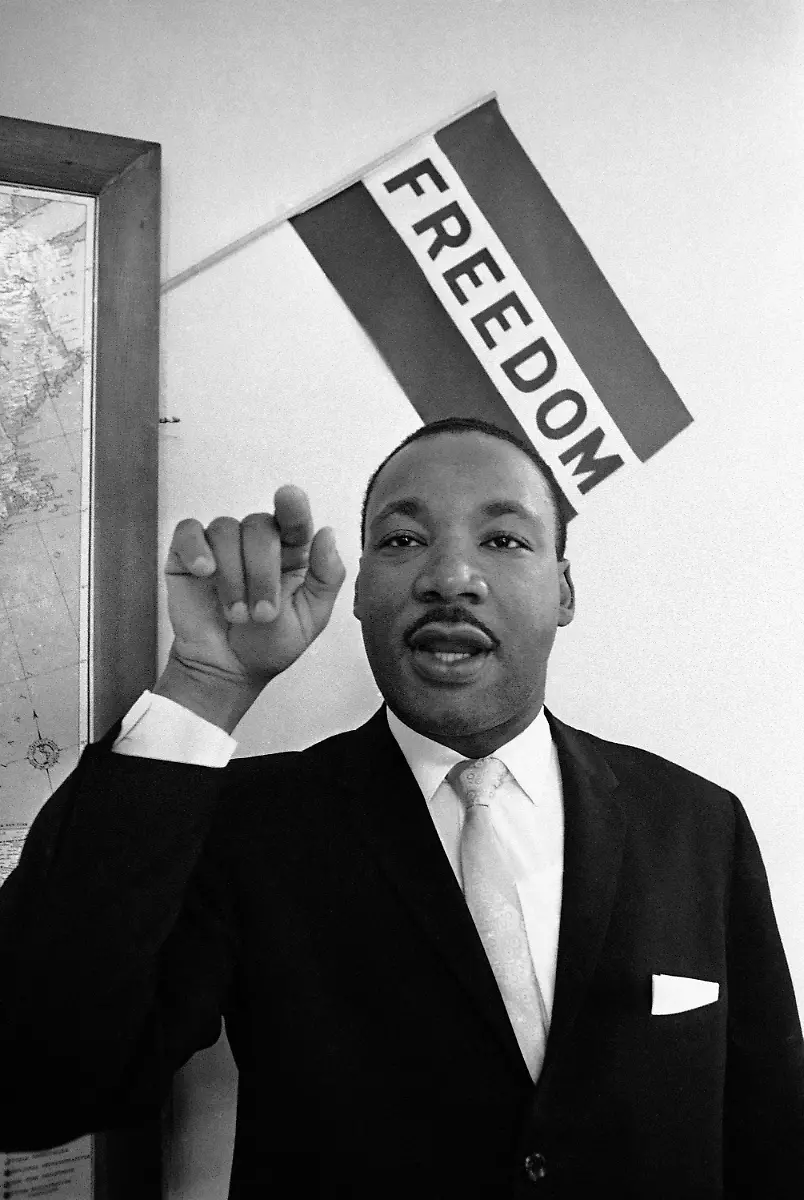

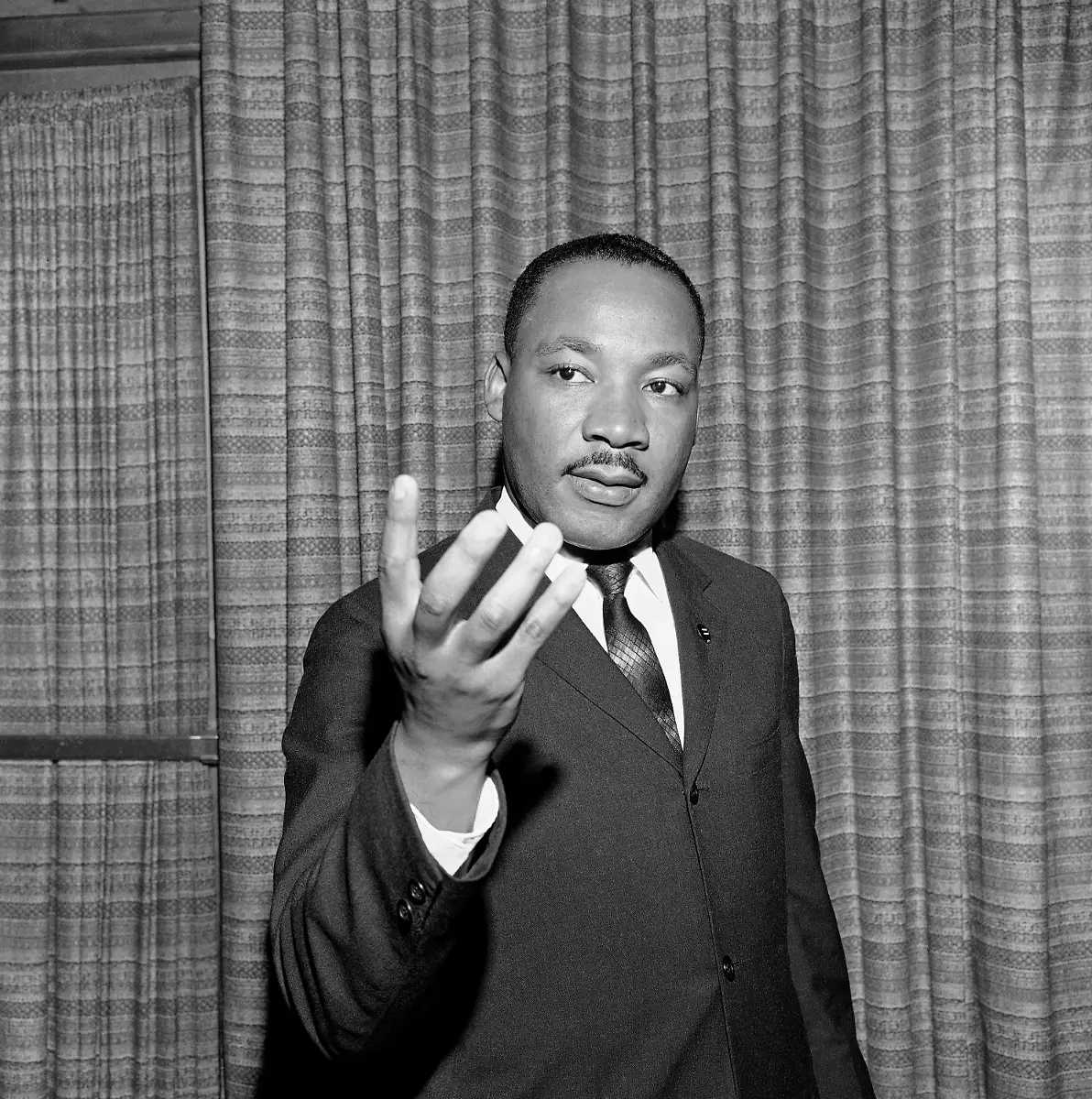

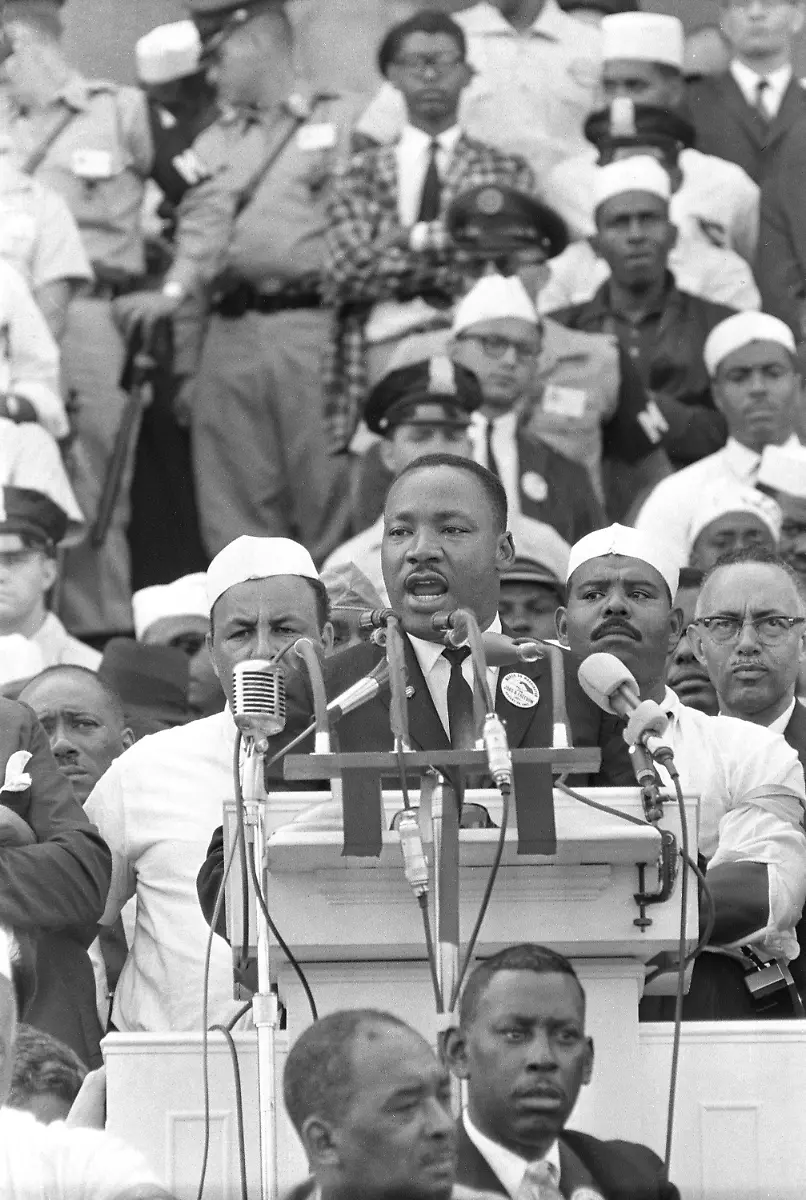

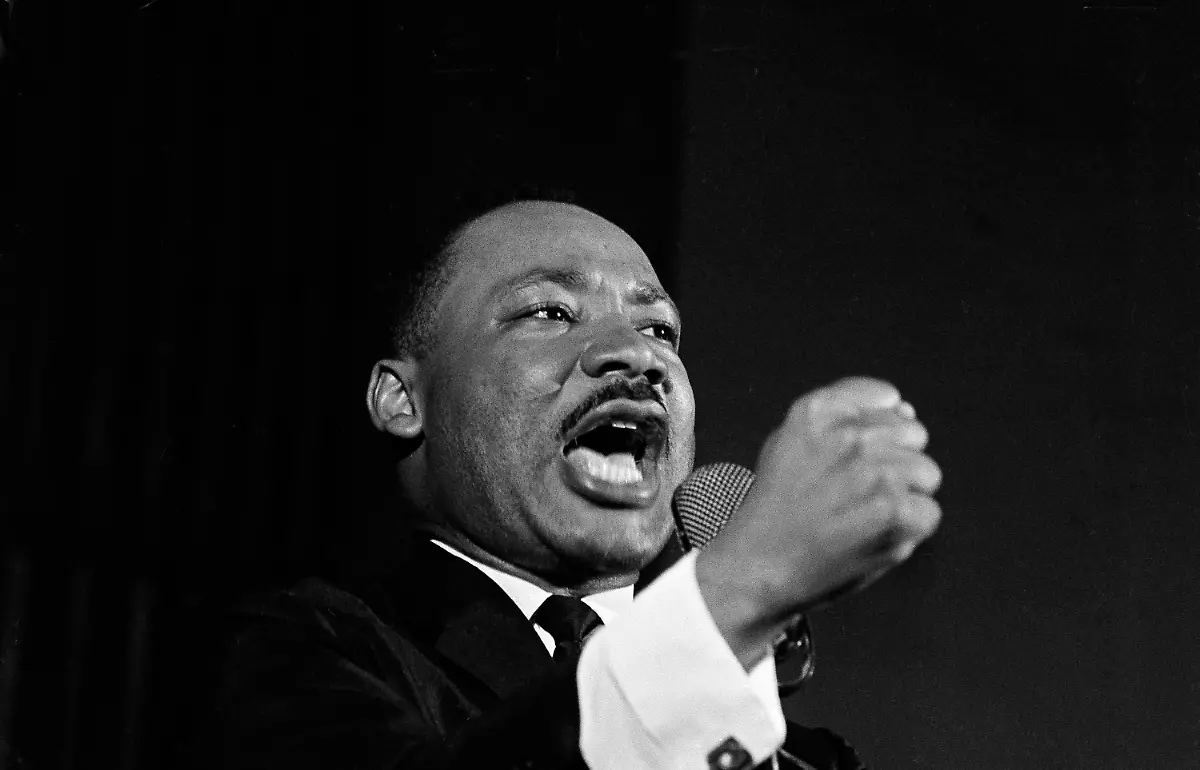

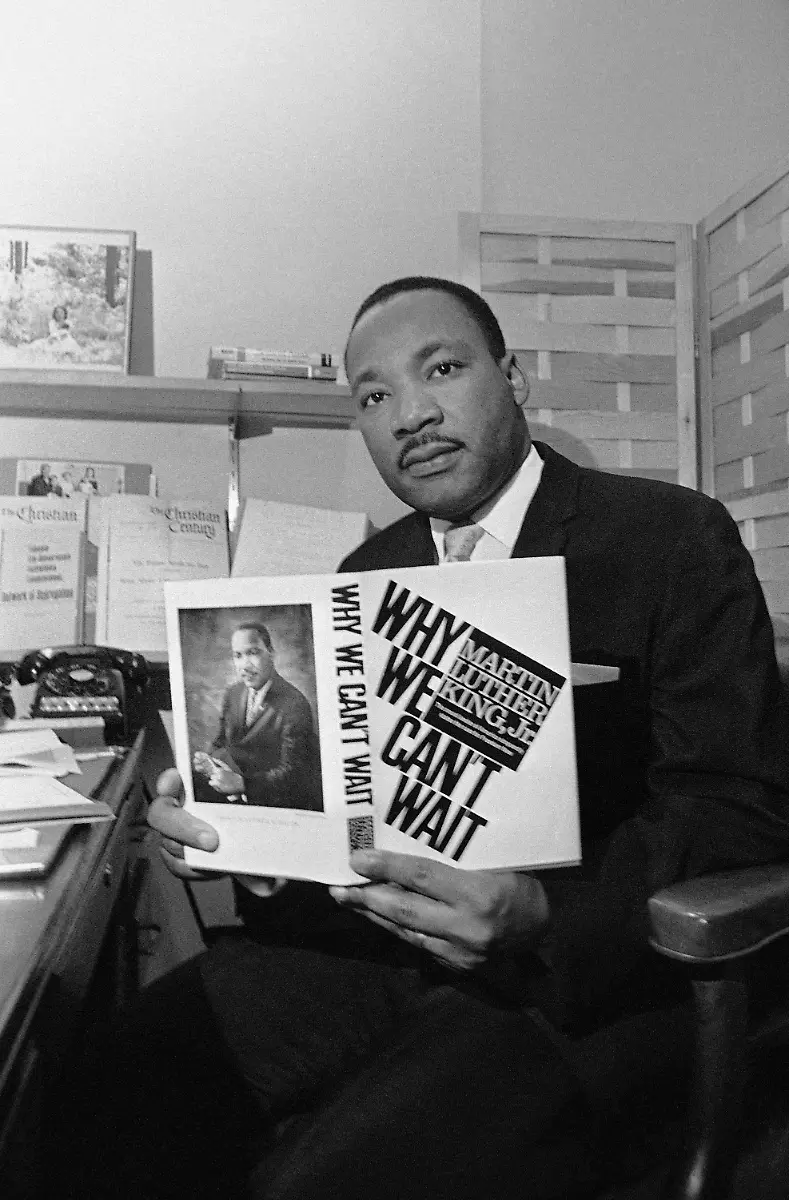

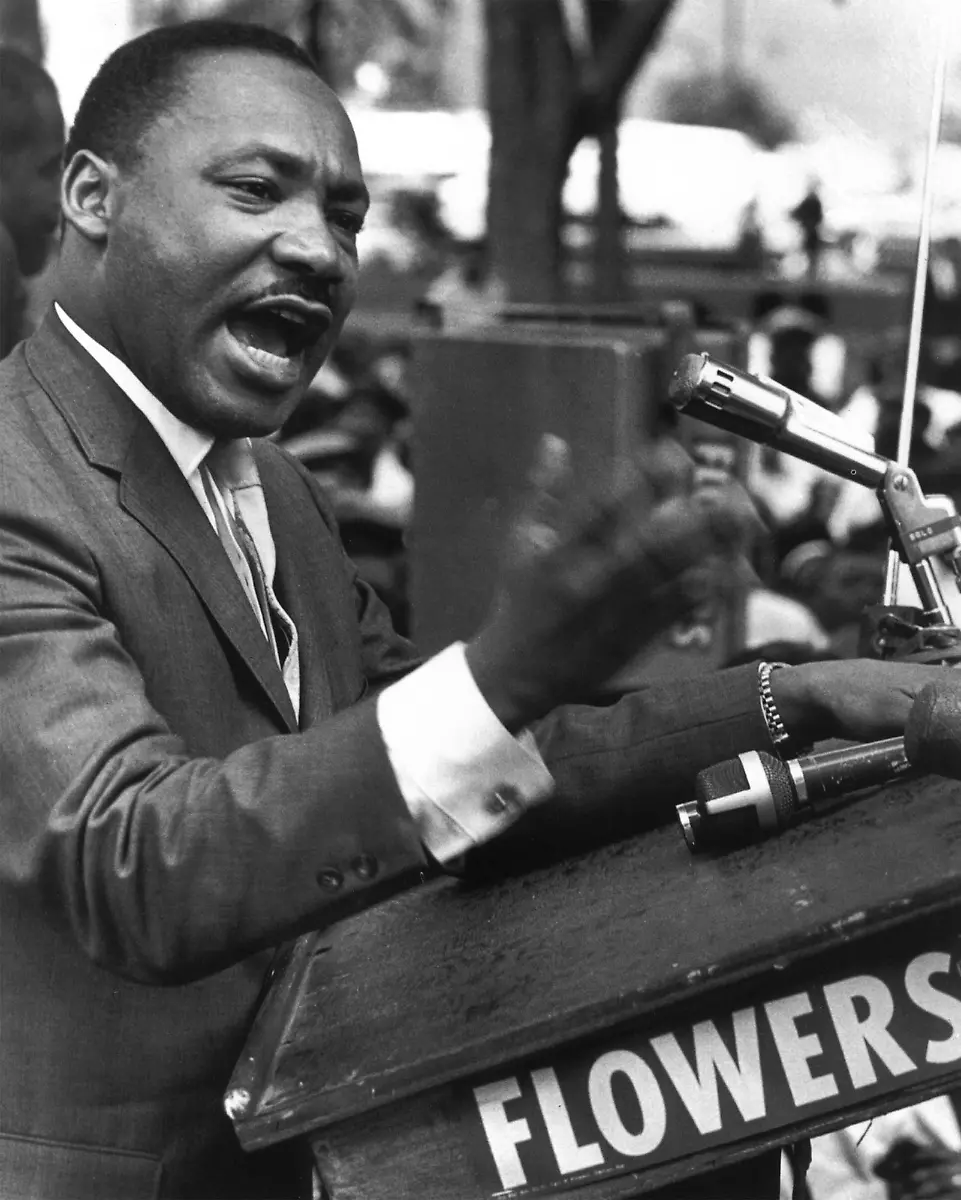

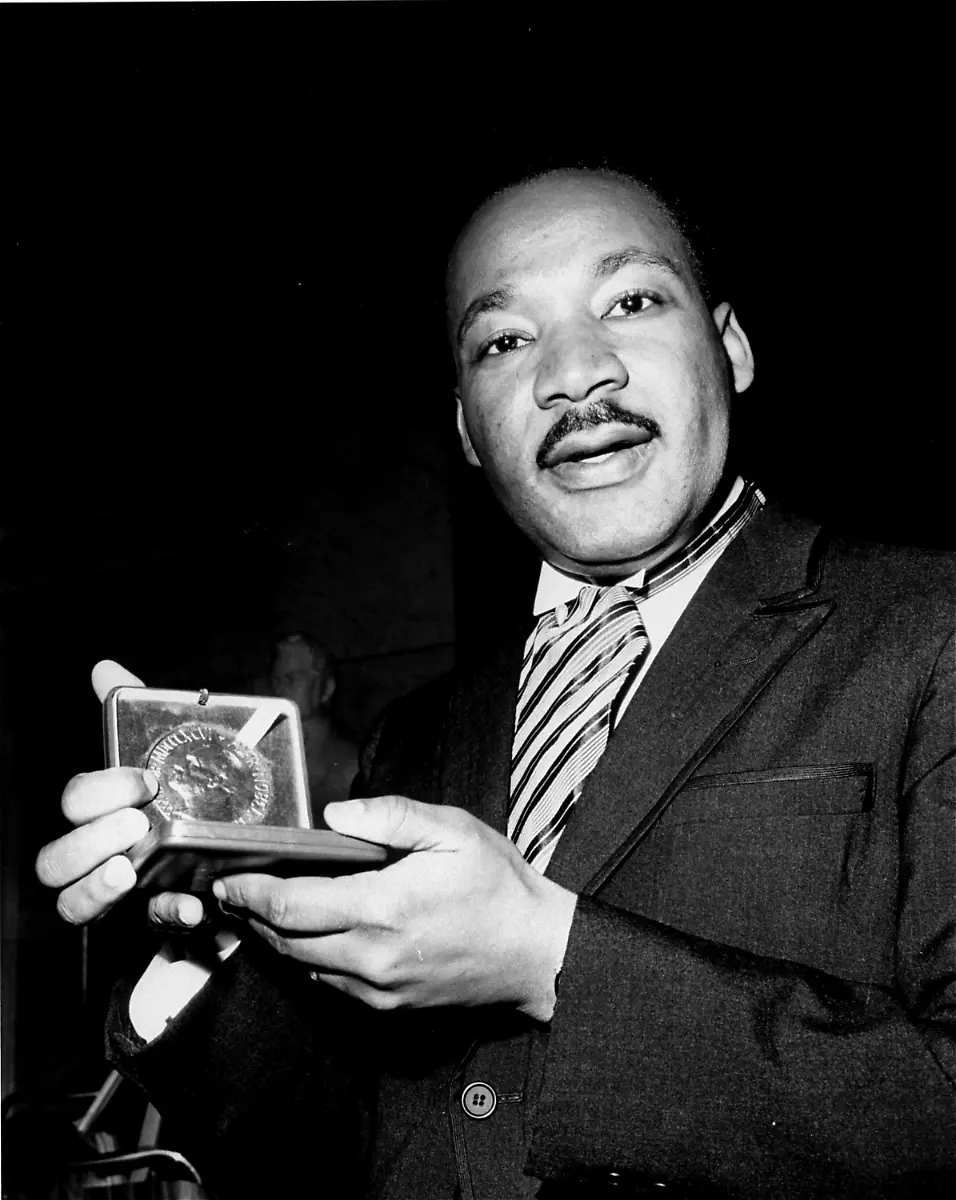

"Marsch auf Washington"Martin Luther King erzählt von seinem Traum

28.08.2013, 09:37 Uhr

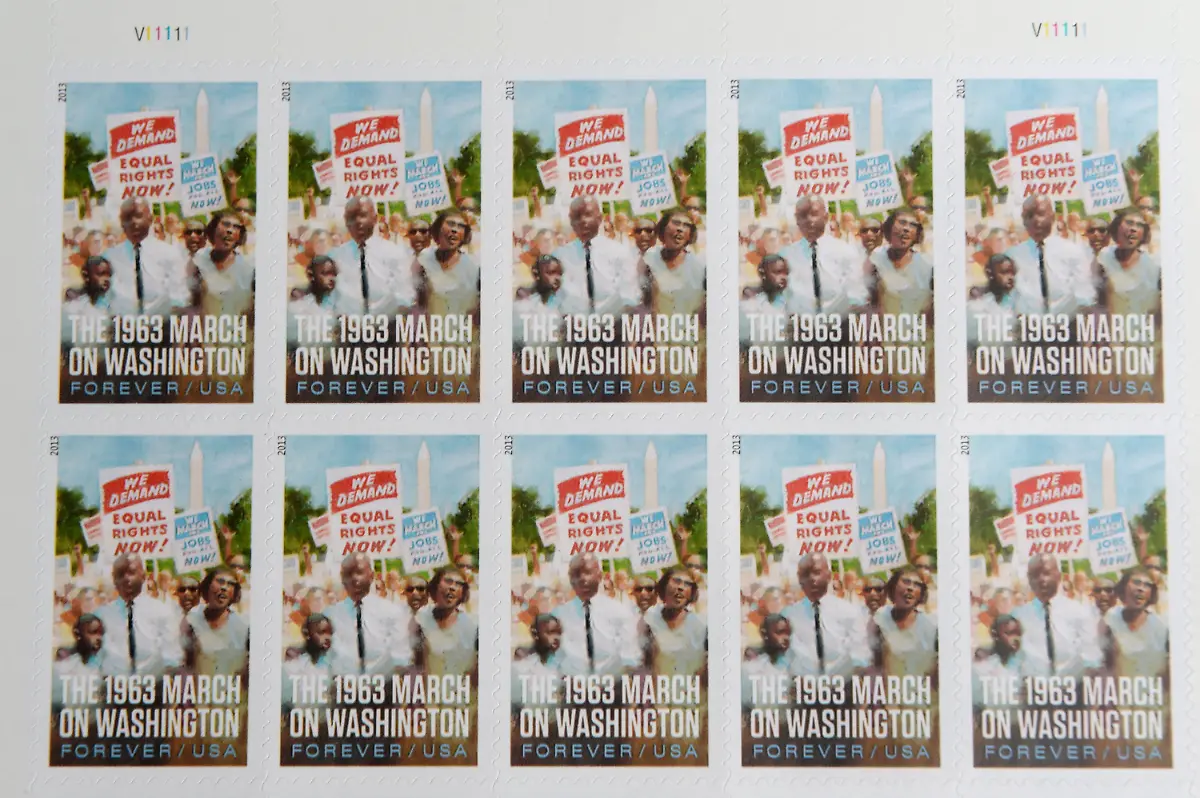

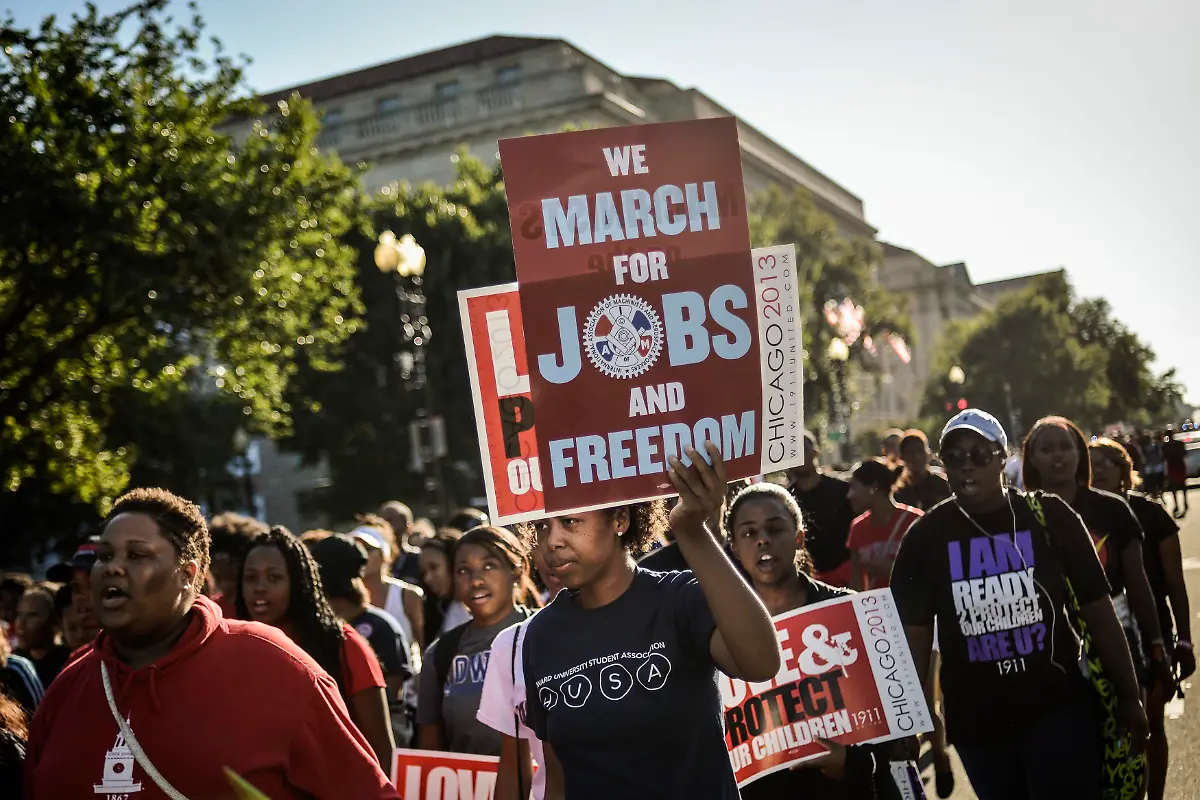

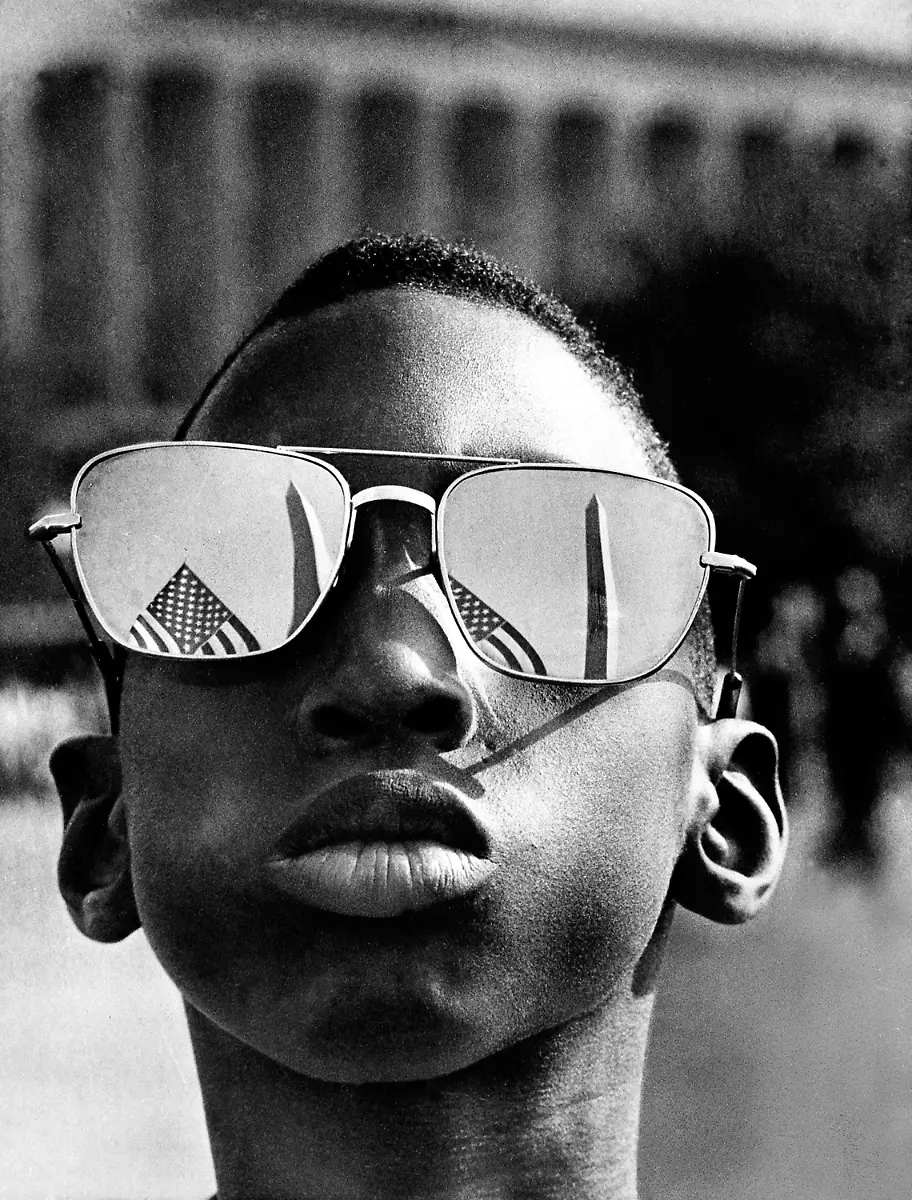

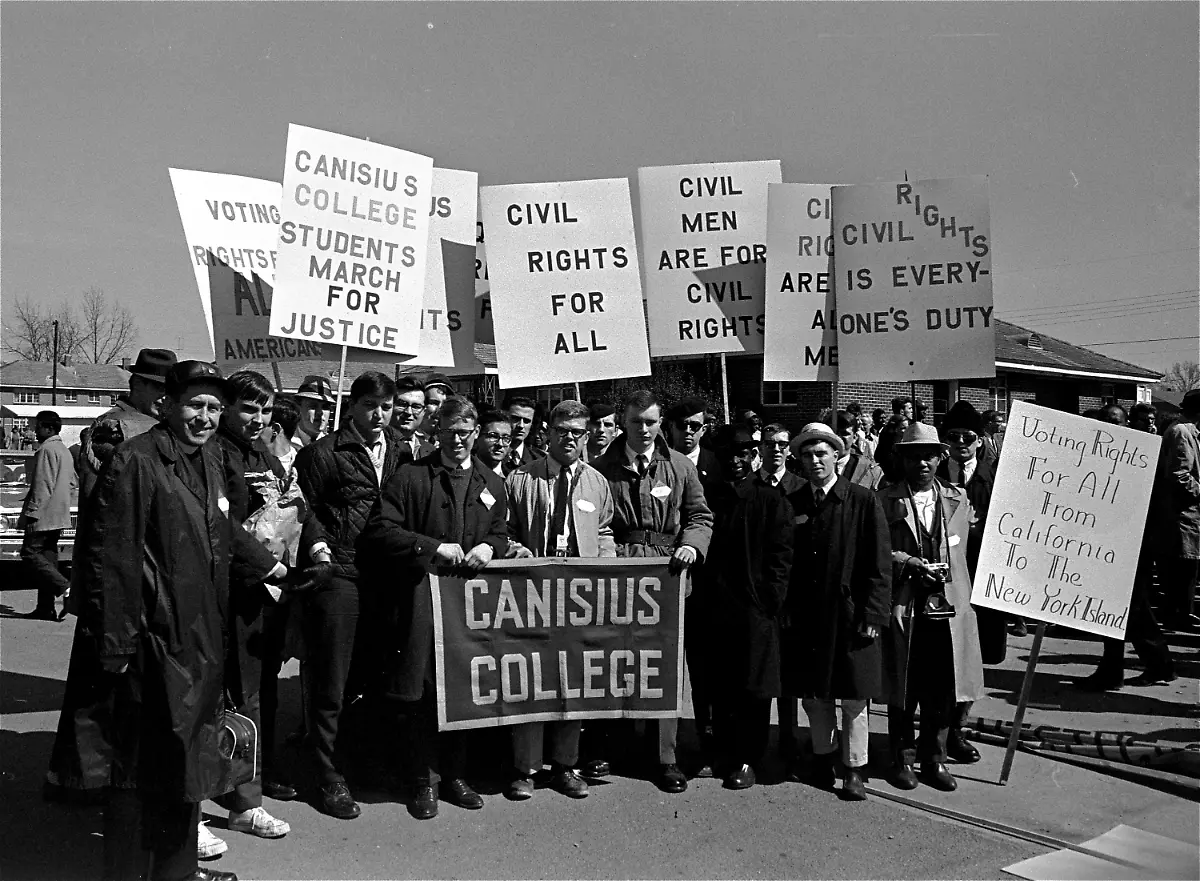

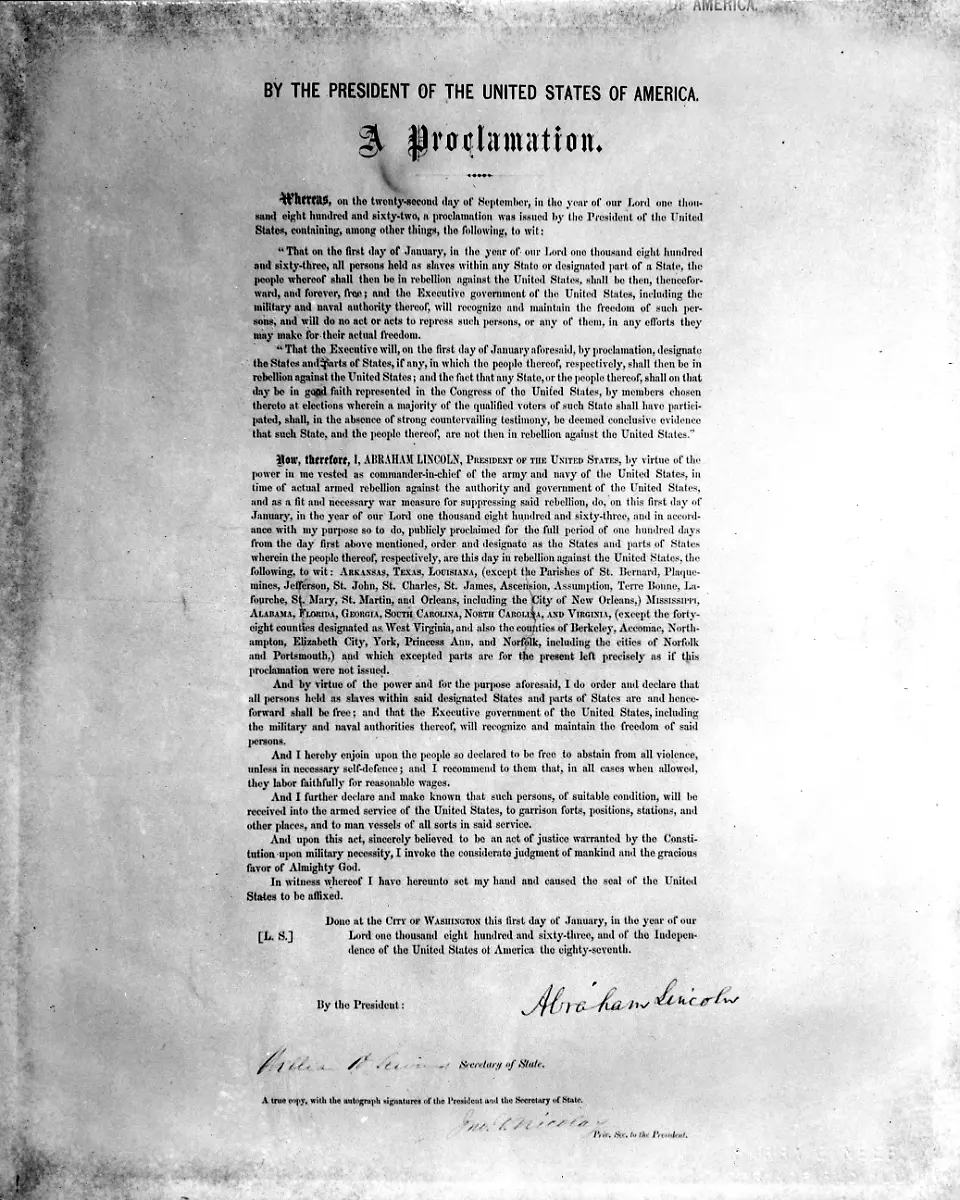

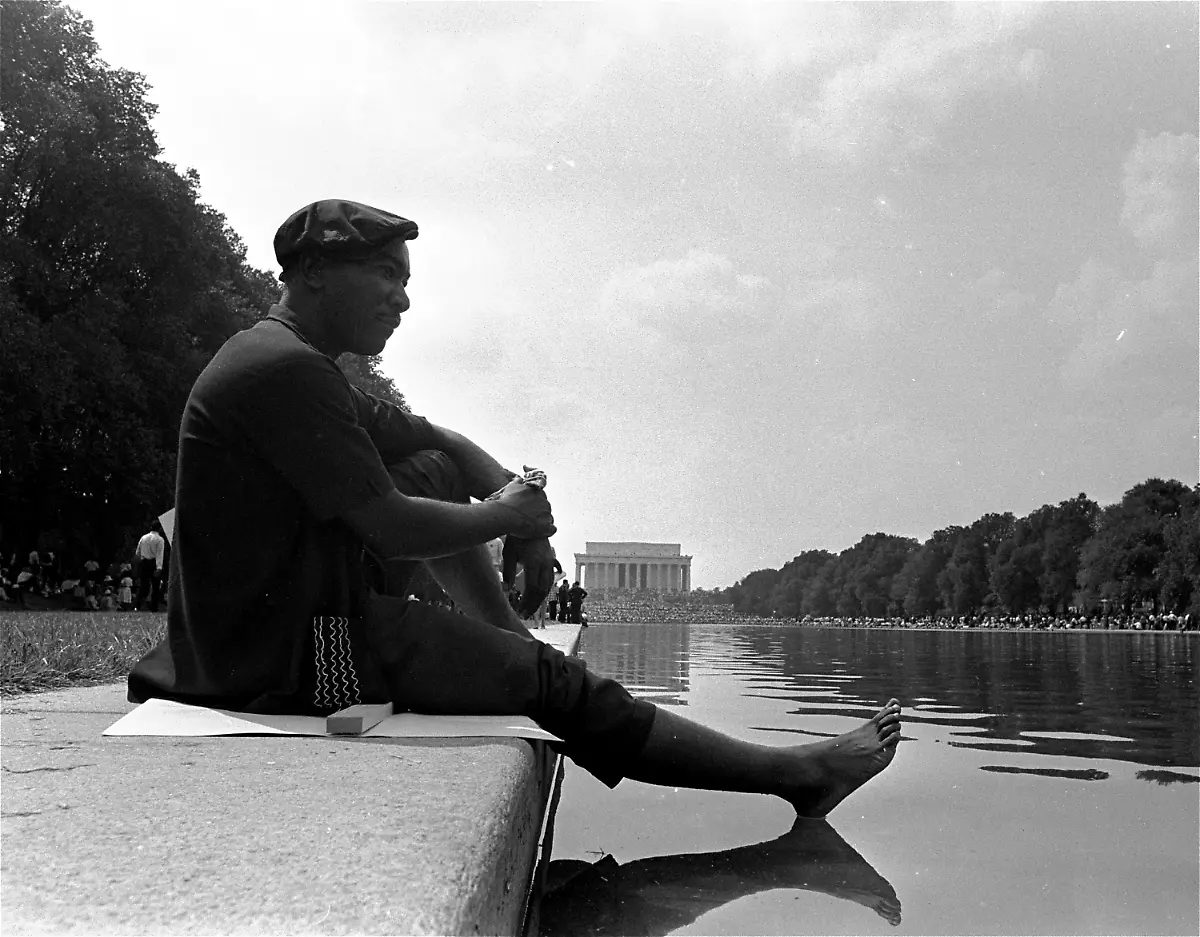

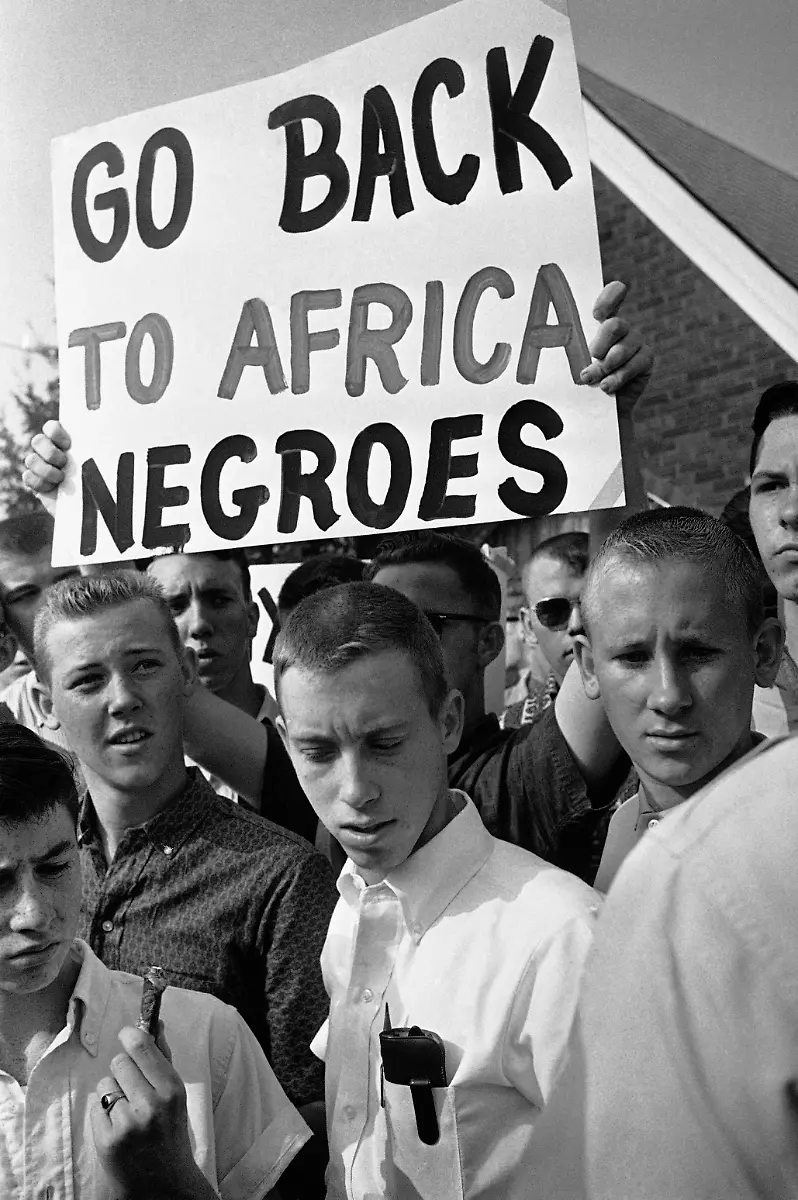

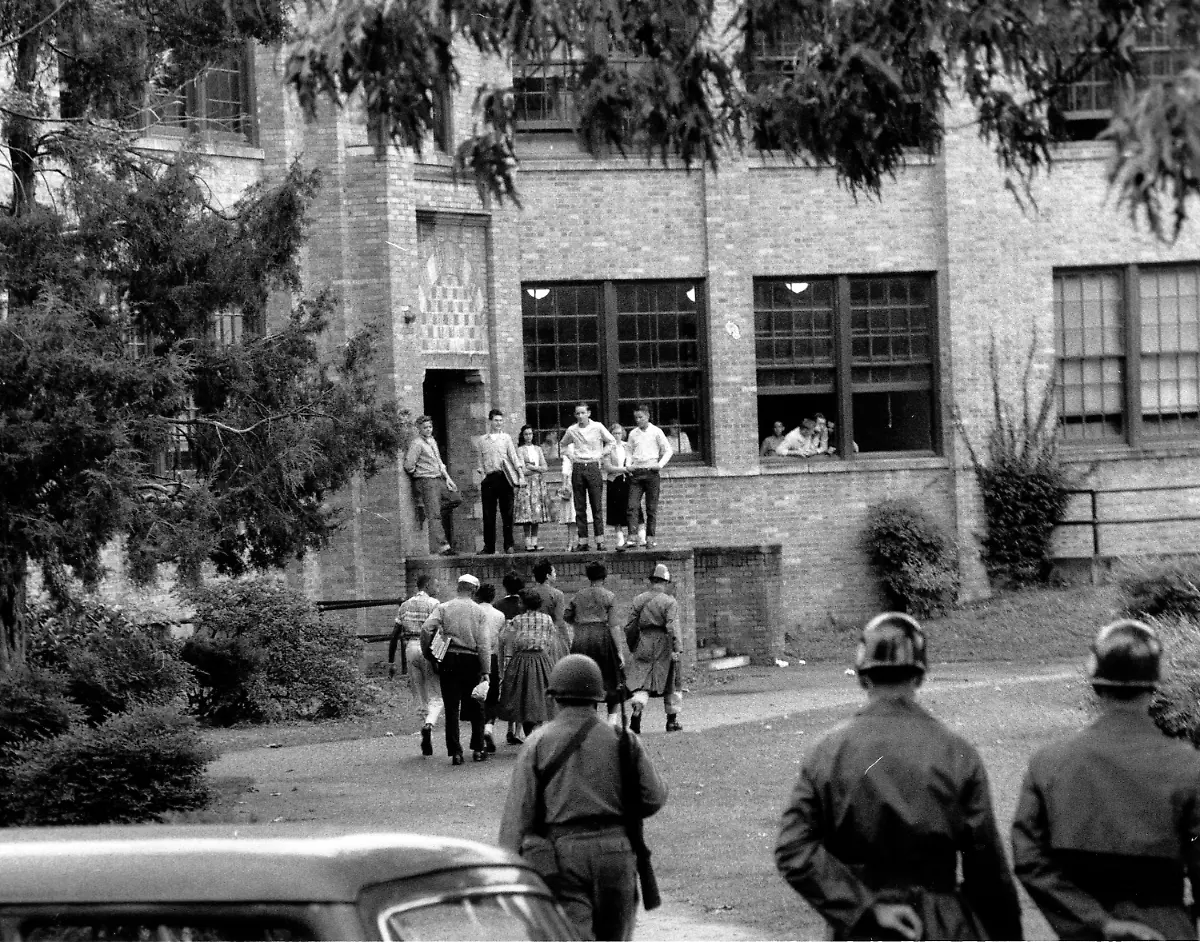

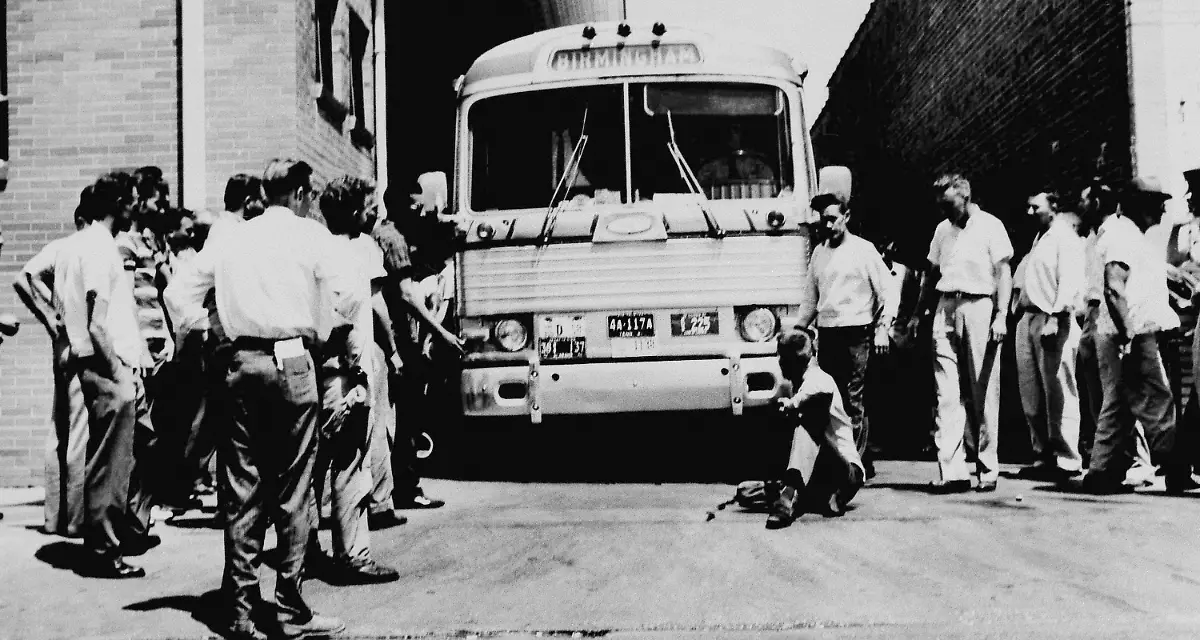

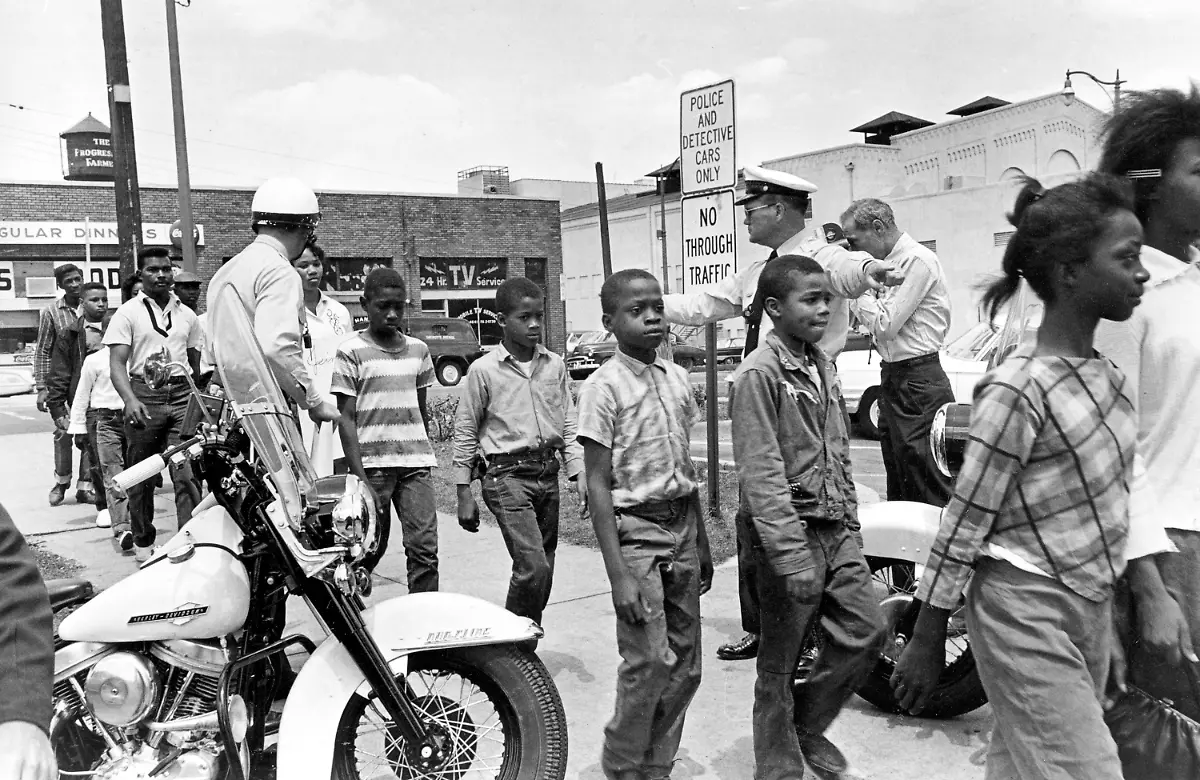

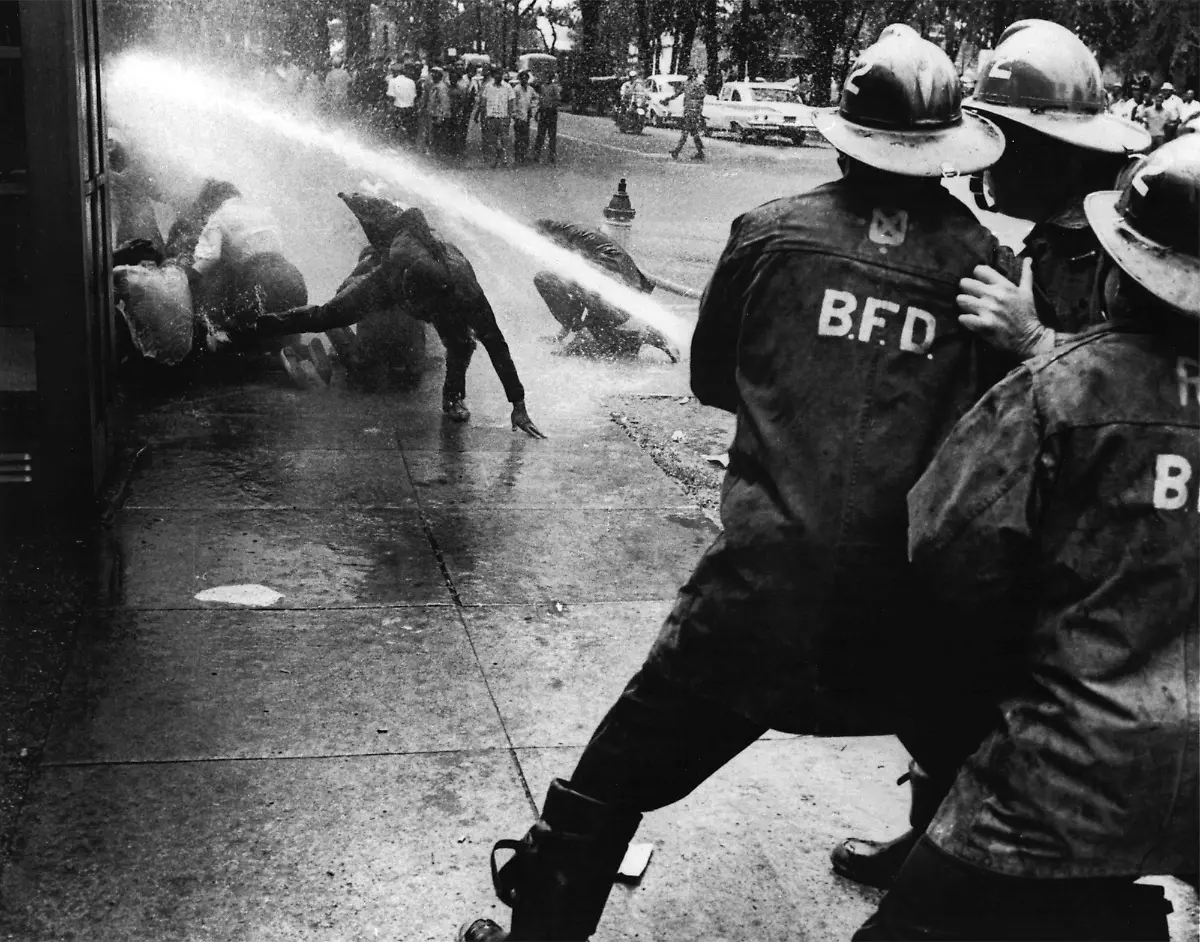

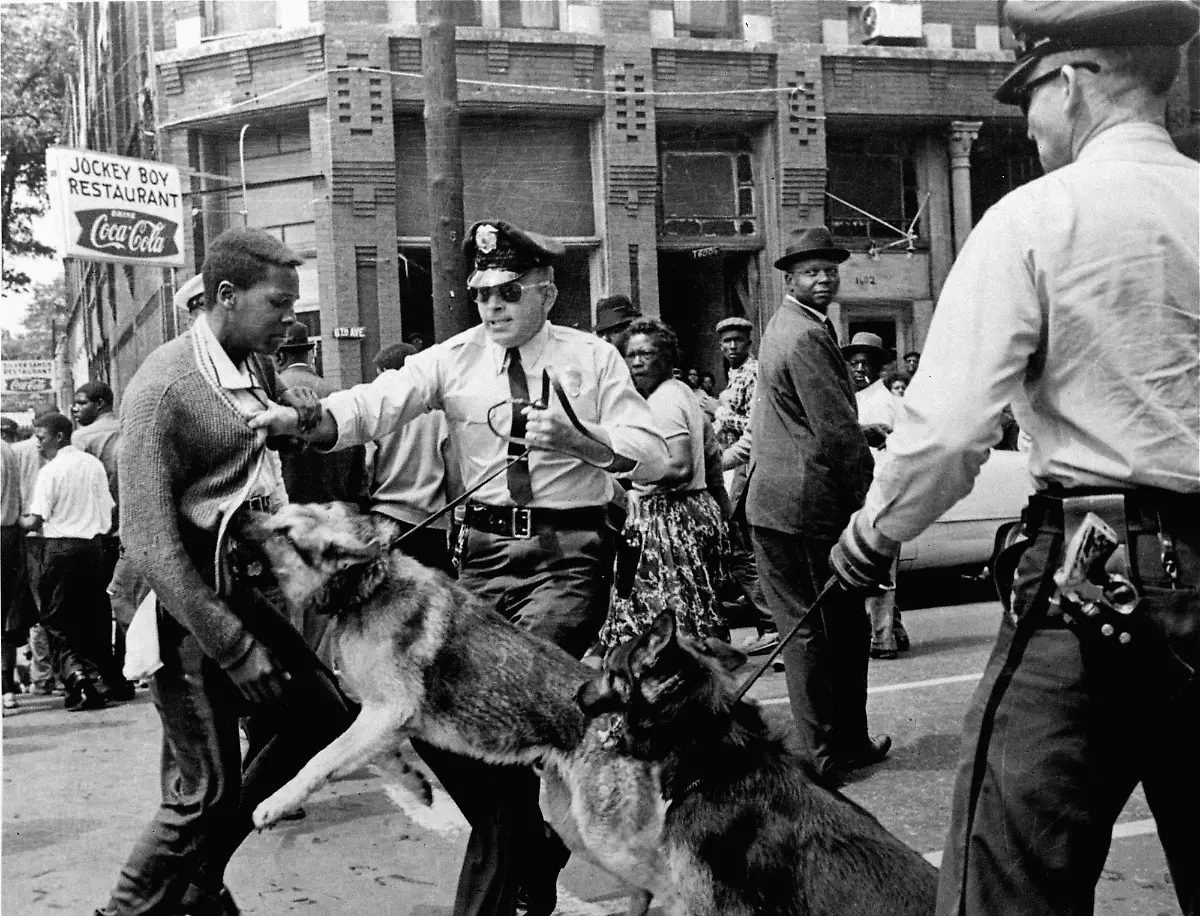

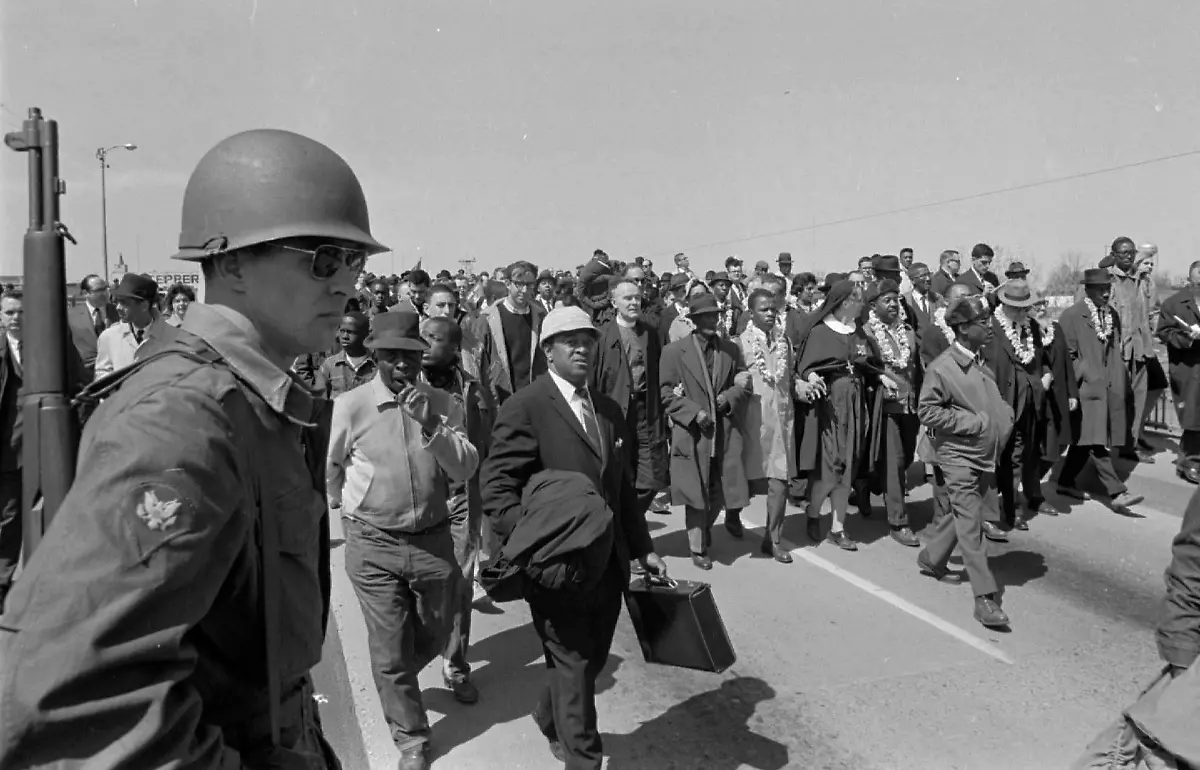

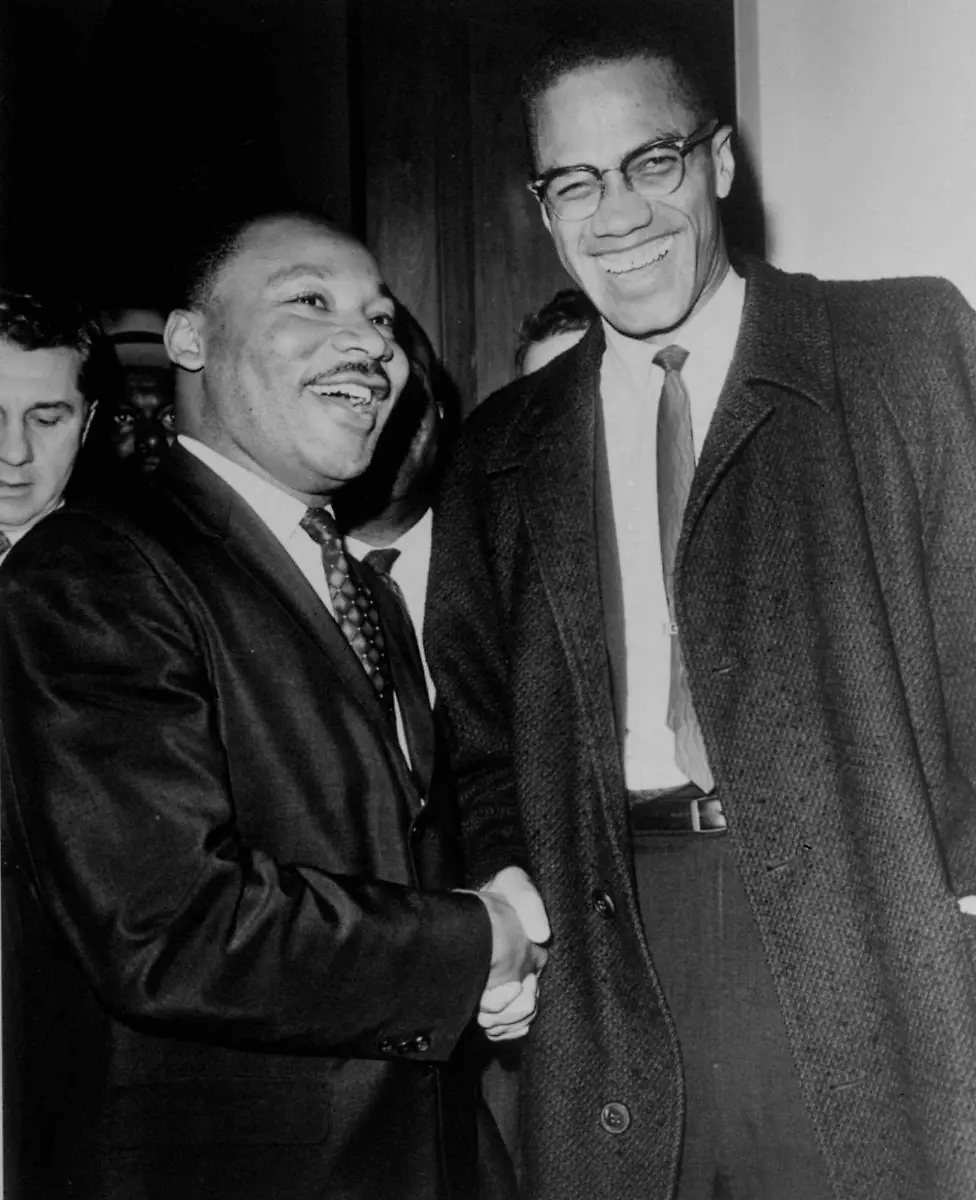

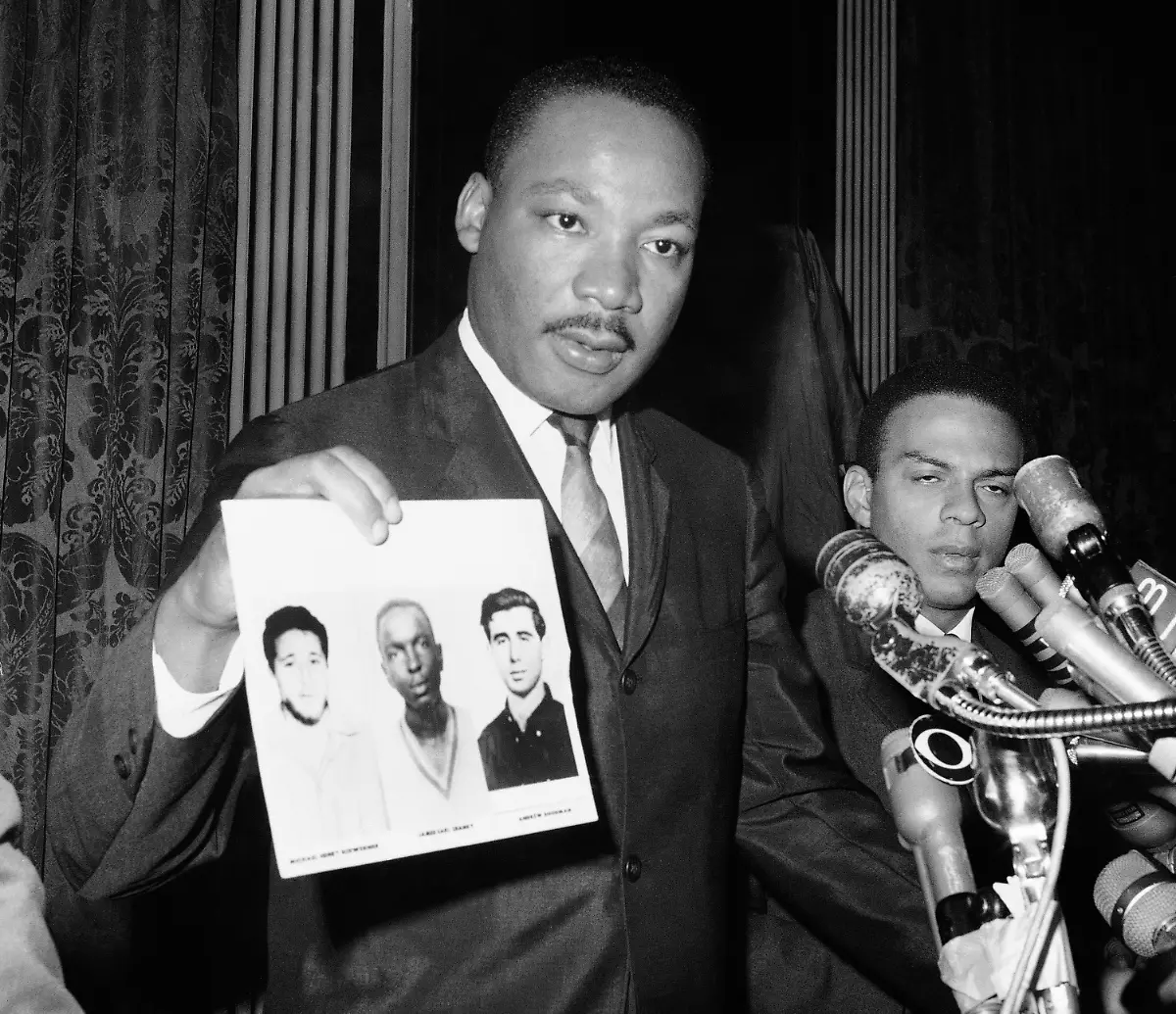

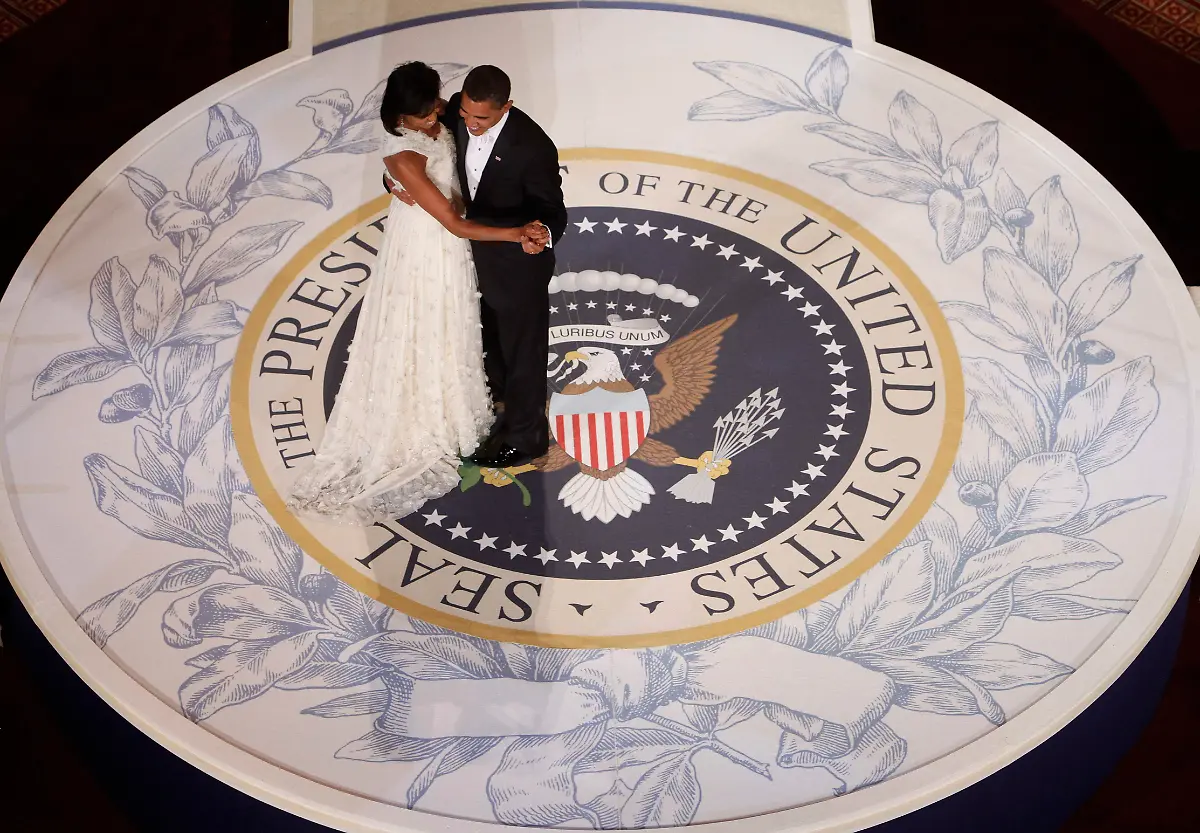

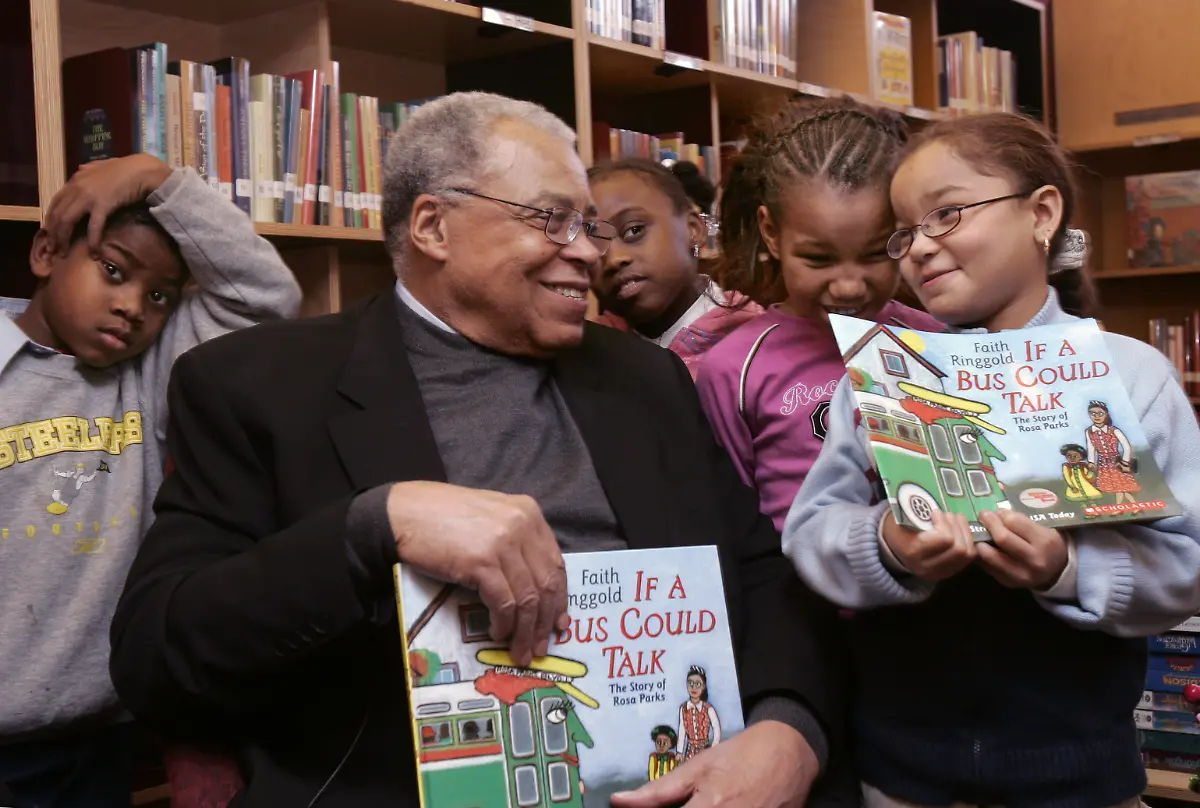

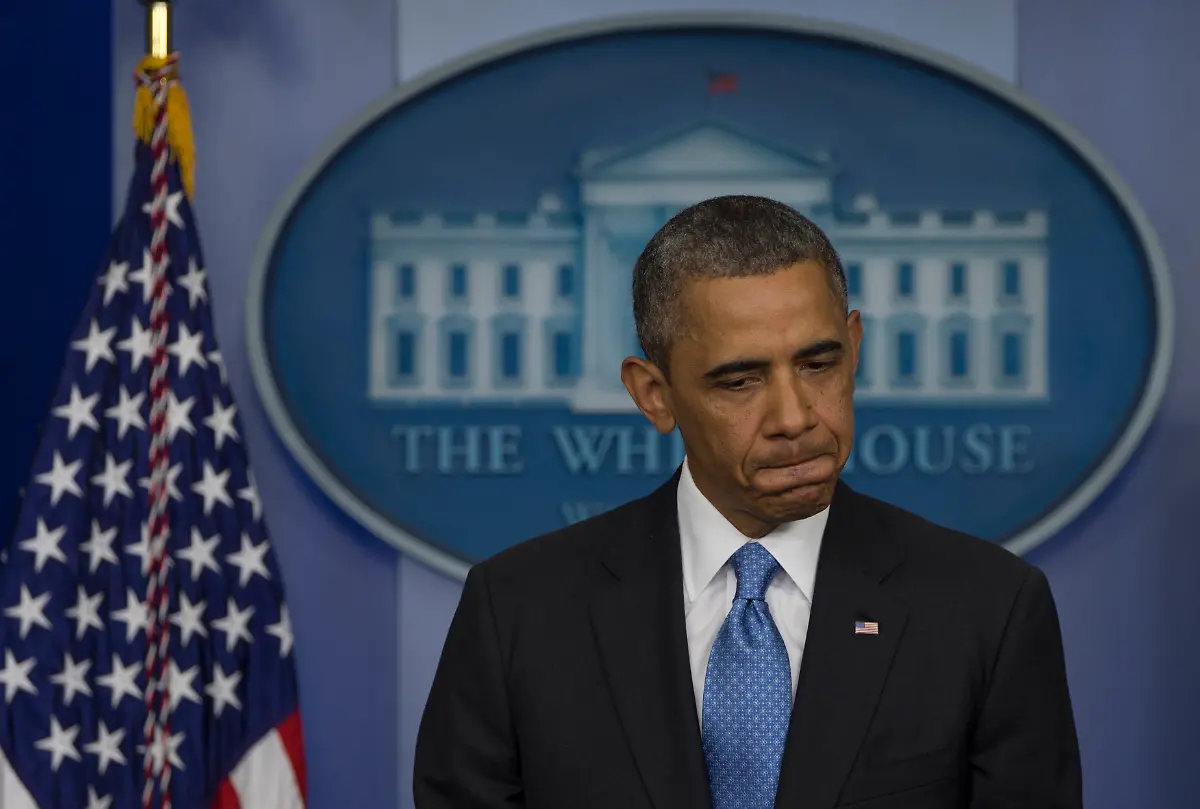

250.000 Menschen demonstrieren vor genau 50 Jahren in Washington für Arbeit und Freiheit. Zum unvergessenen Ereignis wird der Tag durch die Rede von Martin Luther King. "I have a dream" lautet deren berühmter Kernsatz - es ist der Traum vom Ende des Rassismus in den USA. Erfüllt hat er sich bis heute nicht.