Bilderserien

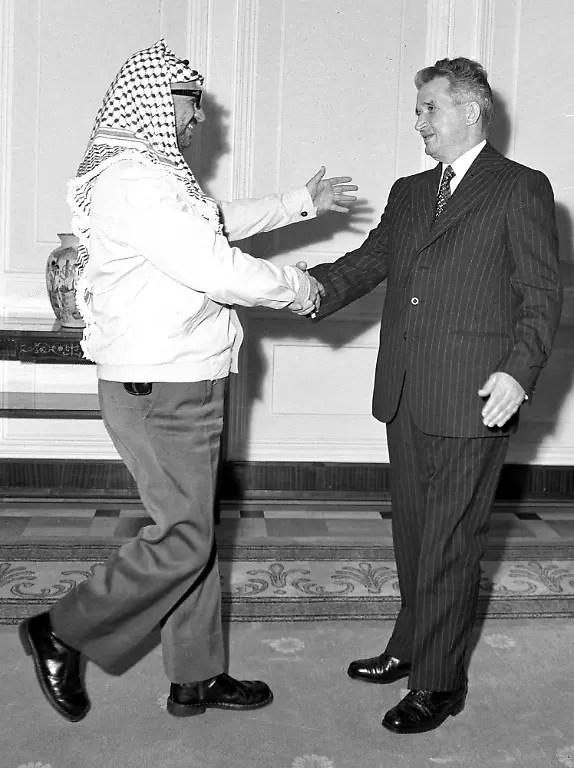

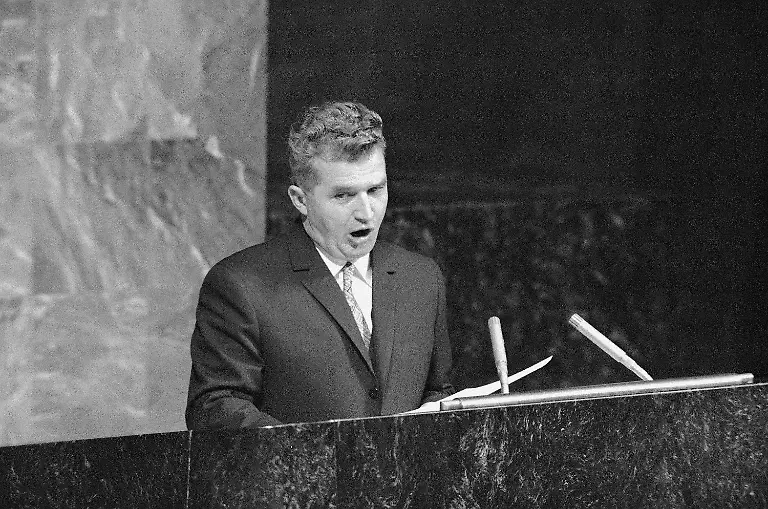

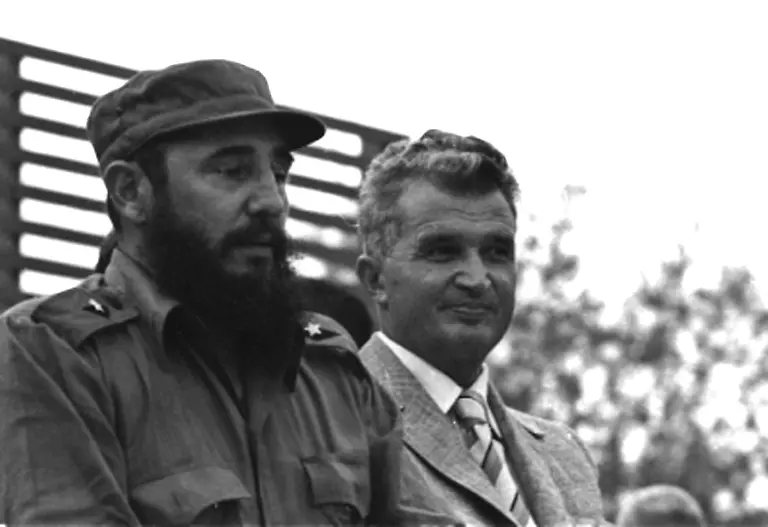

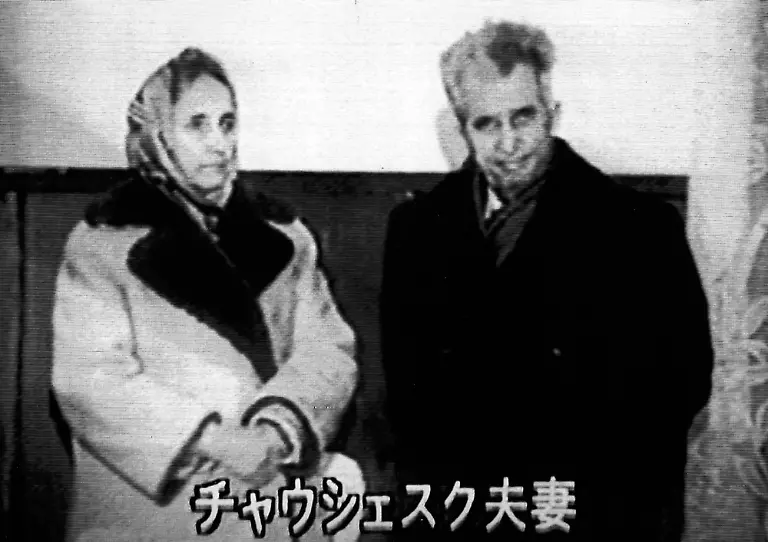

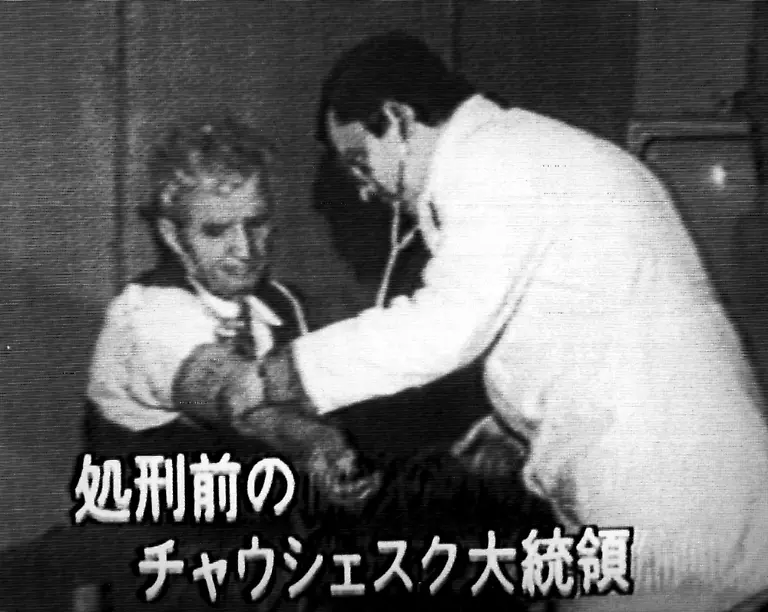

Ende des Ceausescu-RegimesSturz und Tod des rumänischen "Conducators"

23.12.2019, 09:38 Uhr

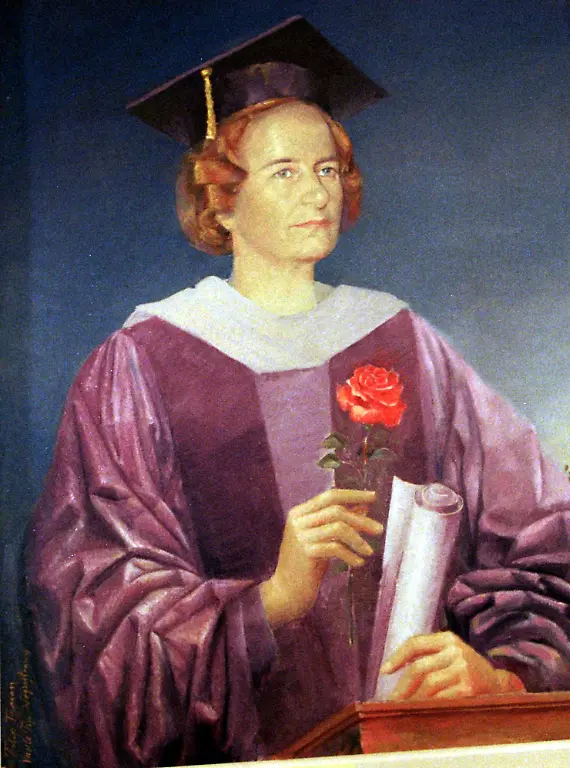

Im Dezember 1989 jagen die Rumänen ihren Diktator Nicolae Ceausescu aus dem Amt. Doch damit nicht genug, nach einem Schnellprozess werden Ceausescu und seine Frau Elena standrechtlich erschossen. Der real existierende Sozialismus in Rumänien ist Geschichte.