Bilderserien

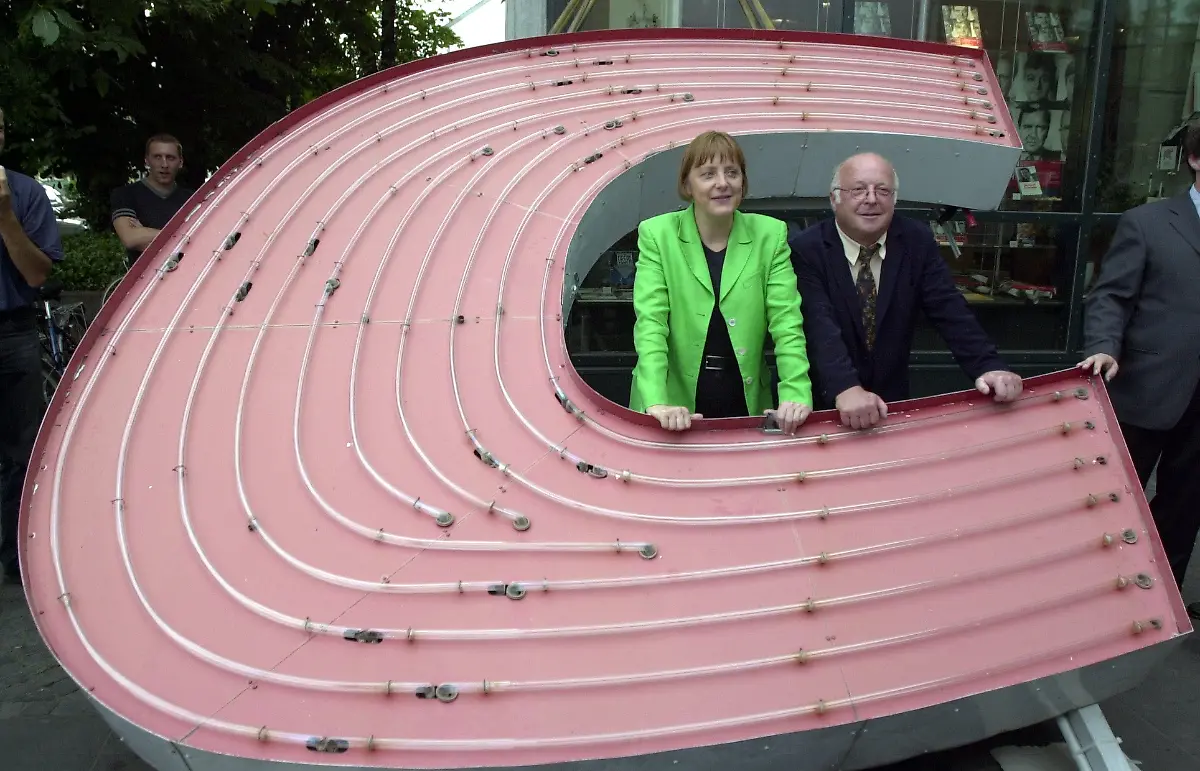

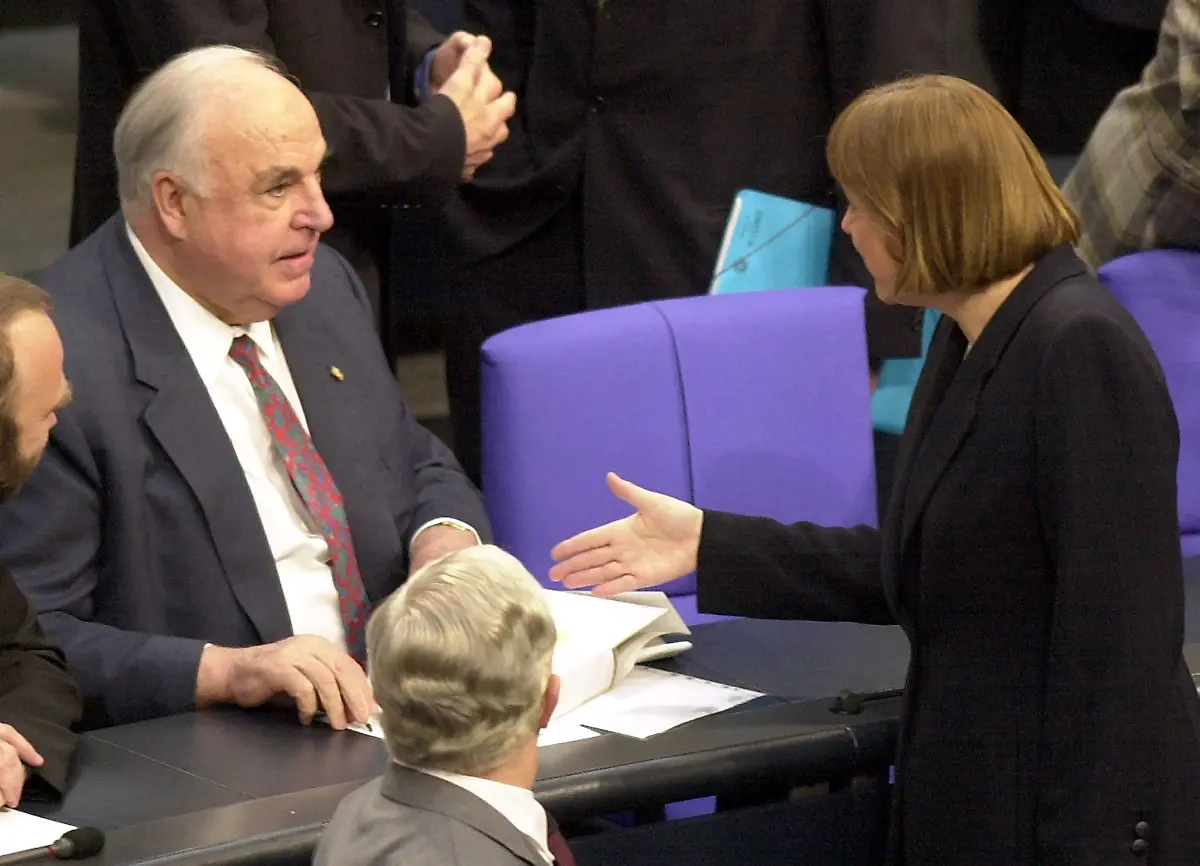

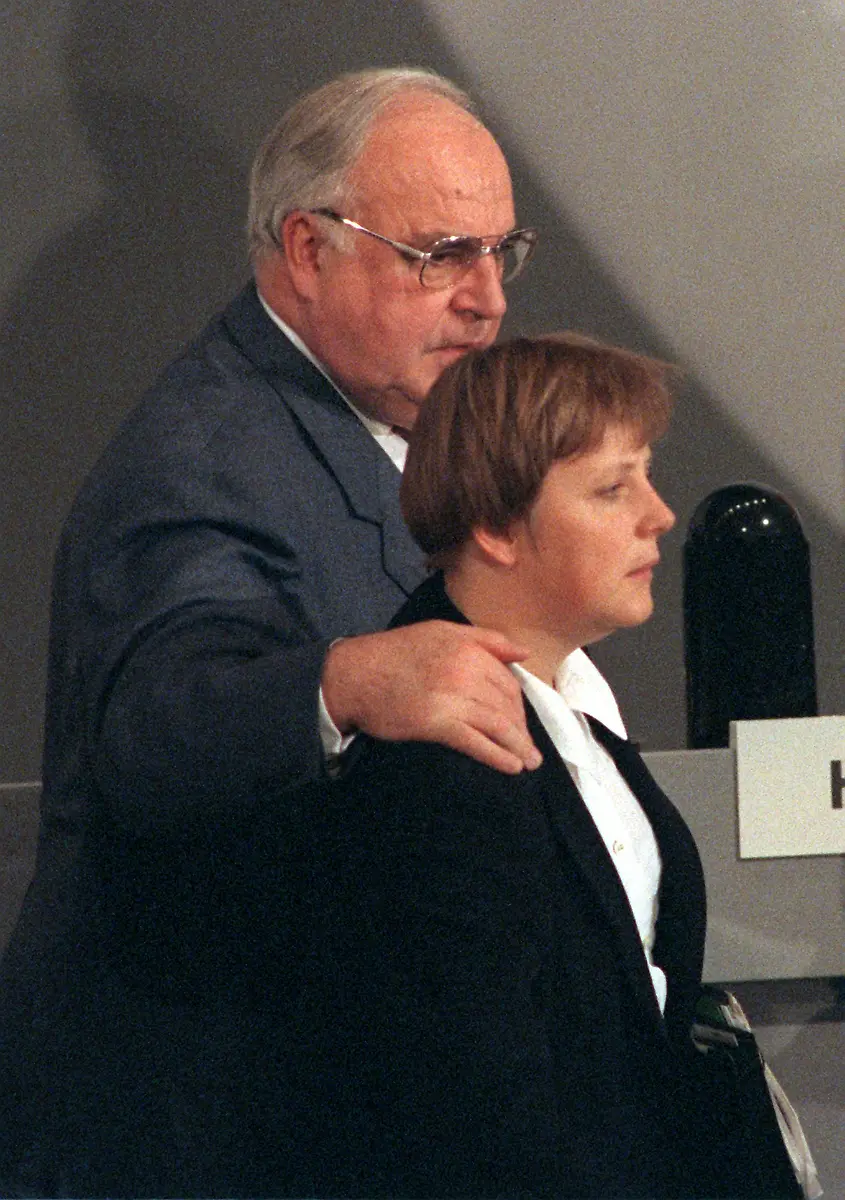

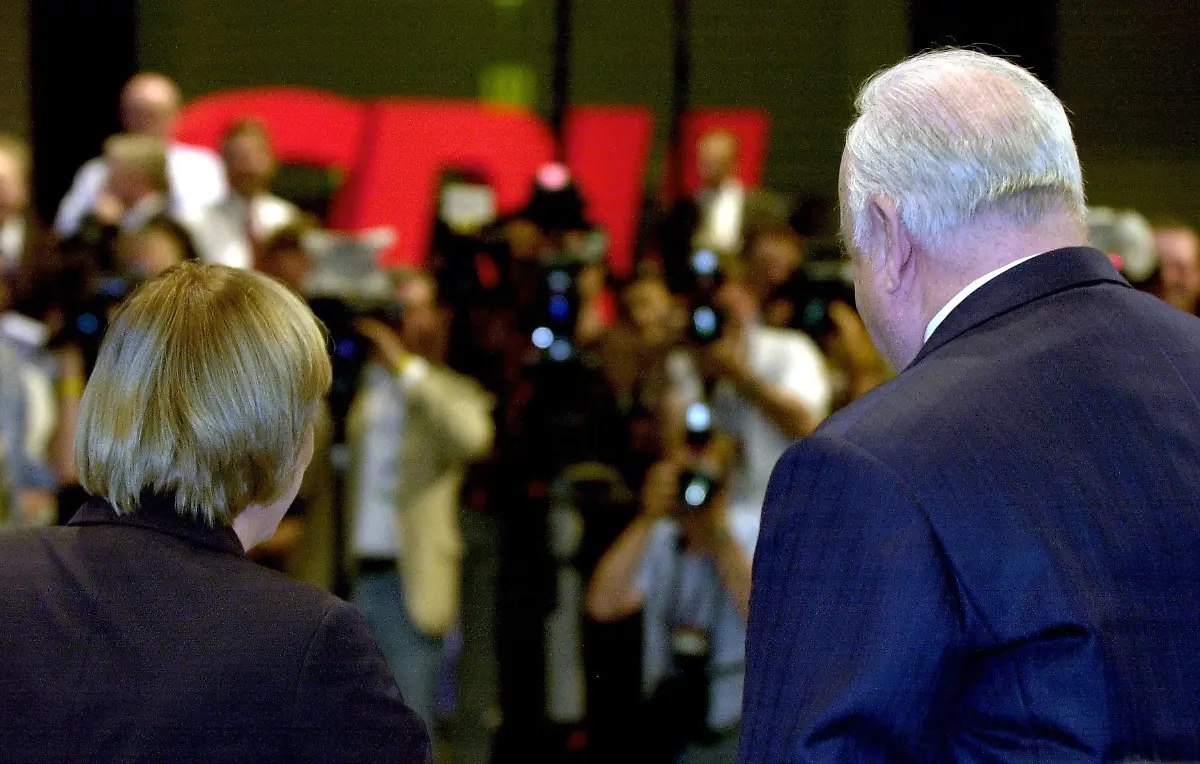

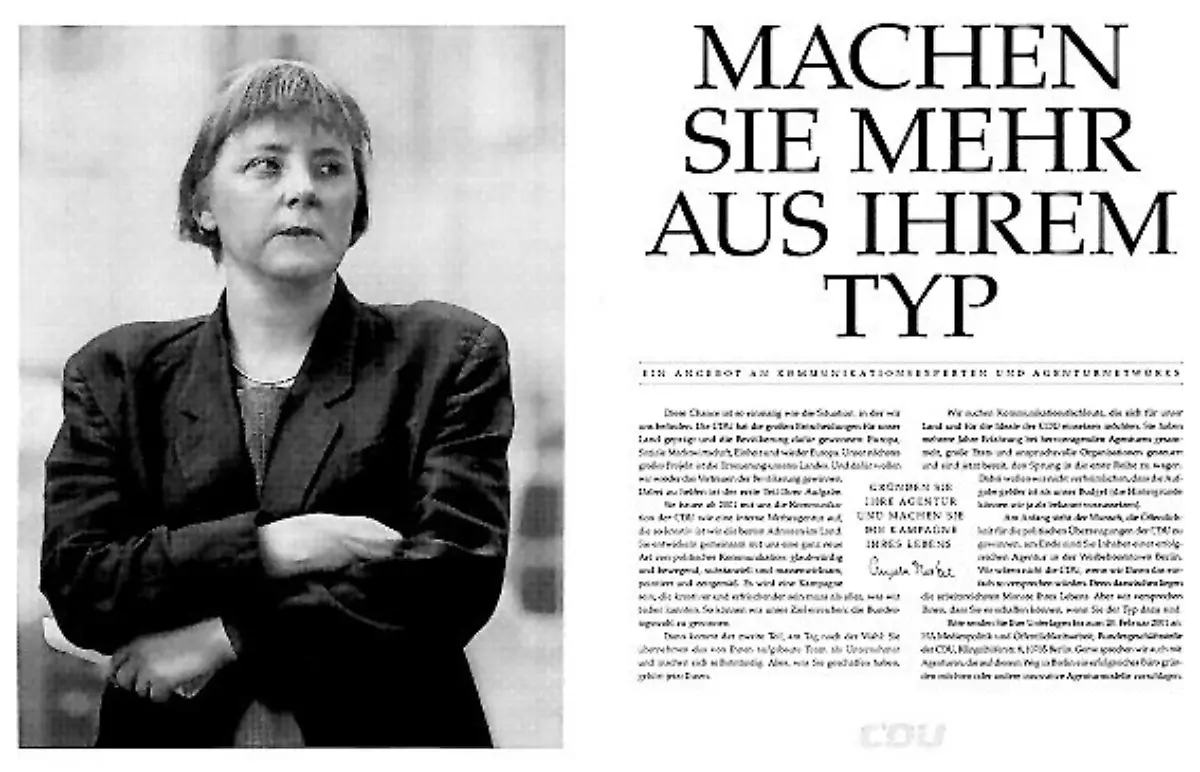

Angela MerkelVon Kohls Mädchen zur mächtigsten Frau der Welt

17.12.2013, 08:22 Uhr

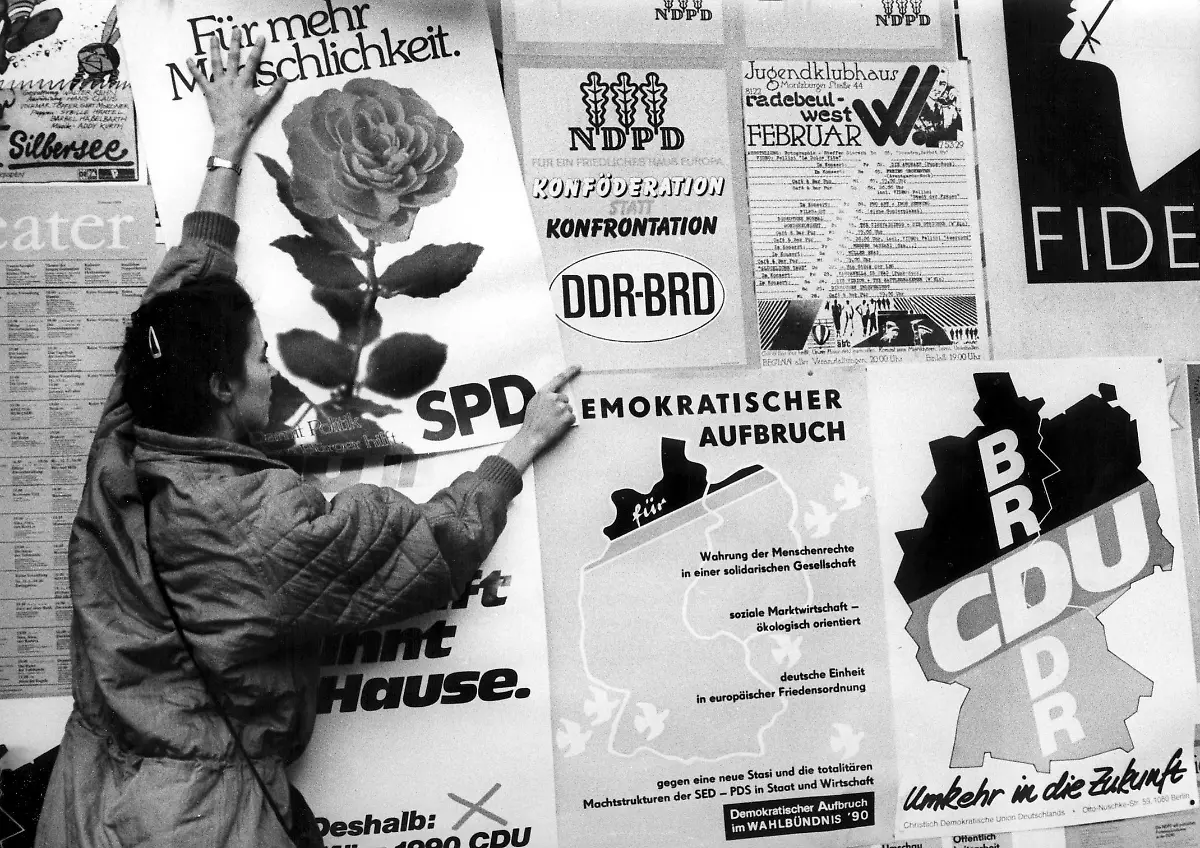

Ihre politische Karriere wirkt wie eine Abfolge von Zufällen: Als Frau, Ostdeutsche und Protestantin war Angela Merkel die unwahrscheinlichste Wahl für den Vorsitz der CDU. Heute hat sie nicht nur ihre Partei fest im Griff. Die Frage bleibt: Wozu?