Bilderserien

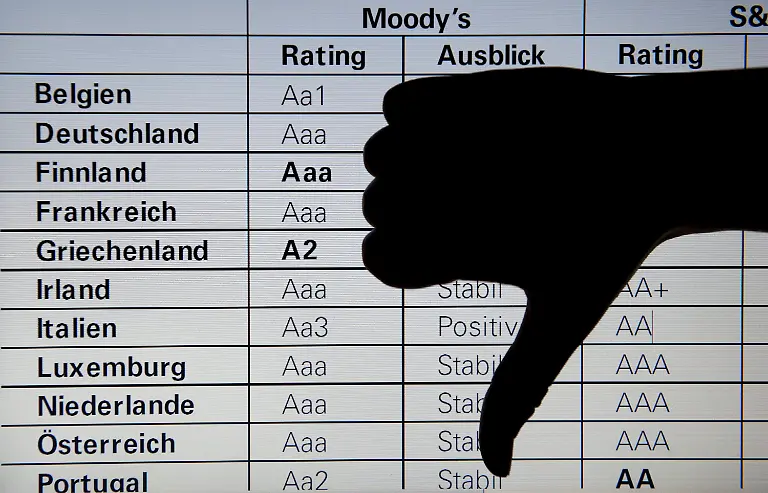

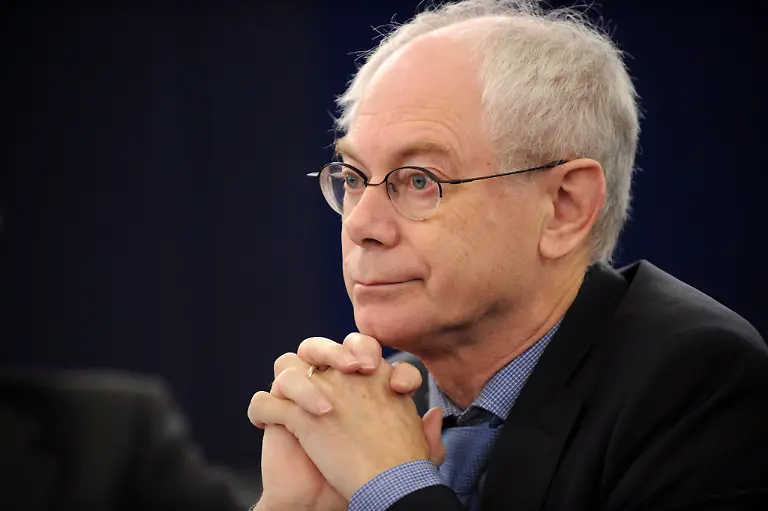

Rettungsmanöver, Ratings, RücktritteIn Euroland ist nichts, wie es war

28.12.2011, 13:07 Uhr

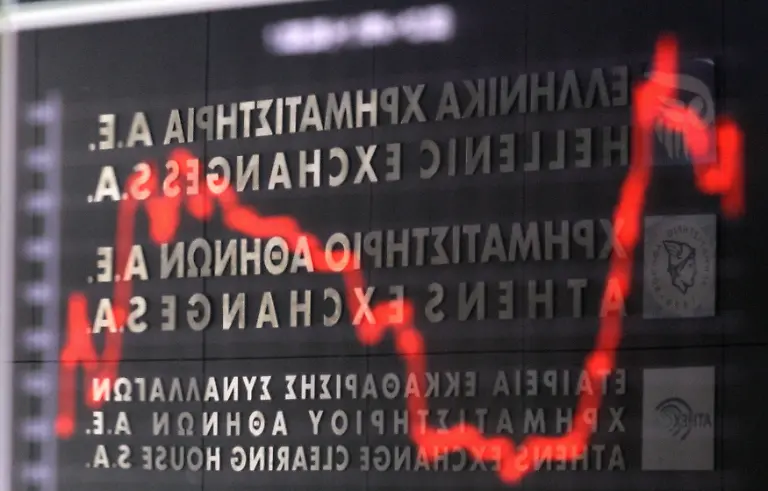

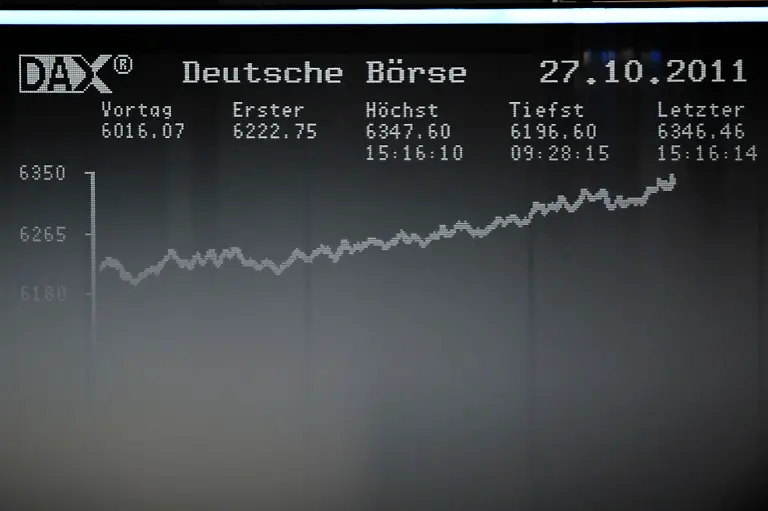

2011 war ein Horrorjahr. Aber die gute Nachricht zum Jahreswechsel lautet: Es gibt den Euro noch. Es ist auch kein Euroland auf der Strecke geblieben. Dabei hatte das Jahr durchaus seine Momente, da wollte man dafür nicht seine Hand ins Feuer legen. Der Rückblick auf ein hartes Wirtschaftsjahr.