Anti-Terror-Einsatz in der Sahara Frankreichs vergessene Front

20.01.2015, 15:04 Uhr

Französische Soldaten auf Patrouille in Mali, nördlich von Timbuktu.

(Foto: REUTERS)

Im westafrikanischen Mali gibt es Gold und Uran, der Norden Nigerias dagegen ist rohstoffarm. In beiden Regionen wurde ein Gottesstaat ausgerufen - doch nur in der Sahelzone kämpft der Westen gegen die Islamisten. Frankreich führt hier seinen eigenen Krieg gegen den Terror.

Die Anschlagserie, bei der drei islamistische Terroristen in Paris 17 Menschen ermordeten, war noch nicht beendet, da war die Chefin des rechtsextremen Front National schon bereit zur Eskalation. Medienwirksam forderte Marine Le Pen nicht nur die Wiedereinführung der Todesstrafe, sondern rief auch zu einem "Krieg gegen den Fundamentalismus" auf, durch den Frankreich die Gewalt mit gleicher Münze zurückzahlen werde. Abgesehen davon, dass Le Pen durch den Racheschwur ihre Geringschätzung zentraler zivilisatorischer Errungenschaften des Abendlandes offenbarte - sie blendete auch eine bedeutende Tatsache aus: Frankreich führt diesen Krieg längst.

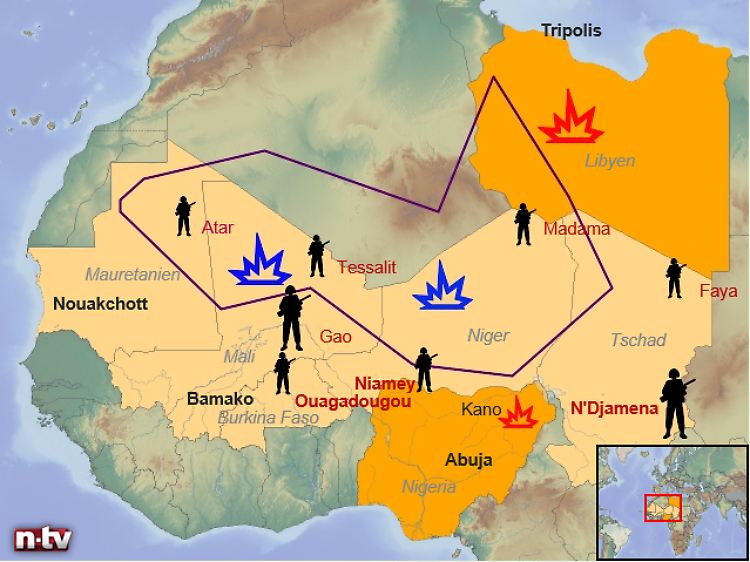

In der westafrikanischen Sahelzone stellt das Land mit der "Opération Barkhane" seit August praktisch im Alleingang den westlichen Beitrag zur militärischen Bekämpfung des islamischen Fundamentalismus in der Sahara. Noch weit vor Frankreichs Engagement in der internationalen Koalition gegen den "Islamischen Staat" (IS) ist "Barkhane" zur größten Militärmission des Landes geworden. Die vor zwei Jahren begonnene Intervention gegen Separatisten im Norden Malis hat sich dabei zum Kampfeinsatz gegen den islamischen Fundamentalismus in der gesamten Sahara ausgewachsen. Unterstützt werden die rund 3500 französischen Soldaten von den Armeen der "Sahel-G5", bestehend aus den bitterarmen Staaten Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad, sowie der UN-Friedenstruppe in Mali, "Minusma".

Frankreichs Präsident François Hollande zwischen dem malischen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

(Foto: REUTERS)

Sichtbar wurde die Bedeutung von "Barkhane" unter anderem beim Trauermarsch internationaler Spitzenpolitiker zwei Tage nach der blutigen Beendigung der Anschlagserie von Paris, bei welchem Präsident François Hollande sich einrahmen ließ von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ibrahim Boubacar Keita, dem malischen Präsidenten. Keita mahnte in Paris, die islamistische Bedrohung für die Staaten der Sahelzone durch die nigerianische Boko Haram und libysche Milizen sei mittlerweile größer denn je.

Scheu vor dem "Wespennest" Libyen

Während Hollande, beflügelt vom raschen Vordringen seiner Armee, schon am Nationalfeiertag 2013 von einem "Sieg für Afrika" und "gegen den Terrorismus" sprach, verschlechterte sich die Sicherheitslage in Mali und Niger zuletzt spürbar. Die wieder zunehmenden Angriffe auf Truppen Frankreichs und der UN belasten zudem den Friedensprozess zwischen Malis Regierung und den nach mehr Autonomie strebenden Tuareg im Norden. Dessen Beilegung hatte am Anfang von Frankreichs Einsatz gestanden.

Die Lage in Nordmali entwickelte ihre besondere Sprengkraft dabei erst nach einer anderen Intervention: Der mit westlicher Hilfe eingeleitete Sturz Muammar al-Gaddafis trieb Anhänger al-Kaidas im Maghreb (AQMI) und anderer dschihadistischer Gruppen 2011 schwer bewaffnet aus Libyen in Richtung Mali, wo sie einen zuvor kaum religiös motivierten Aufstand für ihre Zwecke vereinnahmten.

So wurde der Süden Libyens Frankreichs Außenminister Jean-Yves Drian zufolge zum "Wespennest" von Islamisten. Diese können über die kaum gesicherte Grenze in der Wüste ihre Gesinnungsgenossen in der Sahelzone mit Waffen und Nachschub beliefern und gleichzeitig durch Schmuggel und Menschenhandel ihre eigenen Aktivitäten finanzieren. Die Staaten der Region fühlten sich durch die Libyen-Intervention hinters Licht geführt. So stellte beispielsweise Tschads Präsident Idriss Déby klar: "Die Lösung liegt in den Händen der Nato, die das Unheil erst angerichtet hat."

Bevölkerung zweifelt an Absichten der Franzosen

"Es fehlte eine Strategie nach der ersten Intervention", meint Kocra Assoua, Professor für Entwicklungspolitik in Westafrika an der Universität Bayreuth. Dies wiederhole sich nun mit "Barkhane", sagt er und beklagt darüber hinaus, dass Frankreich die Menschen in den betroffenen Ländern über seine Absichten in der Region nicht ausreichend aufkläre. "Am Anfang waren die Malier erfreut über das Eingreifen. Mittlerweile stellt sich jedoch Misstrauen ein, dass Frankreich in der rohstoffreichen Region vor allem Eigeninteressen verfolgt." Die Dschihadisten wüssten derartige Vorbehalte für sich zu nutzen und könnten so leichter junge Männer für ihre Sache rekrutieren.

Dem Verdacht, Frankreich führe bei Militäraktionen in seinen ehemaligen afrikanischen Kolonialgebieten außer der Friedensfahne auch immer ein Scheckbuch mit sich, sieht sich die Regierung in Paris zwar gewohnheitsmäßig ausgesetzt. Doch tatsächlich ist vor allem die westliche Sahelzone mit ihren Gold- und besonders Uranvorkommen für die Energieversorgung des führenden europäischen Kernenergieerzeugers wirtschaftlich besonders bedeutsam.

Diese Sichtweise werde durch die relative Zurückhaltung genährt, mit der der Westen auf den Terror von Boko Haram im wirtschaftlich weniger ergiebigen Norden Nigerias reagiere, sagt Assoua. In Mali habe es nur wenige Monate gedauert, bis die Franzosen der dortigen Regierung zu Hilfe geeilt seien, um den dort ausgerufenen Gottesstaat zu bekämpfen. In Nigeria konnte Boko Haram im vergangenen August das Gleiche ohne Eingreifen westlicher Truppen tun und seitdem immer schwerere Angriffe auf Zivilisten ausüben.

Nato soll ihre "Arbeit zu Ende bringen"

Zudem würden - so Assoua weiter - die Armeen Kameruns und Nigerias im Gegensatz zu den Sahel-G5 kaum Unterstützung erhalten. Man überließ es zuletzt dem Tschad, dem Nachbarn Kamerun beim Kampf gegen das Vordringen Boko Harams militärische Hilfe zuzusichern. Auch eine Bündelung der Bemühungen Frankreichs, Großbritanniens und der USA in der Region bleibe bis auf vage Kooperationsabkommen, an denen sich auch Deutschland in geringem Ausmaß beteiligt, weitgehend aus. Dies leiste dem Verdacht Vorschub, die westlichen Staaten seien an einer Befriedung der sich berührenden Gebiete von AQMI und Boko Haram weniger interessiert, als an der Absicherung traditioneller Interessenssphären.

Unabhängig von möglichen wirtschaftlichen Erwägungen bleibt die Frage, wie Frankreich der Gemengelage aus ethnischen Konflikten, kriminellen Aktivitäten und terroristischen Bedrohungen in der Region Herr zu werden gedenkt. Militärische Präsenz wird bis auf weiteres die einzige Möglichkeit zur Einflussnahme bleiben, zumal bescheidene entwicklungspolitische Ansätze wie die Sahel-Strategie der EU ohne ein überwiegend friedliches Umfeld keine Wirkung entfalten können. So war bereits vor den "Charlie Hebdo"-Anschlägen auch eine Budgeterhöhung für "Barkhane" vereinbart worden, die Hollande danach noch einmal mit den Worten bekräftigte, sein Land werde sich "keinem Druck beugen".

Im Operationsgebiet von "Barkhane" reaktivierte Frankreichs Armee zuletzt das alte Militärfort Madama im Norden Nigers, von dem aus mehrere hundert Soldaten vor den Toren Libyens den Verkehr Richtung Süden kontrollieren sollen. Außenminister Le Drian sagte bei einem Besuch im Januar, dass die Entstehung eines "Forums für Terroristen direkt am Mittelmeer" für die internationale Gemeinschaft nicht hinnehmbar sei. Angesichts der Lage am Nord- und Südrand von "Barkhane" scheint es mit den Worten von Tschads Präsident Déby fraglich, ob Frankreich und die anderen Nato-Staaten weiter umhinkommen, ihre in Libyen begonnene "Arbeit zu Ende zu bringen."

Quelle: ntv.de