Wirtschaft mahnt zu EhrlichkeitScholz wischt Rente mit 68 vom Tisch

Wissenschaftler aus Altmaiers Ministerium empfehlen ein späteres Rentenalter und lösen in der Großen Koalition eine massive Absetzbewegung aus: Vor allem die Sozialdemokraten Scholz und Heil verdammen die Idee, doch auch die CSU und sogar Altmaier selbst wollen nichts davon wissen.

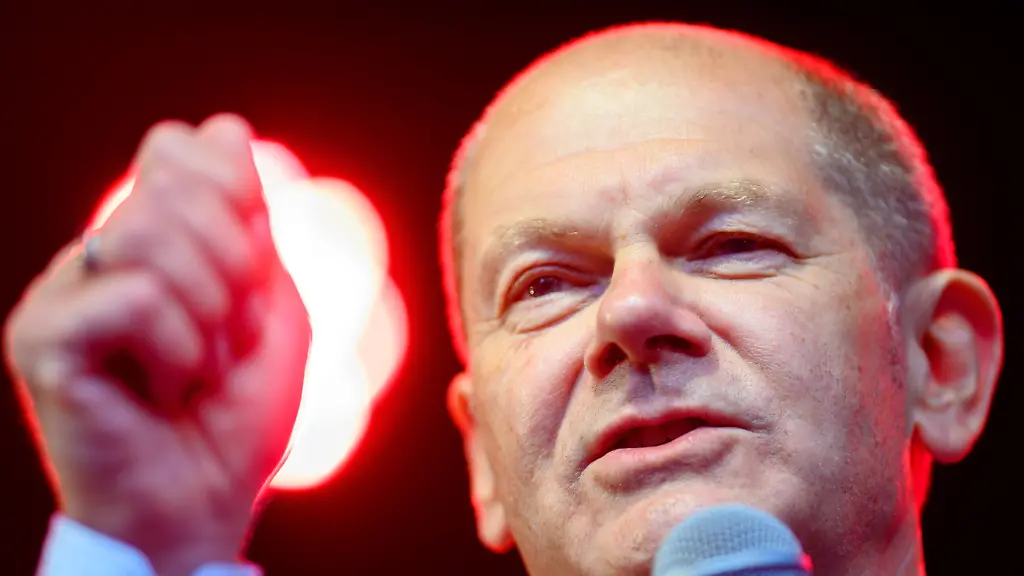

Die SPD hat sich mit Empörung und Ablehnung auf das Gutachten eines Beratergremiums der Bundesregierung gestürzt, das nach 2040 ein Renteneintrittsalter von etwa 68 Jahren empfiehlt. Ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz nutzte einen Auftritt beim SPD-Wirtschaftsforum, um zu unterstreichen: "Ich stehe dafür, dass wir keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters, des gesetzlichen, diskutieren." Dem Wissenschaftlichen Beirat beim Wirtschaftsministerium warf Scholz ein Horrorszenario vor, das dazu dienen solle, "Rentenkürzungen durchzusetzen, für die es in dieser Zeit keinen Anlass gibt". FDP-Vizefraktionschef Christian Dürr kritisierte, Scholz spiele das Finanzierungsproblem herunter. Die Linke erklärte hingegen, auch die Rente mit 65 sei finanzierbar.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ging auf Distanz zu dem Gutachten aus seinem eigenen Ministerium. Er verwies auf die Rentenreform der Großen Koalition im Jahr 2007, mit der die schrittweise Heraufsetzung der Altersgrenze für eine Rente ohne Abzüge auf 67 Jahre bis 2031 beschlossen wurde. "Dabei sollte es bleiben, das ist seit Jahren meine Meinung", twitterte der CDU-Politiker. Das Beratergremium des Wirtschaftsministeriums sei unabhängig und binde niemanden.

Auch der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich griffen die Wissenschaftler an. "Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters halte ich für den falschen Weg", sagte Heil. "Auch eine Absenkung des Rentenniveaus wäre nicht richtig, weil sich sonst die Löhne und Gehälter von der Rentenentwicklung abkoppeln."

Lebenserwartung und Rentenalter koppeln

Das Beratergremium schlägt vor, das Renteneintrittsalter an die allgemeine Lebenserwartung zu koppeln. Bis etwa 2042 erhöhe es sich damit auf 68 Jahre. Damit würde die steigende Lebenserwartung im Verhältnis von etwa zwei zu eins zwischen längerem Arbeiten und längerer Rente aufgeteilt. Das Gutachten wurde maßgeblich vom Wissenschaftler Axel Börsch-Supan mitverfasst, der die Rentenpolitik der Bundesregierung seit Jahren kritisiert.

In dem Gutachten machen die Wissenschaftler geltend, dass die Regierung mit zahlreichen Maßnahmen der Rentenkasse zusätzliche Lasten aufgebürdet habe - etwa mit den Haltelinien beim Rentenniveau und beim Beitragssatz sowie mit zusätzlichen Leistungen wie Mütter- und Grundrente wie auch der Rente mit 63. Der Rentenkasse drohe daher ein Finanzierungsschock.

Scholz wies dies zurück. "Das ist nicht nur falsch gerechnet. Das ist auch unsozial, was dort vorgeschlagen wird", sagte der Minister. FDP-Fraktionsvize Dürr nannte es ein Unding, dass ausgerechnet Scholz das Problem herunterspiele. "Wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen, droht den öffentlichen Haushalten die Insolvenz", sagte Dürr. "Die Experten warnen nicht erst seit gestern vor der gefährlichen Entwicklung der Renten." Nötig seien "echte Reformen, etwa durch die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente, und mehr Einwanderung in den Arbeitsmarkt".

CSU und Linke ebenfalls kritisch

Auch die CSU wies den Vorschlag der Wissenschaftler pauschal zurück. "Ein späteres Renteneintrittsalter lehnen wir ab", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Berlin. Um die Rente sicherer zu machen, bedürfe es vielmehr einer "wirkungsvollen Reform der privaten Vorsorge". Diese müsse "erfolgreicher und effizienter werden", forderte Dobrindt.

Linken-Rentenexperte Matthias Birkwald nannte Szenarien "komplett unseriös", dass die Rente langfristig nicht finanzierbar sei. Im EU-Altersreport werde vorgerechnet, dass die Rentenausgaben in Deutschland bis 2045 voraussichtlich von zehn auf zwölf Prozent der Wirtschaftsleistung stiegen. "Das ist EU-Durchschnitt und verkraftbar", erklärte Birkwald. Auch eine Rückkehr zur Rente mit 65 sei mit einer Beitragssatzerhöhung um 0,5 Prozentpunkte finanzierbar.

Das gesetzliche Renteneintrittsalter markiert die Altersgrenze, ab der in der Regel frühestens eine Rente ohne Abzüge gezahlt wird. Viele gehen aber früher in den Ruhestand und nehmen lebenslange Abzüge in Kauf. Eine Ausnahme ist die Rente mit 63, bei der nach 45 Beitragsjahren die Alterseinkünfte nicht gekürzt werden. Seit 2012 steigt die gesetzliche Altersgrenze schrittweise von 65 auf 67 im Jahr 2031.

Arbeitgeber verlangen "ehrliche Diskussion"

Die Wirtschaft plädierte dafür, die Diskussion über eine mögliche Rente mit 68 offen zu führen. Man dürfe nicht in eine Situation geraten, in der es mehr Leistungsempfänger als Leistungsgeber gebe, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in Berlin mit Blick auf die demografische Entwicklung im Land. "Die Diskussion muss geführt werden und sie muss ehrlich geführt werden." Mit sturer Ablehnung sei das Thema nicht abzuschließen.

"Auch Menschen, die gerne länger arbeiten wollten, müssten in die Diskussion aufgenommen werden", sagte Dulger. Für Menschen mit Berufen, die in höherem Alter nicht mehr ausgeführt werden könnten, müsste es auch Weiterbildungsmöglichkeiten und neue Perspektiven geben. "Ich erwarte von den Handelnden in der Politik auch in der nächsten Legislatur, dass es gelingt, dass auch meine Kinder später einmal eine auskömmliche Rente bekommen am Ende eines erfüllten Arbeitslebens", sagte Dulger.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bestritt dagegen, dass die Empfehlung für die Rente ab 68 sachliche Gründe habe. Das Gremium wolle "Renten drastisch kürzen, Sozialstaat abbauen und Alterssicherung privatisieren - all das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Piel warf dem Gremium vor, den bevorstehenden Ruin des Staates zu verkünden, um dann damit einschneidende Reformen zu begründen, sei keine wissenschaftlich fundierte Beratung, sondern politische Propaganda.