Bereits vor 50 Millionen Jahren Pilz macht Ameisen zu Zombies

19.08.2010, 09:01 Uhr

Eine befallene Ameise, aus deren Kopf eine Pilzhyphe mit Pilzspore wächst.

(Foto: Universität Harvard, David P. Hughes)

Mit besonderen Bissspuren an einem fossilen Blatt beweisen Wissenschaftler, dass es bereits vor 50 Millionen Jahren in Nordeuropa einen Pilz gegeben hat, der sich in die Köpfe von Ameisen bohrte und diese umprogrammierte. Bis heute gibt es diese bizarre Form des Parasitismus in asiatischen Regenwäldern.

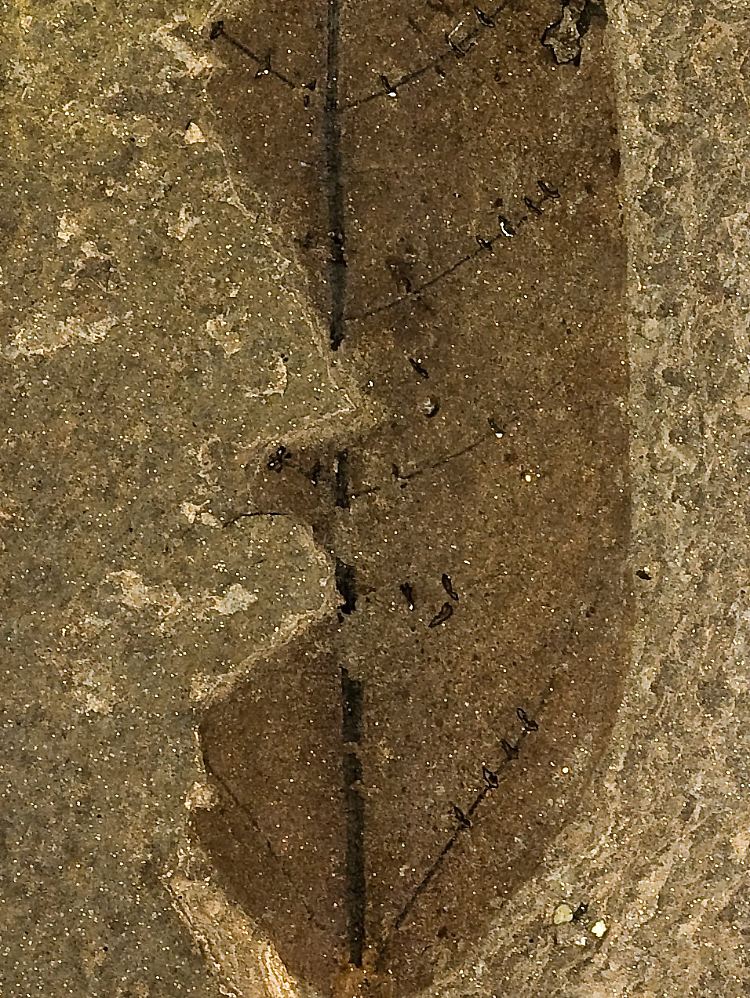

Auf einem fossilen Blatt hat der Bonner Paläontologe Dr. Torsten Wappler zusammen mit Kollegen der Uni Harvard und des Smithsonian-Instituts charakteristische Mini-Löcher entdeckt, die darauf schließen lassen, dass die Ameise mit einem parasitären Pilz befallen war. Denn genau dieselben Löcher findet man heute häufig in bodennahen Blättern im thailändischen Regenwald. Sie stammen von Tischlerameisen, die von einem Pilz namens Orphyocordyceps unilateralis infiziert wurden.

Das Baltt stammt aus der Grube Messel bei Darmstadt und ist rund 50 Millionen Jahre alt. "Die fossilen Bissspuren stimmen in Position, Größe und Form extrem gut mit den heutigen Kieferabdrücken überein", sagt Wappler. Haben sich also vor 50 Millionen Jahren in Messel ähnliche Dramen abgespielt wie heute in den Regenwäldern Südost-Asiens? "Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit war das so", bestätigt der Experte für Insekten-Fraßspuren. "Damit haben wir das erste Mal fossile Anzeichen für eine parasitische Beziehung gefunden, die mit einer Verhaltensänderung einher geht."

Ameise als Mietwagen

Was die Infektion genau bewirkt, hat Harvard-Biologe David P. Hughes erst vor etwa einem Jahr in einer aufsehen erregenden Studie herausgefunden: Wenn Sporen von Orphyocordyceps unilateralis auf den Panzer einer Ameise gelangen, beginnen sie dort zu keimen. Die Pilzhyphen dringen in ihr Opfer ein und programmieren es um: Von ihrem Nest in der Wipfelregion steigen die kranken Tiere in die Tiefe. Zwei Handbreit über dem Boden suchen sie sich ein Blatt an der Nordseite des Baums. An seiner Unterseite verbeißen sich an einer der großen Blattvenen. Dann sterben sie.

Aber was hat der Pilz davon? 25 Zentimeter über dem Boden herrschen 95 Prozent Luftfeuchte und eine Temperatur von 20 bis 30 Grad. Das sind für Orphyocordyceps ideale Lebensbedingungen, wie Professor Hughes und seine Kollegen herausfanden: Sie setzten einige der toten Ameisen in die Baumwipfel um, wo die Luftfeuchte sehr viel stärker schwankt. Außerdem kann es dort erheblich wärmer werden. In allen untersuchten Fällen stellten die Pilze daraufhin ihr Wachstum ein. Die Pilze nutzen die Ameisen also als Transportvehikel – und parken sie auch noch exakt dort, wo es ihnen selbst am besten geht.

Uralte Form des Parasitismus

Das fossile Blatt mit den charakteristischen Bissspuren.

(Foto: Universität Bonn, Georg Oleschinski)

"Unsere Studie zeigt nun, dass es diese hoch spezialisierte Form des Parasitismus schon sehr viel länger gibt als gedacht", erläutert Wappler. Aus Sicht eines Biologen ist das extrem spannend: Zwischen Parasit und Wirt kommt es häufig zu einer Art Wettrüsten. Parasiten gelten daher als eine wichtige Triebfeder für die Evolution. Es ist das erste Mal, das Fossilien Hinweise auf eine durch Parasiten verursachte Verhaltensänderung liefern.

Zudem stützt die Arbeit eine These, für die sich in jüngerer Zeit immer mehr Belege finden: Die Regenwälder Thailands scheinen heute ähnliche Lebensbedingungen zu bieten wie Messel vor 50 Millionen Jahren.

Quelle: ntv.de, idw