Die schüchterne Blase Was ist Paruresis?

10.01.2011, 09:57 Uhr

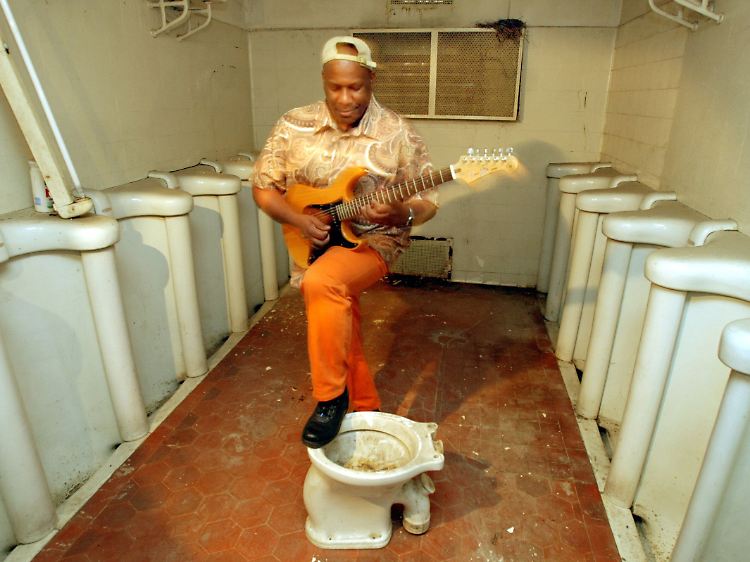

Eine öffentliche Toilette ist ein echtes Problem für Paruretiker.

(Foto: picture alliance / dpa)

Obwohl rund sieben Prozent der Bevölkerung in Deutschland darunter leiden, wissen die meisten nicht, dass es einen offiziellen Namen für ihr Problem gibt. Was Paruresis ist, wie sie entsteht und welche Hilfen es gibt, erfahren Sie hier.

Was ist Paruresis?

Ungefähr sieben Prozent der Bevölkerung leiden in Deutschland an einer psychisch bedingten Entleerungsstörung, die in der Fachsprache Paruresis genannt wird. Beschrieben wird damit die Unfähigkeit, in öffentlichen Toiletten oder außerhalb der häuslichen Privatsphäre zu urinieren. Paruresis ist eine besondere Form der Angststörung und kann zu den sozialen Phobien gezählt werden. Paruresis kann zu zahlreichen Einschränkungen der Lebensqualität bis hin zur Depression führen.

Wie entsteht Paruresis?

Die Entleerungsstörung tritt entweder in der Pubertät oder im Erwachsenenalter auf. Experten vermuten, dass ihr meistens ein besonderes Erlebnis auf einer öffentlichen Toilette vorausgeht, das die Betroffenen traumatisiert oder zumindest zu einem erhöhten Schamgefühl geführt hat. Schon der bloße Gedanke an die Anwesenheit anderer Menschen oder das Gefühl der Beeinträchtigung der Privatsphäre reichen aus, um bleibende Angst aufzubauen. Aber auch Aspekte wie Unsauberkeit, Zeitdruck, Prüfungsangt und jede Art von Stress können zu einer Paruresis führen. Die Angst, eine ähnliche Situation wieder erleben zu müssen, steigert die Anspannung so sehr, dass auch die Muskeln in der Blasengegend, die an der Entleerung beteiligt sind, verkrampfen, so dass eine Harnentleerung im schlimmsten Fall unmöglich wird.

Wie sehen die Symptome genau aus?

Das sogenannte "Stille Örtchen" ist meistens gar nicht so still.

(Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb)

Paruresis kann in verschiedenen Schweregraden auftreten. In leichten Fällen kann es zur zeitlichen Verzögerung bis zum Beginn des Wasserlassens kommen, in den schwersten Fällen zum völligen Unvermögen, außerhalb der häuslichen Toilette zu urinieren. Die Ausprägung hängt vom Betroffenen selbst sowie von dessen gegenwärtiger Verfassung ab. Paruretiker haben Angst, dass man ihnen beim Urinieren zusehen oder zuhören und sie daraufhin bewerten könnte.

Wie reagieren Paruretiker?

Den meisten Betroffenen ist es unangenehm, über ihr Leiden zu sprechen. Sie schämen sich dafür und versuchen, die Angst oder Stress auslösenden Situationen zu vermeiden. Dadurch kommen sie in einen regelrechten Teufelskreis. Theater- oder Kinobesuche, Kneipentreffen oder Konzerte sowie Reisen können nicht mehr gemacht werden. So wird nach einiger Zeit auch der soziale Kontakt auf ein Minimum reduziert, denn auch durch Treffen mit Freunden in den eigenen vier Wänden kann es zur gefürchteten Entleerungsstörung kommen. Sogar Beziehungen und Arbeitsplätze können durch Paruresis zerstört werden. Menschen mit dieser psychisch bedingten Entleerungsstörung leben oftmals sehr isoliert und wissen nicht einmal, dass es sogar einen Fachbegriff für ihr Leiden gibt. In einigen Fällen werden Paruretiker sogar depressiv.

Was sollten Menschen mit Paruresis tun?

Der erste Schritt sollte sein, die Phobie als solche anzunehmen und Informationen darüber zu sammeln. Je früher im Krankheitsverlauf, desto besser. Darüber hinaus ist es ratsam, sich in einem geschützten Raum wie in einem Internetforum mit anderen Betroffenen auszutauschen.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Paruresis ist in Deutschland wissenschaftlich kaum erforscht, obwohl die Entleerungsstörung bereits 1954 von G. W. Williams und E. T. Degenhardt beschrieben wurde. Von 2003 bis 2006 wurde durch die Abteilung Klinische Psychologie der Universität Düsseldorf erstmals eine Therapiestudie mit 60 männlichen Probanden durchgeführt. In ihr wurde die Wirksamkeit einer psychologischen Verhaltenstherapie untersucht. Seitdem werden psychologische Verhaltenstherapien und das Erlernen von Tiefenentspannungsübungen wie beispielsweise autogenem Training oder speziellen Atemtechniken empfohlen. Eine medikamentöse Behandlung gibt es derzeit nicht.

Quelle: ntv.de