Es gibt sie doch Was sind Quasikristalle?

05.10.2011, 16:52 Uhr

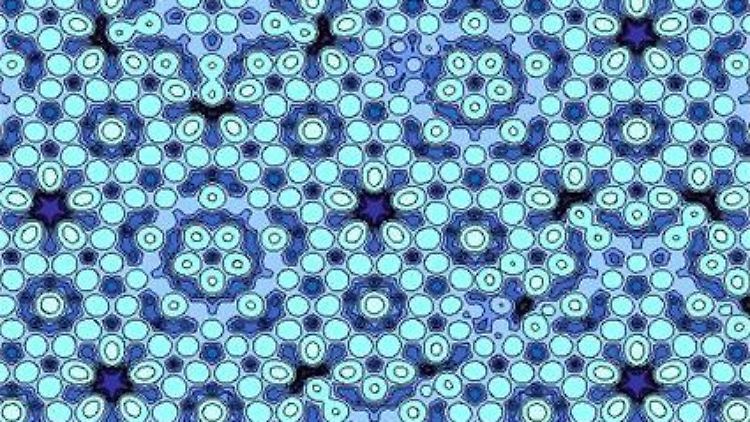

Atommodell eines Quasikristalls

Dan Shechtman erhält den Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung der Quasikristalle. Doch die waren 1982 schier undenkbar. Das Grundgesetzt lautete: Alle Kristalle bestehen aus sich wiederholenden, periodischen Mustern gleicher Bausteine. Quasikristalle jedoch folgen einer anderen Struktur und passten nicht ins Bild.

Dan Shechtman ist Experte für Kristalle. Die gehören zu den wichtigsten Bauprinzipien der unbelebten Natur. Im Kochsalz etwa lagern sich Natrium- und Chloratome in immer gleichen Abständen zusammen. In allen drei Richtungen des Raumes wiederholt sich dieses Muster auf regelmäßige Weise. Ein Kristall ist höchst geordnet. Dies gilt für viele Mineralien, für reine Metalle wie Gold, für Eis oder Zucker und ungezählte Stoffe mehr. Immer nehmen die Atome eine regelmäßige Anordnung ein. Aus dieser immer wiederkehrenden Beobachtung leiteten die Forscher ihr Grundgesetz ab: Alle Kristalle bestehen aus sich wiederholenden, periodischen Mustern gleicher Bausteine.

Im Fall des Kochsalzes sind winzige Würfel die Grundeinheit. Die Entsprechung in der zweidimensionalen Welt wären quadratische Badezimmerkacheln, mit denen sich eine Fläche mühelos bedecken lässt. Mit gleichseitigen fünfeckigen Kacheln lässt sich ein Fußboden hingegen nicht lückenlos füllen. Ebenso wenig ließe sich mit fünfseitigen Prismen ein Raum lückenlos füllen. Dies brachte die Forscher zu ihrer in Stein gemeißelten Ansicht, dass Kristalle mit einer fünfzähligen Symmetrie unmöglich sind. Diese geschichtliche Analyse liefern die Chemiker Bernd Harbrecht und Matthias Conrad der Uni Marburg, die sich mit Shechtmans sogenannten Quasikristallen bestens auskennen.

Vorstoß in eine verbotene Welt

Der ausgezeichnete Wissenschaftler kam also plötzlich mit einer Metalllegierung daher, die vom ehernen Grundgesetz abwich. Er hatte dafür eine Mischung aus Aluminium und Mangan blitzschnell abgekühlt. Ein Bild der Legierung bewies an jenem 8. April 1982: Die angeblich unmögliche fünfzählige Symmetrie gibt es doch. Der Kristall war nicht periodisch. Das war wie der Vorstoß in eine verbotene, neue Welt. Ein Dogma der Chemie wurde umgestoßen.

Aber niemand wollte ihm folgen, berichtete Shechtman der Zeitung "Haaretz" im vergangenen April. Mehr noch: Der Direktor seiner damaligen Arbeitsgruppe legte ihm ein Buch mit der bestehenden Lehrmeinung vor und sagte: "'Bitte lies', was hier geschrieben ist.' Ich sagte, dass wir es hier mit etwas zu tun hatten, das über das Verständnis des Buches hinausging." Der Direktor kam nach 24 Stunden wieder und bat den Wissenschaftler, die Forschergruppe zu verlassen, weil er "Schande" über die Mitglieder bringe.

Leidenszeit von zwei Jahren

"Er musste harte Jahre durchleben", sagte Shechtmans Ehefrau Zipi jetzt dem israelischen Rundfunk. Ihr Mann habe zu jenen Professoren gehört, über die man sich auf Kongressen heimlich lustig gemacht habe. "Es dauerte sehr lange, ehe Shechtmans Entdeckung durch die Filter des Wissenschaftssystems gedrungen ist", so formulierte es Sven Lidin vom Nobelkomitee. Und Shechtman selbst hat nach eigenen Worten aus seiner Erfahrung gelernt, dass ein Wissenschaftler dann gut ist, wenn er bescheiden ist - und bereit, auf unerwartete Resultate zu hören. So erscheint die Auszeichnung fast als ein Nobelpreis für Hartnäckigkeit.

Die Leidenszeit dauerte etwa zwei Jahre. Dann verknüpften aufgeschlossene Kollegen Shechtmans Daten mit früheren mathematischen Vorhersagen. Ende 1984 erschienen schließlich zwei Publikationen von Shechtman und mehreren Kollegen. Damit waren die Quasikristalle in der Welt. In der Folge fanden andere Kollegen ähnliche Bilder in ihren Unterlagen - aber niemand hatte sie ausreichend beachtet.

Kristalle mit Potenzial

Die besonderen Kristalle werden noch auf ihr technisches Potenzial geprüft. Wider Erwarten nimmt die Leitfähigkeit der Quasikristalle - von denen inzwischen verschiedene beschrieben sind - mit steigender Temperatur zu. Titanhaltige Quasikristalle könnten zur Speicherung von Wasserstoff taugen. Vielleicht gibt es auch eine Anwendung in der Wandlung von Wärme- in elektrische Energie. Ein schwedischer Hersteller schuf Stahl mit quasikristallinen Einschlüssen - für Rasierklingen und Besteck für Augen-OPs. Andere Forscher experimentieren mit Quasikristallen, um Beschichtungen für Pfannen, energiesparende Leuchtdioden oder Wärmeisolatoren zu schaffen.

Quelle: ntv.de, Thilo Resenhoeft, dpa