"Arabellion" und die EmpörtenBerlinale politischer denn je

Protest, Aufstand, Flucht: Die diesjährige Berlinale ist politischer, als sie es jemals zuvor war. Die Menschen strömen in die Kinos, um dabei zu sein, wenn Kameraleute ihr Leben riskieren, um Bilder von den Rebellionen in den arabischen Ländern einzufangen oder Menschen in die Todeszone rund um Fukushima begleiten.

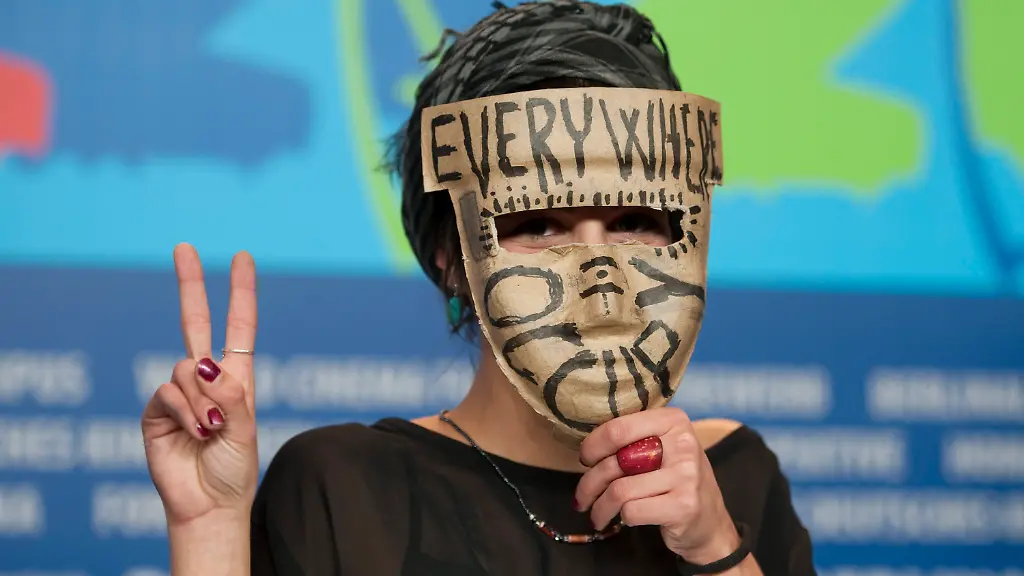

Ob die arabische Revolte, die Occupy-Bewegung oder die Folgen des Atomdesasters in Japan - die Filmfestspiele in Berlin sind mit Dutzenden Filmen auch ein Seismograph für globale Befindlichkeiten und Ängste. Die Handy-Szenen von den Straßen in Kairo und Tunis, die bedächtigen Aufnahmen rund um das Atomkraftwerk von Fukushima oder die Zeugnisse des Protests zwischen Athen und Wall Street beherrschen die Bilderflut. Im Wettbewerb und den Nebenreihen grassiert ein Fieber nach Realität, dem sich selbst Angelina Jolie mit ihrem Balkan-Drama "In the Land of Blood and Honey" nicht entziehen konnte.

Kaum ein Jahr nach dem Umstürzen in Tunesien und Ägypten locken die bewegten Bilder der "Arabellion" die Zuschauer in die Festivalkinos - etwa in die Dokumentation "Reporting. A Revolution" von Bassam Mortada. Hier berichten junge Reporter der unabhängigen Tageszeitung "Al Masry-Al Youm" wie sie die Absetzung des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak erlebten und in langen Tagen und Nächten ihr Leben riskierten, um nahe am Geschehen zu bleiben.

Bedürfnis nach politischer Einordnung

Zu Beginn der Festspiele hatte der Präsident der Festival-Jury, Mike Leigh, den Anspruch deutlich gemacht. Es sei für die Jury unmöglich, einen Film künstlerisch zu beurteilen und dabei die gesellschaftliche Wirkung zu ignorieren. Das Bedürfnis nach politischer Einordnung geht soweit, dass selbst ein Kostümdrama wie der Eröffnungsfilm "Leb wohl, meine Königin!" des Franzosen Benoit Jacquot als Argumentationshilfe für die Occupy-Bewegung verstanden wird.

Viele Filme leben aber aus der Unmittelbarkeit der Ereignisse. Sean McAllister bewahrt sich dagegen mit "The Reluctant Revolutionary" den längeren Atem. Mit seiner Digitalkamera bleibt der Ire einem Touristenführer in Yemens Hauptstadt Sanaa auf den Fersen, der von der Revolte gegen das Regime die Pleite droht - und damit die Ambivalenz des Umbruchs deutlich macht.

Eindeutig ist dagegen "Indignados" (Die Empörten), den der in Algerien geborene Tony Gatlif nach dem Pamphlet "Empört Euch!" des Franzosen Stéphane Hessel in wenigen Wochen herstellte. "Es war ein Film, der schnell gedreht werden musste", sagte Gatlif - und das merkt man dem Streifen an. Als atemlose Collage von Dokumentar- und Spielfilm spürt Gatlif den Protestbewegungen der vergangenen Monate in Europa nach. Die Kamera bleibt der jungen Betty auf den Fersen, einer illegalen Immigrantin aus Afrika, die sich zwischen Polizeischikanen und Obdachlosen-Elend von Griechenland bis Spanien durchschlägt. Mit den Symbolbildern und den Zitaten von Hessel liefert Gatlif in seiner plakativen Eindeutigkeit auch ein Bild der Bewusstseinslage in den Industriestaaten.

Verzweiflung und Galgenhumor nach Fukushima

Geradezu meditativ wirkt dagegen "Nuclear Nation" des Japaners Funahashi Atsushi. Mehr als zwei Stunden nimmt sich der junge Filmemacher Zeit, um das Schicksal der Menschen nachzuzeichnen, die durch die Atomkatastrophe in der Präfektur Fukushima ihre Existenz verloren haben. Monatelang beobachtete er die Menschen aus dem Küstenstädchen Futaba, die nach dem Desaster ihre Wohnungen in Stich lassen mussten. Mit Verzweiflung und Galgenhumor versuchen die Atomflüchtlinge, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Im Mittelpunkt steht die tragische Gestalt eines Bürgermeisters ohne Stadt, der im Kampf gegen Bürokratie und Politiker-Stumpfsinn den Menschen wieder Hoffnung auf eine Heimat geben will.

Wenn die Kamera die Familien in das Niemandsland der nuklear verseuchten Ödnis begleitet, damit sie dort ihrer Toten gedenken und noch einige Habseligkeiten abholen können, gerät das mühsam erlangte Gleichgewicht dieses provisorischen Lebens aus den Fugen. Der Film gibt der Katastrophe ein Gesicht - etwa das jenes Bauern, der sich dem Diktat der Regierung nicht beugen und seine verseuchten Kühe nicht verhungern lassen will. Gegen jede wirtschaftliche Vernunft will der Landwirt seine Tiere durchfüttern. "Wir haben dieses Schicksal gemeinsam erlebt, und jetzt werden wir es auch gemeinsam tragen", sagt er. Nur 14 Kilometer entfernt glüht die Reaktorruine.