Alltag in der Colonia Dignidad Ein Opfer erzählt

05.04.2005, 09:00 UhrDie Nachricht schlug Anfang März wie eine Bombe ein, der Gründer der Colonia Dignidad, Paul Schäfer; wurde in Argentinien gefasst. Damit rückte eines der wenig ruhmreichen Kapitel deutscher Auswanderung wieder ins Bewusstsein. Denn noch immer liegen die Vorgänge in der "Kolonie der Würde" weitgehend im Dunkeln.

Zwar gibt es inzwischen Analysen wie die von Gero Gemballa ("Colonia Dignidad. Ein Reporter auf den Spuren eines deutschen Skandals." Campus-Verlag, 1998), der sich darauf konzentrierte, das System von Herrschaft und Terror zu verdeutlichen. Seitdem kann niemand mehr behaupten, nichts über das institutionelle Geflecht aus Wirtschaftsinteressen, Geheimdienstaktivitäten, Waffenschiebereien und aktiver Komplizenschaft an der Massenliquidierung von Gegnern des Pinochet-Regimes zu wissen.

Den Eltern entrissen

Was aber bedeutete das im Alltag? Wie fühlte sich der Terror konkret an? Efran Vedder hat genau das erlebt, Jos Efran Morales Norambuenas kam 1967 als achtes Kind einer armen Familie in der Nähe der Colonia zur Welt. Seine Eltern nutzen für ihr Baby die kostenlose Klinik der Deutschen, doch die Ärzte behalten das Kind, erst eine Woche, dann zwei und schließlich für immer. Warum ausgerechnet Efran entführt wurde, bleibt unklar. Es ist vielleicht nur ein Zeichen für die Willkür, mit der die Colonia in das Leben anderer Menschen eingriff.

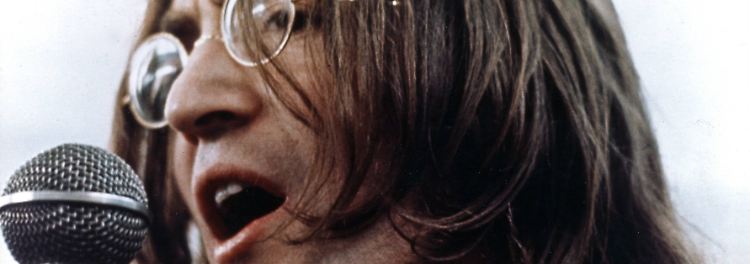

Efran wird die "Erziehung" zuteil, die Paul Schäfer in seiner Sekte installiert hat. Er bekommt einen neuen Namen, Hans, neue Eltern, mit denen er aber nicht zusammen leben darf, kaum Schulbildung, dafür muss er früh arbeiten, viel singen und beten. In seiner Beschreibung ahnt man, wie verloren sich der kleine Junge in der Kolonie der Deutschen gefühlt haben muss. Die ständige Angst vor Strafe, schon bald wird zudem "der Onkel", wie Schäfer allgemein genannt wird, auf den Jungen aufmerksam. Efran-Hans ist acht Jahre alt, als es zum ersten sexuellen Übergriff kommt. Vedder beschreibt das sehr kühl, es war wohl eine "Masche", die Schäfer bei unzähligen Jungen anwandte.

Übergriff unter der Dusche

Religiös verbrämt sprach Schäfer von der schmutzigen Seite der Jungen, unter seiner persönlichen Dusche brachte er den Jungen Seife in die Augen, um sich dann an ihnen zu vergehen. Isoliert von der Welt kann der Junge das Unrecht, das ihm widerfährt zunächst kaum begreifen, zumal mit den Diensten an Schäfer gewisse Privilegien verbunden sind. Allerdings wird der Junge auch mit Drogen ruhig gestellt, von einem ständigen Aufpasser bekommt er regelmäßig Tabletten, deren Einnahme streng überwacht wird. Doch damit nicht genug, jedes Fehlverhalten wird hart bestraft. Efran-Hans verschwindet für Wochen im Krankenhaus, wird mit Drogen ruhig gestellt, isoliert und gefoltert.

Schreckliche Normalität

Erschreckend ist immer wieder, wie selbstverständlich dem Jungen das alles erscheint. Das Leben in der Kolonie ist das Einzige, das er kennt. Liebevolle Eltern, die ihn schützen, hat er nie erlebt. Er fühlt, dass ihm die Tabletten nicht gut tun, aber er kann sich der Kontrolle seiner Aufpasser kaum entziehen. Dass er mit Elektroschocks gefoltert wird, dämmert ihm erst, als er ein Summen im Kopf nicht mehr los wird, und einen anderen "bestraften" Jungen darauf anspricht.

Flucht ins Leben

Je älter er wird, desto mehr wächst sein Widerstand, er wird zusammengeschlagen, wehrt sich aber weiter. Bis er 26 Jahre alt ist, wird er von Schäfer missbraucht. Schließlich kommt zu seinem eigenen Wunsch, die Kolonie zu verlassen, der Umstand, dass sich der politische Wind in Chile dreht und Schäfer an Unterstützung verliert. Als Efran-Hans die Colonia im November 2002 verlässt, ist er 35 Jahre alt, spricht kaum Spanisch und kennt die moderne Welt kaum. Er hat kaum Schulbildung, war erst mit einer einzigen Frau zusammen und ist noch immer der extrem konservativen Wertewelt der Deutschen-Siedlung verhaftet.

Er findet seine Geschwister wieder, seine leibliche Mutter ist bereits tot, und erfährt, dass er all die Jahre einen leiblichen Bruder in der Kolonie hatte, einer der vielen Feinde, gegen die er sich zur Wehr setzen musste. Er verklagt die Colonia Dignidad erfolglos auf nicht gezahlten Lohn und sucht nach einem normalen Leben. Und er schreibt ein Buch über das, was ihm widerfahren ist und was er überlebt hat. Es ist ein stilles Buch, voller Trauer über die Bosheit von Menschen, die in ein anderes Land gingen, um dort die Leben anderer Menschen zu zerstören.

Solveig Bach

Efran Vedder mit Ingo Lenz, "Weg vom Leben. 35 Jahre Gefangenschaft in der deutschen Sekte Colonia Dignidad" Ullstein-Buchverlage 2005, 205 Seiten, 19,90 Euro

Quelle: ntv.de