Wie ein Paralleluniversum entsteht Kitsch, Kunst und Enten

21.03.2010, 09:49 Uhr

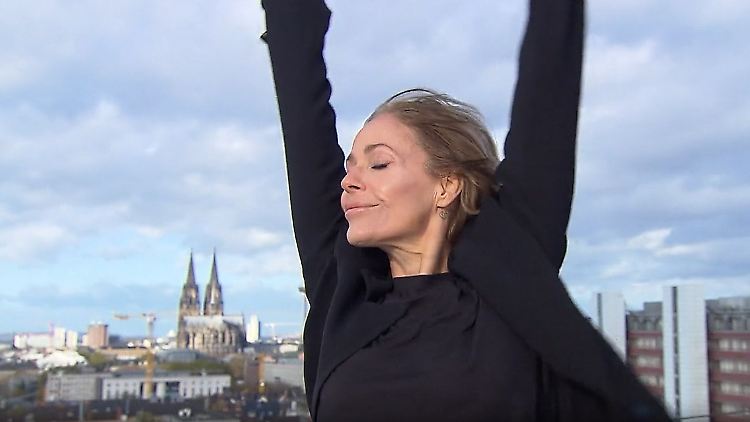

Ein früher Nachweis der Entenkultur: Dötzi, gefunden in einem Gletscher in den Alpen.

(Foto: (c) interDuck)

Enten spielen in der Weltgeschichte eine größere Rolle, als gemeinhin bekannt ist. Von Duckfretete bis Erasmus von Dotterdam waren sie - neben den Menschen - die Beherrscher der Erde. Eine Ausstellung und ein Buch geben Einblick in das kaum bekannte Forschungsfeld.

Was haben ein Toilettenpapierhalter und die Studentenrevolte von 1968 gemein? Was verbindet Ötzi mit der Mona Lisa? Wieso entwickelten Enten im Barock eine Scheu vor Wasser? Nicht weniger als diese und viele weitere Fragen beantwortet die große Werkschau "Art of the Duckomenta", die in der Ehapa Comic Collection erschienen ist. Herausgeber des Buches ist die Künstlergruppe interDuck, die ein ganz besonderes Vorhaben betreibt: die Ver-Entung der Welt.

Eigens für die Ausstellung in Schloss Neuhardenberg kreiert: eine ranghohe Politikerin, gemalt von Ommo Wille.

(Foto: dpa)

Was konservativen Kunstfreunden Schauer über den Rücken laufen lässt, betreiben die interDucks mit großer Freude: Sie "ver-enten" Klassiker der Kunstgeschichte. Kein Kunstwerk, kein Epoche, kein Stil ist sicher vor der Vereinnahmung durch die gefiederten Wasservögel. Skulptur, Gemälde, Grafik oder Münze – auf jede erdenkliche Kunstform wird zurückgegriffen, um zu zeigen: Die Enten spielen in der Geschichte eine größere Rolle, als gemeinhin bekannt ist, sie bilden geradezu ein Paralleluniversum.

Seit Mitte der 80er Jahre arbeitet die Gruppe interDuck zusammen, mehr als 400 Werke sind seitdem im Rahmen der "Duckomenta" entstanden. Mit mehr als hundert Ausstellungen feierte man in ganz Europa große Erfolge. Auch in diesem Jahr stehen mehrere Veranstaltungen in ganz Deutschland an (Daten siehe unten). Pünktlich zur Schau "Duckomenta II" im Schloss Neuhardenberg bei Berlin erscheint nun auch der gewaltige, faszinierende und überaus witzige Gesamtband, der das bisherige Schaffen auf 400 hochwertig gedruckten Seiten zusammenfasst.

Donald Duck und die 68er

Den Vorwurf der Trivialisierung der Kunstgeschichte lassen die Künstler nicht gelten. Und tatsächlich sind ihre Werke nicht einfach Verunstaltungen von Gemälden oder Plastiken. "Die Bilder müssen erarbeitet werden", sagt etwa Ommo Wille, einer der Künstler und Dozent an der Universität der Künste in Berlin. Bevor ein Werk umgestaltet werden kann, müsse es studiert, entwickelt und neu erfunden werden. Perspektiven und Proportionen würden den Entenköpfen entsprechend umgearbeitet, so Wille gegenüber n-tv.de. Interessanterweise stoßen die Künstler dabei immer wieder auf handwerkliche Fehler selbst bei namhaften Künstlern. Teils monatelang arbeiten sie an den Gemälden und schaffen so Werke mit ganz eigenem Charakter. Gerade deshalb ist die "Duckomenta" keineswegs Kitsch.

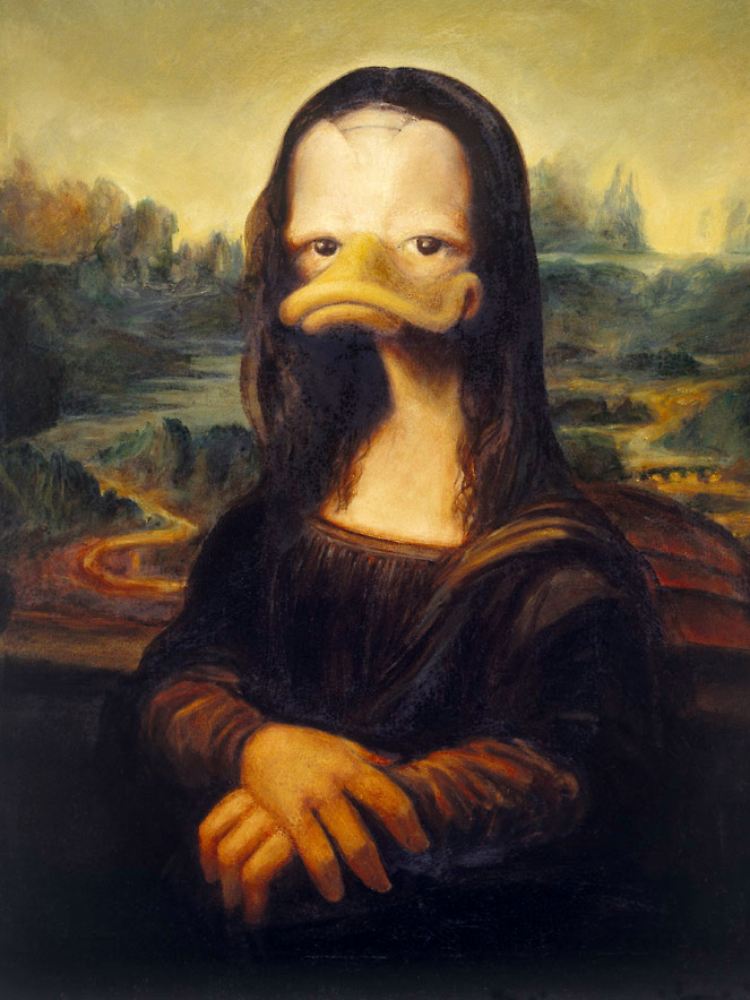

Dürers frühe Versionen der "Mona Lisa" geben Kunsthistorikern heute Rätsel auf.

(Foto: (c) interDuck)

Dabei gab eine als Donald Duck gestaltete Toilettenpapierrolle den Ausschlag: Professor Eckhart Bauer bekam sie in den 60er Jahren geschenkt und begeisterte sich fortan für das damals noch seltene Merchandising aus dem Disney-Universum – ganz im Gegensatz zu seinen in den 60er Jahren studentenbewegten, bis in die Haarspitzen politisierten und anti-amerikanischen Kommilitonen an der Freien Universität Berlin. Die Faszination behielt Bauer auch noch bei, als er als Dozent an der Kunsthochschule Braunschweig lehrte. In Seminaren präsentierte er seine heute auf fast 5000 Objekte angewachsene Merchandising-Sammlung – je schrulliger, desto besser.

"Wer sind wir? Wohin gehen wir?"

Als "Micky-Maus-Professor" wurde er verlacht, dabei war sein Ansatz "schmunzelnd kritisch", wie er gegenüber n-tv.de sagt: "In welcher Weise hat sich amerikanische Kultur in Europa heimlich eingeschlichen?", lautete seine Fragestellung. Das Donald-Duck-Merchandising sei Teil der Amerikanisierung gewesen, die sich immer weiter ausbreitete, erklärt Bauer. Im Gegensatz zur Alltags- und Trivialkultur blieb allerdings die Hochkultur lange davon verschont. Dies wollten die Studenten um Bauer nachholen und spitzten die Idee weiter zu: "Wir griffen in die Kunstgeschichte ein, später auch in die Kulturgeschichte, in Ethnologie und Archäologie", erklärt Bauer. Nach diesem Konzept habe man alle möglichen Übersteigerungen vorgenommen, um herauszufinden: "Wo kann man etwas verenten?"

Heute dagegen sei Merchandising allgegenwärtig, "es ist keine Sensation mehr", sagt Bauer. Die Idee der Künstler wurde damit von der gesellschaftlichen Wirklichkeit überholt. Entsprechend änderte man das Konzept – die Reflexion über Amerikanisierung und die Grenze zwischen Trivial- und Hochkultur wurde durch die Entwicklung eines eigenen Entenuniversums abgelöst. Man begann, die Geschichte der Enten zu erzählen. Wobei Bauer auch hier eine tiefere Bedeutungsebene ausmacht: Beim Gang durch die "verentete" Kulturgeschichte stelle sich immer wieder die Frage: "Wer sind wir? Wohin gehen wir?" Vor allem aber: "Gibt es außerhalb unseres engen anthropozentrischen Weltbilds noch etwas anderes?"

Wo endet Kitsch, wo beginnt Kunst?

Ja, gibt es – zumindest wenn man Marion Egenberger glaubt. Zusammen mit interDuck-Geschäftsführerin Anke Doepner schrieb sie die Texte zu den Bildern. Egenberger kennt sich aus mit Enten, arbeitete sie doch 15 Jahre im Ehapa Verlag, galt als Donald Ducks Pressesprecherin. Begeistert erzählt sie von den vielen Geschichten, auf die sie bei den Recherchen stieß. Enten spielten in allen Epochen eine Rolle, meint sie. So sei sie etwa auf einen ägyptischen Gott gestoßen, der auch "Der große Schnatterer" genannt wird. Aus dessen Ei schlüpfte der Gott Amun. Allerdings fiel diese Mythologie dem Appetit der Ägypter zum Opfer, denn sie aßen nun mal alles, was sich auf dem Nil fortbewegte. Da Gottheiten aber nicht auf den Teller gehören, wurde das Ei durch ein weniger schmackhaftes Symbol ersetzt: die Sonne.

Auch die Enten haben den Sprung in die Moderne geschafft - und geben sich manchmal überraschend wasserscheu.

(Foto: interDuck)

Schnell wird klar: Die Geschichte der Enten ist weitläufiger und interessanter, als man denkt. Lässt man sich erst einmal auf diese Kulturgeschichte ein, gibt es kein Entrinnen mehr, egal wie ernst man die Entenhistorie nimmt. Auf den ersten Blick sind die Bilder vor allem unterhaltsam und sehr witzig, doch schon bald zwinkert einem die Mona Lisa mit dem Schnabel hintergründig zu. Wo endet Kitsch, wo beginnt Kunst? Welche kulturellen Grenzen, welche Einflüsse nehmen wir noch wahr? Kennen wir uns in der eigenen Kunst- und Kulturgeschichte aus, oder reagieren wir nurmehr auf globalisierte Kunstsymbole und Marken? Das sind die Fragen, die "Art Of The Duckomenta" stellt – und die jeder für sich selbst beantworten muss.

Aktuelle "Duckomenta"-Ausstellung:

- 12. September 2010 bis 1. Mai 2011: Römer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim

interDuck: "Art Of The Duckomenta", Ehapa Comic Collection, Softcover 400 Seiten, 49,95 Euro (D), ISBN: 978-3-7704-3293-6

Quelle: ntv.de