Wie Tolkien seine Mittelerde erschuf Der Mann, der ein Hobbit sein wollte

02.09.2013, 11:04 UhrGemütlich in einer Kneipe sitzen, ein Bier vor sich und eine Pfeife im Mund: Das war wohl seine Vorstellung von Glück. Auf dem Papier allerdings kämpfte Tolkien, der vor 40 Jahren starb, in Mittelerde gegen Orks, Drachen und Ringgeister. Dabei war diese Welt nur Mittel zum Zweck für seine wahre Leidenschaft.

Anfangs konnte er vermutlich noch nicht ahnen, wie groß diese, seine Welt einmal werden und wer sie bevölkern würde. Denn John Ronald Reuel Tolkien, der heute vor 40 Jahren starb, interessierte sich vor allem für Sprachen. Sie waren der Anstoß für jene Mittelerde, die er ins Zentrum seines Universums setzte, auch wenn dieses weit darüber hinausging.

Anders, als oft angenommen wird, erfand der Linguist und Philologe, der als Professor unter anderem in Oxford lehrte, seine Sprachen nicht, um seine Sagen und Geschichten authentischer wirken zu lassen. Vielmehr dienten die Sagen dazu, das eigene Sprachsystem mit Geschichte anzureichern. Denn das merkte Tolkien: Eine Sprache lässt sich am logischsten weiterentwickeln, wenn sie gesprochen wird, und sei es von fiktiven Gestalten in einer erdachten Welt.

So entstand ein System verschiedener Sprachen, die ineinandergreifen, sich gegenseitig beeinflussen, die voneinander abgeleitet sind und mitunter auch aussterben. Und mit den Sprachen entstanden die Völker und Lebewesen Mittelerdes: die allmächtigen Götter und spitzohrigen Elben, die verschlagenen Menschen und streitlustigen Zwerge, die langsamen Baumwesen, garstigen Orks und feurige Drachen. Vergessen darf man natürlich nicht jene Figuren, die Tolkien am liebsten waren: die Hobbits. Jene gemütlichen, halbgroßen Wesen, die gern zu Hause bleiben und sich eine schöne Pfeife anzünden.

"Ich bin tatsächlich selber ein Hobbit (in allem bis auf die Größe)", schrieb Tolkien einmal über sich. "Ich liebe Gärten, Bäume und Ackerland ohne Maschinen, ich rauche Pfeife, esse gern gute, einfache Sachen (nichts aus dem Kühlschrank) und verabscheue die französische Küche." Zudem getraue er sich, schrieb er weiter, dekorative Westen zu tragen, habe einen sehr einfachen Humor, gehe spät zu Bett und stehe spät auf und reise nicht viel.

Den Kindern sei Dank

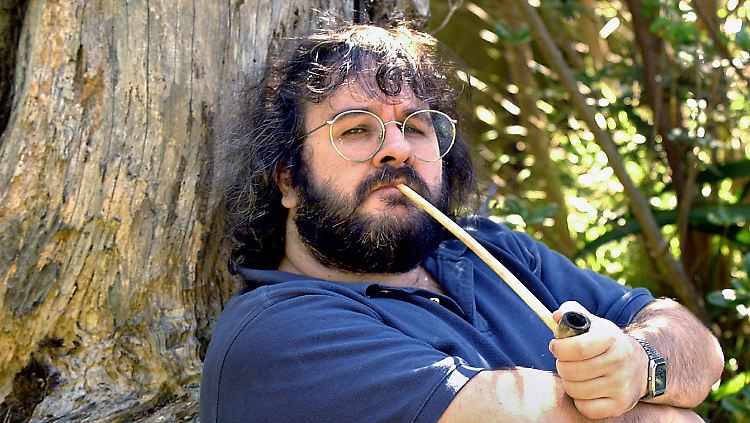

Tatsächlich sind die Hobbits aber nur eine Randerscheinung seines Werkes, das mit seiner Fantasy-Welt ein ganzes Genre begründete. Dass diese Welt nach seinem Tod nicht in Vergessenheit geriet, verdankt Tolkien vor allem zwei Büchern (und in gewisser Weise auch Peter Jackson, der sie grandios verfilmte). Und er verdankt dies seinen Kindern. Denn denen erzählte er gern fantastische Geschichten. Wohl aus dieser Gewohnheit heraus entstand jener berühmte Satz, mit dem "Der Hobbit" beginnt: "In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit." Es war ein spontaner Gedankenblitz.

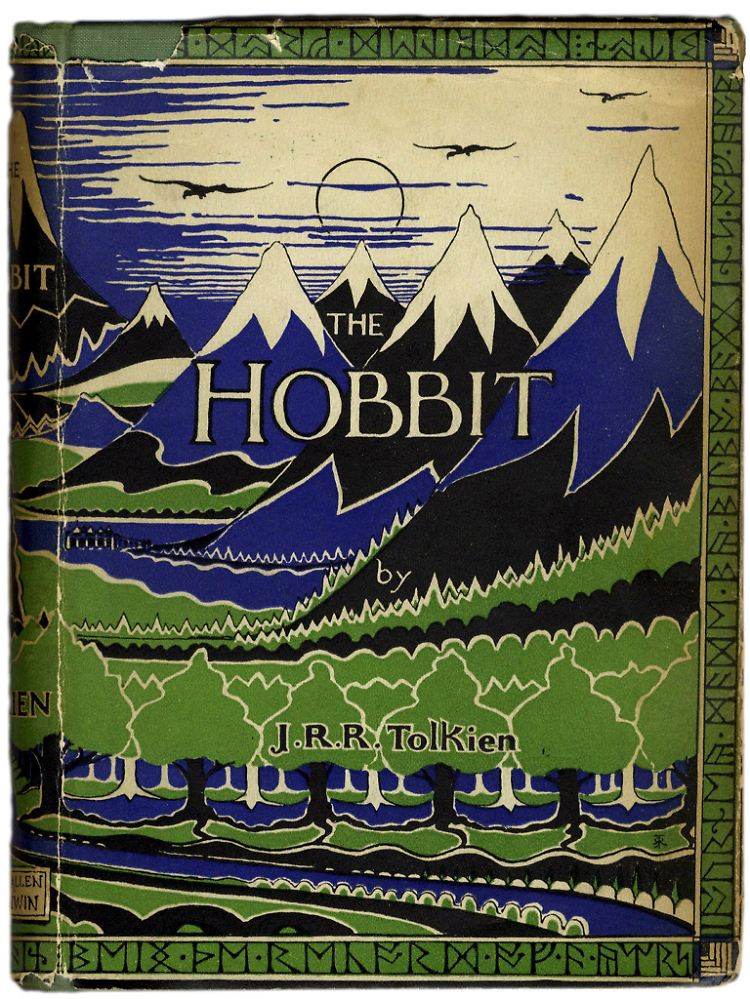

Aus diesem Satz entwickelte Tolkien ein Kinderbuch, das er 1937 veröffentlichte. In Deutschland war es allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu haben - ein erster Publikationsversuch in den 30ern scheiterte, weil Tolkien den vom deutschen Verlag verlangten Ariernachweis verweigerte. In Stil und Umfang unterscheidet sich "Der Hobbit" vom 1954/55 publizierten dreiteiligen "Herrn der Ringe", in Komplexität und Tiefgründigkeit ist es ihm unterlegen. Wobei der Autor behauptete, dass beide Bücher Übersetzungen seien - aus der Sprache der Hobbits, die natürlich seine eigene Erfindung war.

Doch schon lange vor der Entstehung des "Hobbit" hatte der 1892 im südafrikanischen Oranje-Freistaat geborene Brite damit begonnen, seine eigene Welt zu entwickeln. Bereits als Schüler beschäftigte sich Tolkien mit alten europäischen Sprachen und ihrer Geschichte: Angelsächsisch, Gotisch, aber auch die finnische Sprache faszinierten ihn. Bald begann er, eigene Kunstsprachen zu entwickeln, die sich an alteuropäischen Sprachen orientierten. Ein "höchst verrücktes Hobby" nannte er das später. Doch eine eigene Sprache zu entwickeln, ist eine komplexe Angelegenheit. Um sich die Arbeit zu erleichtern, verfiel Tolkien auf die Idee, seinen Sprachen eine Geschichte zu verpassen. Das galt einerseits in linguistischer Hinsicht: Tolkien entwickelte ursprüngliche Wortstämme, aus denen er dann verschiedene verwandte Sprachen bildete. Man kann das vielleicht mit Latein vergleichen, aus dem verschiedene romanische Sprachen entstanden.

In einer Reihe mit anderen Nationalepen

Andererseits erfand Tolkien aber auch verschiedene Völker, die seine Sprachen benutzten und verschiedene Zeitalter, in denen sich seine Sprachen weiterentwickelten, verformten und verzweigten. Ja, er ging noch weiter: Er erfand eine ganze Welt für diese Völker, er benannte Kontinente, Gebirge und Ozeane, Götter und Zauberer, erdachte eine Schöpfungsgeschichte, Sagen und Mythen. Mittelerde war geboren. Es war eine fiktive Mythenwelt, die sich in gewisser Weise einreihen sollte in die realen Nationalepen anderer Völker, die neben Ilias und Beowulf, Edda, Kalevala und Nibelungenlied stehen sollte.

Gleichwohl fand Tolkien in jenen realen Werken aus dem europäischen Mittelalter, vor allem in den altnordischen Sagen immer wieder Orientierung und Inspiration. Am deutlichsten wird dies bei zwei Zeilen aus einem altenglischen Werk des Dichters Cynewulf: Dort ist nicht nur von einem "middangeard" die Rede, was bei Tolkien zu Mittelerde wurde, sondern es tritt auch ein "Éarendel" auf, der bei Tolkien als Earendil eine zentrale Position einnimmt.

Spätestens ab 1913 hielt Tolkien jene Geschichten und Sagen, die er rund um Mittelerde erfand, auch schriftlich fest. Er schrieb zunächst Gedichte und arbeitete weiter am Wortschatz der Sprachen, die noch heute seine berühmtesten sind: die von Elben gesprochenen Quenya und Sindarin. Nach der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg begann er schließlich mit dem "Buch der verschollenen Geschichten", einer ersten Sammlung von Sagen, die in eine Rahmenhandlung eingebettet sind. Doch es war noch ein langer Weg, bis Mittelerde die Gestalt annahm, die wir heute kennen. Das lag auch daran, dass dem Professor und Familienvater schlichtweg die Zeit fehlte, sich permanent mit seiner fiktiven Welt zu befassen.

Glückfall: Der Neuseeländer Peter Jackson setzt Tolkiens Werke liebevoll und detailbesessen um.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Obwohl Tolkien Jahre später bereits genaue Vorstellungen von der Gestalt seiner Mittelerde hatte, finden sich im kindlichen "Hobbit", an dem er seit 1930 arbeitete, nur wenig Verweise auf jene ernsthafte Sagenwelt, an der er parallel arbeitete. Vom Erfolg des Buches angestachelt, sollte Tolkien eine Fortsetzung schreiben, die wiederum als Kinderbuch gedacht war. Seinen Vorschlag, zunächst die ernsthaften Sagen und Mythen aus Mittelerde zu veröffentlichen, lehnte der Verlag ab. Er forderte eine weitere Hobbit-Geschichte und diese kamen in den anderen Sagen nun mal nicht vor.

Doch die Arbeit an dem neuen Buch zog sich hin. Tolkien wechselte den Lehrstuhl und immerhin befand sich sein Land ab 1939 auch im Krieg. "Der Herr der Ringe" erschien so erst 1954 und 1955. Dass das Buch in drei Bänden publiziert wurde, lag aber nicht daran, dass Tolkien eine Trilogie plante - er lehnte diesen Begriff für das Werk ab -, sondern an der Papierknappheit der Nachkriegszeit und der damit verbundenen gestaffelten Veröffentlichung. Gleichwohl: Das Buch besticht durch seine epische Breite und erhält seine Lebendigkeit nicht zuletzt durch die Einbettung in den größeren Zusammenhang der Mythenwelt Mittelerdes. Es war ein Zusammenhang, in den Tolkien nachträglich auch den "Hobbit" stellen wollte. Also überarbeitete er das Buch für spätere Auflagen, um es näher an die Ring-Erzählung zu rücken.

Vier Zeitalter

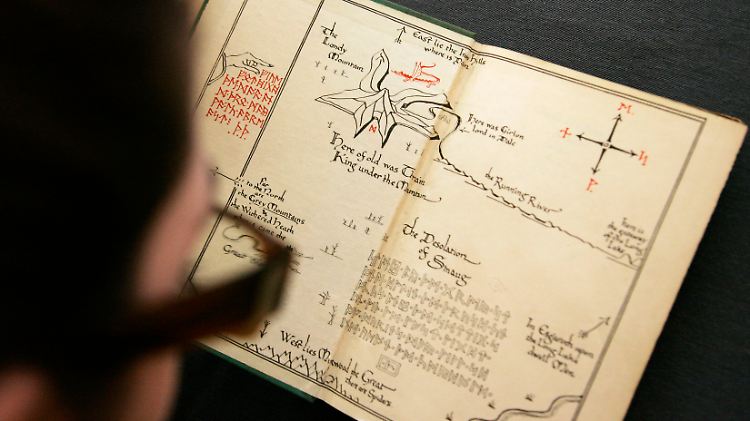

Zu einer neuen Welt gehören auch Karten, in denen Tolkien Mittelerde eine Geografie gab. Daneben setzte er Zeichen und Runen seiner Sprachen.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Gleichzeitig bilden beide Bücher auch den chronologischen Abschluss der Mittelerde-Saga: "Hobbit" und "Herr der Ringe" spielen am Ende des sogenannten Dritten Zeitalters. Es ist die Zeit, in der Elben und Zauberer den Kontinent verlassen und alles Magische aus der Welt verschwindet. Zurück bleiben die Menschen, die sich im vierten Zeitalter die Erde untertan machen - es ist der Übergang von der Sagenwelt in die "reale" Welt der Menschheit. Dagegen befasst sich die ernsthafte Sagenwelt, an der Tolkien jahrzehntelang arbeitete, mit der Darstellung der vorangegangenen Epochen. Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, dass diese Werke, die doch eigentlich den Kern seines Interesses bildeten, erst nach seinem Tod am 2. September 1973 erschienen, editiert von seinem Sohn Christopher.

Im Mittelpunkt steht dabei das "Silmarillion", das mit seinem teils philosophischen Ton allerdings schwerer zugänglich ist als die Abenteuer der Hobbits. Darin beschreibt Tolkien nicht nur den Schöpfungsmythos Mittelerdes und stellt die Geburt von Elben und anderen Wesen dar, sondern er erzählt auch Sagen aus dem Ersten und Zweiten Zeitalter. Doch damit nicht genug: Tolkien schrieb unzählige Vorstudien, kurze Entwürfe und ergänzende Geschichten zu diesem Buch. All dies erschien ebenfalls nach seinem Tod, vor allem in der zwölfbändigen "History of Middle-Earth", die nur in Auszügen auf Deutsch erhältlich ist. Zusammengefasst ergibt sich so die epische Geschichte eines fiktiven Kontinents, einer fiktiven Sagenwelt von ihrer Schöpfung bis zur Herrschaft der Menschen.

"Herr der Ringe" galt als unverfilmbar

Es ist kein Wunder, dass selbst ein kleiner Teil dieser Sagenwelt, der "Herr der Ringe", lange als unverfilmbar galt. Erst die Entwicklung neuer Computertechnik machte es überhaupt denkbar, die fantastischen Entwürfe Tolkiens auf die Leinwand zu bringen. Dass aus den drei Ring-Teilen so große Erfolge wurden, verdankt sich dann wohl der Leidenschaft von Regisseur Peter Jackson und seinem Team.

Denn auch Jackson ging es darum, mehr zu erzählen als die Geschichte der Hobbits, die einen Ring in den Schlund des Schicksalsberges werfen. So gibt es auch hier immer wieder Anspielungen auf die größere Sagenwelt Tolkiens, sei es durch verwitterte Statuen der Altvorderen, verfallene Festungen oder Legenden, die man sich am Lagerfeuer erzählt. Das war bereits in "Der Herr der Ringe" so und setzt sich nun in den drei Teilen der Verfilmung von "Der Hobbit" fort.

Dass auch das Kinderbuch zu einer Trilogie verarbeitet wird, obwohl es ja weit weniger komplex ist als "Der Herr der Ringe", verwundert auf den ersten Blick. Doch schon im bereits erschienenen ersten Teil "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise" wird klar, dass Jackson dabei eigentlich im Sinne Tolkiens handelt: Er weitet die Geschichte des "Hobbit" aus und stellt sie viel stärker in den Zusammenhang der übrigen Sagenwelt Mittelerdes, als es das Buch von 1937 tat. Es ist eine Welt, die aus der Sprachleidenschaft eines britischen Jungen entstand und bis heute Generationen von Lesern in ihren Bann zieht.