Bilderserien

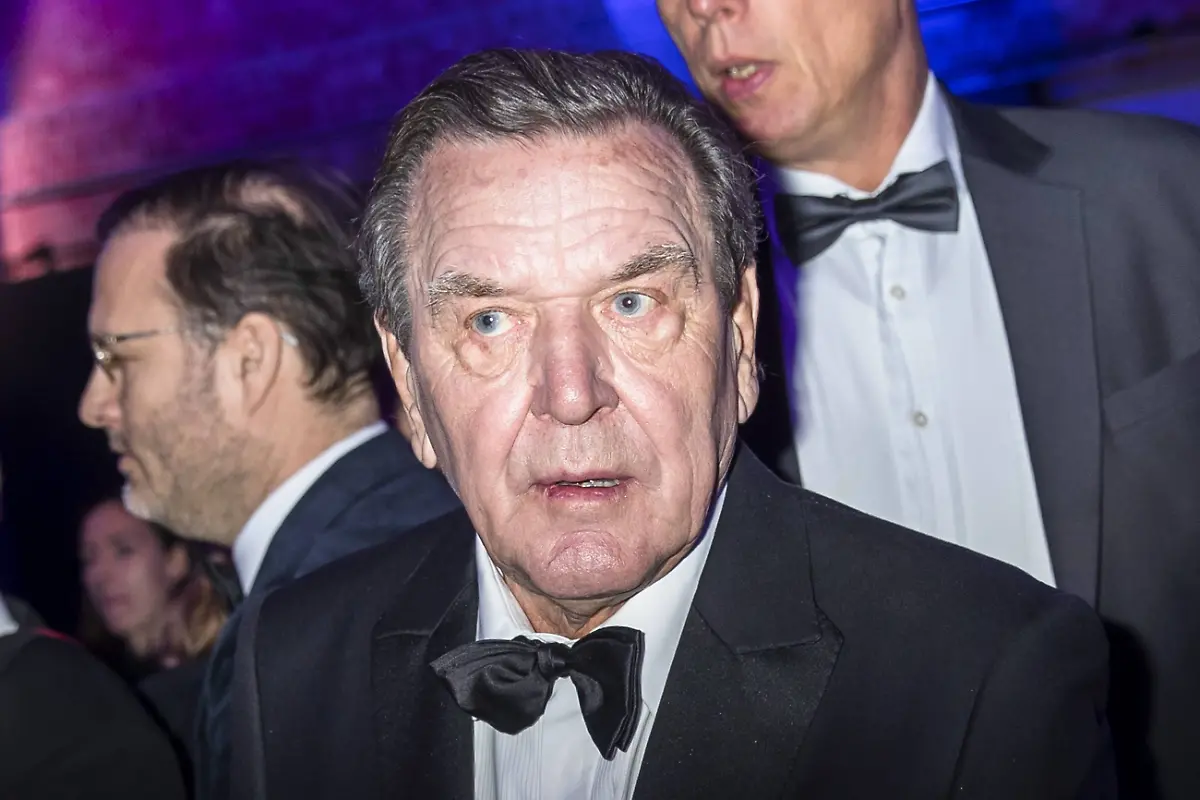

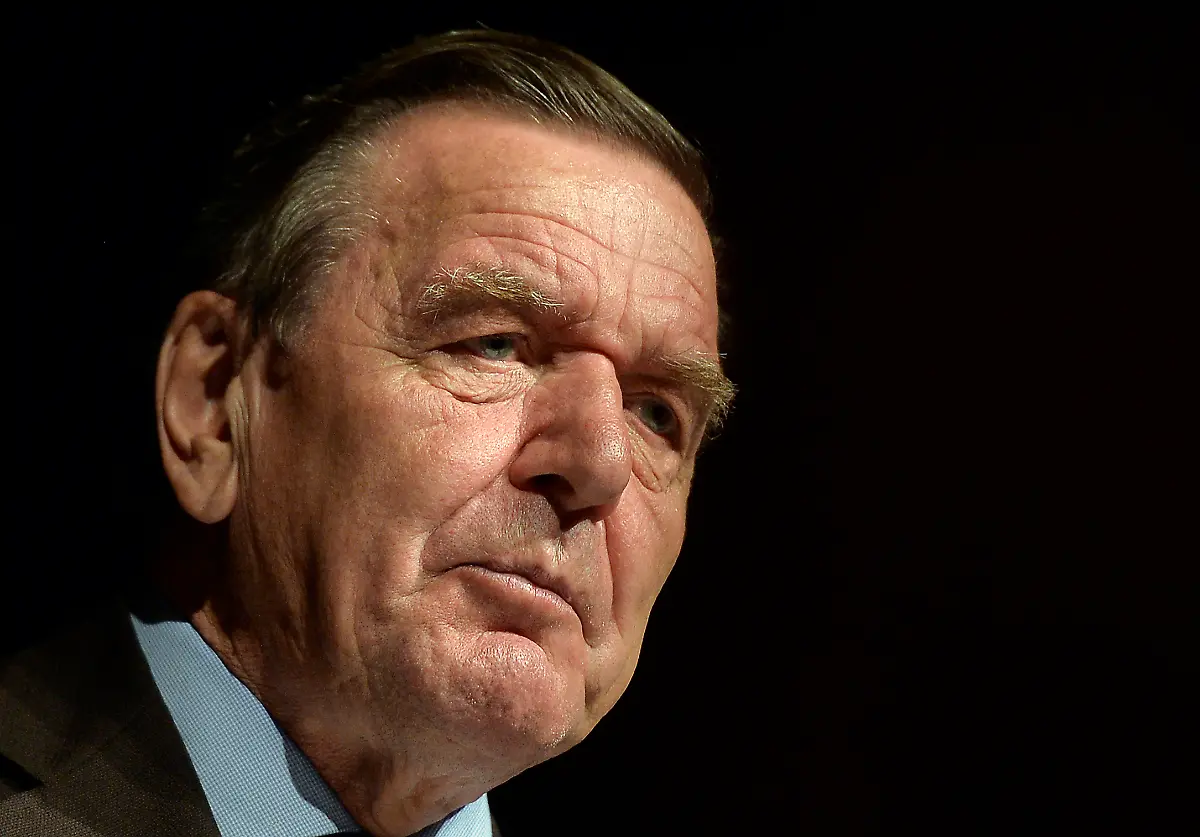

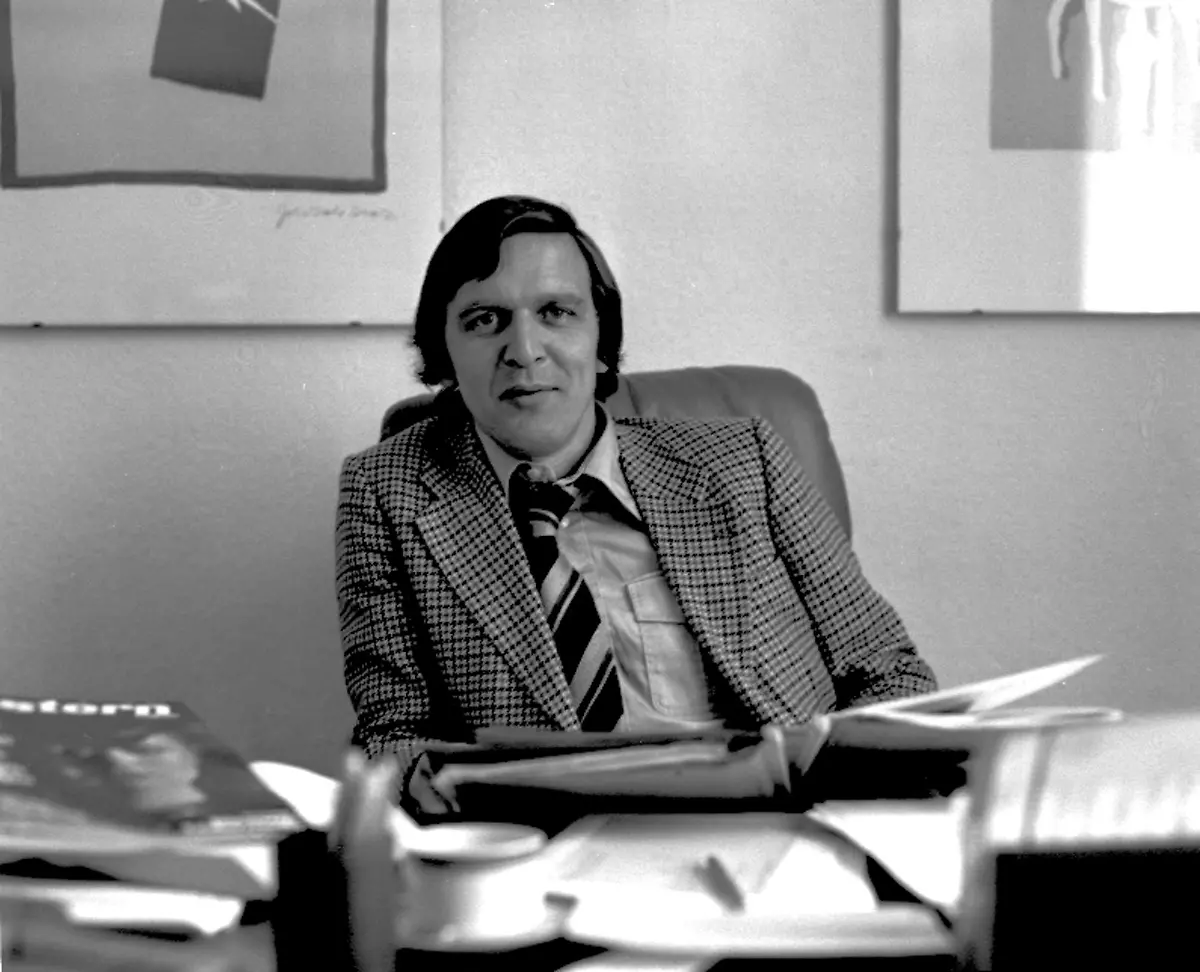

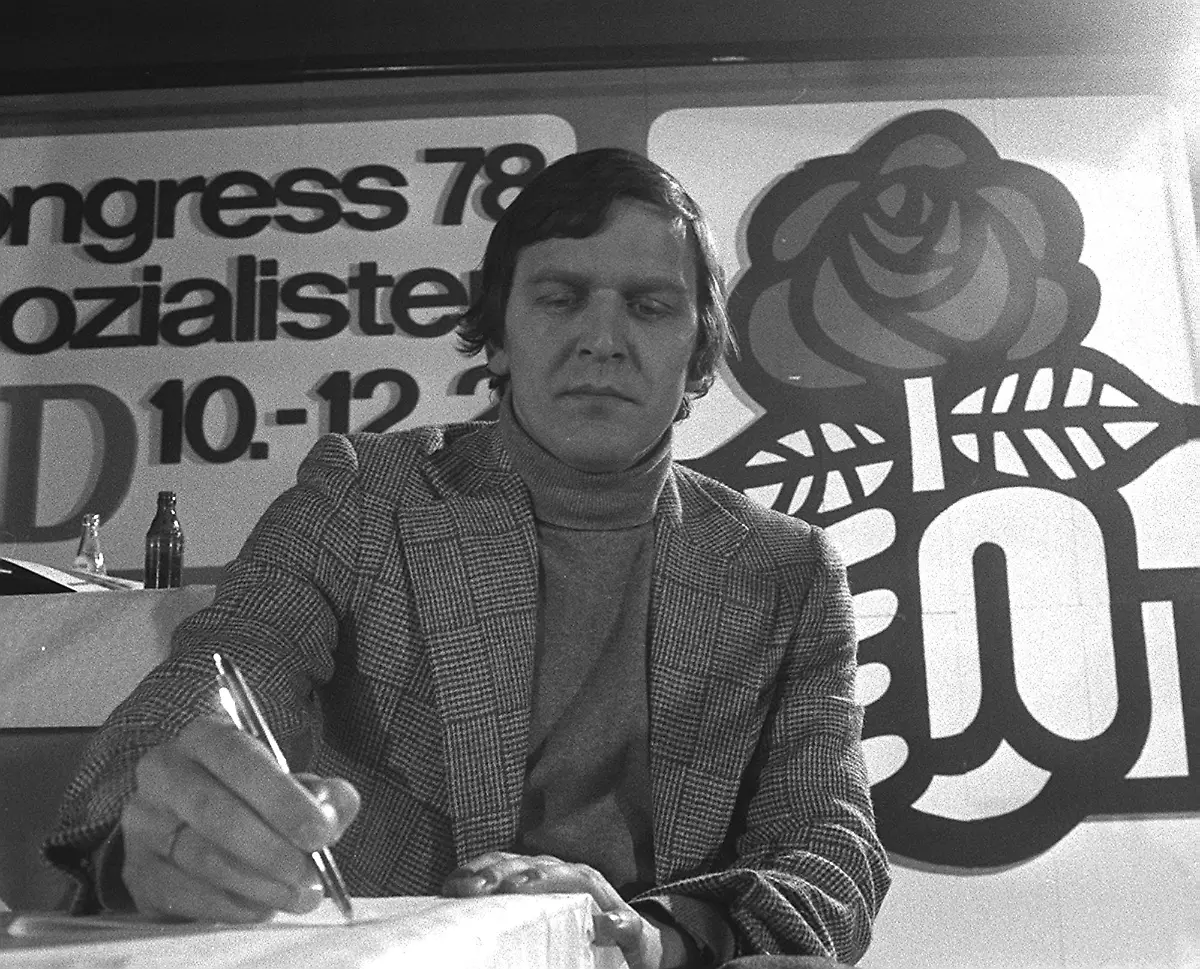

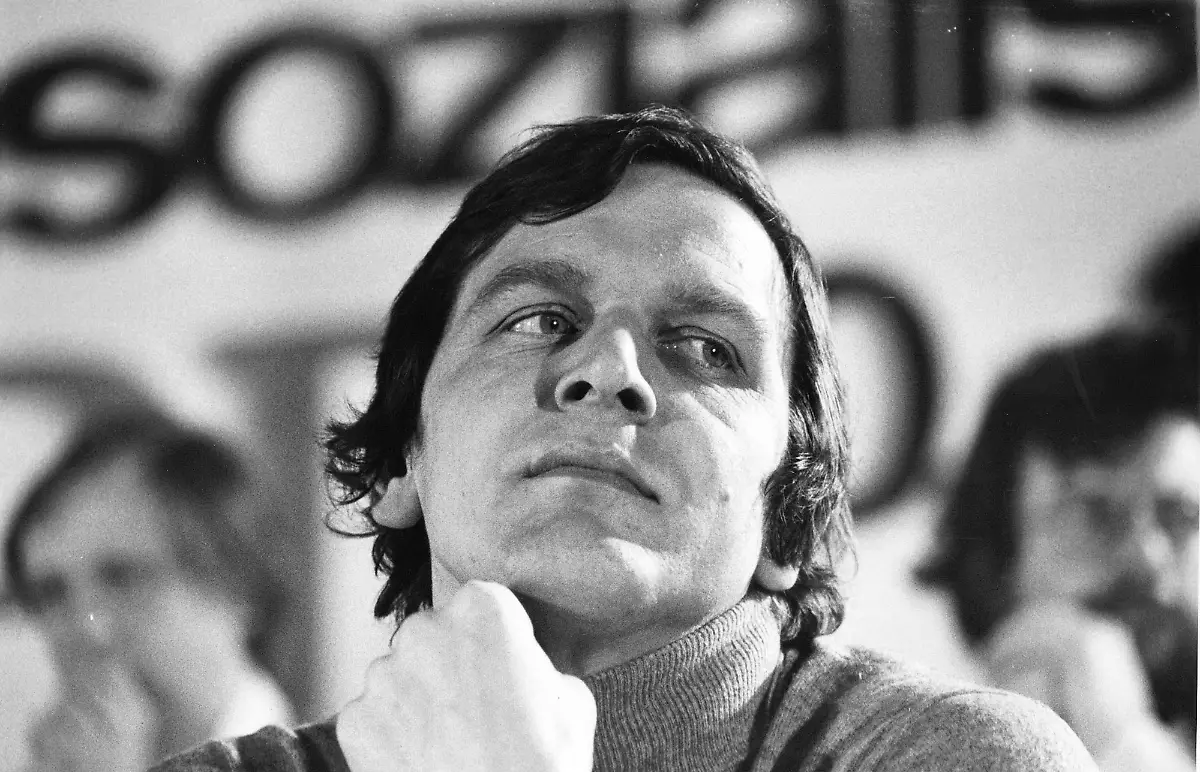

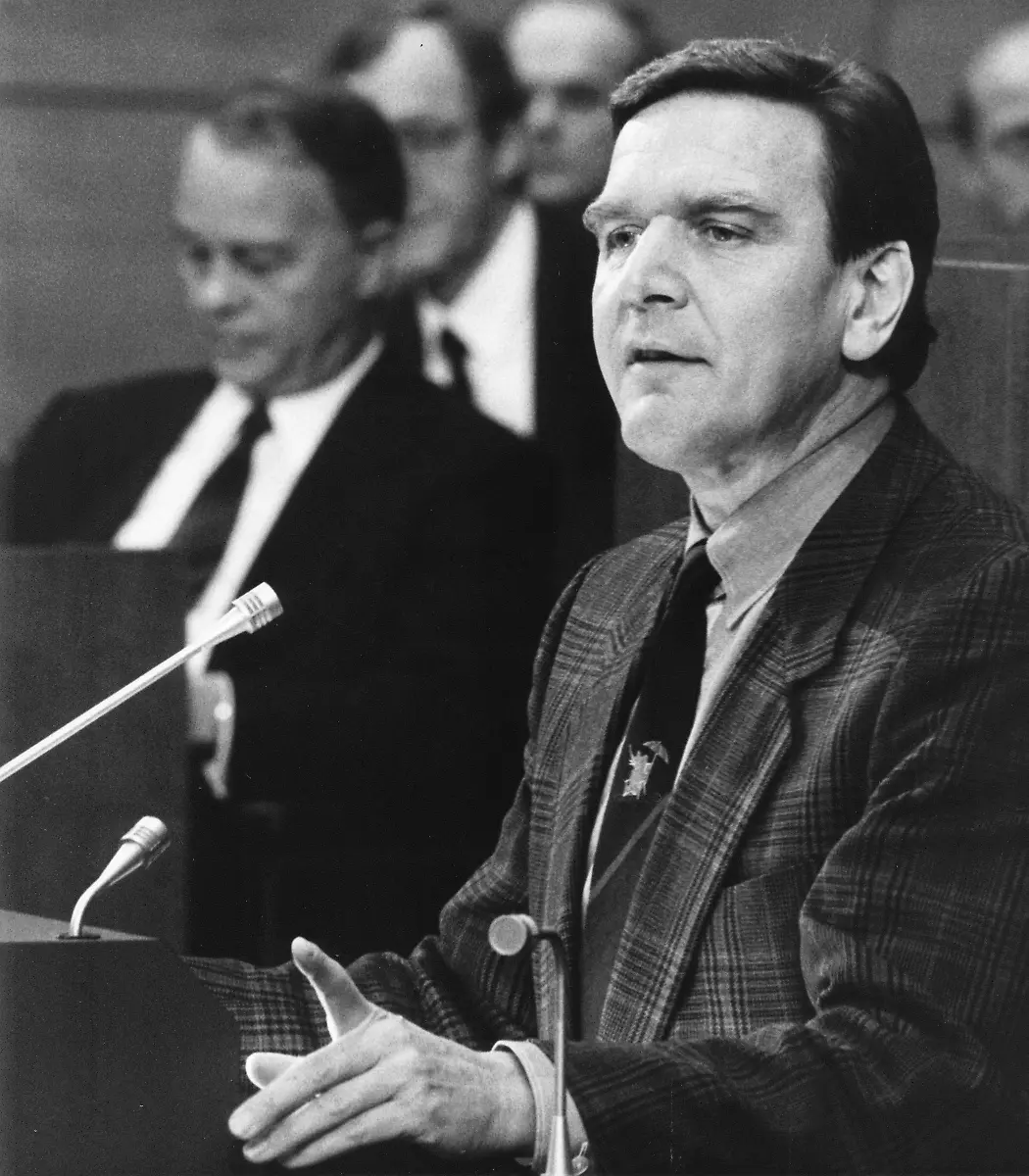

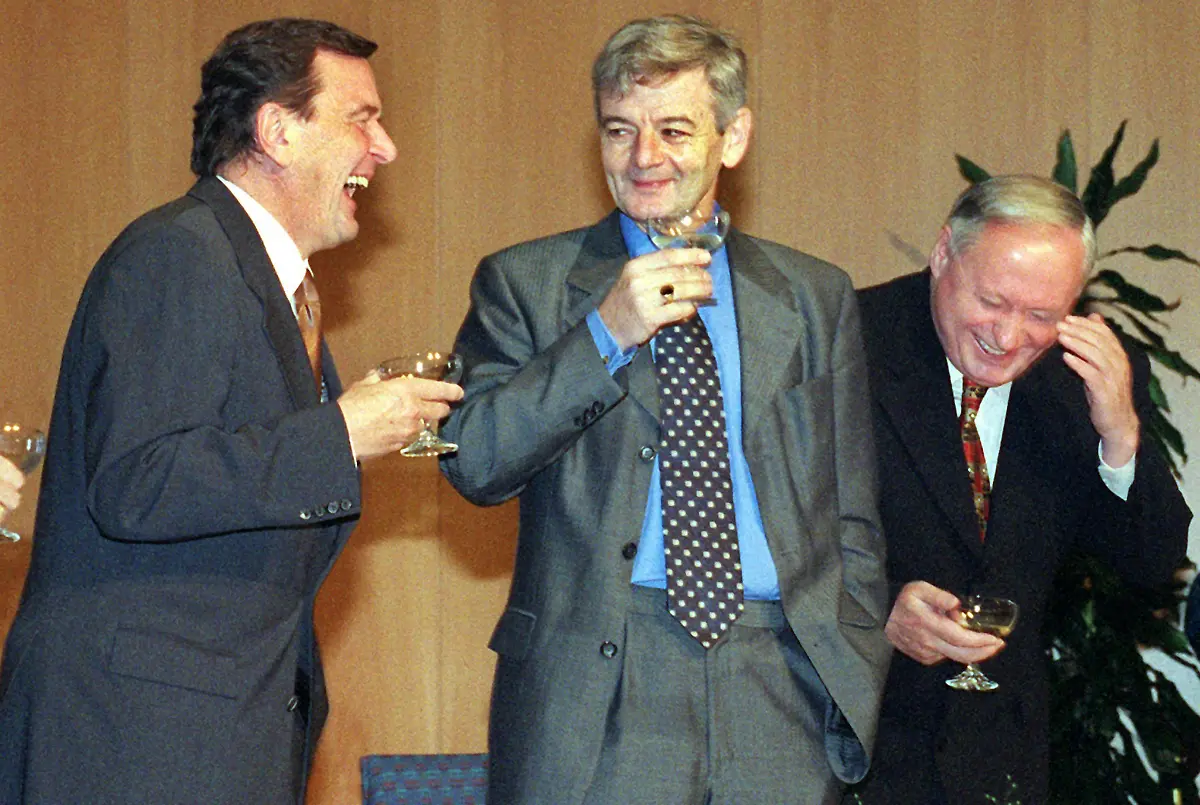

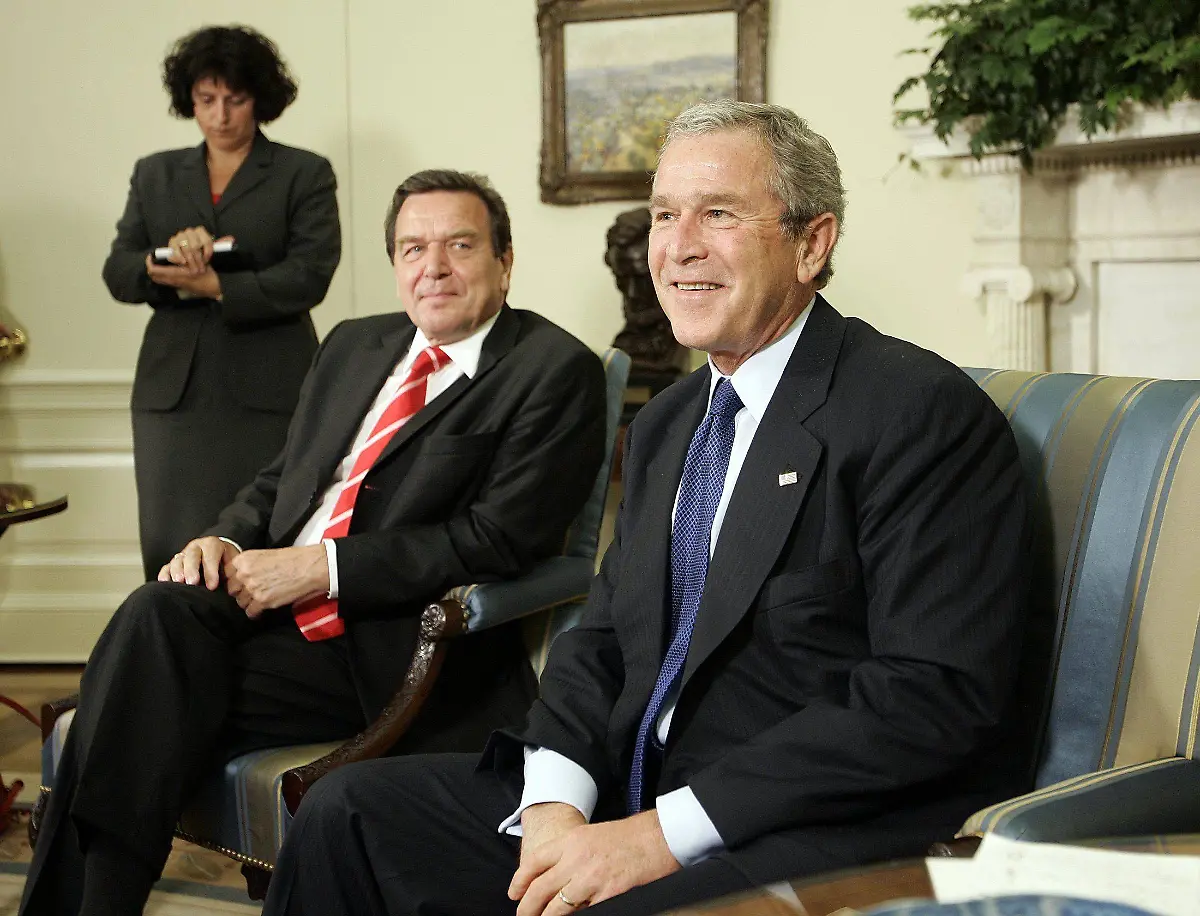

Siebter Kanzler für sieben JahreGerhard Schröder - Machtmensch und Reformer

07.04.2019, 06:48 Uhr

Gerhard Schröder hat die Bundesrepublik Deutschland ins neue Jahrtausend geführt. In seine Amtszeit fallen die Reform des Arbeitsmarktes und der Sozialsysteme. Mit Erfolg, aber die SPD leidet noch heute darunter. Nun wird der ehemalige Bundeskanzler 75 Jahre alt.