Bilderserien

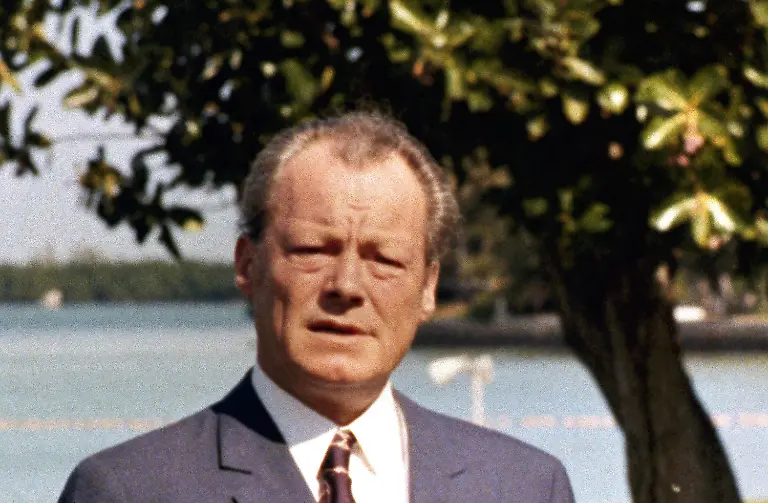

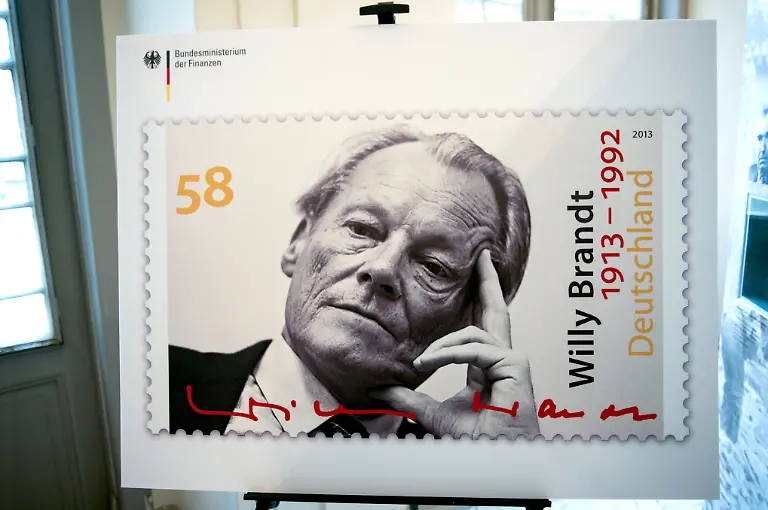

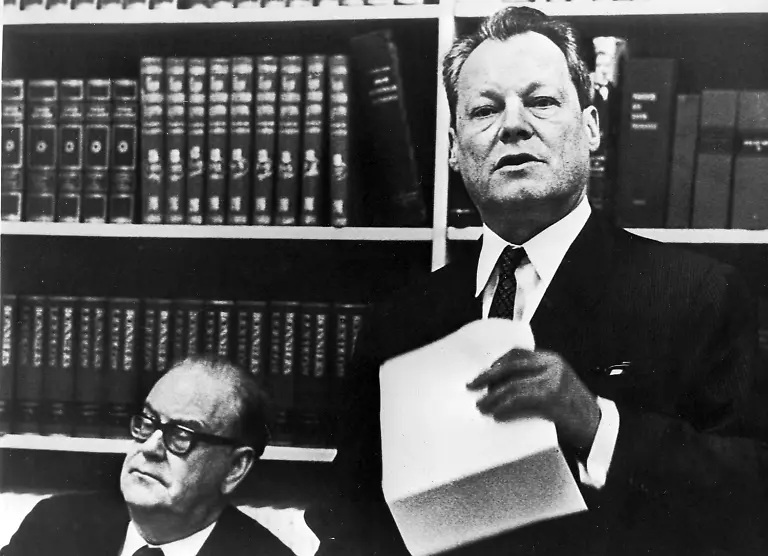

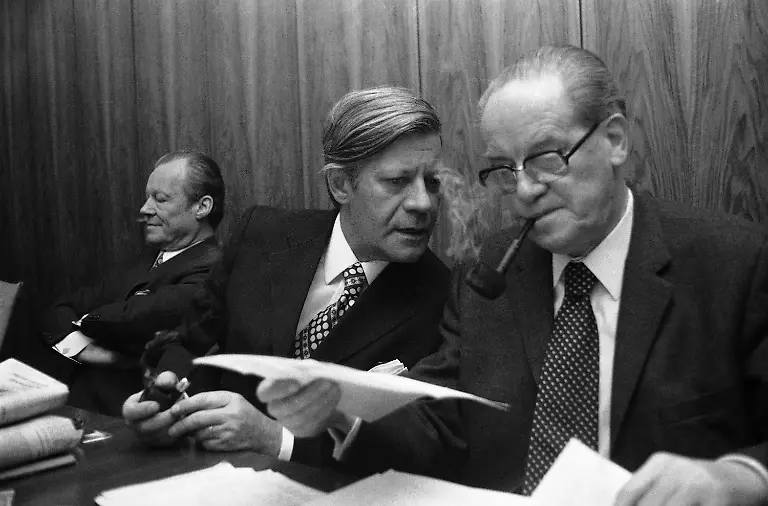

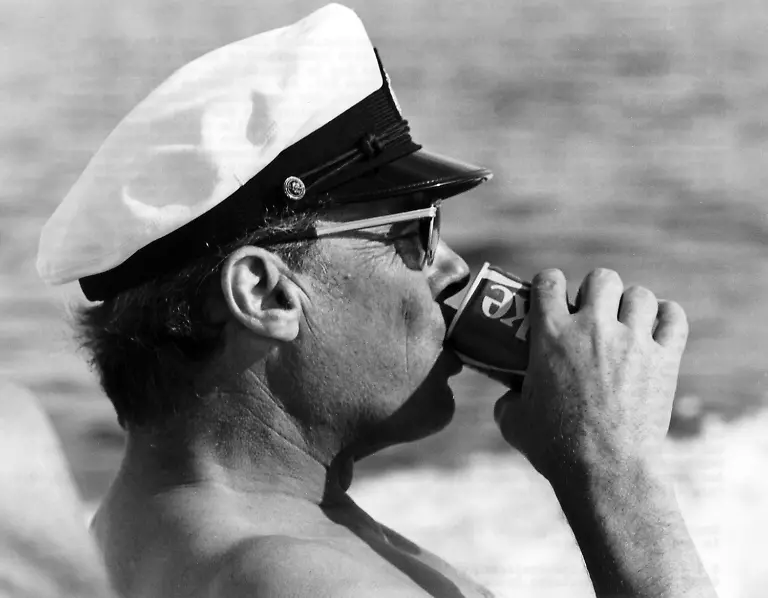

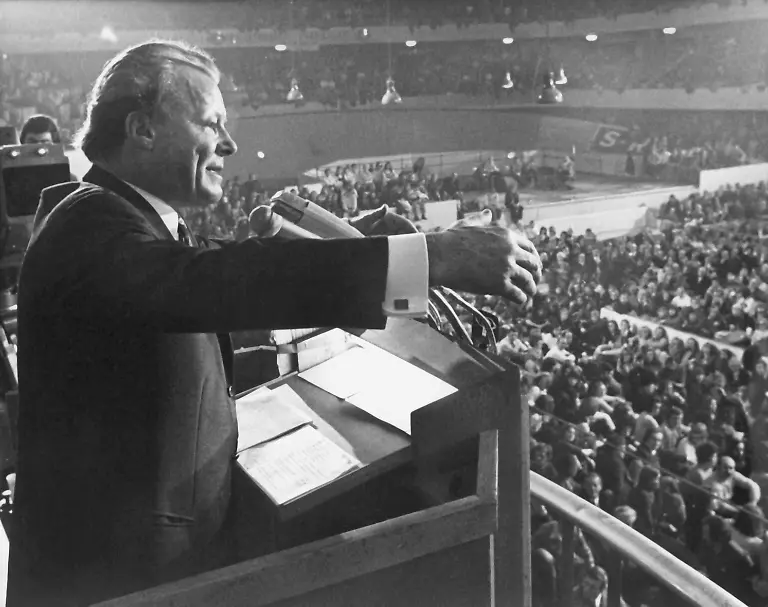

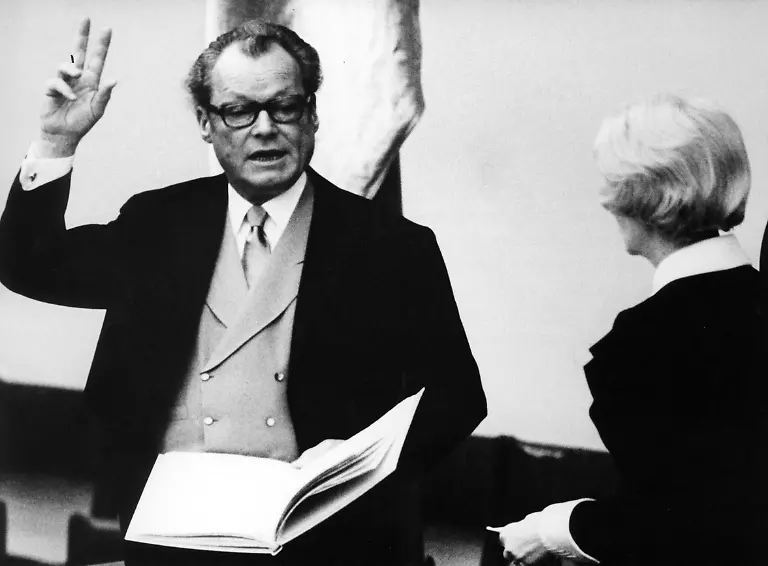

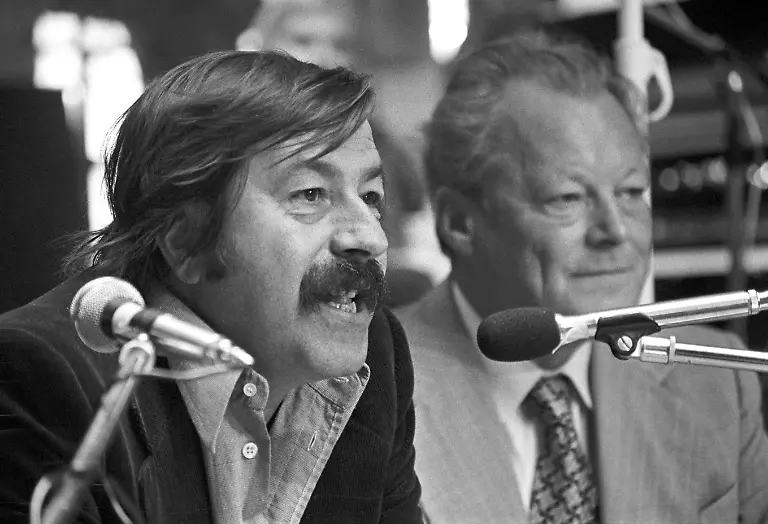

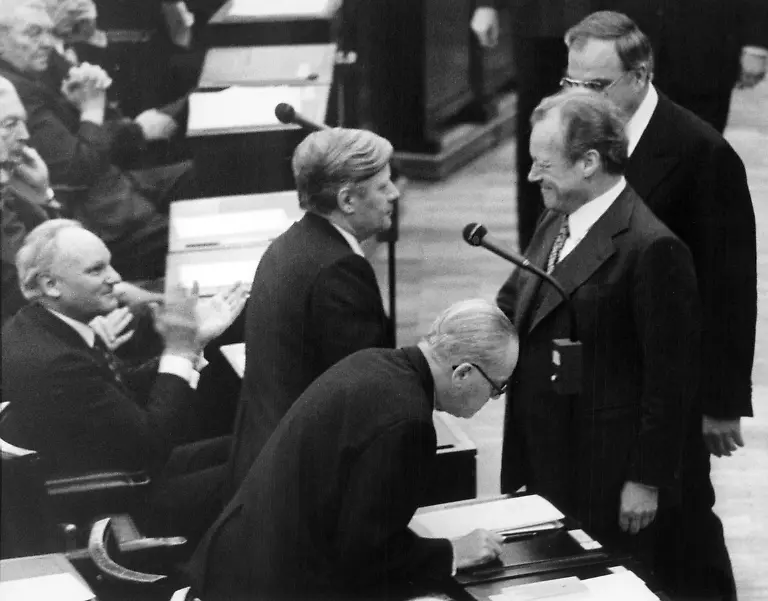

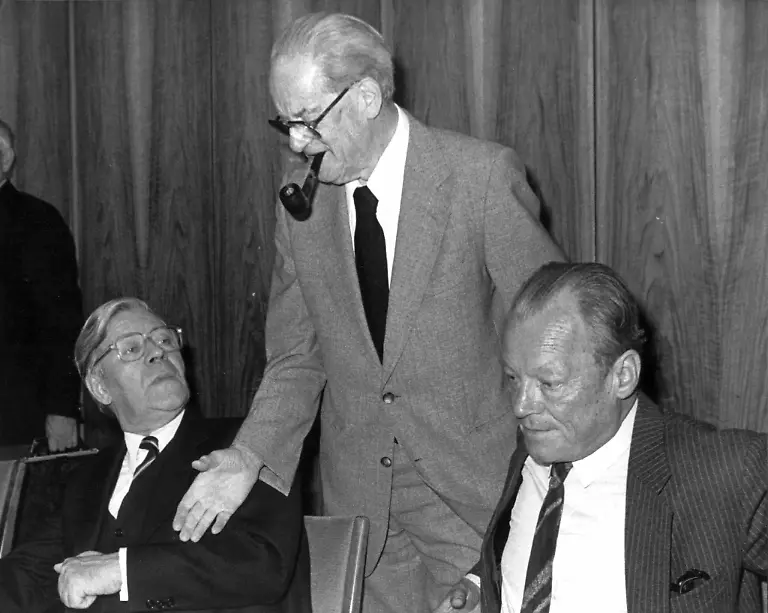

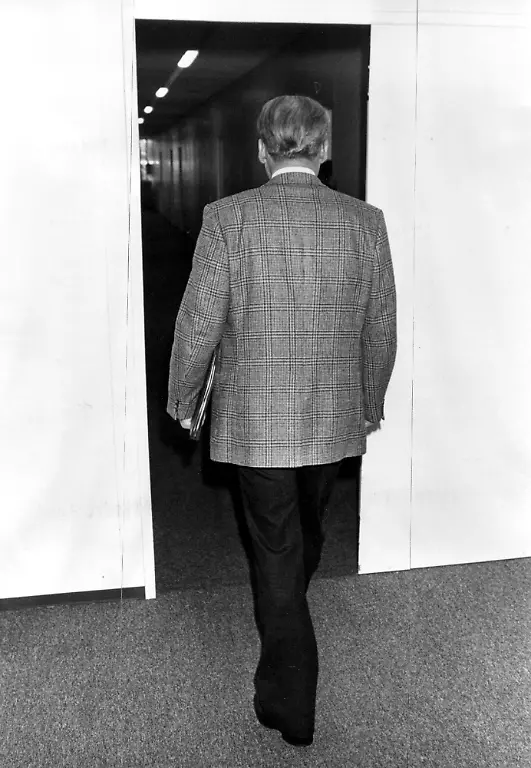

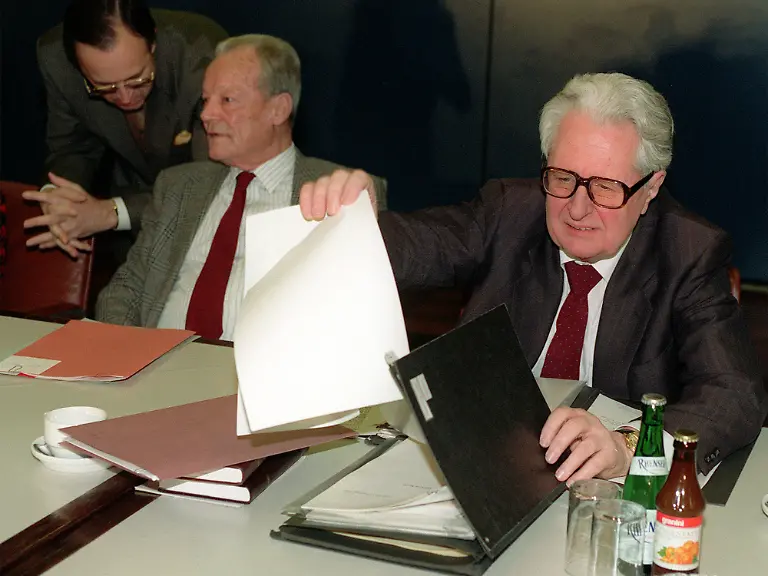

Der große Moment der SPDWie Willy Brandt "mehr Demokratie" wagte

21.10.2019, 11:41 Uhr

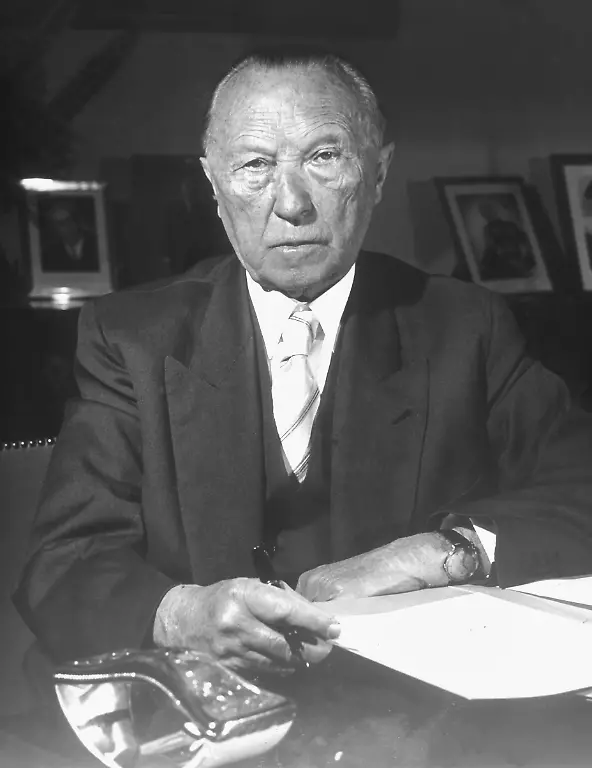

Vor 50 Jahren wird Willy Brandt erster sozialdemokratischer Kanzler der Bundesrepublik. Selbst politische Gegner bescheinigen ihm heute: Brandt war einer der großen Deutschen. Und für die darbenden Sozialdemokraten bleibt er bis heute eine Ikone.