Bilderserien

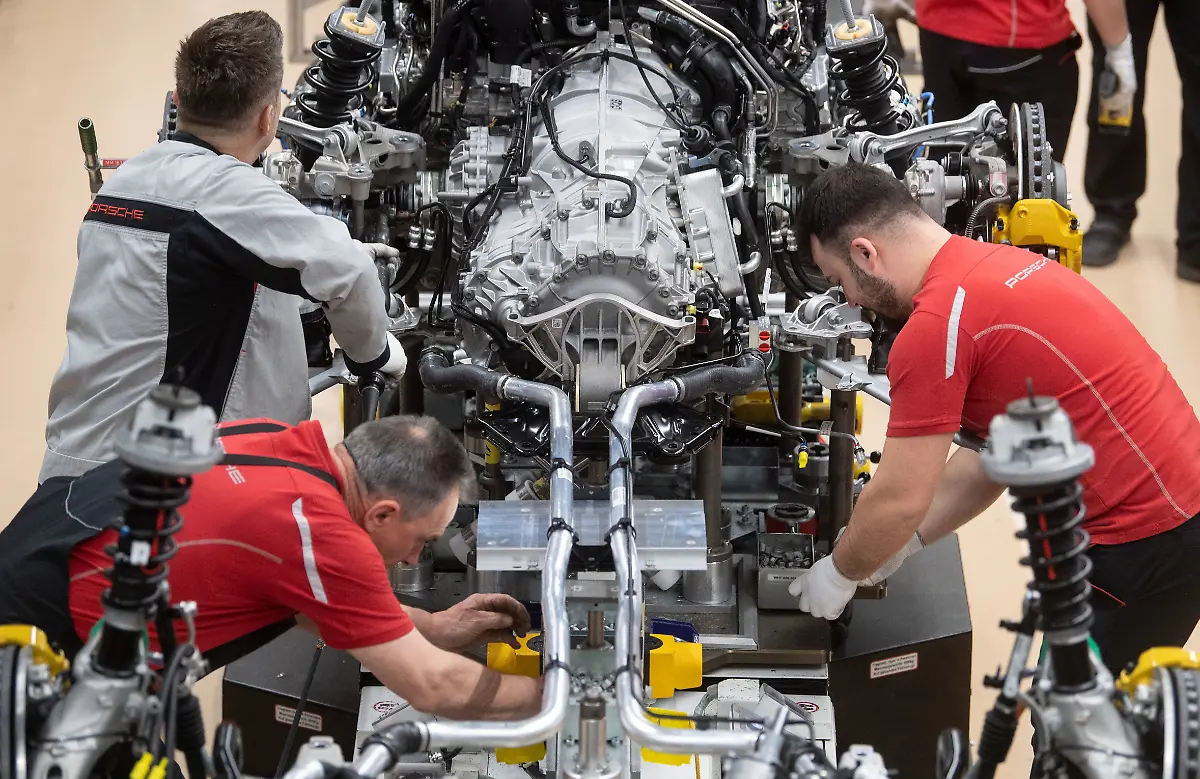

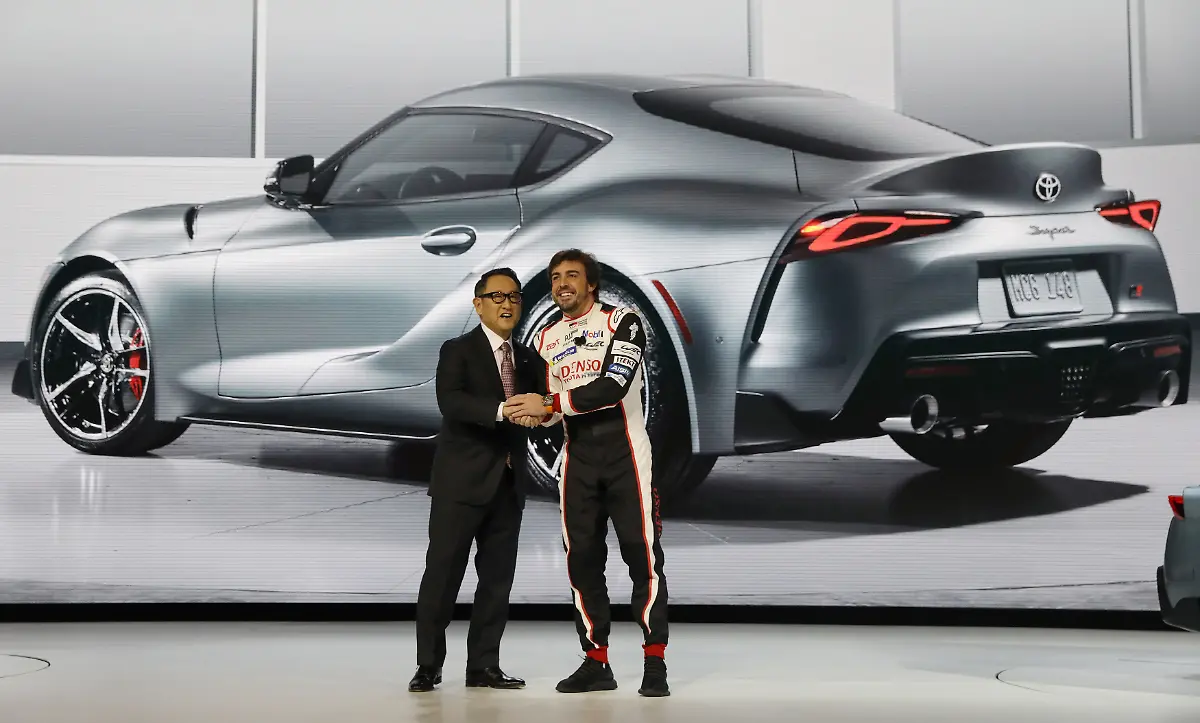

Autobranche im UmbruchSo sind VW, Ford und Toyota gerüstet

24.07.2019, 09:28 Uhr

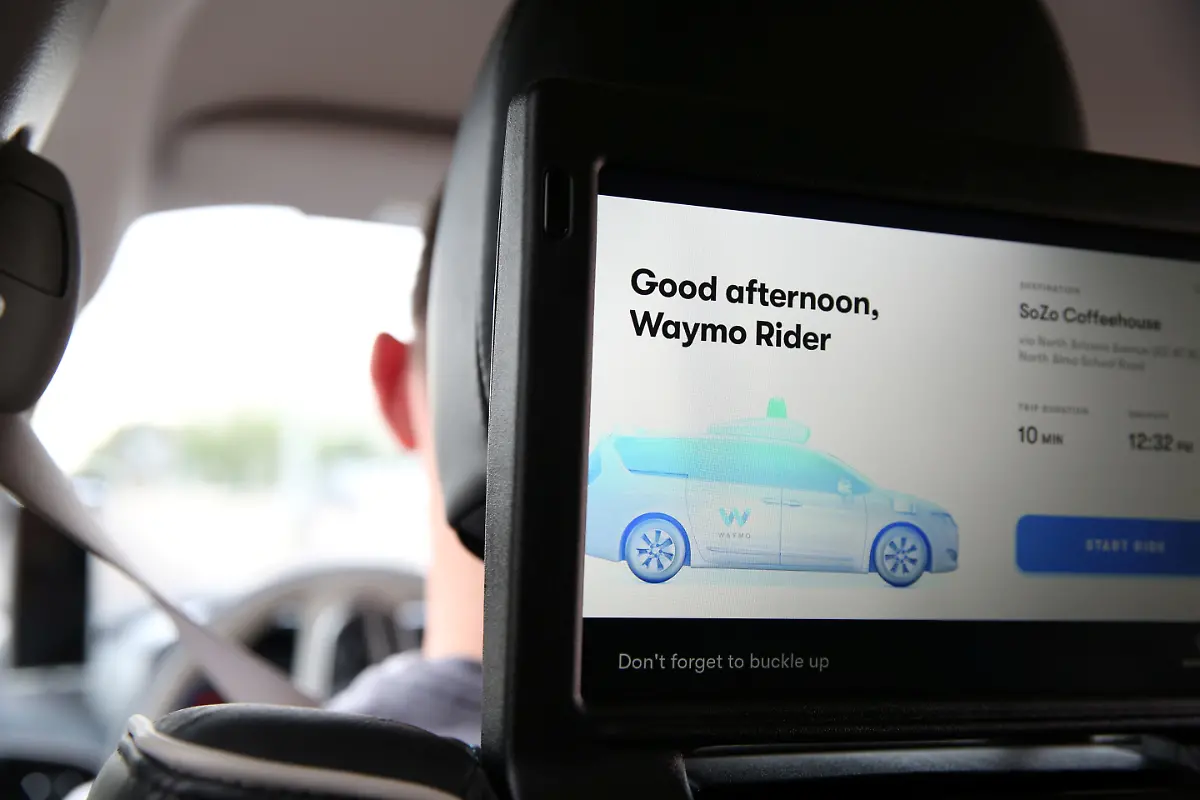

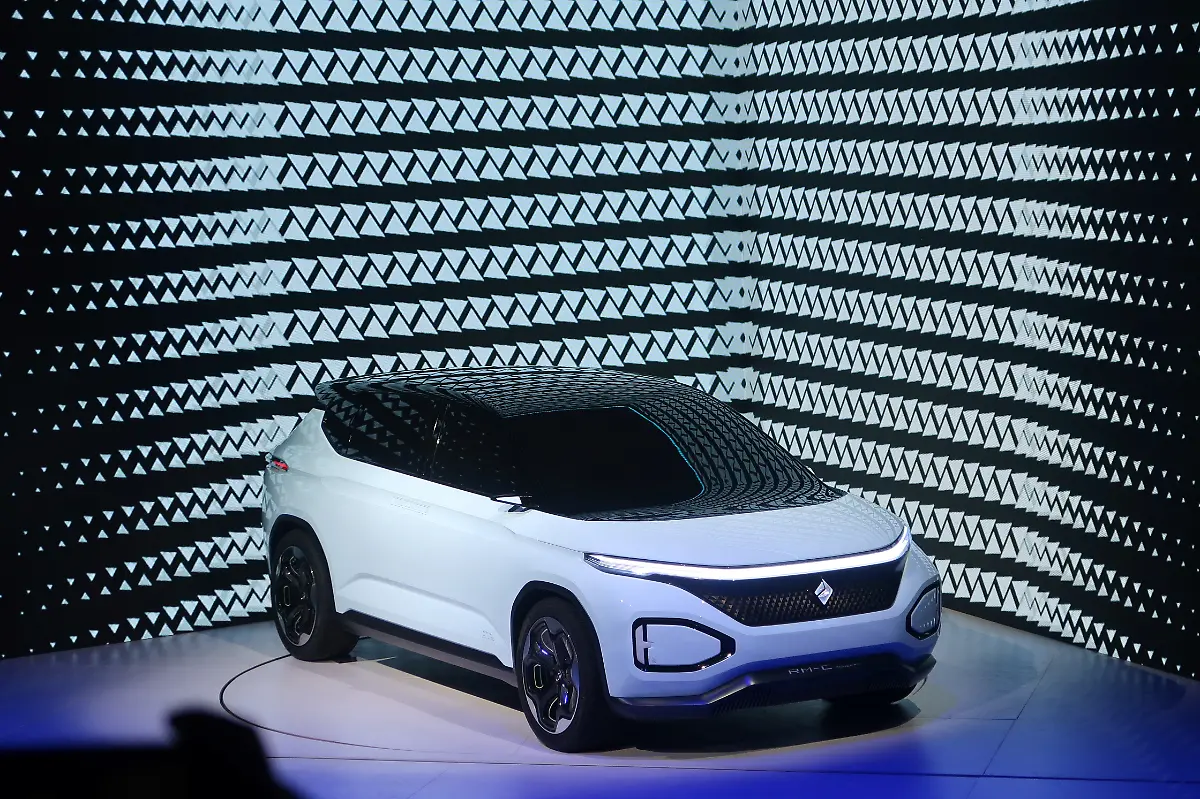

Die Autohersteller stecken in einer tiefen Krise. Weltweit werden immer weniger Wagen verkauft. Die China-Flaute nagt am Geschäft. Investitionen in E-Mobilität und autonomes Fahren fressen Milliardensummen. Zehntausende Beschäftigte verlieren ihre Jobs. Und das ist noch nicht der Tiefpunkt. Wer ist wie aufgestellt?