Was wäre die Welt ohne "Klammeraffe"? 40 Jahre E-Mail

15.10.2011, 18:27 Uhr

In Deutschland wurde am 3. August 1984 um 10:14 Uhr MEZ die erste Internet-E-Mail empfangen.

(Foto: Strom Ber / Wikipedia / CC BY 3.0)

Raymond Samuel Tomlinson war es, der 1971 die erste elektronische Post verschickte - an einen Computer im Nachbarzimmer. Heute erhielt er dafür den Kulturpreis der Eduard-Rhein-Stiftung in München. Auch der Erfinder der Funkuhr wurde geehrt.

Jeden Tag wird sie millionenfach versendet und hat die Menschheit damit ein wenig näher zusammengebracht: die E-Mail. Ihr Erfinder Raymond Samuel Tomlinson ist zum 40-jährigen Jubiläum der elektronischen Nachricht in München mit dem Kulturpreis der Eduard-Rhein-Stiftung geehrt worden. Der Anlass: 1971, also genau vor 40 Jahren, wurde die erste elektronische Post von Tomlinson verschickt.

Den mit 30.000 Euro dotierten Technologiepreis verlieh die Stiftung an den Deutschen Wolfgang Hilberg für seine Erfindung der Funkuhr. Die mit 1500 Euro dotierten Jugendpreise erhielten laut einem Stiftungssprecher die "Jugend forscht"-Teilnehmer Jörg-Michael Weber aus dem mittelfränkischen Weißenburg und Isabell Arend aus Duisburg.

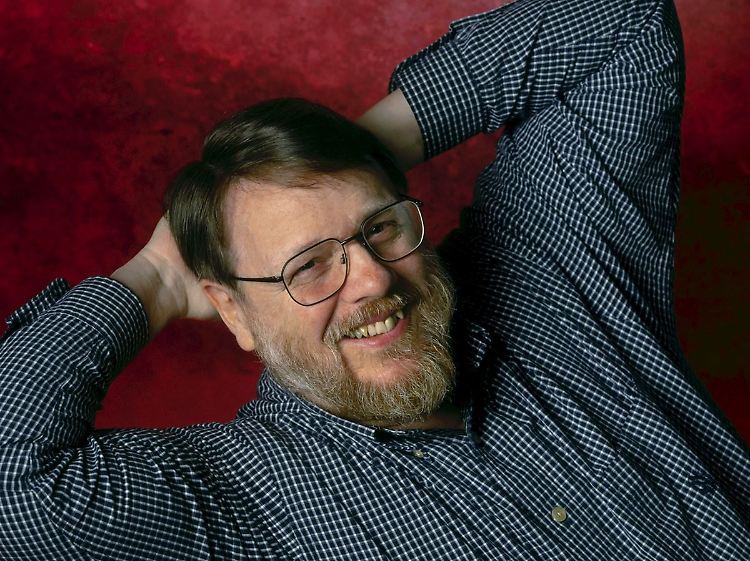

Ray Tomlinson: Der US-Amerikaner war 20 Jahre jung, als er den Grundstein legte für eine heute ganz alltägliche Form der Kommunikation.

(Foto: picture alliance / dpa)

Vor vier Jahrzehnten legte der US-Amerikaner Tomlinson den Grundstein für die heute alltägliche Form der Kommunikation. Damals schickte er die erste elektronische Post an einen Computer im Nachbarzimmer. Dafür entwickelte Tomlinson ein eindeutiges Adressformat, das ein unscheinbares Zeichen enthält: das "@". Es trennte schon damals den Benutzernamen vom Namen des Rechners. Die heutige E-Mail war geboren, das "@" - in Deutschland auch als "Klammeraffe" bezeichnet - ist aus der Welt nicht mehr wegzudenken. Der 60-Jährige erhielt dafür den mit 20.000 Euro dotierten Kulturpreis der Stiftung.

Empfänger der Mitteleuropäischen Zeit

Für Endverbraucher kamen Funkuhren erst in den 80er Jahren auf den Markt.

(Foto: Phrontis / Wikipedia / CC BY-SA 3.0)

Dem zweiten Hauptpreisträger, Wolfgang Hilberg, gelang der Durchbruch 1967: Der heute 79 Jahre alte Professor meldete damals sein "Verfahren zur laufenden Übermittlung der Uhrzeit" beim Deutschen Patentamt in München an. Kurz darauf wurde die genaue Mitteleuropäische Zeit nicht mehr nur durch die Rundfunkanstalten mitgeteilt, sondern konnte durch Funkuhren selbst empfangen werden.

Die Jugendpreise verlieh die Stiftung im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Jugend forscht". Der 19-jährige Jörg-Michael Weber erhielt die Auszeichnung für die Programmierung einer Steuerelektronik für Autoscheinwerfer. Die 18 Jahre alte Isabell Arend erhielt den Preis für ihre theoretische Untersuchung mathematischer Formeln für die Verarbeitung in Computern.

Die Eduard-Rhein-Stiftung wurde 1976 ins Leben gerufen, um herausragende Forschungs- und Entwicklungsleistungen auf dem Gebiet der Rundfunk-, Fernseh- und Informationstechnik zu würdigen.

Quelle: ntv.de, dpa