Zündung im freien Fall 25 Jahre Schwerelosigkeit

17.11.2010, 17:33 Uhr

Der Bremer Fallturm ist 146 Meter hoch. Weltweit gibt es nur vier solcher Forschungsstätten.

(Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb)

Wie verhält sich Raketentreibstoff im All? Wie verändert die Schwerelosigkeit Materialien? Seit 25 Jahren erforschen Bremer Wissenschaftler solche Phänomene, seit 20 Jahren mit einem europaweit einzigartigen Fallturm unter Weltraumbedingungen.

Das Versuchsobjekt misst nicht mal einen Millimeter. Der Aufwand, den die Wissenschaftler mit ihm betreiben, ist aber erheblich: Der winzige Brennstofftropfen hängt an einem Saphirfaden in einer vier Meter langen Kapsel. Aus mehr als 100 Metern Höhe stürzt diese zum Boden. Der Fall dauert bloß wenige Sekunden. Der Hochgeschwindigkeitskamera in ihrem Inneren entgeht jedoch nichts. Jede Veränderung des Tropfens zeichnet sie auf.

Doch was ist so spannend an diesem Tropfen? Den Bremer Verbrennungsforschern um Christian Eigenbrod könnte er nach 15 Jahren Arbeit den Durchbruch bringen. "Wir sind kurz davor, vorhersagen zu können, an welchem Punkt sich ein Brennstoffspray selbstentzündet." Das ist bisher noch niemandem gelungen, die Wissenschaftler am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen wären weltweit die ersten.

4,7 Sekunden Schwerelosigkeit

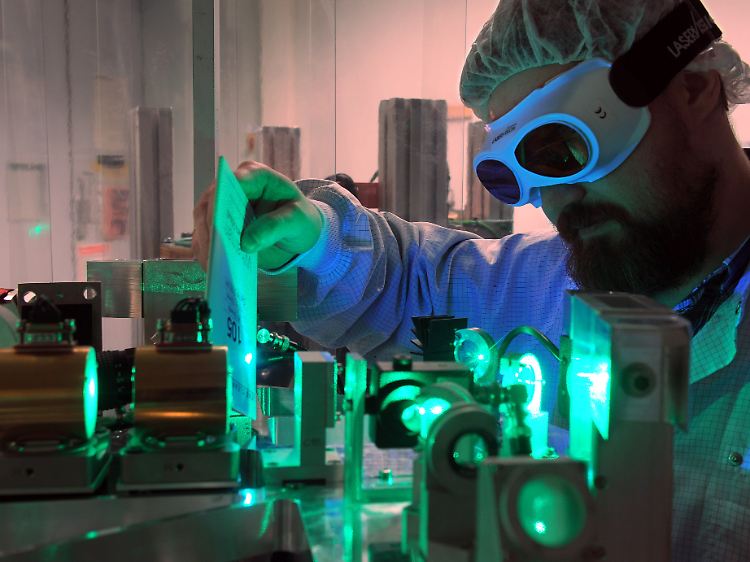

Dieser Laser hilft bei der Erforschung des Selbstzündzeitpunktes von Brennstoffen. Zusammen mit einem Brennstopfen steckt in der Versuchskapsel, die in Schwerelosigkeit durch den Turm fällt. So kann das Verhalten von Brennstoffsprays unter Weltraumbedingungen untersucht werden.

(Foto: picture alliance / dpa)

Seit 25 Jahren erforschen Wissenschaftler am ZARM Phänomene, die von der Schwerkraft abhängen. Bedingungen wie im Weltall ermöglicht der 1990 errichtete, 146 Meter hohe Fallturm. Weltweit gibt es nur vier dieser Forschungsstätten, in Europa ist der Bremer Fallturm einzigartig. Das doppelte Jubiläum feiert das ZARM am Freitag mit einem Festakt.

Bisher haben Forscher aus 42 Ländern den Turm für mehr als 150 Experimente zur Verbrennung, Flüssigkeitsmechanik, Verfahrenstechnik, Biologie und den Materialwissenschaften genutzt. Die Versuchskapseln fallen dazu aus einer Höhe von rund 120 Metern in einen Auffangbehälter. Dabei entsteht 4,7 Sekunden lang Schwerelosigkeit. Für die doppelte Versuchszeit sorgt seit 2004 ein Katapult. Es feuert die Kapsel durch die Fallröhre nach oben, dann stürzt diese wieder nach unten.

Verständlich nur ohne Gravitation

Die Selbstentzündung von Brennstoffspray vorhersagen zu können, wäre eine bedeutende Entdeckung - nicht nur für die Fachwelt. Denn klimaschädliche Abgase könnten dadurch deutlich reduziert werden. Wenn fossiler oder Bio-Kraftstoff verbrennt, entstehen neben Kohlendioxid und Wasser auch Stickoxide wie Lachgas. Diese besonders schädlichen Gasverbindungen sind hauptsächlich für Smog und sauren Regen verantwortlich. Bei Temperaturen von mehr als 1500 Grad bilden sie sich in großen Mengen. Damit ihr Ausstoß sinkt, müsste die Verbrennungstemperatur in Automotoren und Flugzeugturbinen unter diesem Wert bleiben.

Zwei Techniker bereiten im Fallturm einen Katapultstart vor. Die Experimentierkapsel wird 100 Meter in die Höhe geschossen, um dann direkt wieder herunterzufallen.

(Foto: picture alliance / dpa)

In der Theorie ist das einfach: "Dem Kraftstoff muss mehr Luft beigemischt werden, so dass diese die Flamme kühlen kann", erläutert Eigenbrod. Dafür müssten Luft und Brennstoff allerdings gleichmäßig gemischt sein. "In der Praxis funktioniert das bisher nur ansatzweise." Ein Spray zündet meist, bevor es zu einer gleichmäßigen Vermischung kommt. Damit umweltschonender Sprit und Motoren entwickelt werden können, müssen die chemischen und physikalischen Prozesse der Selbstzündung also erst besser verstanden werden. Die Schwerelosigkeit und ein neuartiger Laser helfen Eigenbrod und seinen Kollegen dabei. Denn erst ohne Gravitation wird das komplexe Problem für die Wissenschaftler verstehbar.

650 Kilo im freien Fall

Bevor die Experimente in der Schwerelosigkeit beginnen können, saugen Mitarbeiter die Luft aus der Fallröhre. Dadurch entsteht ein Vakuum und der Reibungswiderstand sinkt. Eine Winde zieht dann die Versuchskapsel nach oben und klinkt diese aus. 650 Kilogramm stürzen im freien Fall nach unten - die größte und schwerste Kapsel seit Bestehen des Fallturms. Mit fast 170 Kilometern pro Stunde landet sie in einem zylinderförmigen Stahlbehälter. Tausende Styroporkugeln bremsen die Kapsel sanft ab, die empfindliche Technik bleibt unbeschadet.

Im Innern der Kapsel befindet sich ein Gewirr aus bunten Kabeln, Batterien und Messtechnik. Eine Druckkammer und ein Ofen simulieren die Bedingungen, die in einem Motor herrschen. Während des Falls richtet sich ein neuartiger Scheibenlaser auf den Tropfen. Zehn Jahre haben haben die Wissenschaftler vom ZARM, das Institut für Photonische Technologien in Jena und das Institut für Strahlwerkzeuge in Stuttgart mit Mitteln der Deutschen Raumfahrtagentur an seiner Entwicklung gearbeitet. Mit ihm ist es nun erstmals möglich, die Prozesse der Selbstzündung sichtbar zu machen.

Mehr als ein Ziel

Die ersten Versuchsreihen sind bereits abgeschlossen, die nächsten sollen in wenigen Wochen folgen. Mit den gewonnen Erkenntnissen können die Verbrennungsforscher dann Zündungsprozesse unter unterschiedlichen Bedingungen am Computer nachbilden. Die Effekte der Schwerkraft rechnen sie dabei wieder dazu. Eigenbrods Arbeit ist damit aber noch lange nicht beendet. "Dann sind wir an einem Ziel, zu forschen gibt es immer genug", sagt der Wissenschaftler.

Quelle: ntv.de, Irena Güttel, dpa