Idealer Partner für Windkrafträder Ein zweites Leben für die E-Auto-Batterie

05.11.2016, 19:12 Uhr

Noch ist das Thema nicht in aller Munde. Aber irgendwann wird die Frage: Wohin mit dem Alt-Akku aus dem Auto, gestellt werden.

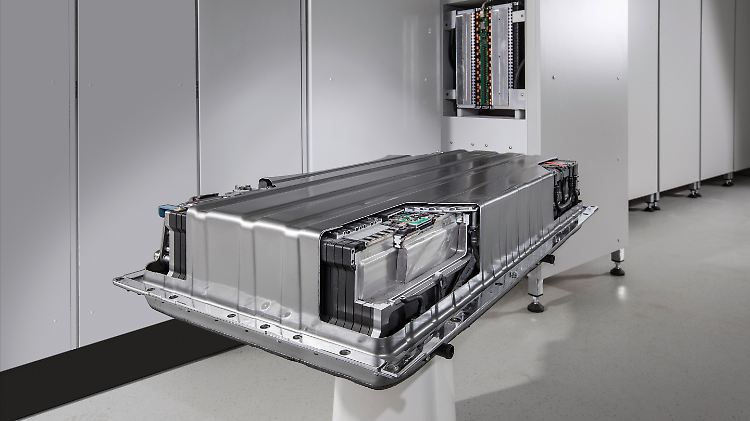

(Foto: Daimler AG)

Was passiert eigentlich mit der E-Auto-Batterie wenn sie ihr Leben im Fahrzeug ausgehaucht hat? Zum alten Eisen gehört sie noch lange nicht. Stationär eingesetzt wird sie in großen Bündeln zum idealen Partner für Windkrafträder.

Der Blick durch die Windschutzscheibe genügt, um untrüglich zu erkennen: Die Elektromobilität steckt noch in den Kinderschuhen. Nur ganz selten sieht man ein E-Auto neben sich an der Ampel stehen. Was nicht wundert, in Deutschland liegt der Stromer-Anteil bei weniger als einem halben Prozent. Und selbst wenn 2020 tatsächlich, wie einst die Bundesregierung vollmundig prognostiziert hat, eine Million Elektroautos auf der Straße sein sollten, läge der Wert erst bei rund zwei Prozent.

Wer sollte sich bei dieser geringen Verbreitung schon heute Gedanken um das spätere Recycling der Lithium-Ionen-Akkus machen? Immerhin versprechen die Autohersteller derzeit dem Kunden, dass der Akku seines Elektroautos auch nach acht Jahren noch mindestens 80 Prozent seiner ursprünglichen Leistungsfähigkeit (Kapazität) liefert, egal ob die Zellen schonend zu Hause oder per "Druckbetankung" an Super-Charger-Stationen geladen wurden. Liegt der Wert unter besagten 80 Prozent, gilt die Batterie im Fahrzeug als nicht mehr einsatzfähig und wird ausgetauscht.

Doch was geschieht mit dem Alt-Akku? "Zunächst sollte die Batterie so lange am Leben erhalten werden wie möglich", sagt Melissa Bowler, Technische Projekt-Managerin, Stationäre Speicherung bei BMW. Die bayerische Marke zählt zu den Autokonzernen mit der größten Erfahrung in Sachen Elektromobilität. Seit Ende 2013 ist der Karbon-Flitzer i3 auf dem Markt. Über 50.000 davon sind weltweit unterwegs. Auf rund 141.000 Einheiten kann die kalifornische Firma Tesla verweisen. Und mehr als die vierfache Menge vom BMW i hat Nissan mit dem Leaf auf der Straße.

"Second Life" im stationären Bereich

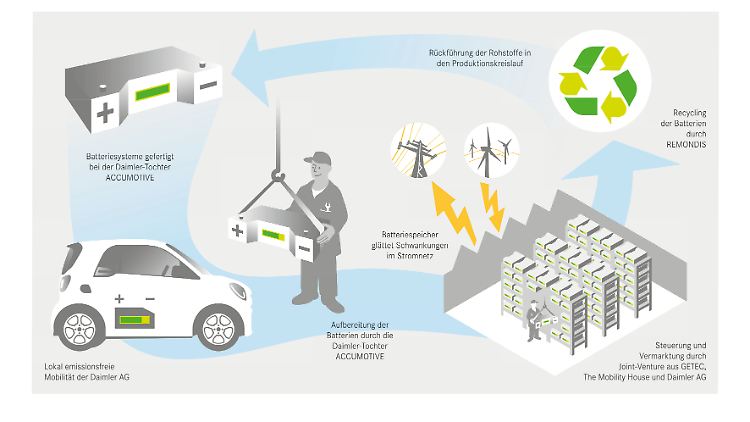

Im westfälischen Lünen finden ausgediente Smart- und Mercedes-Batterien ihren zweiten Einsatz als Energiespeicher.

(Foto: Daimler AG)

Das Stichwort heißt "Second Life". Eines der ersten Pilotprojekte dazu steht im westfälischen Lünen, wo Daimler in Kooperation mit dem Recycling-Spezialisten Remondis sowie Getec und dem Schweizer Unternehmen The Mobility House (TMH) ein 13-MWh-Speicher aus gebrauchten Smart- und Mercedes-Batterien betreibt. Es gilt als größter 2nd-Use-Batteriespeicher der Welt. Insgesamt wurden 1000 Batteriesysteme zu einem Block zusammengefasst. Laut Mercedes ist ein wirtschaftlicher Betrieb im stationären Bereich noch mindestens zehn Jahre möglich. Geringe Kapazitätsverluste spielen keine Rolle.

BMW kooperiert mit Bosch und Vattenfall. Alt-Akkus aus i3- und 1er-ActiveE-Versuchsfahrzeugen werden als Energiespeicher ins Stromnetz eingebunden, um dieses zu stabilisieren. Erneuerbare Energiequellen liefern nicht immer Strom, wenn er benötigt wird. Es sind Zwischenspeicher nötig. "Sie dienen als Puffer, indem sie den überschüssigen Strom aufnehmen und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen", sagt Melissa Bowler. Die Autobatterien werden hierzu zu großen Speichern zusammengeschaltet.

Nach einer neuen Studie von Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) und Deutscher Messe AG können alte Lithium-Ionen-Akkus im Jahre 2025 mit 25 Gigawattstunden (GWh) etwa genauso viel Strom zur Verfügung stellen wie die Hälfte aller deutschen Pumpspeicher-Kraftwerke. Voraussetzung: Der Markt für Elektromobilität in Deutschland müsste in Schwung kommen.

Nicht immer ist es notwendig, bei einem Schaden gleich die ganze Batterie auszutauschen. Eine Vorstufe zum "Second Life" bietet Mitsubishi an. Hier lassen sich einzelne Batterie-Module auswechseln, zu wesentlich günstigeren Kosten. Der Hersteller spricht von rund 1000 Euro plus zwei Monteur-Stunden. Opel betreibt in Rüsselsheim ein "Battery-Refurb-Centre", in dem defekte Ampera-Batterien instand gesetzt werden (Refurbishment).

Recycling im teuren Trennverfahren?

Doch trotz aller "Second-Life"-Bemühungen, irgendwann ist die Leistung des Akkus so weit abgesunken, dass nur noch der Recycling-Prozess in Frage kommt. Der Fokus richtet sich hier vor allem auf die wertwollen Rohstoffe Kobalt und Nickel, weniger gilt die Aufmerksamkeit dem Lithium. Die Fachleute unterscheiden beim Recycling zwischen zwei Arten, der pyro- und der hydrometallurgischen Route. Bei Letzterer wird die Batterie mechanisch zerkleinert und die Metalle danach mittels Chemikalien herausgelöst. Der pyrometallurgische Prozess ist eine Hochtemperaturverbrennung.

Beides erfordert große Energiemengen und ist vergleichsweise ineffizient. Ideal wäre es, die Metalle in Form bereits synthetischer Verbindungen herauszutrennen, um sie dann 1:1 wiederzuwenden. Dies würde zu einer erheblichen Energieeinsparung führen. Erfolgversprechend sieht ein elektrohydraulisches Trennverfahren des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC in Hanau aus. Hier werden Batterien in eine Flüssigkeit gegeben, in der ein Lichtbogen Schockwellen erzeugt. "Wir können so die Batterien quasi berührungsfrei und sehr effizient in ihre Bestandteile zerlegen", sagt Andreas Bittner, Geschäftsfeldleiter Energiematerialien am Fraunhofer-Institut.

Dass Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Akkus nicht großtechnisch eingesetzt werden, liegt daran, dass das Aufkommen an Batterieschrott noch gering ist. Rockwood Lithium aus Langelheim hat im Rahmen von LithoRec eine hydrometallurgische Pilotanlage gebaut, in der Kobalt, Lithium und Nickel in Form von Lösungen, also flüssig, oder als Salze gewonnen werden. "Nach 2020, wenn genügend Fahrzeugbatterien das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, wird die gesamte Wertschöpfungskette im industriellen Maßstab zur Verfügung stehen", verspricht Rockwood Lithium.

Quelle: ntv.de, Michael Specht, sp-x