Klein, aber unverzichtbarWie funktioniert die Zündkerze?

In jedem Benziner arbeiten Zündkerzen. Und zwar unter extremen Bedingungen. Eine Zündkerze muss gleichzeitig sehr hohe Spannungen aushalten, Temperaturen bis 1000 Grad Celsius wegstecken und auch bei einem Druck bis 100 bar noch funktionieren.

Ohne sie gibt es keine Verbrennung: Die Zündkerze sorgt im Ottomotor dafür, dass die im Kraftstoff vorhandene Energie genutzt werden kann. Seit ihren Anfängen im Zweitaktmotor von Carl Benz hat sich allerdings einiges getan.

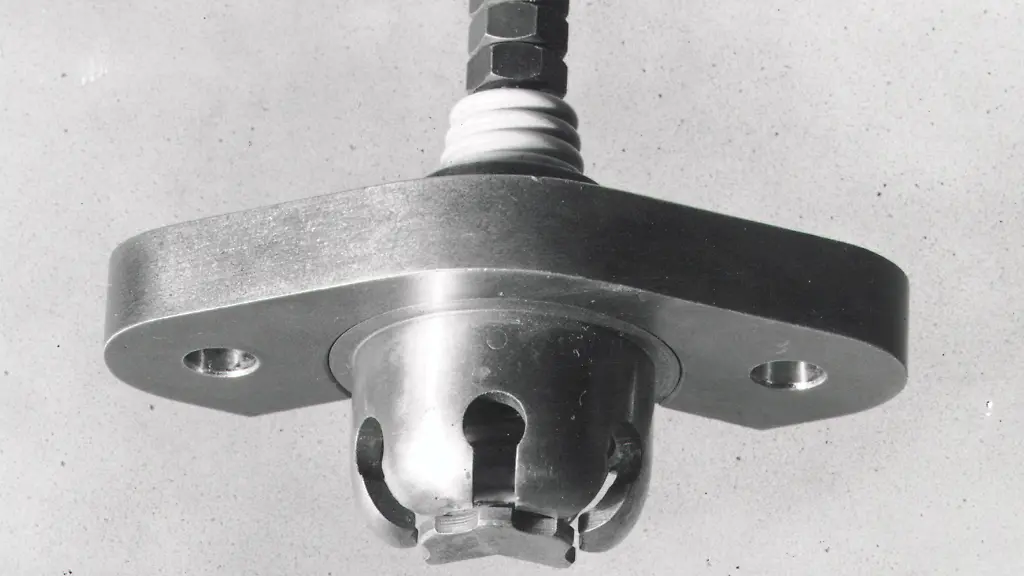

Was die Zündkerze tut, verrät ihr Name: Sie zündet das Kraftstoff-Luftgemisch im Brennraum, das sich daraufhin ausdehnt und so über den Kolben die Kurbelwelle und letztlich die Räder antreibt. Die Zündkerze selbst besteht aus zwei Hauptteilen, der Mittelelektrode und einer oder mehreren Masseelektroden. Beide berühren sich nicht, liegen sich aber mit einem geringen Abstand von rund einem Millimeter gegenüber. In dem Zwischenraum entsteht der Zündfunke.

Für Zündfunken braucht es Strom

Damit die Zündkerze diesen erzeugen kann, braucht sie Strom aus der 12-Volt-Starterbatterie. Die relativ geringe Spannung des Blei-Akkus muss allerdings zunächst einmal von der Zündspule erhöht werden - auf 15.000 bis 20.000 Volt. Diese Hochspannung wird zur Zündkerze geleitet, wo der Funke zwischen den Elektroden überspringt und das Gemisch entzündet.

Das Funktionsprinzip ist einfach, schwierig war es lange Zeit jedoch, eine halbwegs haltbare Zündkerze zu bauen. Denn die Anforderungen an das Bauteil sind extrem: Sie muss gleichzeitig extrem hohe Spannungen aushalten, Temperaturen bis 1000 Grad Celsius wegstecken und auch bei Drücken bis 100 bar noch funktionieren. Dabei ist sie permanent einem extrem aggressiven Gemisch aus Benzindämpfen, Abgasen und Öl-Rückständen ausgesetzt. Trotz dieser Herausforderungen muss die Kerze je nach Motor und aktuellem Fahrzustand bis zu 3500 Mal pro Minute zünden.

Fortschritte vor allem beim Material

Die Fortschritte seit den Zeiten von Carl Benz liegen vor allem bei den Materialien. Als einer der wichtigsten Schritte gilt die Einführung des gerippten Isolatorkörpers, der die Übertragung deutlich höherer Spannungen ohne die Gefahr eines ungewollten Funkenüberschlags ermöglichte. Entwickelt wurde die Technik Ende der 1960er-Jahre von Bosch, heute ist sie Standard. Viel getan hat sich auch bei den Elektroden, die heute außer aus Kupfer und Nickel auch aus Metallen wie Silber, Platin, Yttrium oder Iridium gefertigt werden.

Immer wieder wurde versucht, die Zündkerze durch andere Techniken zu ersetzen. Als besonders hoffnungsvoll galt lange die Laser-Zündung. Die speziellen Zünder senden in winzigen Abständen Lichtimpulse aus, die sich auf einen bestimmten Punkt im Brennraum fokussieren, wo sie ein leuchtendes Plasma mit einer Temperatur von nahezu 100.000 Grad Celsius entstehen lassen, das sich in Überschallgeschwindigkeit durch den Brennraum ausbreitet. Das soll vor allem Abgasverhalten und Effizienz verbessern. Dass es die Technik angesichts der kompletten Umstellung auf E-Autos in den nächsten Jahren noch in die Serie schafft, scheint jedoch zweifelhaft.