"Der globale Countdown" Was fehlt, sind Regeln

16.05.2008, 12:25 UhrDie Menschheit steht am Scheideweg, schreiben Harald Schumann und Christiane Grefe. "Die Alternativen lauten: globale Kooperation oder globalisierte Katastrophen."

Um die Katastrophen abzuwenden, braucht die Globalisierung Regulierung. "Mich ärgert dieses Ressentiment gegenüber dem Gesetz", sagt Christiane Grefe im Interview mit n-tv.de, "das ist ein Erbe der 90er Jahre, als der neoliberale Gedanke den Staat für obsolet erklärte. In anderen Bereichen finden wir es völlig in Ordnung, dass der Staat Gesetze erlässt."

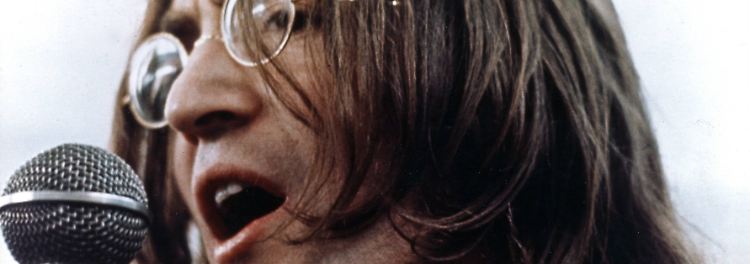

In ihrem Buch "Der globale Countdown" - eine Fortsetzung des Klassikers "Die Globalisierungsfalle" aus dem Jahr 1996 - beschreiben "Tagesspiegel"-Redakteur Schumann und "Zeit"-Reporterin Grefe die dramatischen Herausforderungen an die Welt: Finanzkrise, soziale Spaltung, Klimawandel, Ressourcenknappheit. Bei der flüchtigen Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses bekommt man leicht den falschen Eindruck einer etwas beziehungslosen Themenfülle. Beim Lesen eine vollkommen andere Erfahrung: Alles hängt mit allem zusammen, Europa mit Russland, die USA mit China, Atomkraft mit Atomwaffen, der Klimawandel ohnehin mit allem.

"Der globale Countdown" hält viele Aha-Erlebnisse bereit. "Das ist wirklich ein monumentales Werk", lobte Klaus Töpfer, von 1998 bis 2006 Leiter des UN-Umweltprogramms, bei der Vorstellung des Buches in Berlin. Ein so starkes Kompliment klingt möglicherweise abschreckend. Das sollte es nicht. Monumental ist das Buch in der Tat. Und doch ist jede der 424 Seiten spannend.

n-tv.de: Früher galt die Globalisierung den meisten als etwas weitgehend Schlechtes, heute ist das nicht mehr so eindeutig. Was sagen Sie: Ist die Globalisierung eher gut oder eher schlecht? Oder sind das die falschen Kriterien?

Schumann: In ihrer heutigen Form ist die Globalisierung für viele Menschen gut und für noch mehr Menschen schlecht. Durch die Globalisierung konnten in einigen Schwellenländern wahrscheinlich mehrere hundert Millionen Menschen aus absoluter Armut befreit werden. Gleichzeitig wurden viele Menschen in den Entwicklungsländern noch ärmer gemacht. Hier in den Wohlstandsländern führte die Globalisierung dazu, dass die Interessen der Kapitalbesitzer und ihrer Manager permanent bevorzugt werden gegenüber den Interessen der breiten Mehrheit der Bevölkerung.

Das volkswirtschaftliche Einkommen werde zugunsten der Kapitalbesitzer umverteilt, schreiben Sie in Ihrem Buch. Können Sie ein Beispiel geben?

Schumann: Quer durch alle Wohlstandsländer sinkt der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Volkseinkommen, während der Anteil der Einkommen aus Kapital seit über zehn Jahren kontinuierlich steigt. Die Unternehmenssteuern wurden in der Europäischen Union in den vergangenen 15 Jahren halbiert. Zugleich hat die Steuer- und Abgabenlast für Normalverdiener zugenommen.

Wie ließe sich diese Umverteilung von oben nach unten verhindern? Lässt sie sich überhaupt verhindern?

Schumann: Ganz gewiss! Es gibt tausend Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Zum Beispiel könnten wir eine europäische Mindeststeuer für die Unternehmensbesteuerung einführen, um den Wettlauf um die niedrigste Steuerlast für jene, die ohnehin die Gewinner sind, zu beenden. Was bisher fehlt, ist der politische Wille.

Sie beschreiben die Furcht des Westens vor Ländern wie China und Russland als Sündenbock-Reflex. Müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn chinesische oder russische Staatsbetriebe sich in deutsche Unternehmen einkaufen?

Schumann: Deutsche Unternehmen investieren doch auch in großem Stil in China und Russland. Da ist nicht einzusehen, warum chinesische und russische Unternehmen nicht bei uns investieren sollten.

Grefe: So etwas nennt man Doppelmoral.

Schumann: Die Chinesen lachen sich tot, wenn wir ihnen sagen: Ihr seid willkommen, wenn Ihr private Unternehmer schickt, aber nicht, wenn ihr als Staatsfonds kommt. Aus chinesischer Sicht ist so eine Unterscheidung unsinnig, dort ist der gesamte Unternehmenssektor aufs engste mit dem Staat verflochten. Und schauen Sie sich doch an, wie die deutschen Geschäfte in China eingeleitet werden: Immer in Begleitung der Regierung. Jeder Kanzler, jede Kanzlerin reist mit einer riesigen Wirtschaftsdelegation nach China.

Grefe: Französische Energieunternehmen sind auch nicht wirklich privat.

Aber China ist uns fremder; europäische Unternehmen gelten möglicherweise als weniger skrupellos.

Grefe: Ein großer Teil der Ausbeutung in chinesischen Unternehmen findet im Auftrag deutscher Unternehmen statt. Auch das ist Doppelmoral. Die großen Textilunternehmen, die großen Sportartikelhersteller berufen sich immer auf ihre chinesischen Zulieferer, wenn es darum geht, dass Angestellte zu absurden Löhnen 16 Stunden am Tag arbeiten müssen. Aber sie sind die Auftraggeber, und wir sind die Profiteure, wenn wir für zwei Euro eine Kinderjeans kaufen.

Schumann: Es wird immer unterstellt, dass die Staatsfonds große politische Absichten verfolgen, aber bisher wurde nicht ein entsprechender Fall dokumentiert. Das ist pures Misstrauen. Vattenfall ist ein schwedischer Staatskonzern. Da kann man viel eher politische Motive unterstellen. Die bestimmen unsere Energiepolitik mit, dahinter steht die schwedische Regierung, die innerhalb der Europäischen Union ihre eigenen Interessen hat. Warum wird da nicht kritisch nachgefragt? Da stimmt doch was nicht.

Sie beschreiben die EU als mögliche Lösung auf dem Weg zu einer Regulierung der Globalisierung. Über Pfingsten hat der deutsche EU-Kommissar sich vehement gegen die "immer neue Regelungen" zum Klimaschutz gewandt. Er sagte, manche sprächen bereits von einer "Öko-Diktatur". Das klingt nicht unbedingt nach einer Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel.

Schumann: Herr Verheugen sollte sich endlich daran gewöhnen, einmal gefasste Beschlüsse zu akzeptieren, statt in der EU-Kommission den Lobbyisten der deutschen Autoindustrie zu geben.

Grefe: Zum Glück repräsentiert Herr Verheugen nicht allein die ganze EU. Gerade für Deutschland gibt es zahlreiche Beispiele, wo ökologische Gesetze erst auf Druck der EU durchgesetzt wurden. Mich ärgert dieses Ressentiment gegenüber dem Gesetz, das ist ein Erbe der 90er Jahre, als der neoliberale Gedanke den Staat für obsolet erklärte. In anderen Bereichen finden wir es völlig in Ordnung, dass der Staat Gesetze erlässt. Aber bei den ökologischen und sozialen Fragen, wo es wirklich dringlich ist, wo es um Menschheitsfragen geht, da kommt der Begriff der "Diktatur". Dass ist eine sehr unfruchtbare Polemik. Aber sie ist auch nicht für die EU repräsentativ - weder für die Kommission, noch erst recht für das Parlament.

Sehen Sie Politiker oder gar Parteien in Deutschland, die ein Träger sein könnten, um Lösungen zu initiieren?

Schumann: Es gibt in allen demokratischen Parteien gute Leute, die für Re-Regulierung, für globalen Ausgleich, für mehr Einkommens- und Steuergerechtigkeit, ...

Grefe: ... für eine Energiewende ...

Schumann: ... für eine Energiewende eintreten. Die gibt es in allen Parteien. Politiker sind auf die Stimmen der Wähler angewiesen. Die Unterstützung der Wähler bekommt man aber nur, wenn genügend Leute hinter den jeweiligen Programmen stehen. Deswegen sage ich immer: Wir haben genau die Regierung, die wir verdienen. Je mehr Leute sich engagieren, je mehr Leute erkennen, dass es jetzt wirklich eng wird und dass wir umsteuern müssen, weil sonst das ganze System instabil wird, desto mehr Chancen haben reformbereite Politiker, das auch umzusetzen.

Mit Harald Schumann und Christiane Grefe sprach Hubertus Volmer

Quelle: ntv.de