Zivilisiert Töten mit Zyklon BArizona bringt die Gaskammer zurück

Von Christian Herrmann

Von Christian Herrmann

In den USA warten derzeit gut 2500 Menschen auf ihre Hinrichtung. Doch in vielen Bundesstaaten ist die Giftspritze nach etlichen Pannen ausgesetzt. Statt das grausame Kapitel zu beenden, bringen die Republikaner eine altbekannte Methode aus der Zeit von Hitler-Deutschland zurück.

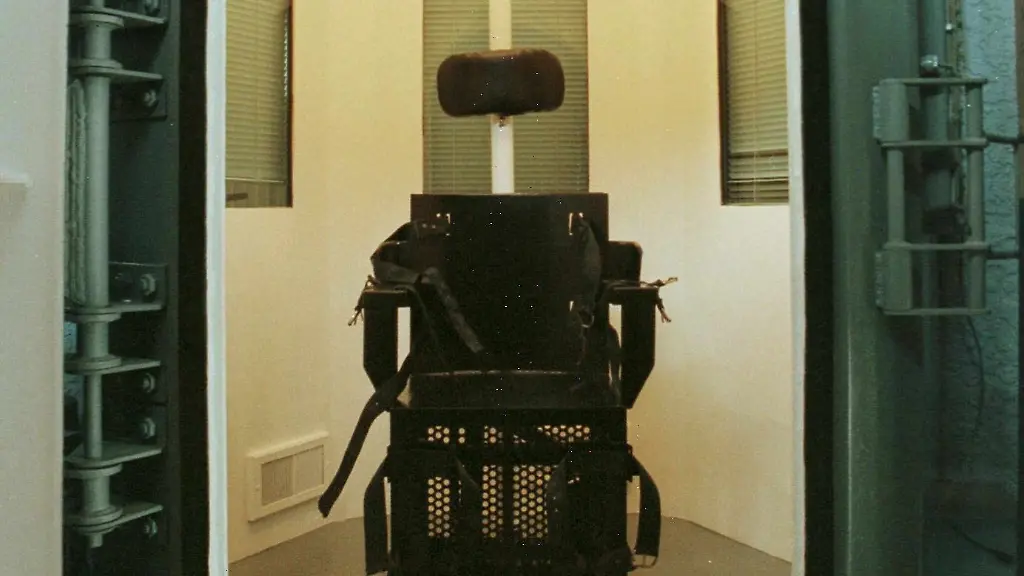

Arizona hat seine letzte Hinrichtung 2014 durchgeführt. Es war ein grausamer Akt. Der zweifache Mörder Joseph Woods schnappte noch eine Stunde, nachdem der US-Bundesstaat ihm die Giftspritze verabreicht hatte, nach Luft. Insgesamt dauerte sein qualvoller Todeskampf fast zwei Stunden. Nach sieben Jahren Zwangspause plant der Wüstenstaat nun sein tödliches Comeback. Um weitere Pannen zu vermeiden, mit einer anderen Methode: Todeskandidaten sollen in der Gaskammer umgebracht werden. Sie ist nach jahrzehntelanger Pause wieder hergerichtet worden, wie zuerst der britische "Guardian" berichtet hatte.

Staaten, die ihre eigene Bevölkerung töten, seien überzeugt, dass sie das "zivilisiert" und "human" hinbekommen, sagt Historiker Jürgen Martschukat von der Universität Erfurt im ntv-Podcast "Wieder was gelernt". Bis ins 18. Jahrhundert hinein seien Hinrichtungen eher zelebriert worden, erklärt er. In den vergangenen 50 Jahren sei mit der Giftspritze eine Methode die dominierende Tötungsart gewesen, die schnell, technisch und medizinisch wirke.

In den USA warten derzeit gut 2500 Menschen auf die Todesstrafe. 2019 sind aber "nur" 22 Verbrecher hingerichtet worden, im vergangenen Jahr waren es 17. Im Januar hatte die scheidende Regierung von Ex-Präsident Donald Trump noch drei Hinrichtungen durchgeboxt. Im Mai richtete Texas das erste Mal in diesem Jahr einen verurteilten Mörder hin - am gleichen Tag, an dem Gouverneur Greg Abbott ein schärferes Abtreibungsgesetz verabschiedet hat.

Hinrichtung ohne Schmerzen

Nur einer dieser Menschen starb durch den elektrischen Stuhl, alle anderen durch die Giftspritze. Im Idealfall soll es auf Außenstehende so wirken, als würde ein Patient friedlich einschlafen. "Ohne Qualen, ohne äußerliche Verletzungen", sagt Martschukat. "Es gibt ein kleines Einstichloch, aber keine Enthauptung, kein Blut, das spritzt." Das Problem: Trotz klinischer Prozesse gelingt die Hinrichtung ohne Schmerzen oder Qualen heute wie früher nur selten.

"Als man im späten 19. Jahrhundert den elektrischen Stuhl eingeführt hat, dachte man, der Strom würde so schnell töten, dass der Getötete das gar nicht spürt. Es gibt einen Schlag und der Mensch ist tot", erzählt Martschukat im Podcast. "Das hat nicht funktioniert, es ist immer wieder zu sogenannten gescheiterten Exekutionen gekommen, bei denen die Verurteilten fürchterliche Verbrennungen erlitten haben, bei denen Flammen aus dem Kopf geschlagen sind oder die nach dem Stromschlag gar nicht tot waren."

Als die Vereinigten Staaten im frühen 20. Jahrhundert die Gaskammer eingeführt haben, war die Idee ähnlich. "Der Verurteile sollte ohne äußerliche Verletzung friedlich einschlafen", sagt der Historiker. "Heute wissen wir aus der Geschichte: In der Gaskammer geht das nicht schnell. Das dauert Minuten, um Minuten, um Minuten."

Qualvolle Pannen

Trotzdem halten die USA und Japan als einzige Industrienationen an der Todesstrafe fest. Die Giftspritze war in den Augen der Vereinigten Staaten die perfekte Methode, um Menschen schmerzfrei zu töten. Erst erhalten die Verurteilten ein Betäubungsmittel, das sie bewusstlos macht. Danach wird ihnen ein Relaxans verabreicht, das die Atemmuskulatur lähmt und zum Ersticken führt. Als dritte Substanz folgt Kaliumchlorid, das den Herzschlag stoppt. Nur fünf Minuten soll die tödliche Prozedur dauern.

Aber in den letzten Jahren haben sich die qualvollen Pannen aus unterschiedlichen Gründen gehäuft. In vielen Fällen werde ungeschultes Personal eingesetzt, weil sich Ärzte und Mediziner weigern, die tödliche Injektion zu setzen, erzählt Jürgen Martschukat. Viele Todeskandidaten seien außerdem lange Jahre drogenabhängig gewesen, seien an giftige Stoffe und Betäubungsmittel in ihrem Körper gewöhnt und hätten Venen, die nicht einfach zu finden seien. Und der Giftcocktail, der benutzt wird? "Der ist manchmal überholt und manchmal falsch zusammengemischt", sagt der Historiker - weil sich viele Pharmafirmen weigern, den USA das wichtige Betäubungsmittel für den ersten Tötungsschritt zu liefern. Deshalb setzen die Bundesstaaten, die noch töten wollen, Präparate ein, die weder zugelassen noch erprobt sind.

Ein Deutscher war der Letzte

Deshalb sieht Realität erschreckend oft so aus, wie die Hinrichtung von Clayton Lockett im Bundesstaat Oklahoma. Der verurteilte Mörder erhielt 2014 wie Joseph Woods in Arizona einen unerprobten Dreifach-Cocktail. Anders als geplant, wird er nicht bewusstlos und schläft friedlich ein: Bei dem 38-Jährigen platzt eine Vene, die tödlichen Chemikalien gelangen nicht dahin, wo sie hin sollen. 43 Minuten lang schnappt der Afroamerikaner sterbend nach Luft, bevor er schließlich einen Herzinfarkt erleidet.

Unter anderem wegen solcher Schreckensgeschichten steht die Todesstrafe in den USA seit vielen Jahren stark unter Druck. Immer mehr Staaten sehen ein, dass sie keine humane Hinrichtung garantieren können. Haben 2007 noch 38 der 50 US-Staaten zur höchsten aller Strafen gegriffen, sind es heute nur noch 27, also rund die Hälfte. "Das erhöht den Handlungsdruck auf Staaten wie South Carolina oder Arizona", sagt Historiker Martschukat. "Die haben im Prinzip zwei Möglichkeiten: Sie können das Verfahren und bei der Todesstrafe bleiben. Oder sie schaffen sie ab. Aber dieser Schwebezustand scheint etwas zu sein, was auf Dauer nicht hinnehmbar scheint."

Arizona und South Carolina haben ihre Position deutlich gemacht: Die Todesstrafe abzuschaffen, kommt für sie nicht infrage, stattdessen versuchen sie es wie Hitler-Deutschland in den Vernichtungslagern der Nazis. South Carolina bringt das Erschießungskommando zurück, Arizona seine Gaskammer. In die ist das letzte Mal 1999 hochgiftige Blausäure geleitet worden, um ausgerechnet den Deutschen Walter LaGrand zu töten. Im Zweiten Weltkrieg war Blausäure noch als Zyklon B bekannt.

Meilenstein in Virginia

Aber es gibt es auch Erfolgsgeschichten. Eine davon kommt aus Virginia. Der Südstaat hat noch bis vor zehn Jahren regelmäßig Hinrichtungen durchgeführt. Im März hat er die Todesstrafe als erstes Mitglied der früheren Südstaaten abgeschafft. Oder Illinois. Dort hat der republikanische Gouverneur George Ryan 2003 alle 167 Todeskandidaten begnadigt - obwohl er die Todesstrafe jahrelang befürwortet hatte. Aber seit den 1970er- Jahren sind in den USA fast 200 Todeskandidaten freigekommen, die unschuldig im Gefängnis saßen. Überwiegend Afroamerikaner.

Ein Justizsystem darf sich vor allem bei der Todesstrafe keine Fehler erlauben. George Ryan hat stattdessen erkannt, dass das amerikanische rassistisch und unfair war. Und verdammt teuer. Denn natürlich gehe so gut wie jedes Todesurteil mehrfach in Berufung und Revision, sagt Parteienforscher Philipp Adorf von der Universität Bonn im "Wieder was gelernt"-Podcast. Das sei interessanterweise eines der Argumente von konservativen Kritikern der Todesstrafe, dass sie sagen: Das dauert zu lange, das ist zu teuer. Wäre es nicht sinnvoller, die Strafe einfach auf lebenslang umzuändern?

In Arizona und South Carolina hat dieses Argument noch nicht gewirkt. Die Republikaner stellen in beiden Staaten den Gouverneur, haben Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus und kontrollieren damit das Geld, aber die Todesstrafe unterstützen sie aus Überzeugung.

Republikaner hängen an der Todesstrafe

"Mitte der 90er-Jahre waren 87 Prozent aller Republikaner für die Todesstrafe und 71 Prozent aller Demokraten", sagt Philipp Adorf. "Die jüngsten Daten zeigen, dass es bei den Republikanern immer noch 77 Prozent sind, bei den Demokraten sind es nur noch 46 Prozent."

Warum sind die gerade die Republikaner so versessen auf Hinrichtungen? Es hängt vermutlich mit der Bibel und ihrem Glauben zusammen. Die Todesstrafe werde in mehreren Versen erwähnt und gefordert - und das sei das unverfälschte Wort Gottes, sagt Parteienforscher Adorf. Auch Historiker Martschukat glaubt, dass eine "Auge um Auge, Zahn um Zahn"-Philosophie eine Rolle spielt; dass unschuldiges Leben nachträglich geschützt werden soll.

Er glaubt aber auch, dass Staaten wie Arizona und South Carolina ratlos sind, wie sie mit dem Problem "Todesstrafe" umgehen sollen. Vielleicht sogar so verzweifelt, dass sie erneut auf Hinrichtungsmethoden setzen, die schon vor vielen Jahrzehnten als "unmenschlich" abgeschafft wurden. Für Anwälte der Todeskandidaten ein wichtiges Argument, wenn sie gegen Arizona und South Carolina vor Gericht ziehen.