Null Bock auf Klimaschutz"Viele empfinden E-Autos als Elitenprodukt für Komfort-Ökologen"

Klimaschutz gehört nicht mehr zu den drängenden Problemen vieler Menschen: "Sie fragen sich, ob das zu viel kostet und überhaupt etwas bringt", sagt Sinus-Geschäftsführerin Silke Borgstedt im Interview mit ntv. Ein Grund: Viele Menschen vermissen die persönlichen Vorteile von Klimaschutz.

Um welche Probleme sollte sich die deutsche Politik dringend kümmern? Inflation, teure Lebensverhältnisse und hohe Energiepreise - so lautet das Ergebnis einer großen Untersuchung des Sinus-Instituts für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Klimaschutz berührt dagegen überraschend viele Menschen nicht mehr: "Sie fragen sich, ob das zu viel kostet und überhaupt etwas bringt", sagt Sinus-Geschäftsführerin Silke Borgstedt im "Klima-Labor" von ntv. Ein Grund: Viele Menschen vermissen konkrete persönliche Vorteile, sinkende Preise etwa. "Über den ÖPNV, das Deutschland-Ticket oder das Lastenfahrrad wird in ländlichen Regionen nur gelacht. Diese Lösungen sollen im Alltag helfen, bringen aber nichts", sagt Borgstedt. "Stattdessen ist die Kita zu, alles wird teurer und dann sollen die Menschen auch noch etwas für die Umwelt tun."

ntv.de: Ihre Untersuchung besagt, dass die Deutschen dem Klimawandel relativ sorglos gegenüberstehen. Ein überraschendes Ergebnis, oder?

Silke Borgstedt: Allerdings. Man muss dazu sagen, dass die Sorgen in allen Ländern ausgeprägt sind. Im Vergleich zu anderen Ländern sind wir aber relativ sorglos, speziell vor dem Hintergrund dieses Dauer-Narrativs: Wir sind Klimahysteriker. Dieses Selbstbild wird uns zum Beispiel in Fokusgruppen häufig gespiegelt: Deutschland muss die Welt retten, während andere weitermachen wie bisher - auch dann, wenn es unserer Wirtschaft schadet.

Das ist gar nicht so?

Nein. Wir machen uns nicht mehr Sorgen als Menschen in anderen Ländern und sind auch nicht eher zu Veränderung bereit, im Gegenteil. Im internationalen Vergleich haben wir offenbar häufig dieses Gefühl, dass wir Vorreiter sind. Eine Zeit lang hat man sich auch in dieser Rolle gesonnt im Sinne von: Hey, wir sind fortschrittlicher. Jetzt, wo der Umsetzungsdruck an die Bevölkerung rückt, überlegen ressourcenschwache Gruppen, aber auch Milieus der Mitte, ob Klimaschutz zu viel kostet und überhaupt etwas bringt.

Woran liegt das?

Die südeuropäischen Länder haben mehr Erfahrung mit veränderten klimatischen Bedingungen. Die kennen Dürren, Waldbrände und auch Wassermangel. In Deutschland kann man es dagegen noch gut aushalten. Etwas provokanter wird teils auch gesagt, dass wir genug gemacht haben und jetzt erst mal die anderen dran sind. Aber wie gesagt, auch in Deutschland sorgen sich zwei Drittel der Menschen vor dem Klimawandel, nur sind Sorgen in eine andere Richtung größer: Was passiert, wenn wir diese Maßnahmen umsetzen? Wie wird es uns dann gehen? Wird das Leben teurer?

Das sind die großen Sorgen?

Inflation, teure Lebensverhältnisse und hohe Energiepreise sind die Themen, die die Politik angehen sollte. Dann kommt der Klimawandel. Der steht in dieser Art von Liste in Portugal übrigens noch weiter hinten, obwohl die sich so große Sorgen wegen der Folgen machen. Denn die Portugiesen haben im Gesundheitswesen, auf dem Arbeitsmarkt und mit fairen Löhnen auch große Probleme. Nationale Sorgen werden stärker gewichtet.

Und verdrängen den Klimaschutz?

Genau. Wir haben die Daten im April und Mai 2023 erhoben. Zu diesem Zeitpunkt war Migration in Deutschland kein bestimmendes Thema, inzwischen schon. Um diese Priorisierung geht es auch in diesem Forschungsprojekt: Jedes Land hat sein eigenes Krisen-Ranking. In osteuropäischen Ländern werden etwa Korruption und Rechtsstaatlichkeit stärker als Probleme betrachtet, bei denen die Politik etwas tun soll.

Was sagt Ihnen das?

Wir haben nicht nur Sorgen und Ängste abgefragt, sondern auch mögliche Maßnahmen und Verantwortlichkeiten, um Lösungsansätze zu entwickeln. Die zentrale Erkenntnis ist, dass nicht die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern entscheidend sind für den Wandel, sondern die Milieus, die es international gibt.

Das sind die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen? Junge Menschen, ältere Menschen?

Eher soziokulturelle Unterschiede, wie die Werteorientierung. Wir haben in allen Ländern einen Mainstream oder eine Mittelschicht, die ein normales Leben mit einer gewissen Konsumneigung lebt und Angst hat, auf etwas verzichten zu müssen. Wir haben Intellektuelle, die eine langfristige sozial-ökologische Transformation unterstützen oder auch prekäre Milieus mit wenig Geld. In westeuropäischen Ländern sind die Unterschiede zwischen diesen Lebensstilen entscheidender als etwa Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich. Es kann also ein Schlüssel zur Lösung sein, wenn man Themen wie Klimaschutz international entlang dieser Gruppen denkt und dort Allianzen schmiedet oder Brücken baut.

Obwohl der Tenor in Ländern wie Deutschland ist, dass andere Dinge derzeit wichtiger sind als Klimaschutz?

Ja. Dafür muss man aber die sozialen Auswirkungen dieser ökologisch klingenden Themen herausstellen: Was bedeutet Klimaschutz für soziale Gerechtigkeit und meine Lebensqualität? Denn wenn die Menschen das ideale "Deutschland 2040" zeichnen, wünschen sich selbst diejenigen eine heile Natur und saubere Luft, die für weniger Klimaschutz sind. Das wird als Erstes genannt. Aber diese Zielbilder werden von der Politik gar nicht adressiert. Effekte oder Erfolge von Maßnahmen werden wenig kommuniziert - jedenfalls nicht so, dass man alle Menschen erreicht. Viele fragen daher in unseren Projekten: Wie sieht Transformation eigentlich aus, wenn sie fertig ist?

Es fehlt eine Vision?

Ja, aber die darf nicht zu groß, sondern muss pragmatisch sein: Was genau bringt mir das im Alltag? Ist mein Sprit billiger? Ich brauche gar keinen mehr? Gut! Wenn ich diesen Plan kommuniziere, ist die pragmatische Mitte auch bereit, in dieses Ziel zu investieren.

Bei der energetischen Sanierung sollte man den Menschen also nicht vermitteln, dass man damit 90 Prozent der Emissionen einspart, sondern dass man anschließend vielleicht nie wieder heizen muss und ganz viele Heizkosten sparen kann.

Genau. Lokale Projekte mit einem gemeinsamen Ziel funktionieren gut, wenn man die Leute daran beteiligt, allerdings nicht im Sinne dieser klassischen Beteiligungsverfahren. Die sind unbeliebt, weil viele den Eindruck haben, da sitzen nur Eliten und diskutieren unter sich. Beteiligung funktioniert, wenn man den Bedarf an Mobilität abfragt, die Menschen an Gewinnen oder an besonders günstigen Energiekosten beteiligt.

Wandel muss attraktiv sein?

Das Leben muss leichter werden, die Wege kürzer. Dieser moderne Mainstream, diese pragmatische Mitte, die man erreichen muss, will "Green light" oder "Öko light". Etwas, das nicht wehtut. Davon träumen die Menschen. Stattdessen wachen sie in einem dysfunktionalen Alltag auf, in dem die Kita zu ist, man keinen Kredit bekommt, alles teurer wird und alle gefrustet sind. Und dann soll man auch noch etwas für die Umwelt tun.

Und die Schuld schiebt man auf den Klimaschutz?

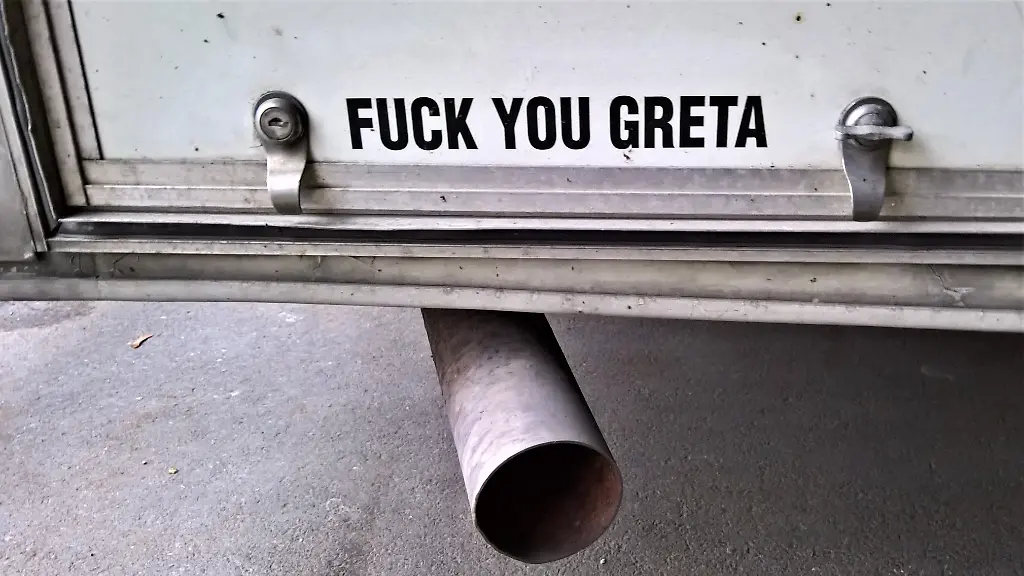

Oder man verlangt, dass zuerst die drängenden Probleme gelöst werden, wobei das eigentlich zusammengehört. E-Mobilität wird als Erfolg verkauft, viele Menschen empfinden das aber als Eliten-Produkt für Komfort-Ökologen, die sich das problemlos leisten können. Die geben einfach mehr Geld aus und machen dann wieder ihre Fernreise. Ähnlich ist es bei der Heizungsfrage, die betrifft nur Hausbesitzer. Und über den ÖPNV, das Deutschland-Ticket oder das Lastenfahrrad wird in ländlichen Regionen nur gelacht. Diese Lösungen sollen im Alltag helfen, bringen aber nichts.

Weil es auf dem Land nicht mal einen stündlichen Bus gibt.

Genau. Die Zuspitzung von allem zeigt sich bei den peruanischen Radwegen. Die begegnen uns ständig in unseren Umfragen, weil wir offenbar Dinge für andere Länder tun, die nicht mal in Deutschland funktionieren. Das ist die Wahrnehmung der Menschen. Deswegen bleibt das in den Köpfen der modernen Mitte hängen, obwohl sie weiß, dass das nicht das Hauptprojekt der Ampel ist oder sie gar nichts damit zu tun hat.

Wie groß ist denn diese Gruppe, wenn die so relevant für die Politik ist?

Die moderne Mitte macht nur zehn bis zwölf Prozent der Bevölkerung aus, hat aber eine wichtige Funktion als Multiplikator. Dieses Milieu besitzt eine starke Brückenbauer-Mentalität, um das traditionell-bürgerliche Milieu mitzunehmen. Auch die Mitte stand Öko-Themen anfangs ablehnend gegenüber, weil das depressiv klang oder aussah. Aber sie nimmt Trends auf, verwandelt das Körner-Müsli in eine Power Bowl und plötzlich ist Wandel cool, gesund und sieht gut aus. Das hilft gerade im nostalgischen Milieu. Das fremdelt extrem mit dem Wandel und hat gewissermaßen eine Wut darauf entwickelt. Das schaut sehr genau auf die Mitte, deshalb hat sie einen so großen Einfluss.

Mit Silke Borgstedt sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Das komplette Gespräch können Sie sich im Podcast "Klima-Labor" anhören.